フェスティバルとカンファレンスの交差点 Design Matters 2019 参加レポート

- サービスデザイン

- コミュニケーションデザイン

こんにちは、サービスデザイナーの岡本です。今回私は、2019年9月18、19日の2日間にわたりデンマークのコペンハーゲンで開催されたDesign Mattersを訪問する機会を得ました。

自分にとって興味深いテーマであったことはもちろん、私はワークショップやイベントのオーガナイズを行う機会もあるので、Webサイトの告知を見て、楽しそうな雰囲気を漂わせているDesign Mattersから「場のつくり方のヒント」を得られることを特に期待していました。

北欧に降り立って

今回は空路でデンマークに入国しました。空港に着いて、まず目に止まるのが室内の照明の暗さです。空港内は間接照明が多く用いられ、ところによってはロウソクに火が灯っていたり、北欧に来たなという気分にさせてくれます。

そんな異国情緒あふれる空間の中でも日本を感じる瞬間がいくつかありました。空港内にあるデンマークのクラフトビール「ミッケラー」のバーカウンターでは、なぜか店先に日本の国旗が。理由を聞いてみると、東京でのイベントに合わせて掲げているとのこと。空港を出ると、街中にサークルKやセブンイレブンがあったりする光景が、一人旅をする私を若干ホームシックにさせてくれます。

コペンハーゲン空港のミッケラーショップ

Space10の訪問

コペンハーゲンにはDesign Mattersの開催前日に到着しました。到着日は決まった予定がなかったので、Design Mattersの関連企画である「サイドトラック」に参加することにしました。サイドトラックとは本カンファレンスとは別ラインのアクティビティで、デンマークの有名建築事務所「BIG」の訪問や、参加者同士の親睦会などが用意されています。中でも私が興味をもったのが「SPACE10」というIKEAグループが開設したデザインスタジオの訪問です。SPACE10は実験的なプロジェクト(サブスクリプション型の集合住宅や未来のレシピ、未来のモビリティ開発等)を行っていることで知られるイノベーションラボです。

コペンハーゲンの中心地に位置するSPACE10のスタジオは、1階にバーとギャラリー、地下にワークショップ、そして2階に作業スペースを持つ、小ぢんまりとした空間です。案内に先立って2名のデザイナーがSPACE10のミッションや手掛けたいくつかのプロジェクトについて説明をしてくれました。「探究的なアプローチをしながらも、アウトプットとしてプレイフルなものをつくることを心がけている」と話していました。一般的に、デザインリサーチは調査が中心になるために、成果物がレポートであることが多いです。そのために、プロジェクト外のメンバーにプロジェクトでの発見を端的に伝えることが難しいケースもあります。SPACE10は成果をミニチュアの3Dモデルに落とし込んだり、子供が遊べる玩具にしてプレゼンテーションしたりと、成果を形として残すだけに留まらず、「遊び心を加えること」を大切にしていました。難しそうな印象を与えるデザイン調査も、アウトプットの方向性によって身近なものに変化させることができるのだなと感じました。

SPACE10に併設されたカフェ

新たな交通手段

Design Mattersの会場はコペンハーゲン中央駅から少し離れた場所にあります。シャトルバスも出ているらしいのですが、私はLimeというシェア電動スクーターで会場まで向かうことにしました(2018年にコペンハーゲンを訪れたときには見た覚えがなかったのですが、今では街中で利用されていました)。この電動スクーター、交通ルールが明文化されていないなど、まだまだ課題も多いのですが、自転車並みのスピードが出る上に、運転可能エリア内であれば乗り捨て自由なので非常に便利です。

フェスティバルとカンファレンスの融合「Design Matters」

Design Mattersは2日間のプログラムで、今年は「ミニマルテック」、「デザイン+アクティビズム」、「私たちは同じ考え方をもっているのか?」という3つのテーマを設定しています。

毎日1つのメインの講演(メイントラック)と6つの選択式の講演/ワークショップ(ギークトラック)、そしてデンマークにゆかりのある食や服飾などのデザインに触れることができるワークショップ(サイドトラック)があります。

メイントラックでは、世界的なゲストスピーカーが約900名の参加者の前で1つのテーマについて話します。聴講者の数がとても多いので、それだけで圧倒されます。

ギークトラックでは、特定のテーマに関してのトークやワークショップが行われます。複数の場所で開催されていて、参加者は興味に応じて参加することができます。

サイドトラックでは、オリジナルの陶器を作ったり、デンマークのジンのテイスティングをしたり、ヨーロッパで有名なラクリッツというお菓子のつくり方を学ぶなど、やや遊びの要素を含んだアクティビティが用意されています。イベントの主軸であるプロダクトデザイン、サービス/UXとは直接的な関係は薄いのですが、思い返してみると意外に強く印象に残っているのがサイドトラックでした。

さて、ここからは体験しておもしろいと思ったトークやワークショップの内容をいくつかレポートしたいと思います。

Duolingo

語学学習アプリ「Duolingo」のシニアプロダクトデザイナーBeth Chasse氏のスピーチでは、Duolingoがサービスローンチからどのような進化の遍歴をたどってきたのか、語学学習のあり方をどのように変えてきたのか、そしてキャラクターのDuoがブランドへの愛着やプロダクトの成長へ貢献していることが語られました。特におもしろいと思ったのはサービスの設計やキャラクターの造形にあたり、ポケモンやマリオを参照にしているというところです。例えばポイントが積み上がりレベルアップするという仕組みや、キャラクターの豊かな表情や動きなど。Duolingoは、自社のサービスを利用するユーザーの属性を把握した上で、1回の利用がそれほど長くないカジュアルなユーザーを取り込むために、ゲームからインスピレーションを得てプロダクトに取り入れたことで、他の語学学習アプリとの差別化に成功したのだと言えるでしょう。

Duolingoのプレゼンテーション

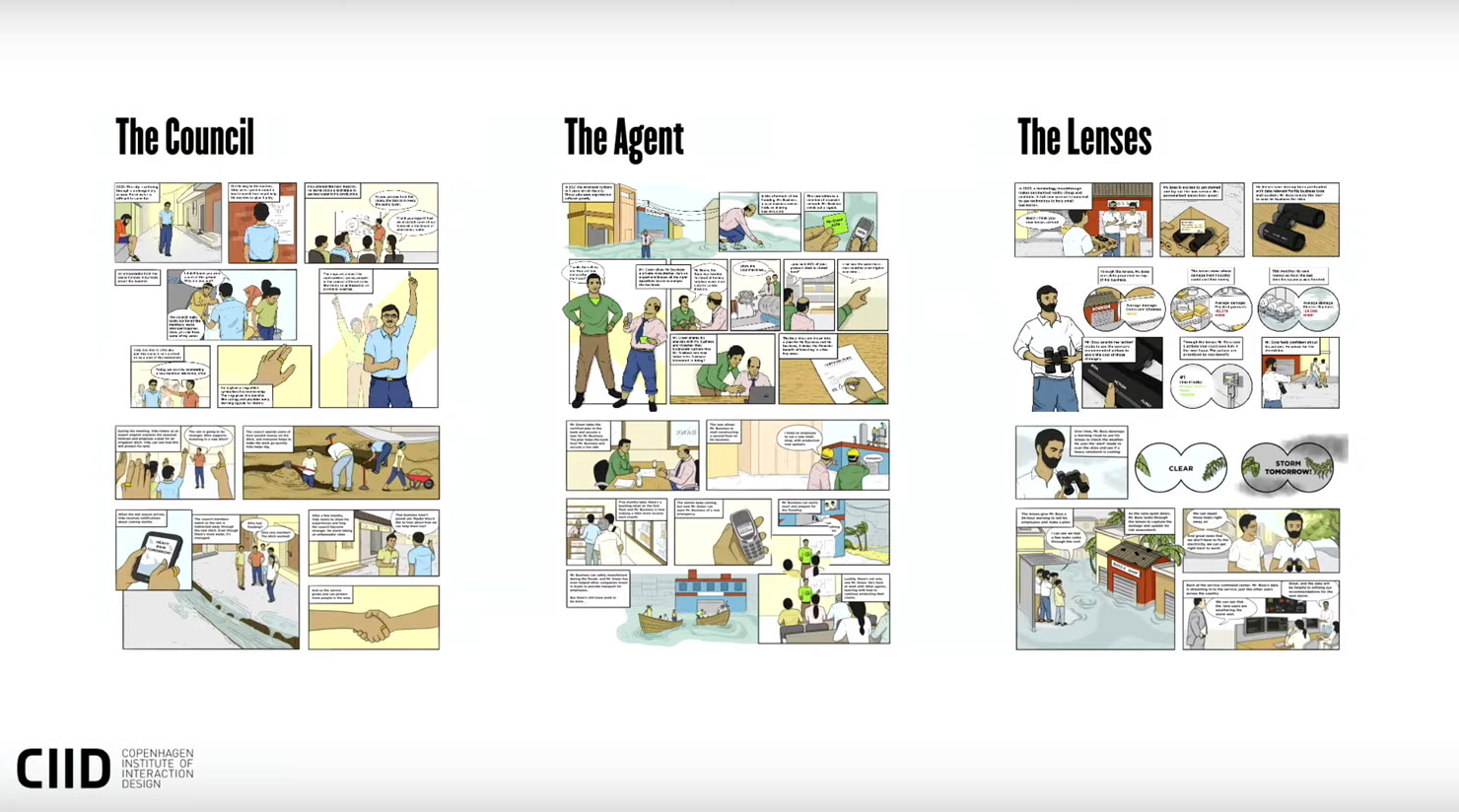

CIID

コペンハーゲンのデザイン教育機関・CIIDのFrancesca Desmarais氏の講演は、今回のカンファレンスで最もサービスデザインの業務に近い内容でした。気象変動を例にとって「Design activismとは何か?」を問うトークが展開されました。初めに登壇者が「あなた方の出身地が気象変動に際してどのくらい影響を受けると考えるか?」という質問を会場に向けて発したのですが、多くの人が「影響を受けないだろう」と答えていました。しかし、実際には想像を超える気象変動が進んでおり、すでに私たちの周りの環境が大きく変わりつつあるというショッキングなシミュレーションデータが紹介されました。

サービスデザイナーはこのような環境問題にどのように立ち向かっていけばよいのでしょうか?その一つの回答として、サービスデザイナーはプロダクトではなく、可視化されていないデータやバックステージの仕組みを考えることが重要で、それが気象変動に対するソリューションを考える上で重要であると述べていました。登壇者が行っているプロジェクトのアウトプットとして、気象変動の問題解決のためのアイデアをストーリーとして作成し、受け手の視点の違いによってサービスの見え方/受け取られ方が異なることを示した、という例が紹介されました。

CIIDのプレゼンテーション

Behance

AdobeのJeannie Huang氏のトークでは、「退屈であることがクリエイティブプロセスにおいては悪ではなく、むしろ重要である」ということを教えてくれました。サービス提供側であるAdobeのシニアプロダクトデザイナーが、「サービスを使わないことが人生において重要である」とプレゼンテーションすることに意外性を感じました。紹介された研究では、「人間は退屈でいるということを長く続けることが得意ではない」という実験結果が示されました。電気ショックを受けるのか15分の沈黙かのどちらを選ぶかという質問に対して、42%の人が電気ショックを選ぶと答えたそうです。

UIは基本的に人を退屈させないように、どんどん引き込んでいくことを目的に設計されます。一方で何度もユーザーにサービスを使ってもらうリテンション率を上げることのみを成功指標とする企業は、単に中毒性の高いUIを作ることでその目標を達成しようとします。

しかし、そんな意図的に仕組まれたUIに溢れる世の中であえて「1日に5分間の沈黙をもつ」、「マルチタスクをやめる」、「待ち時間で周辺を観察する」などの一見退屈に思える行動を取ることが、本当に価値のあるものは何かに気づくきっかけを与えてくれるとJeannie Huang氏は主張しています。そしてプロダクトデザイナーはそういった本質への気づきに責任を持つ必要があるとも語っていました。

Adobeが所有するソーシャルメディアプラットフォーム「Behance」のプレゼンテーション

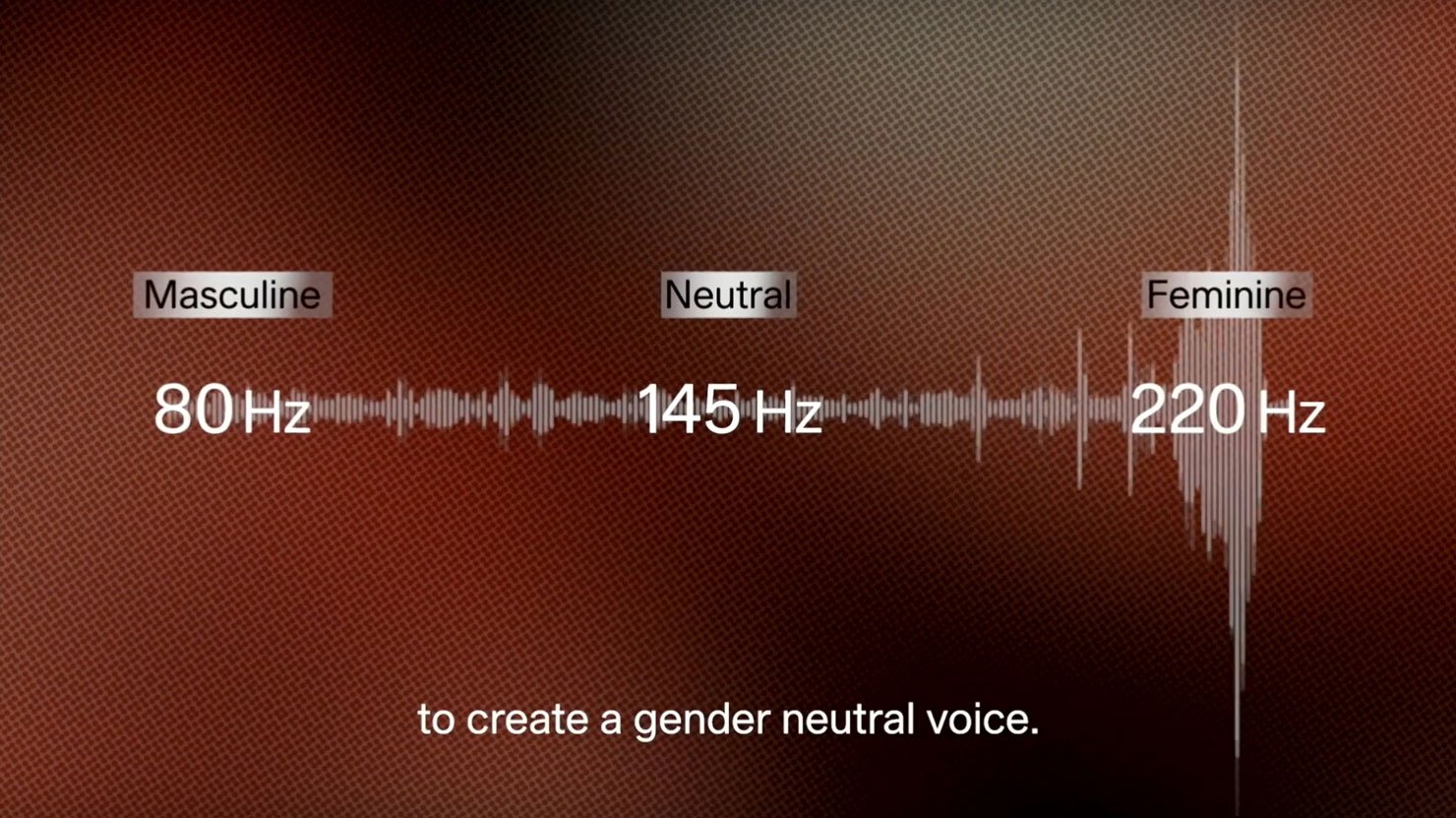

Virtue

世界的に展開されているメディア・Vice Mediaの管下にあるデザインスタジオVirtueに所属する、Emil Asmussen氏とJacob Ziegler氏という2人のデザイナーによるプレゼンテーション。Meet Qという性別の概念を廃した音声アシスタント開発の話でした。「そもそも、なぜAIに性別があるのか?」「なぜAIの声には男性と女性の2つしかオプションがないのか?」という疑問から始まったプロジェクトです。現実世界においては第3の性別のパスポート記載が認められたり、Z世代(2000〜2010年の間に生まれた世代)の41%が自身の性別を決められたくないと回答しているように、性の多様化が進んでいます。テクノロジーもそのような現実世界の変化を受け入れないといけないと語っていました。男と女など、既存のどちらにも当てはまらない性別の考え方「ノンバイナリー」を専門とする言語学者やサウンドデザイナーとのリサーチ、ノンバイナリーである人の声の収集から男性と女性の中間のヘルツ数を定義したり、何事にも規定されない形態や色合いを意識してブランディングをしたりなどのプロセスを紹介しました。このプロジェクトはさまざまなメディアに取り上げられたのですが、登壇者の2人が最も驚いたのは、プロジェクトが美術館で展示されたことだと言っていました。私がこのカンファレンス直前に訪れたアルスエレクトロニカでも、AIと性別のバイアスに関してのトピックが散見されたので、それだけこのトピックが社会的な共通課題となっているようです。

Virtueのプレゼンテーション

McKinsey Design

このプログラムでは、まずMcKinsey DesignのAllison Rowe氏&Tey Bannerman氏の2名による、AIの技術や実例についての解説があり、その後に未来のAIはどのようになるのかについて思考するワークショップが行われました。テーブル毎にお題が渡され(私のテーブルは「Find the one」というデーティングアプリに関するものでした)、倫理やモラルを検討した上で、2027年における未来のユーザーに対してどのようなAIサービスが考えられるかについてアイデエーションを行いました。「AIのサービスを考える上で、どのようなデータをユーザーに提供するのか?」「どのようにAIをトレーニングするのか?」「ユーザーが複数いる場合に、それぞれのユーザーに対してAIが果たす役割がどのように違うのか?」など、仮説のアイデエーションであっても設定するパラメーターが非常に多い、ということに圧倒されました(結構頭を使うワークでした)。AIのようにシステム設計がアイデアの実現性を大きく左右するものの場合、こういったバックステージに関する緻密な検討が重要になってくるのだなと感じました。

McKinsey Designのプレゼンテーション

デンマークを知るならサイドトラック

先にも紹介しましたが、このカンファレンスにはサイドトラックという、オマケ的な位置づけのアクティビティがあります。イベントのテーマには直接結びつかない内容なのですが、参加することでデンマークのデザインについて広く知ることができました。デンマークの特産のクラフトジンやお菓子リコリスの製造工程紹介や試飲試食。また、意外なことに、日本茶も商品として扱っているコペンハーゲンのお茶屋さんが行う茶道のデモンストレーションもありました。

茶道のデモンストレーション(左)、リコリスの制作過程の説明(右)

学び

Design Mattersでは知識的な学びに加え、私の参加目的の一つであった「場のつくり方のヒント」となる来場者を楽しませる仕掛けが盛りだくさんでした。

多様なインプットの方法

終わってみての感想は、カンファレンスを聞きに来たというよりも、楽しいフェスティバルに参加したという印象が強いということ。ワークショップ、デンマークの文化体験、そしておいしい食事とビール。思い返してみるとトークの内容というよりは、聞く以外にもいろいろな感覚を使ってさまざまなことを体験したという印象が残ります。あらゆる形でのインプットが用意されていたからこそ、このように感じるのかなと思いました。

また、デンマーク国外から多数の来場者があることを想定して、自国の食や文化を体験できる観光的なプログラムを取り入れているのもおもしろかったです。カンファレンスが終われば即帰国という忙しい来場者も多数いたので、このようなホスピタリティにあふれる内容は嬉しいだろうなと思いました。

ミッケラーの出張所

来場者の交流を促す仕組み

来場者同士でインタラクションを取ることのできる機会がいくつも設定されているので、トークとトークの合間、イベントの打ち上げなどでさまざまな国から参加したデザイナーとの交流を楽しむことができました。会場には卓球台やブランコなどのリラックスできる場所がいくつか用意されており、プログラムの合間やランチの前後に楽しそうに遊びながら交流する人を多く目にしたので、人と人を繋ぐ良い仕掛けだなと思いました。16時くらいのビール解禁のタイミングも絶妙で、朝から参加して疲れが見え始めたメンバーが、またそこで盛り上がりを見せていました。

Design Mattersは専門的に特化した知識を得られる場というよりは、主催者が知恵を絞って用意した楽しい仕掛けを通してデザインを幅広く体験できる場であるという印象を受けました。デザインのトークも哲学的なものからゲーム、アートまで、扱う話題もスピーカーも多様で、私が今後デザインを幅広く捉えるための良い視点を与えてくれました。

会場に設置されたブランコから

- テーマ :