VRはここまで表現できる! 視点の置き方と撮影のポイント

- コミュニケーションデザイン

- コンテンツデザイン

- 映像/VR

物事のリアルを体感する機会であり、何度でも再生可能なデジタル作品でもあるVRコンテンツ。ハイブリッドな表現方法であるVRは、コンテンツそのものよりも、対象との距離感や空気感といった“空間”のつくり込みが没入感のキーとなるため、通常のVR制作ではオーディエンスの立つ空間を中心に企画を考えます。

先日、ももいろクローバーZ・高城れにさんが行った無観客360°VRライブ では3台のVRカメラが設置され、3種類の視点を選択しながらライブを鑑賞することができました。私たちがリアルでライブを鑑賞する際は、当然ながらステージに目を向けると隣の観客は目に入りませんし、隣の観客を見ればステージを見ることができません。このライブでは、そういった通常のライブ鑑賞で得る体感同様、同時に成立しえない視界の切り替えを自分で行う仕組みを入れることで、より没入感が得られるコンテンツが提供されました。

今回のひらくデザインでは、このようなVRの特性を活かした新しい表現のかたちやVRの楽しみ方について、技術面やデザイン的な視点でその工夫や効果などについてお話したいと思います。

前回の記事:「視点のデザインで体験をつくる、VRコミュニケーション」だれかの“気取らない日常”に入りこめるVR

演技に特化していない分野(たとえばアーティストやミュージシャン)のVR撮影を行う際、僕は「演じ手に語りかけやすい」カメラを用いることがあります。目のように見える2つのカメラレンズ、バイノーラル録音用のマイクが付いた耳。人格をもったキャラクターに見えなくもないカメラが“同じ空間にいる仲間”のような存在となり、いざカメラを回してみるとより自然な会話、自然な距離感が生まれる効果があるからです。

オーディエンスと演じ手をつなぐ空間をつくるためには、日常生活に存在しうる自然な距離感の演出が重要です。

オーディエンスにとっては、サービスカットと呼ばれるアーティストの表情への“寄り”など、視覚的に距離が近いことは正義かもしれません。司会者を介した話題の展開や、質問者と回答者という明確な関係性が見えるインタビューなどのつくり込まれた映像も、バラエティ番組などで見慣れているでしょう。

しかし、感情の動きが伴うVRコンテンツでは、アングルやカット割りよりも、長い時間を共にしていたように思える親密な会話やしぐさなど、リアルなコミュニケーションと空気感に目を向けています。演じ手の「自然体」を写すことで、VRメディアが前提とする “体験”に、オーディエンスが入り込めるようにするためです。

役割を設定することで得られる特別感

私たちが普段交わす会話では、「ねえ」や「あれ」といった簡単な呼びかけで通じるものが多々あります。そういった“日常のやりとりの延長線上にいる自分”の役割を自然な形で受け入れ、その空間での振る舞い方を選択していくことで没入感が高まるのがVRの特徴でもあります。ですから、VR映像作品は「そこに自分がいる」という存在感を提示することが重要です。

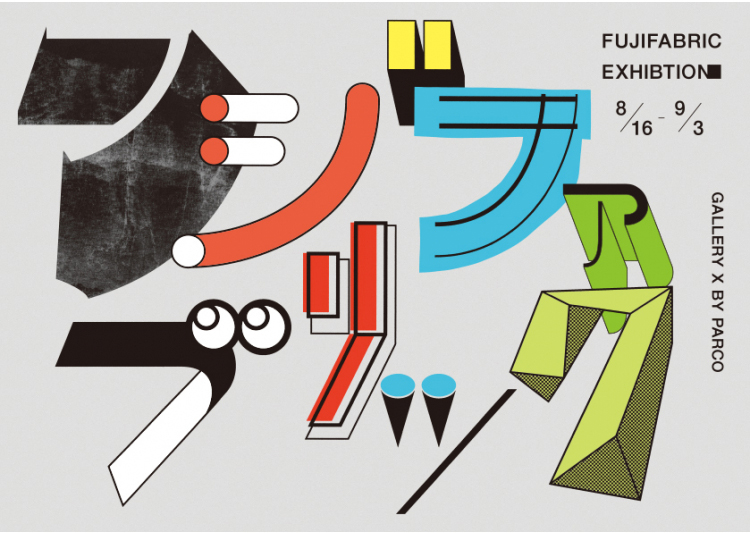

アーティストがライブを行う様子をVRで視聴するコンテンツは世の中に多くありますが、そんな普遍を打破しエクスクルーシブな体験を提供する目的で制作したのが GALLERY X BY PARCOを皮切りに全国3都市で開催された『フジファブリック・エキシビジョン』のVR作品です。

フジファブリックのメンバーの行きつけの居酒屋で、同じテーブルを囲む風景と他愛もない会話。オーディエンスの居場所をメンバーの日常の中につくり、親密な距離感で自分のために歌ってくれるという特別な時間を演出し、ライブステージを見せるだけではない新たな音楽の体験を展開しました。

テーブルには実際にオーディエンスの席が用意されている。居場所をつくることで没入感が一気に増していく。

アーティストが楽曲を届けるには、現在であればサブスクリプションサービスや動画メディアでの配信、ライブなどが主な方法としてありますが、VRはシチュエーション込みの体験を届けることができるため、楽曲をより深く印象づけられるという特長があります。

楽曲のシチュエーションを体験できるVRミュージックビデオ。同棲というサイドストーリーがあり、アーティストが向かい側で弾き語り、最後に缶ビールを注いでくれる。一緒に暮らすマンションの一室での日常風景に入り込める。

日常の中の非日常がビッグインパクトを残す

VRでは、日常の延長線上にあるシチュエーションながら、日常では滅多に出会わないような非日常を体験することも可能です。2019年9月から各地で開催された展覧会『クロちゃんのモンスターパーク』で展開したVRコンテンツでは、お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃんから口説かれるシチュエーションを……というオーダーを頂きました。当初は「バー」でのコミュニケーションを考えましたが、来場者には高校生や大学生なども含まれることが想定されます。シーンへの想像が及ばないと、共感を引き出せなくなってしまうという懸念から、幅広い世代にとって、違和感のない日常的な場所として選んだのが「エレベーター」でした。

既存の体験を基に自分の立ち位置や状況を理解し、安心感を得て没入を深める。この感情の変遷の順序こそが、その先にあるコミュニケーションを受け入れるための重要なファクターとなります。現実的な範囲で受け入れられるギリギリの非日常を体験してもらうことで「忘れられない体験」が生まれるのです。

「体験」なので、感情移入ではなく、実際に生の感情が伴う。笑い・恐怖・嫌悪感・安堵の感情の起伏をジェットコースターのように駆け巡るVRコンテンツ。

VRコンテンツ体験中の来場者の様子。

一度体感したら“忘れない”仕掛け

VR映像はオーディエンスが酔うのを避けるため、カメラを振り回したり、激しく動かしたりすることはしません。そのため機材を固定しての撮影が基本ですが、視点を安定させる工夫をすればダイナミックな演出が可能となり、見る側に作品を深く印象づけることもできます。

動きがダイナミックなダンスも、固定カメラではその迫力を伝えるには限界があります。この作品では探検気分でダンスを体感してもらいたいと考え、遊園地の乗り物のようなアトラクション風の演出を散りばめ、ロボットダンスの枠を超えたエンタメ作品として仕上げました。

前述の通り、滅多矢鱈と動くようなカメラワークができないため、暗闇の中を照らすサーチライトのように照明を動かすことで視点をナビゲートし、周辺の視覚的な情報を絞ってVR酔いしないことにも配慮しました。

時には人間の視点を捨てる

対象の魅力を伝えるのは「人間としての視点」だけではありません。VRのヘッドマウントディスプレイを装着すると、人間としての視点はもちろん、モノや動物といった日常では得られない視点で物事を捉えることができます。たとえば、テニスボールやシャワーヘッドといった“モノからみた風景”を切り取るなど、日常的にありえない視点を得ることで新しい感覚を体に落とすことも可能になるのです。

通常ではありえない視点から登場人物としての役割をつくってしまうことも。たとえば、お笑いライブなどはステージ上に芸人が立ち、お客さんは観客席から見るという関係性がありますが、VRでは「ネタの中の登場人物のひとり」というポジションをつくることが可能です。その場にあたかも自分が存在しているかのように視線をあわせ、会話ができる距離感で「自分の存在・役割に気づかせる」ということが没入感の高い体験をつくる入り口となります。

冒頭でキャスト紹介を兼ねた社員証の演出から、顔写真がブランクの社員証が飛んできて、「入社する・やめる」の選択コマンドが現れることで自分が新入社員という登場人物であることに気づく。そうすることで自分自身の役割に気づくことができる。

もともとあったネタをVR用にアレンジした際にはオーディエンスの演じる役としておばあちゃん役を設定したり、新卒説明会のたまたま同じテーブルについた人として設定したりと、コントに対してのオーディエンスの視点を再設計した。

VRは気配を扱うメディア

通常のカメラ同様、VRは録画ボタンを押せば誰でも作品を撮ることができるでしょう。忘れてはいけないのは、VRは空気を表現する、気配を扱うメディアだということです。映像に登場する人物のふるまい、まなざし、声などの距離感をリアルに再現し、気配をナビゲーションのように使うことで、オーディエンスを誘導していきます。そしてアーティストのライブ感、言い換えればその場にいるような存在感を、何度でも再現できます。

大事なのは「どこで」「どのタイミングで」「どのような体験をつくるか」を緻密に設計し、体験者の「腑に落ちる感覚」をつくって没入感を高めること。VR制作ではカスタマージャーニーをたどるように、期待値を醸成するタイミングや最終的な到達地点を考えていくことが重要です。そんなところが、デザイン思考を応用できるデザイナーがVR映像を制作するアドバンテージだと僕は考えています。

VRは自然な声などの距離感や、コミュニケーションと空気感の緩急を通じて深い充実感や達成感を感じることはもちろん、視聴後の行動にまでも影響が及びます。なぜなら体験には感情が伴い、オーディエンスに映像=経験として蓄積されやすく、既視感も生み出されやすいからです。

こうした特性を理解しながら舞台芸術や音楽、スポーツなどさまざまなジャンルとコラボレーションすることで、おもしろい体験や奇妙な体験を無限に生み出していくことができるとつくり手として思っています。

私たちの日常にある風景とちょっとした非日常を掛け合わせることで、強烈な印象を残すことができるVR。活用の幅はまだまだ広がりそうです。

- テーマ :

![【180VR】ガイガジンの全身浴コント[精霊馬]](/wp-content/uploads/2020/06/hiraku68_photo13-1.jpg)