高校生に向けたデザイン教育 成女高等学校表現プログラムデザインクラス

- 教育・人材育成

こんにちは。サービスデザイナーの高石有美子です。

この記事では私とアートディレクターの青木由季が講師を担当している、成女高等学校様(以下、成女高等学校)の表現プログラムデザインクラスについてご紹介します。

表現プログラム デザインクラスとは

成女高等学校は、1899年に創立された歴史ある私立女子校です。東京都新宿区にあり、付属中学校も併設しています。少人数で教師生徒間・学年間の距離が近く、アットホームな校風で、素直で穏やかな生徒が多い印象です。教育の3つの柱として、キャリア教育、表現教育、リーダー教育を掲げておられ、表現教育の一環の学校独自科目として「表現プログラム」を展開しています。

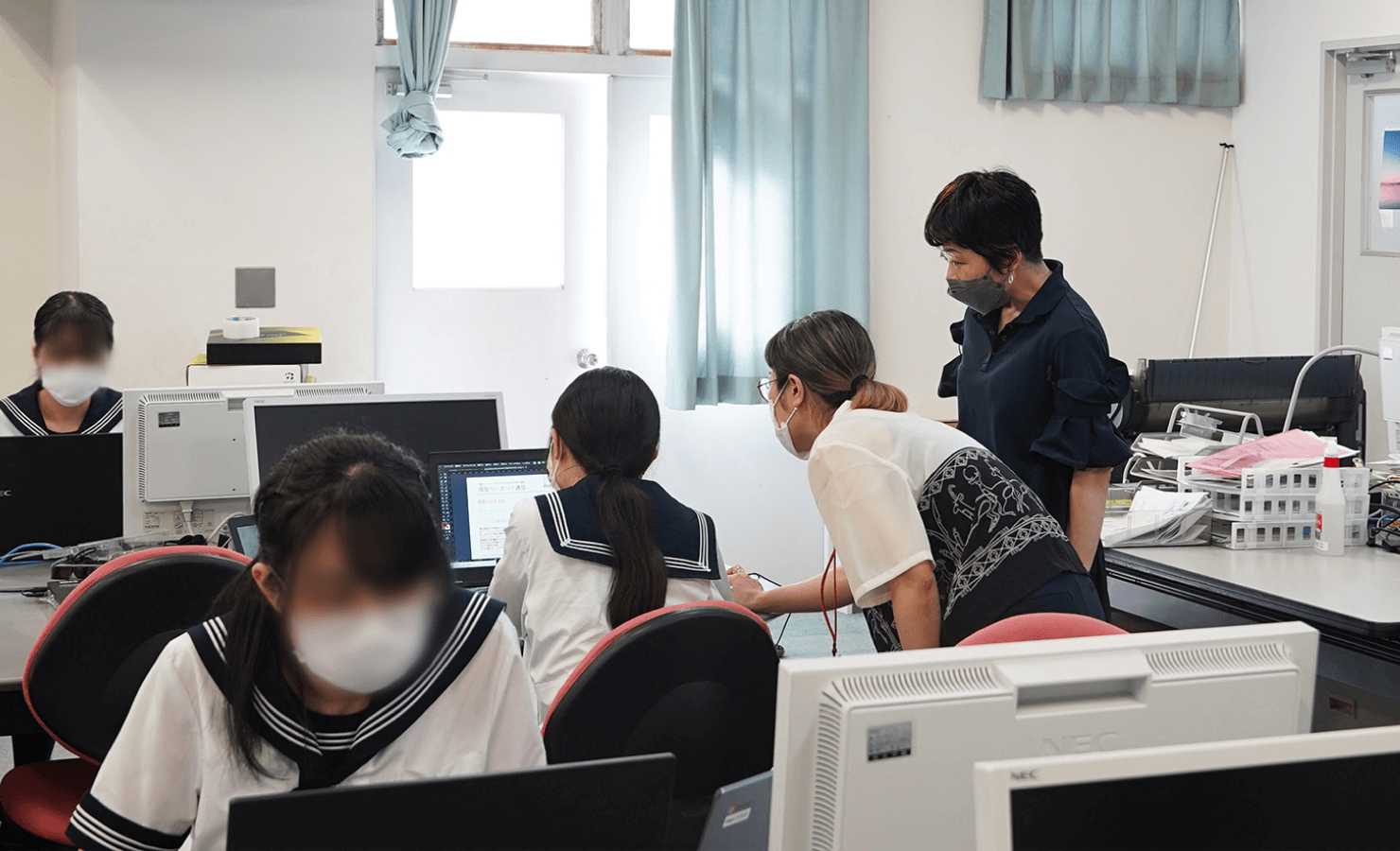

授業の様子。ひとりひとりを柔軟にフォローしながら進めている。

一般教科はインプットする力が重視されますが、表現プログラムには進学先や社会に出てからを見据え、アウトプットやコミュニケーションの力を育む狙いがあります。“誰かのために機能するものをかたちにする”行為であるデザインに対して、社会と接続する力を身に付けられるとの期待からコンセントにお声掛けを頂き、令和4年度から新講座としてデザインクラスが立ち上がりました。

教育へのデザイン導入の意義

コンセントは企業のミッションとして「デザインでひらく、デザインをひらく」を掲げています。デザインには社会をより良くする力があると信じて、ビジネスパーソンをはじめとする幅広い人たちにデザインの手法や考え方を伝える活動に力を入れており、教育現場での実践である成女高等学校での授業もその1つです。

個人的にも、世の中を良くする上で最も効率的かつ本質的なのは次世代の育成=教育ではないかという考えから、以前より教育という領域に興味がありました。

日本におけるデザイン教育は、大学や専門学校でデザインを学びたい人のための専門教育が中心です。しかし、われわれデザイナーが日々実践しているメソッドや考え方は、移り変わりが早く不確実性の高くなった時代を生きていく上で役立つ応用の利くスキルです。デザインを身に付けた子供たちが社会で自然にデザイン行為を実践するようになれば、共創的かつ建設的に物事が進み、社会全体の幸福を目指すようになるのではないかという思いから、デザインのマインドセット習得を幼児から高校生までの一般教育に組み込みたいと考えていました。

年間カリキュラム

授業は隔週2コマずつ、全17回実施しました(令和4年度実績)。表現プログラムも他の教科と同様にシラバスを組み、ルーブリックを定めて評価しています。デザインクラスでは広大なデザイン領域の中の「伝えるためのグラフィックデザイン」に絞り、以下のような目標を設定しました。

身に付けたい力

- 伝えたいことをわかりやすく、素敵に表現する力

- 相手の立場に立って考え、相手を理解する力

具体的な成果目標

- 自分/他者が伝えたいことが伝わるように、ことばとビジュアルを駆使して表現できる

1〜3学期で取り組みの性質を分け、段階的に学びと実践を重ねられる授業設計にしています。

1学期:デザインの基礎

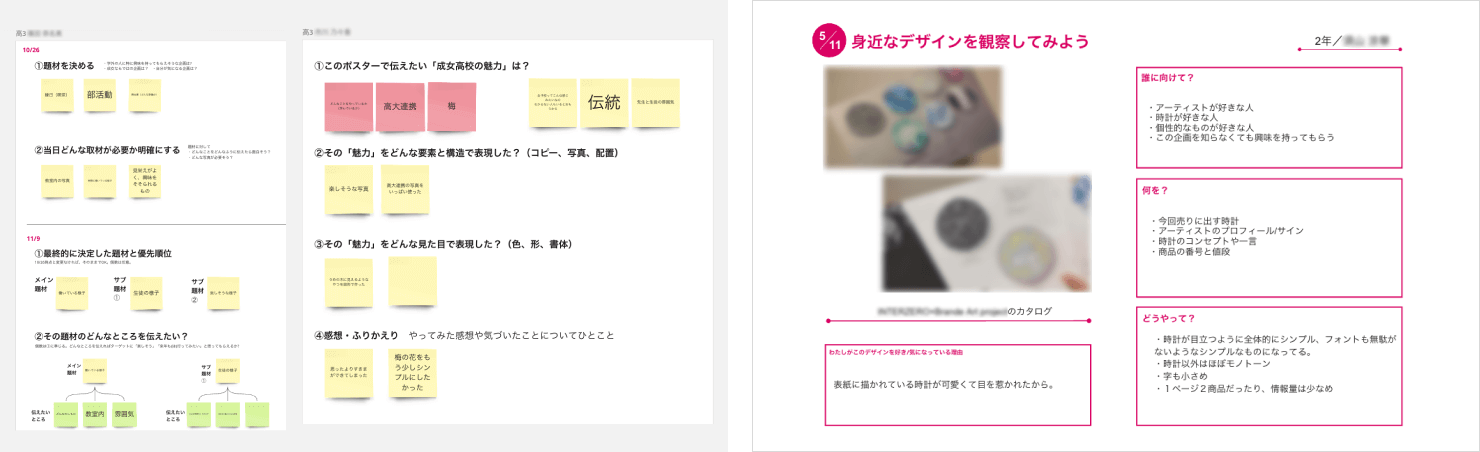

世の中にあるものは意図をもってデザインされていることを知る「観察」から始め、デザインの基礎を「編集」「構造」「世界観」の3つの観点で学びます。基本的に1回の授業で完結し、講義→オンラインホワイトボードでワーク→発表という構成です。

「編集」では、仮想のパン屋「成女ベーカリー」について設定したターゲットペルソナ3種の中の1人に向けて、その人のニーズや関心に刺さるような開店チラシを構成してもらった。

「構造」では、成女ベーカリーが3店舗展開している設定でショップカード(名刺大両面)に複雑な情報を構造化してまとめるワークを行った。

「世界観」では、成女ベーカリーの今月の推し商品の魅力を伝えるフリーペーパーについて、ターゲットや目的を踏まえて写真や色、あしらいなどで世界観を設定するワークを行った。

2学期:課題制作

指定したテーマや仕様で課題作品を制作します(ツールはAdobe Illustratorを使用)。令和4年度の課題は学校説明会ポスターと文化祭レポートにしました。3回程度の複数回授業で、講義→各自制作→発表という流れは1学期と一緒。制作はコンセプトとラフづくりから始め、講師の中間レビューを挟みながら進めてもらいます。

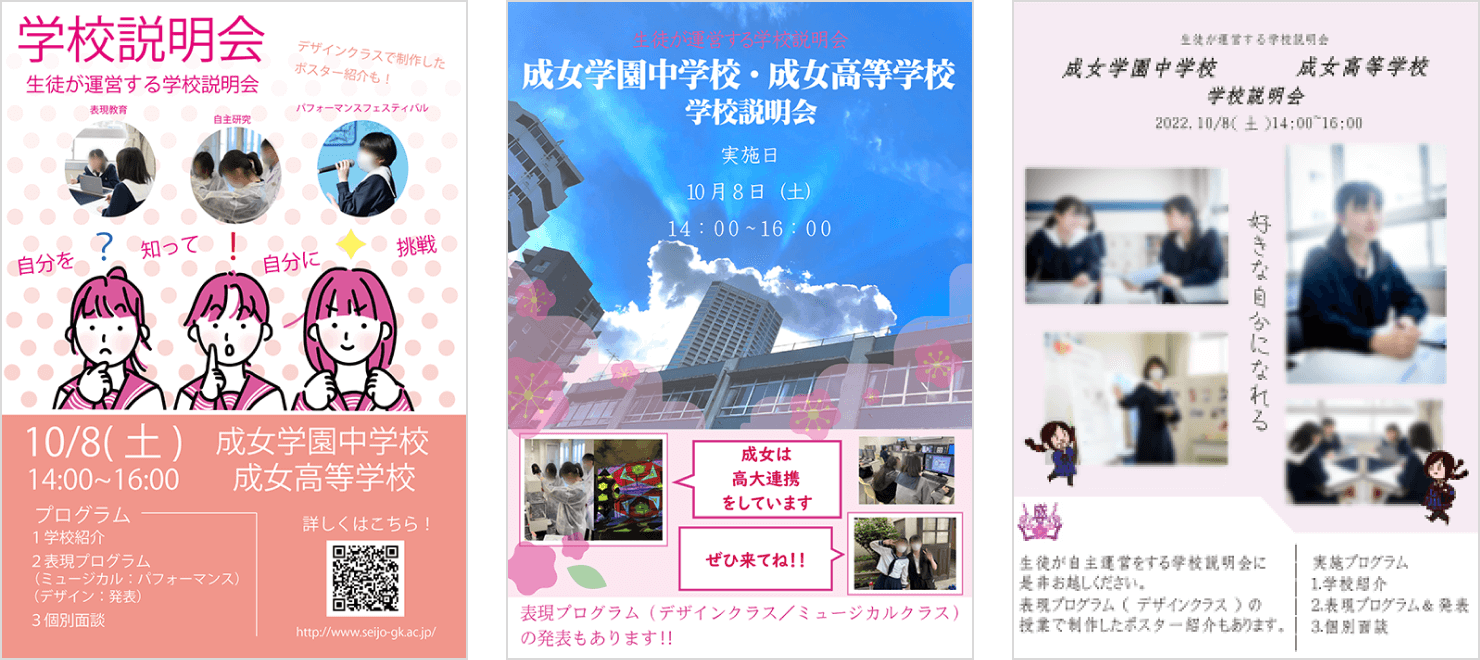

学校説明会ポスターは全生徒の作品をA1判に出力して実際に掲示した。優秀作品に選ばれた3名の生徒は、学校説明会で来場者に対してコンセプトや制作の工夫を発表。いずれもしっかりと考えて個性を発揮している様が大変好評だった。

3学期:個人作品制作

1年の学びの集大成として、成女独自の表現教育および自主研究の成果発表の舞台である「パフォーマンスフェスティバル」に向けた作品を制作します。印刷・投影できる範囲のグラフィック作品であれば、テーマも何をつくるかも自由です。講師は進め方の目安だけ示し、個別に中間レビューするかたちでフェスティバル当日の発表までをサポートします。

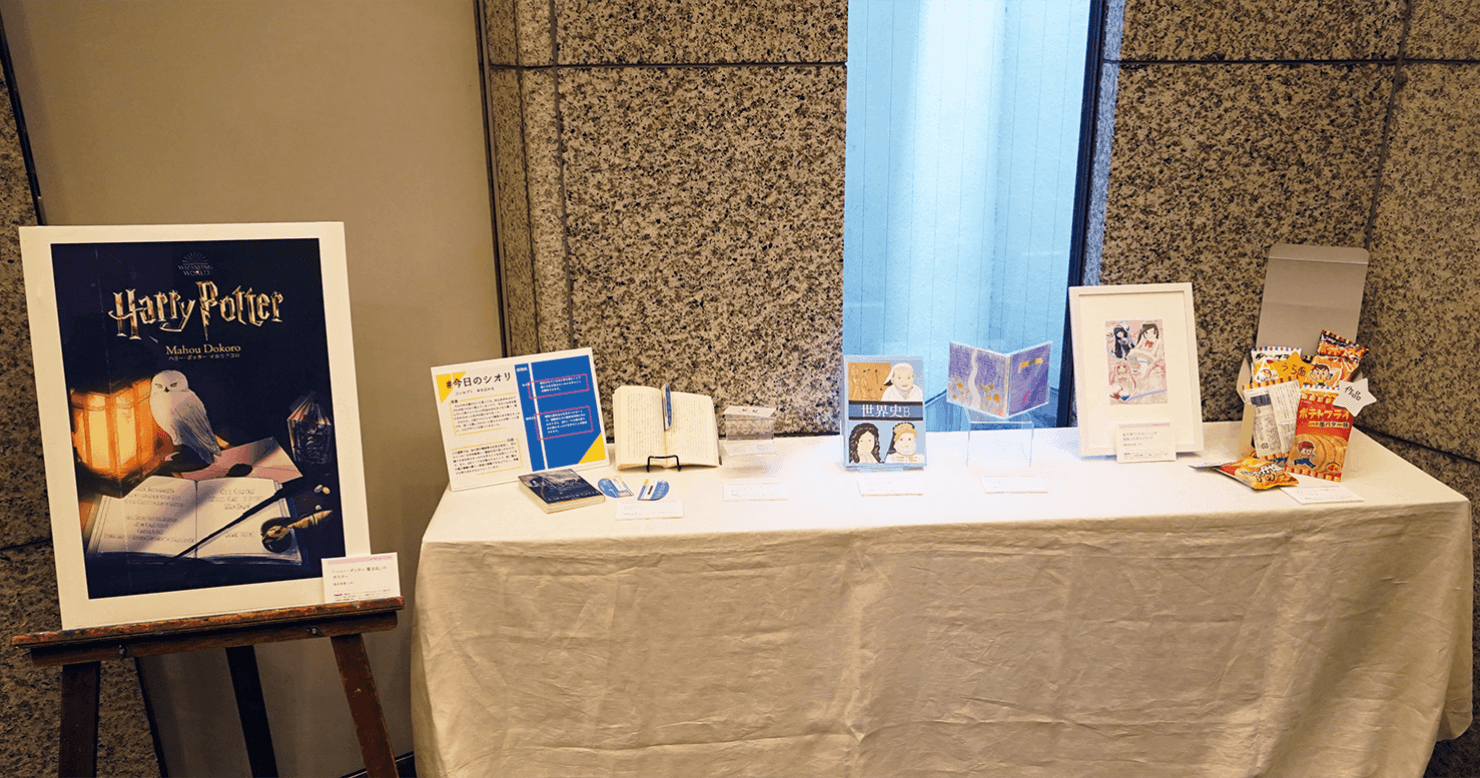

会場入口に作品を展示。たくさんの来場者が足を止めて見てくれていた。

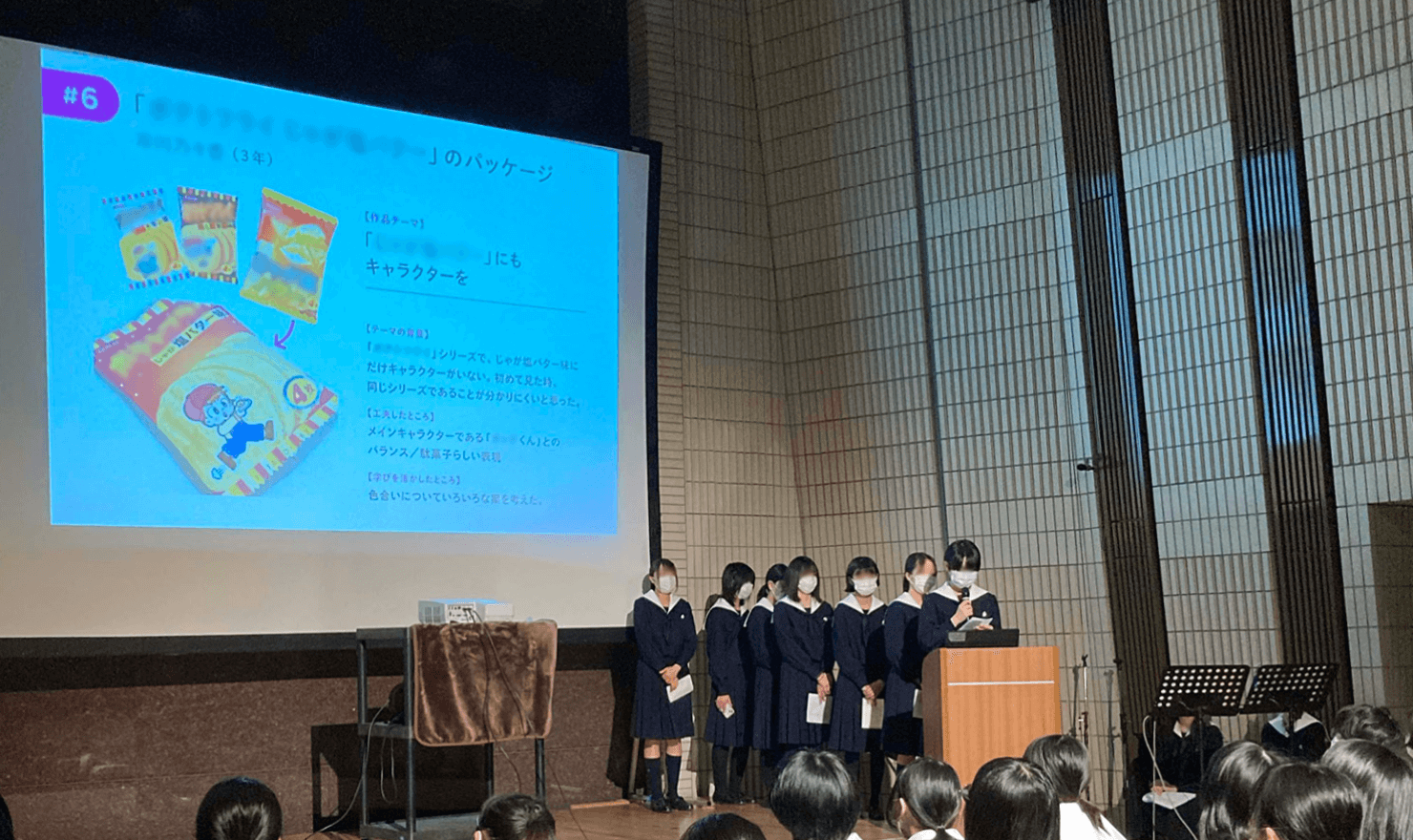

ステージ発表の様子。授業での学びの成果を生かし、しっかりと自分の言葉で制作意図を発表できていた。

授業づくりのポイント

一般的な2〜3時間の講座であれば自由度高く組み立てられるのですが、高校の授業は1コマ50分という時間の制約があります。1年間で何をどう教えるか、ポイントを絞りました。

1.言語化の徹底

デザインクラスでは言語化を徹底しています。必ずデザインのコンセプトや意図をメモに記入し、発表してもらいました。

グラフィック作成スキルの習得は場数によるところが大きく、Illustrator等のツールの習熟度合いにも左右されます。限られたコマ数で身に付けてもらうことを「狙いをもってかたちにすること」に絞り、グラフィック表現が多少未成熟でも、しっかりコンセプトが立てられていて意図が明確であれば評価しました。逆に一見グラフィックとしてよくまとまっていても、意図がきちんと考えられていない場合は評価が低くなる、というスタンスを通しています。

2.平易な説明と適度な縛り

授業では専門的な表現を最低限に絞り、小中学生でも伝わるくらいに簡潔かつ平易な説明を心掛けました。本質を理解していなければかみ砕いて説明することはできないため、私たちにとっても学びになっています。

また、初学者ほど「自由」という条件ではどうしていいかわからず固まってしまいがちなため、写真や文字要素などの素材やフォーマットをある程度準備したり、発表メモというかたちで発表してほしいこと=つくる上で考えてほしいことをテンプレ化して埋めてもらうなど、限られた時間を有効活用できるよう意識的に「縛り」を設けました。

課題ごとに用意したフォーマット。生徒に制作意図を整理してもらう際に、また発表にも活用した。

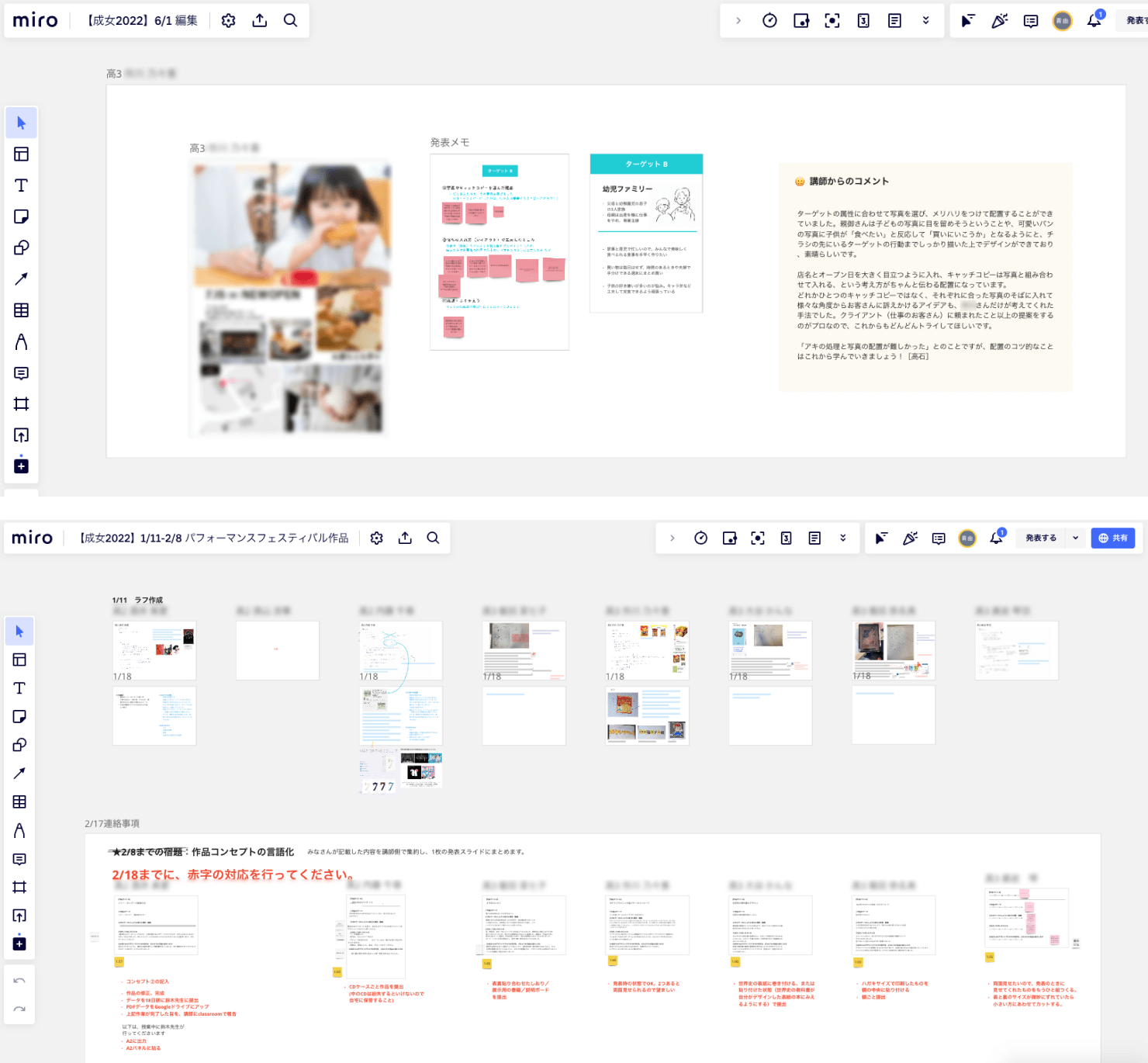

3.オンラインホワイトボードの活用

授業は基本的に教室で対面で行いますが、ツールとしてオンラインホワイトボード「Miro」を使いました。Miroはオンライン上で同時編集ができる上、感覚的に操作でき、ある程度グラフィックのつくり込みもできます。全員の進捗を画面上で把握できるのでフォローしやすく、こちらからのフィードバックや補足をその場でメモすることもでき、講師がMiroのボード内を移動しながら投影して発表すれば、接続切り替えも不要でスムーズです。

授業スライドや参考資料の共有、課題提出後の講評もMiroで行い、授業でしか会うことのできない生徒との接点としても活用しています。課題ごとにボードをつくり、1学期の基礎課題についてはテンプレートを人数分用意して全てMiro上で作業できるようにしました。

2学期以降の授業でも発表メモはMiroで作成してもらい、中間レビューや講評まで情報を一元化し「ここを見ればわかる」場所となっています。

課題ごとにMiroのボードを準備。生徒一人ひとりのフレームに対して作品、発表メモ、講評の一式をまとめたり、授業のスライドや注意事項、途中経過も一覧できるようになっている。

1年の成果と今後に向けて

デザインのコンセプトや意図の言語化について、最初は生徒たちの発話も断片的でした。授業の中で発表メモの記入例を示したり、発表に対して「それは◯◯ということですか?」と質問して発話を促すことを繰り返すうちに上達し、最後のフェスティバルではどの生徒もしっかりと自分の言葉で作品について発表できるようになっていました。

フェスティバルの保護者アンケートでは「どの作品もコンセプトがきちんとしていてすごく良かった」「デザインとは、自分のためではなく受ける相手のことを考えて表現すること、という点を生徒が表現できていた」というコメントを頂きました。私たちが生徒に身に付けてほしかったことが身に付き、伝えたかったことが伝わったことが何よりもうれしかったです。

また、ポスター制作で頭角を現し、学校説明会での発表や展示も好評だった生徒が最終的にクラスを引っ張る存在になったり、イラストがうまくデザインツールの操作も速いのに極度の恥ずかしがりだった生徒が、フェスティバルの自由課題に主体的に取り組むうちに自信が生まれて積極的になるなど、1年で目覚ましい変化が見られた生徒もいました。

しかしながら、教育は単年での成果に一喜一憂すべきものではなく、10年後、30年後を見据えて実践すべきものです。ずっと先に何かの場面で「あんなこと言ってたな」「あれってこういうことか」と思い出してくれたらいいなという思いで1年間授業を行ってきました。

成果も感じた一方、学校の仕組みや流れに対する理解が浅かった面や、専門家であるからこそ初学者の難しさに気付けていなかった点など、改善すべき点に関する学びもありました。令和5年度は前年度の反省を生かし、改善のためのサイクルを回しているところなので、またその成果をお伝えできたらと考えています。

- テーマ :