3日間でデザインの基礎を学ぶ ちょうふ市民カレッジ講座レポート

- コミュニケーションデザイン

- 教育・人材育成

こんにちは。デザイナーの斎藤広太、白川桃子、髙橋裕子です。

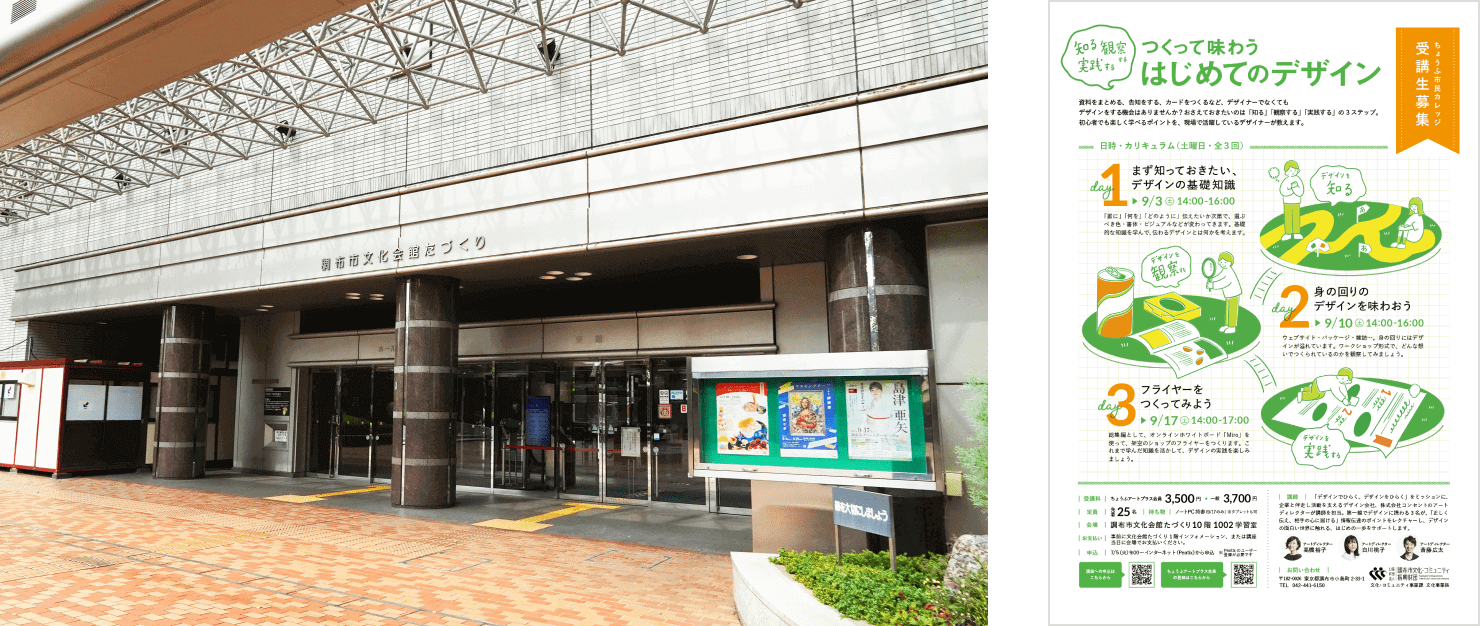

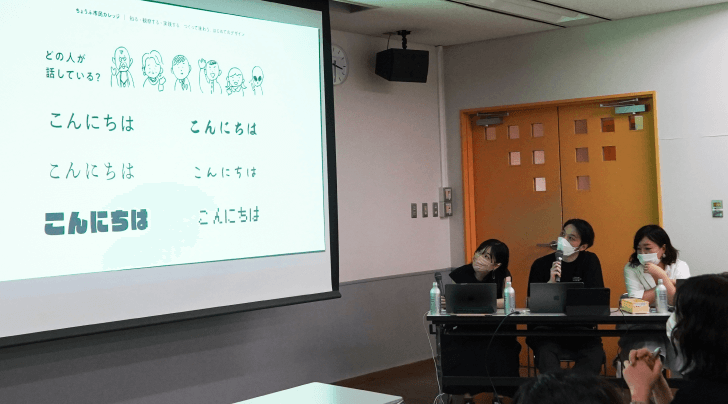

今回は私たち3人が講師として登壇した、公益財団法人 調布市文化・コミュニティ振興財団主催の市民講座のレポートをお届けします。タイトルは、「ちょうふ市民カレッジ『知る・観察する・実践する つくって味わう、はじめてのデザイン』」。

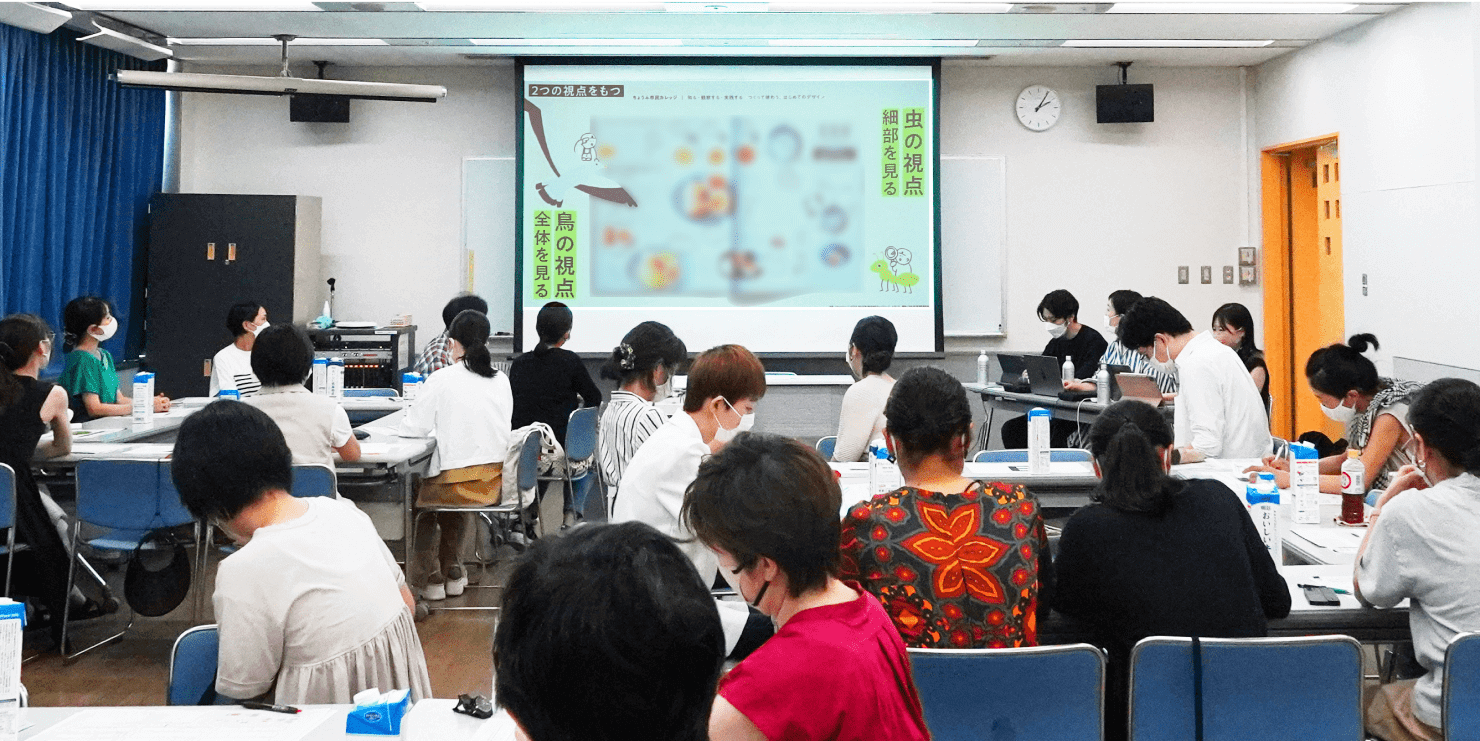

2022年9月3日、10日、17日の3回にわたって開催され、中学生から60代まで幅広い年代の計25名の方に受講いただきました。デザインに興味はあるけれど学んだことがないという方や、仕事で資料作成やイベント告知をする機会がある方など、受講の理由や動機もさまざまです。

左:会場の調布市文化会館たづくり、右:本講座のフライヤー

コンセントは「デザインでひらく、デザインをひらく」をミッションとして掲げており、デザインには社会をより良くする力があると信じています。

本講座のプログラムは、これまでデザインとあまり接点のなかった方にも興味をもってほしい、デザインを難しいものではなくて身近に感じてほしいという想いで企画しました。

3日間で、デザインを知る・観察する・実践する

1日目は「デザインを知る」、2日目は「デザインを観察する」、3日目は「デザインを実践する」をテーマに、講義とワークショップを実施。3日間、合計7時間にわたってデザインを実践的に学んでいただきました。

本講座を通して、私たちがお伝えしたかったことは3つあります。

- (1)伝えたい目的を決め、届けたい想いをデザインに込める

- (2)デザインに込められた意図に想いを巡らせ、ものを見る解像度を上げる

- (3)正解は1つじゃない。視点の違いを楽しむ

ここからは、上記3つの内容を当日の様子と併せてご紹介します。

(1)伝えたい目的を決め、届けたい想いをデザインに込める

DAY1:デザインを「知る」。まず知っておきたい、デザインの基礎知識

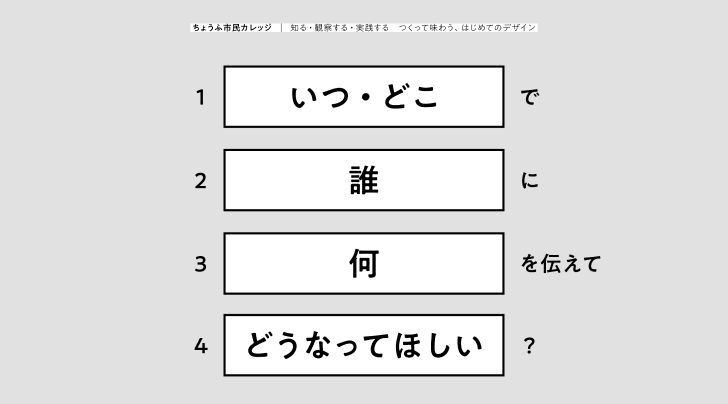

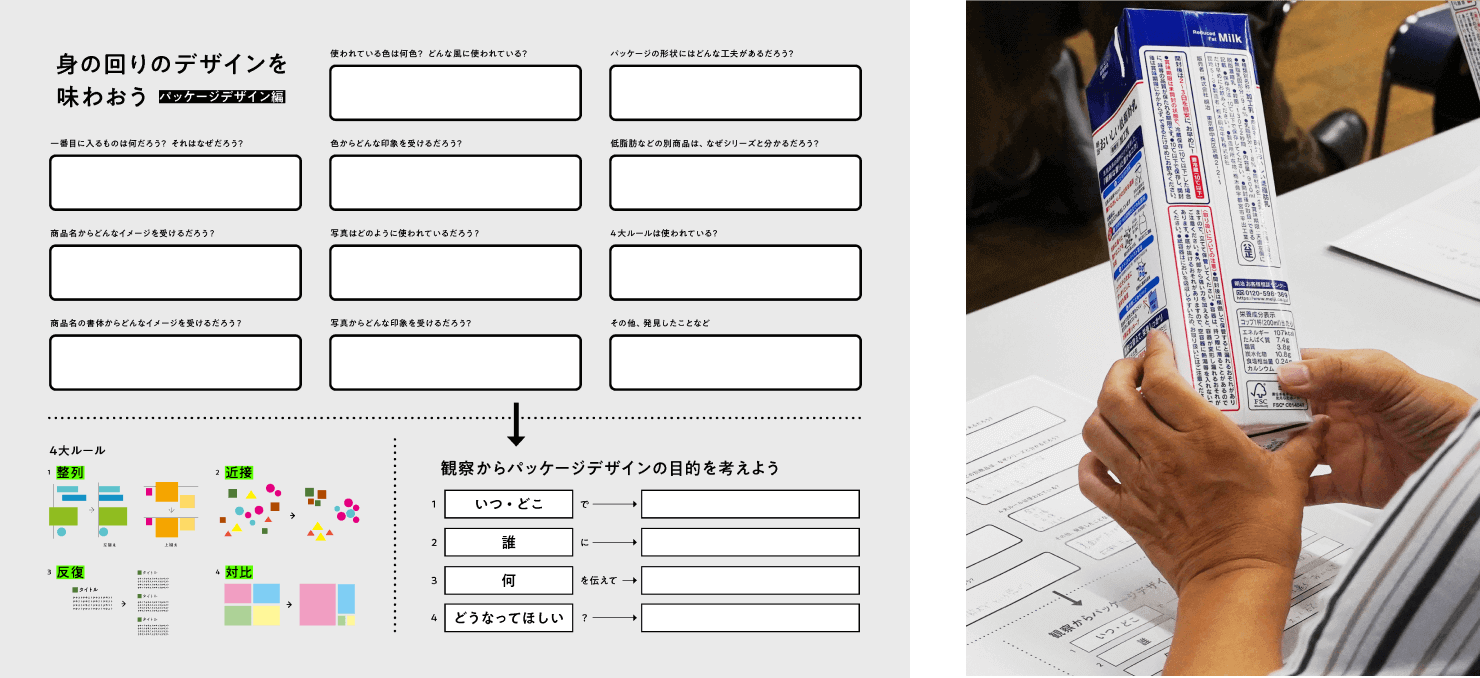

1日目は、「何のためにデザインするのか」ということを知ってもらうために、講義を通してデザインの目的を分解していきました。「デザインされたものを見た人や触れた人が、どんな気持ちになりどんな行動を取るのか」といったゴールを意識できるように、「いつ・どこで」「誰に」「何を伝えて」「どうなってほしい?」と書かれたフレームを用意。具体例とともにお伝えしました。

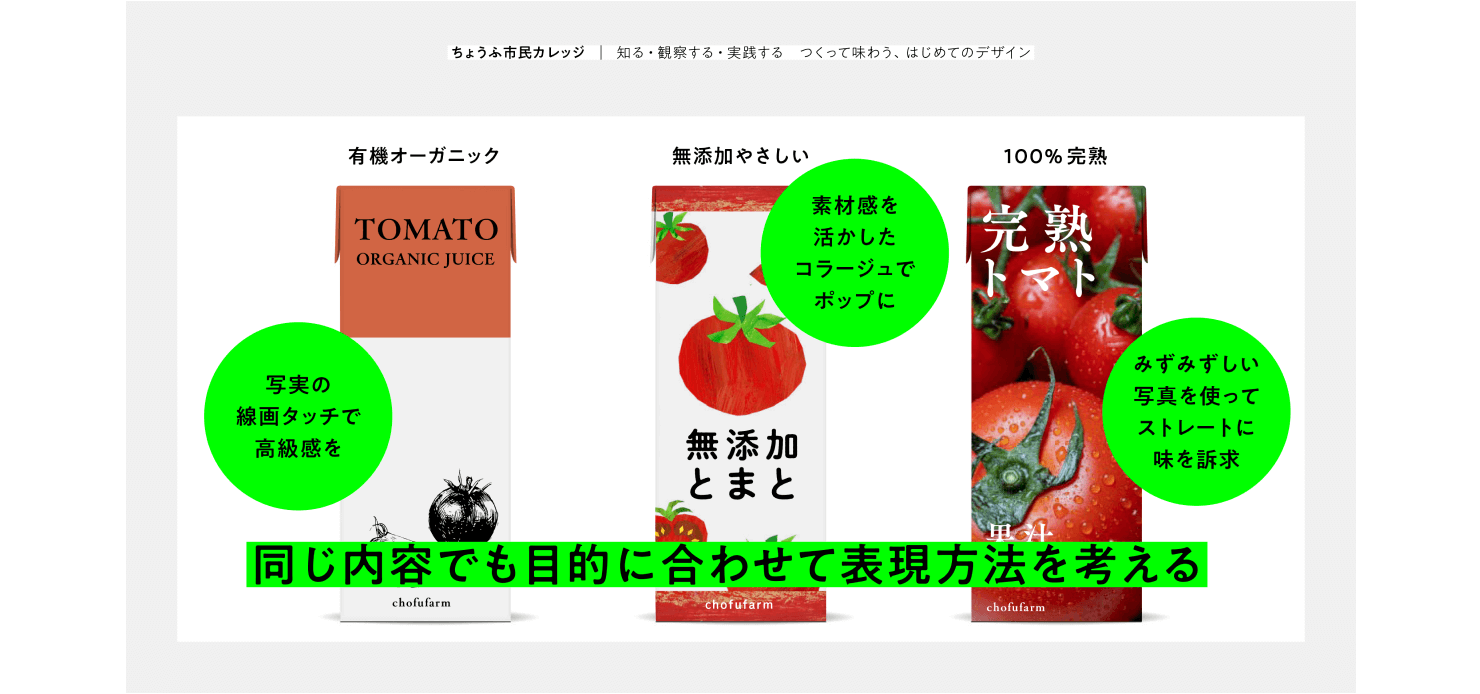

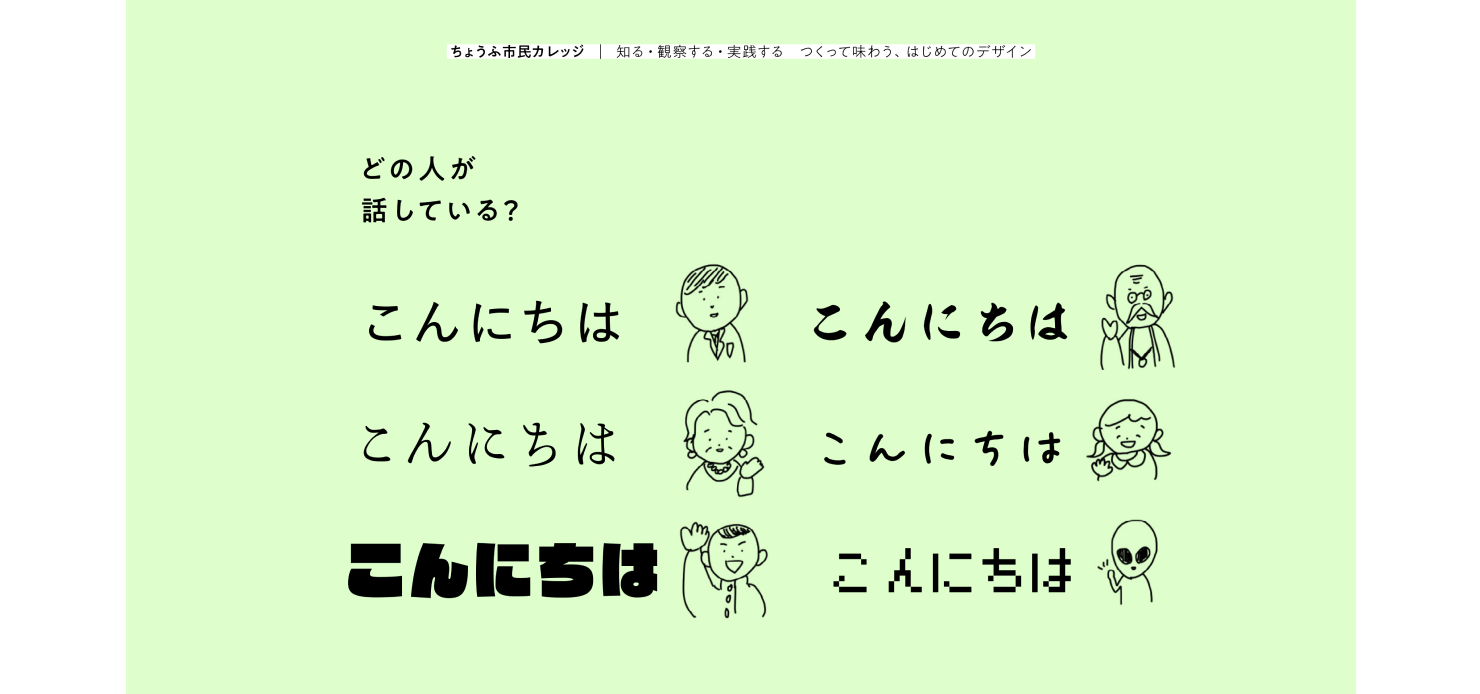

また、デザインの目的をより正確に、魅力的に伝えるために役立つ「整列」「近接」「反復」「対比」というデザインの4大ルールや、世界観を演出するための「色の選び方」「書体の選び方」「写真とイラストの選び方」など、私たちが普段デザイナーとして実践していることをお話ししました。

デザイン=見た目の美しさを整えることだと捉えられがちですが、デザインの目的について学ぶことで、受講者の皆さまに「デザイン」という言葉を広い意味で考えていただけるような時間になったのではないかと思います。

(2)デザインに込められた意図に想いを巡らせ、ものを見る解像度を上げる

DAY2:デザインを「観察する」。身の回りのデザインを味わおう

2日目は、日常的に触れているデザインをじっくりと観察するワークを行いました。身の回りにあるデザインは、目的に合わせてつくられることで人々の営みの中に溶け込み、私たちの生活を支えています。

つくり手の工夫や想いに向き合うことで、普段何げなく目にしているデザインに対する見方が変わり、そこから得たヒントによって普段の生活が少しだけ豊かになる。そんな循環が生まれることを願いつつ、3班に分けてワークを実施しました。

講座で使用したワークシート。身の回りにあるデザインを観察しながら、気づきをまとめて理解を深めていく。

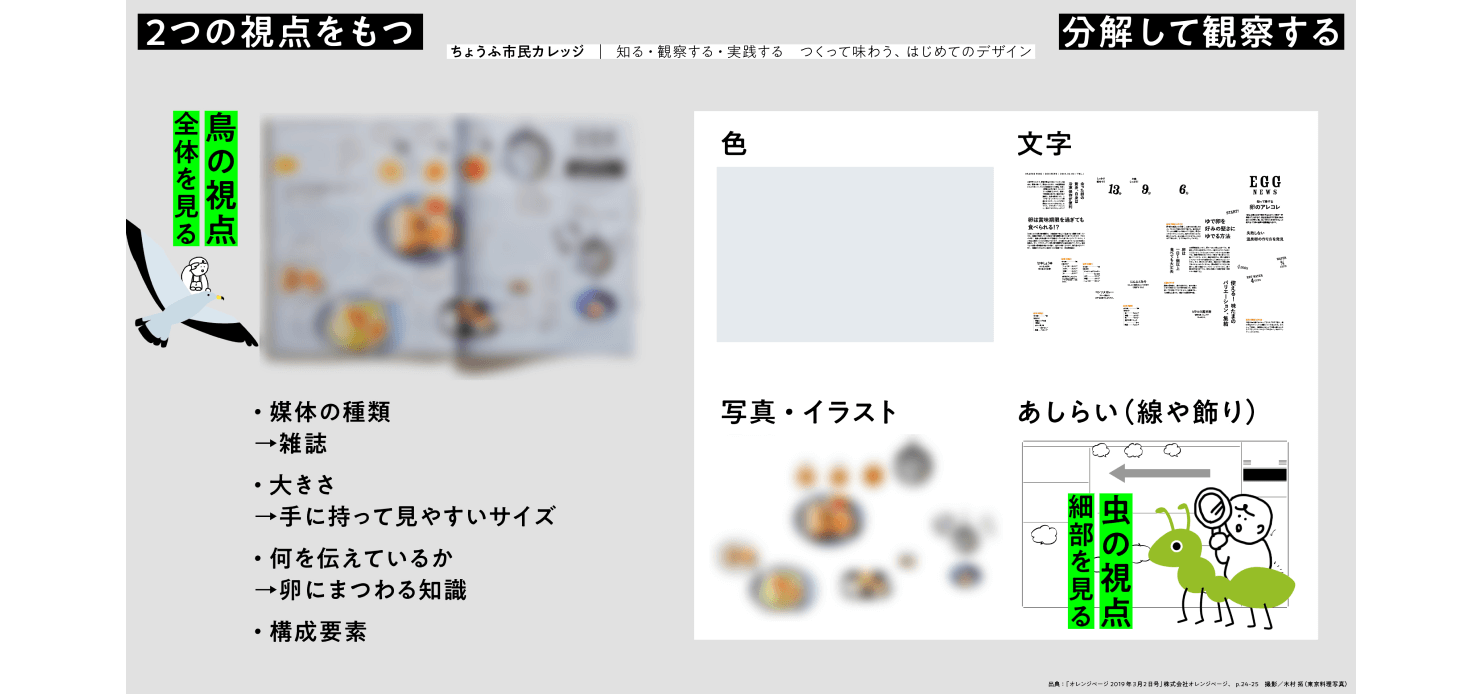

デザインの観察のコツは、全体を見る「鳥の視点」と細部を見る「虫の視点」をもつこと、そして「分解して味わうこと」です。デザインを漠然と見るのではなく、視点を変えながら観察することで、文字の造形部分を細かく分析できたり、新たな発見があったりします。さらに、対話を通して他の人との感じ方の違いに気付くなど、ワークを経てデザインに対する解像度や距離感にも変化が生まれたのではないでしょうか。

(3)正解は1つじゃない。視点の違いを楽しむ

DAY3:デザインを「実践する」。フライヤーをつくってみよう

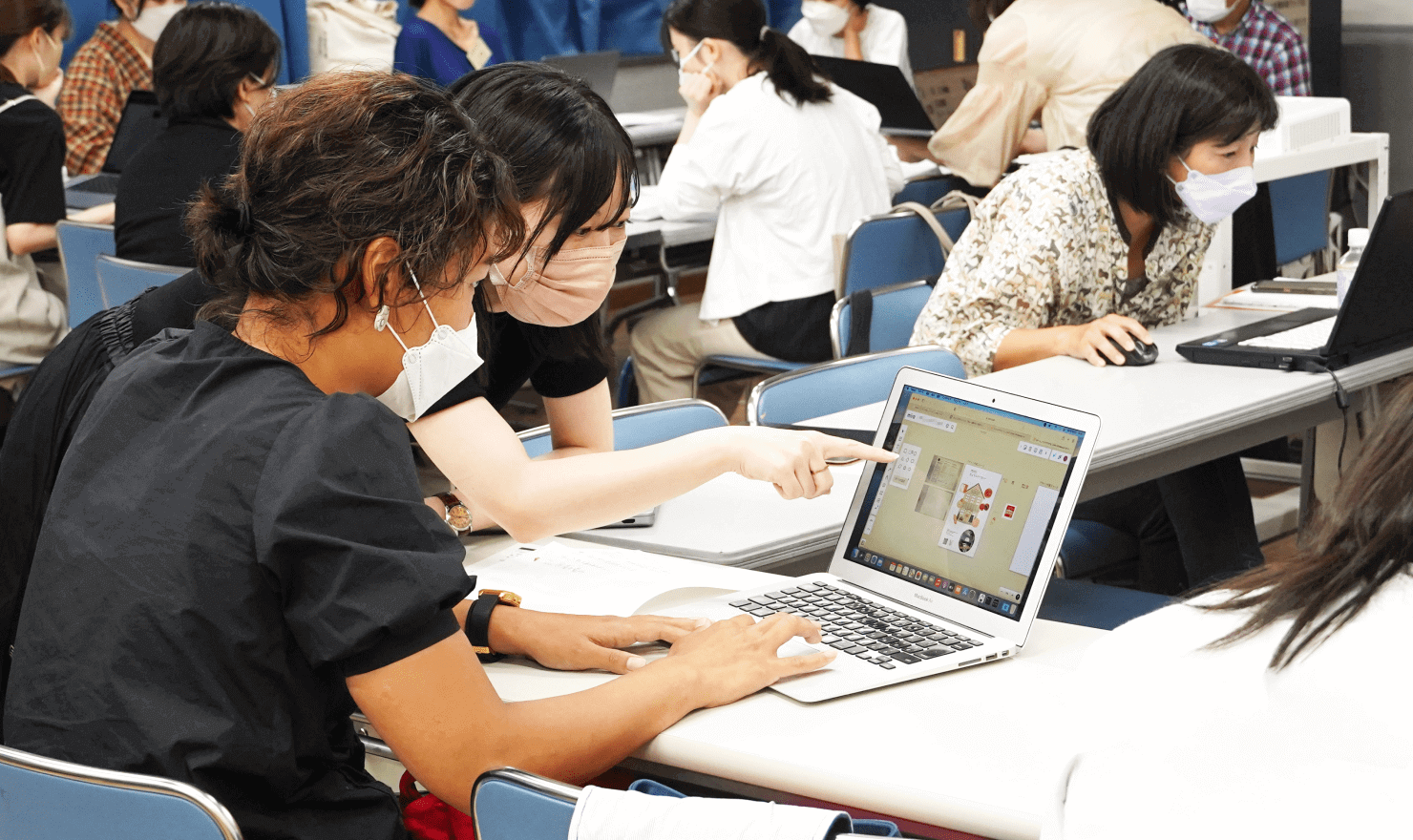

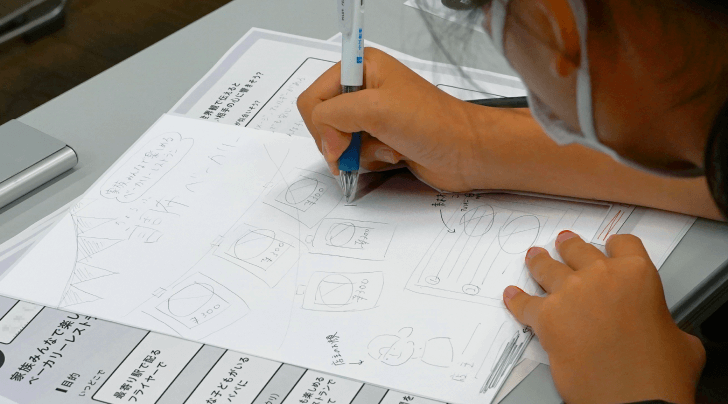

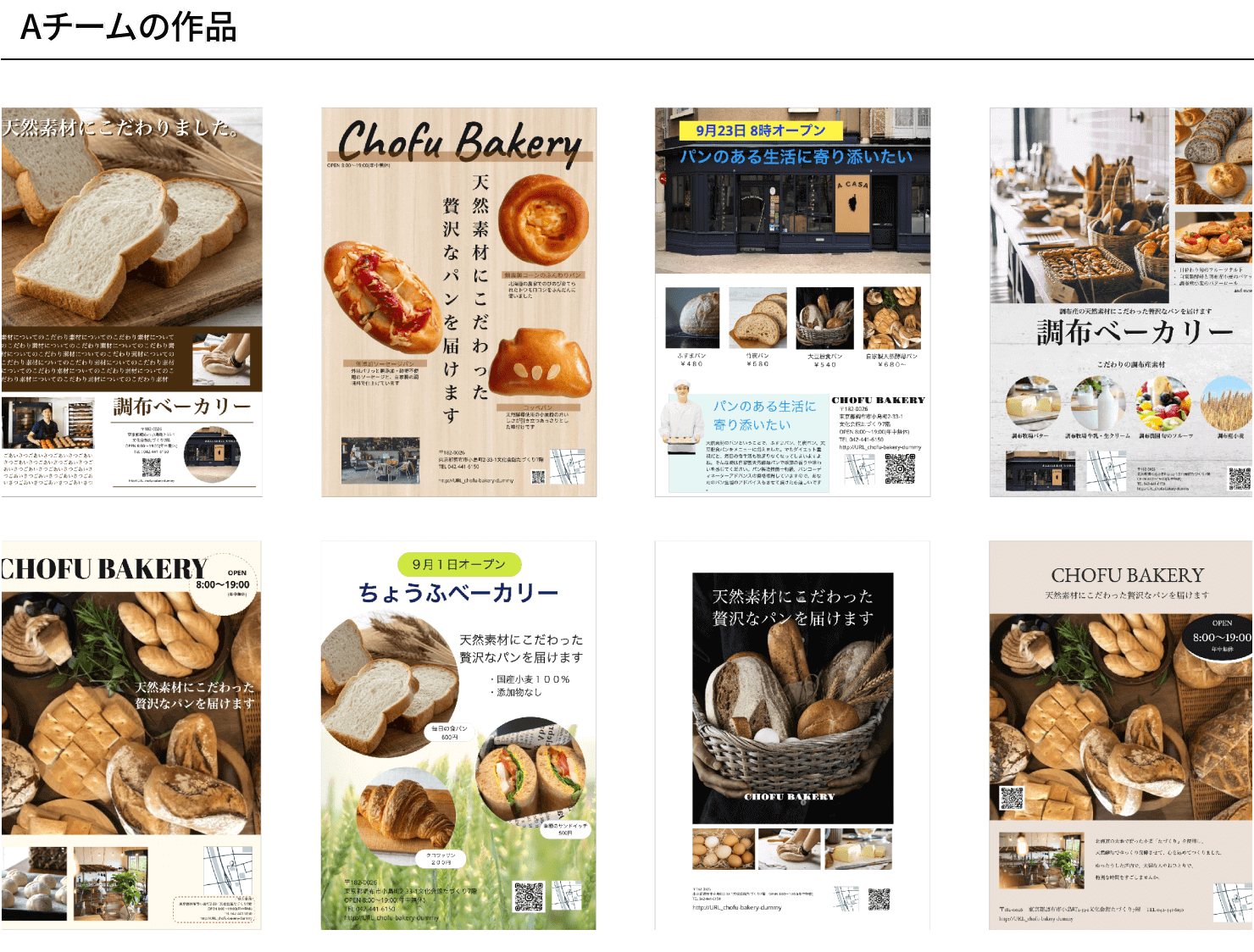

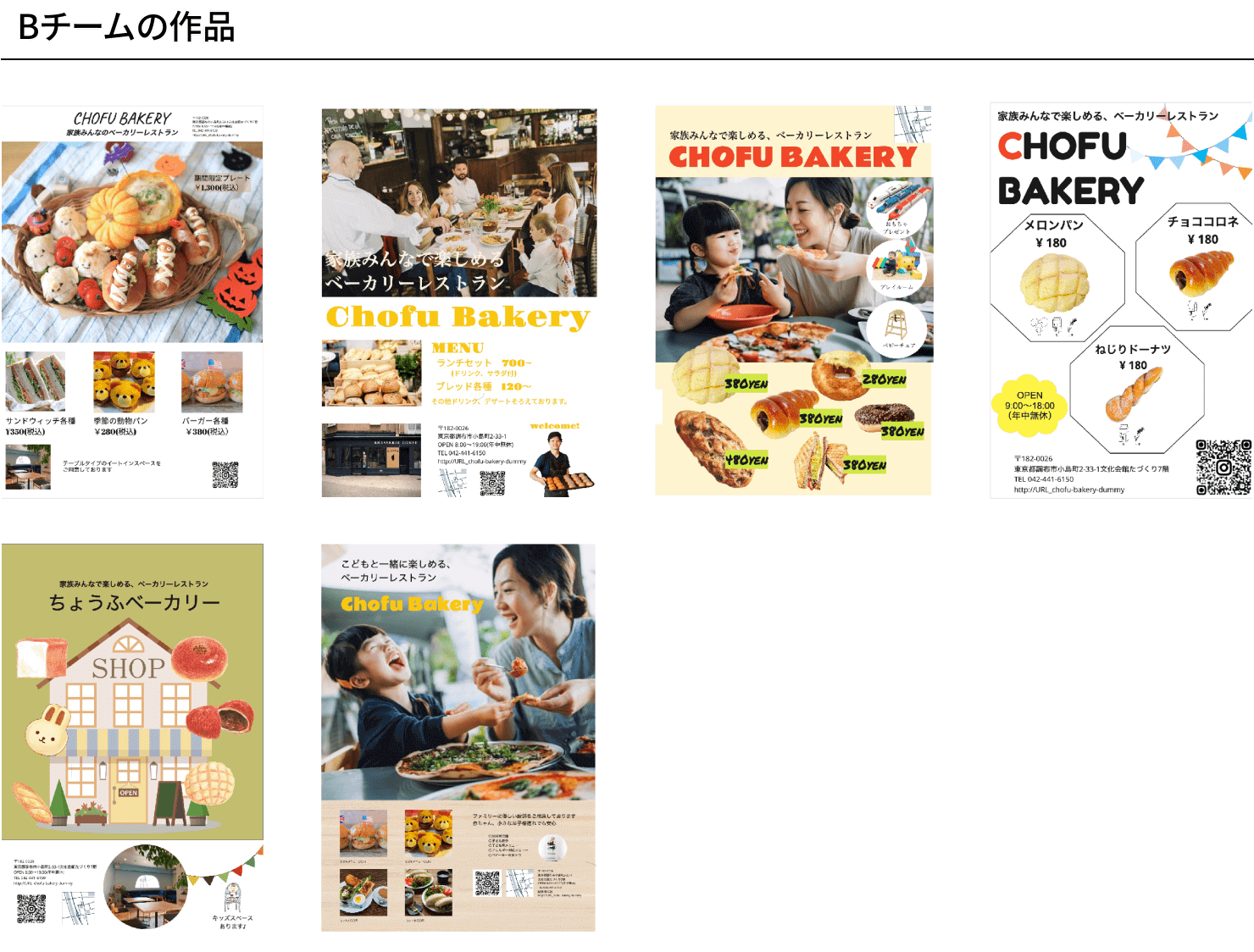

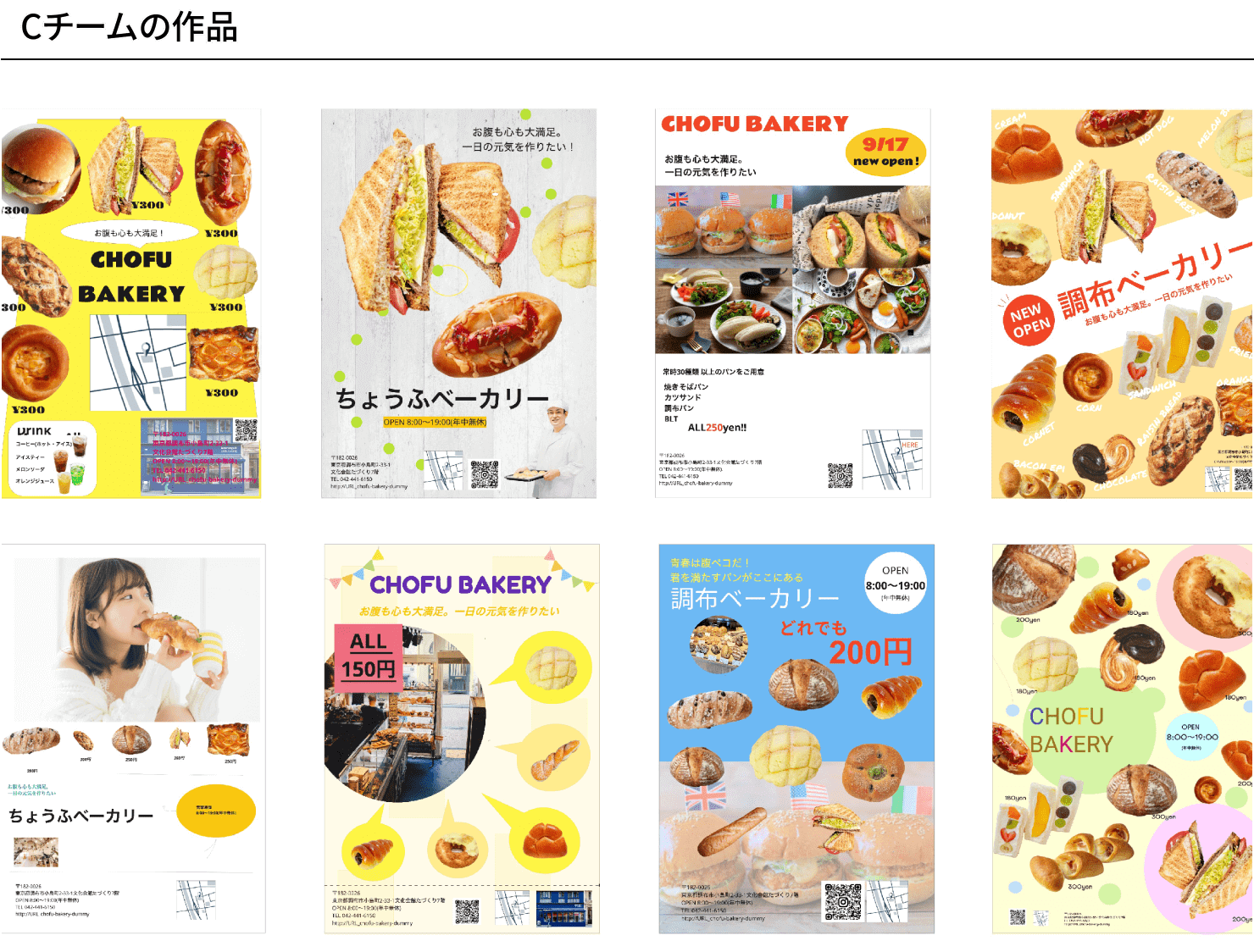

3日目は、架空のパン屋さん「ちょうふベーカリー」のフライヤーのデザインに取り組んでいただきました。3班に分かれて、会話を重ねながら実際に手を動かしていきます。

「最寄り駅で配るフライヤーをつくる」という共通の目的をもちつつ、ターゲットやお店のウリなどは、班ごとに違ったものを設定。デザインの目的によって、アウトプットがどのように変化するのか、受講者の皆さまに楽しみながら体感していただくためのワークです。

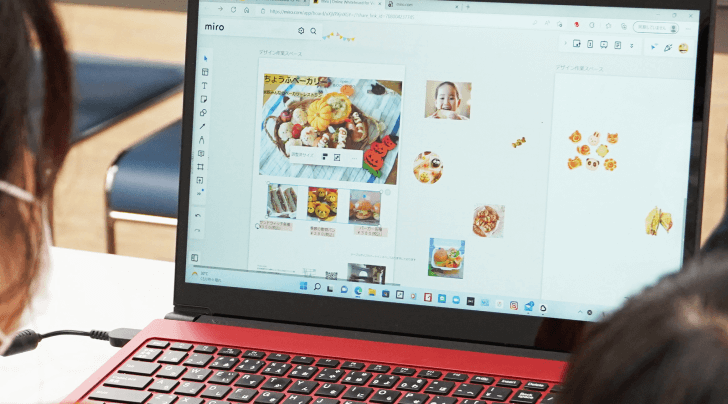

初心者でも気軽に操作できるオンラインホワイトボード「miro」を活用しながら、フライヤーをデザインした。

フライヤーを手に取った人が欲しい情報は何だろう。お店のウリや「らしさ」を伝えるビジュアルや佇まいはどんなものだろう。つくっては考え、全体を見たり細部にこだわったり。短い中でも、受講者一人ひとりの想いが目に見える形に育っていく時間になったのではないかと思います。ここからは、各チームの皆さまが制作したフライヤーをご紹介します。

Aチームは、「天然素材にこだわった贅沢パンを提供するお店」をテーマに、20~30代の女性をターゲットにしました。高級感が感じられる写真や、明朝体など上品な印象の書体、落ち着いた色味が多く使われています。

Bチームは、「家族みんなで楽しめる、ベーカリーレストラン」をテーマに、小さな子どもがいる家族をターゲットにしました。食事を楽しむ親子の写真や、子ども向けの動物パンの写真やイラスト、ポップな欧文の書体などが使われています。

Cチームは、「お腹も心も大満足。1日の元気を作るようなパン屋」をテーマに、食べ盛りの中高生をターゲットにしました。さまざまな種類のパンの写真がリズミカルに配置されていたり、カラフルな色味でまとめられていたりします。

どのフライヤーも、チームごとのテーマや目的に合わせた世界観が演出されていますね。

3日間を振り返って

講師という立場で疑問にお答えしたり、観察して見えてきたことを伺ったり、制作をサポートさせていただいたりと、受講者の皆さまとの対話を通してさまざまな気付きが得られました。以下は、斎藤・白川・髙橋の振り返りと感想です。

斎藤:自分たちが今まで業務の中で行っていた「デザイン」という行為をあらためて言語化してお伝えし、実践していただくことで、客観的に捉え直すことができたように思います。それは感覚的なものではなく、誰かに何かを届けるという明確な目的をもって行うものだと、受講者の皆さまのデザインする姿を通してあらためて実感することのできた、充実した3日間でした。

白川:身の回りにあふれるデザインにはさまざまな文脈でメッセージが込められています。この講座を通して普段の景色が少し違って見えたり、自身のコミュニケーションに変化が生まれていたりしたらうれしいです。一人ひとりがもつ創造性の豊かさに、とにかく心がときめきっぱなし。ものづくりって、やっぱり楽しいですね。

髙橋:講座を重ねる中で「あ!面白い!」という気持ちがむくむくと膨らんでいったのですが、それは私たちが考え続けた「届けたい相手」が、温度をもって目の前にいる喜びだったのかもしれません。一人ひとりの目線の違いは新鮮でしたし、自分自身の思い込みに気付いた部分も。いちデザイナーとしても、つくることの喜びや面白さをあらためて捉え直す、学び深い時間となりました。

デザインをより身近なものに

講座の最後に実施したアンケートでは、「同じ素材を使ったのに、人によってここまで違うデザインのフライヤーになるのかと感動しました」「何かをつくる際はもちろん、日々ものを見る中でも知識を生かせそう」「自分でつくる機会もあるので、今回教えてもらったことをしっかり生かしたいです」などのご意見をいただきました。

「いいデザイン」にはたくさんの正解があります。それはご自身に、身の回りに、どんな良いことをもたらしてくれるでしょうか?つくってみたり観察してみたりする中で、皆さまの世界が広がるきっかけになればと願っています。

- テーマ :