誰のために、どうつくるか?組織でアクセシビリティを改善するために大切な3つの視点

- サービスデザイン

- UX/UIデザイン

- インクルーシブデザイン

こんにちは。サービスデザイナー/ウェブディレクターの足立です。

私はこれまで、ウェブサイトを通じたコミュニケーション支援や、デザインとエンジニアリングを統合した事業・サービス開発に携わってきました。その中でも、継続的に取り組んできたテーマの一つが「アクセシビリティ」です。

本記事では、アクセシビリティをサービスや組織の中で、どう捉え直すかを考えるための3つの視点をご紹介します。

視点1:「誰にでも」ではなく「誰にとって必要か」から考える

アクセシビリティという言葉を耳にしたとき、「ウェブアクセシビリティ」を思い浮かべる方も多いでしょう。私自身もウェブディレクターとしてキャリアを重ねる中で、2016年ごろから情報設計やコミュニケーションの観点でアクセシビリティを意識した取り組みを続けてきました。

その背景には、国際的・国内的に基準や制度が整備されつつあったという時代の流れがあります。2008年にはWCAG 2.0がW3Cから勧告され※1、同年には国連障害者権利条約が発効。日本でも2013年に障害者差別解消法が制定され、2024年には⺠間事業者に合理的配慮を義務付ける改正障害者差別解消法が施行されました。企業には“サービス品質”だけでなく“法的責任”の観点から、より多くの人に情報やサービスを届けるための配慮や対応が求められるようになりました。

※1 ウェブ技術の標準化団体であるW3C(World Wide Web Consortium)が定めたガイドライン。WCAG 2.0は、2008年にW3C勧告として公開され、2012年に国際規格(ISO/IEC 40500:2012)として採用された。その構造を引き継ぐ最新バージョンのWCAG 2.2は、2023年にW3C勧告として公開されている。

アクセシビリティの原点は「社会へのアクセスの権利」

アクセシビリティという考え方は、1960年代以降、歩道の縁石や建築物の構造など、移動の自由を妨げる都市空間の設計上の課題や、制度上の排除といった「社会の側にある障壁」への問題提起を通して、少しずつ言語化されてきた歴史があります。

こうした視点が、社会に対してより強く問いかけられるようになったのは、1970年代以降に本格化した米国の障害者権利運動によるところが大きいのではないでしょうか。例えば、障害者権利活動家のジュディス・ヒューマン氏は、著書『Being Heumann』の中で、「障害とは医学的な“異常”ではなく、社会の制度や設計に問題がある」と訴えています※2。

同書では、制度的な差別や社会的な壁に対して声を上げてきた自身の体験が語られていますが、当時、1964年に制定された米国の公民権法では、障害は差別禁止の対象に含まれておらず、障害のある人々に対する制度的な保護は当時ほとんど存在しませんでした。そうした中で、ヒューマン氏は、車いす利用者であることを理由に教員免許の取得を拒否された経験を踏まえ、「歩けないことが、なぜ教える資格を奪うのか」と問うています。

彼女の語りは、個々の経験が個人の問題ではなく、社会構造と深く結び付いた課題であることを教えてくれます。

※2 ジュディス・ヒューマン、クリステン・ジョイナー著、曽田夏記(訳)(2021)『わたしが人間であるために : 障害者の公民権運動を闘った「私たち」の物語』現代書館;原書:Judith Heumann, Kristen Joiner (2020) Being Heumann: An Unrepentant Memoir of a Disability Rights Activist, Beacon Press.

「チェックリスト」から「人にとってのアクセス」に目を向ける

W3Cが提供する教材「Digital Accessibility Foundations」※3でも、アクセシビリティを学び始める際には、まず“人”を起点に考えるという視点が示されており、技術的な対応よりも前に、「人にとってのアクセス」とは何かを捉えることが出発点だとされています。

The standards do have an important role, yet they’re not the first step.

標準には重要な役割があるが、それが最初のステップではない。

Accessibility is not about a checklist, it’s about people.

アクセシビリティとはチェックリストの話ではなく、人に関わること。

──「Digital Accessibility Foundations」より一部引用

※3 World Wide Web Consortium (W3C). ,Module 1, Topic 1.2.1

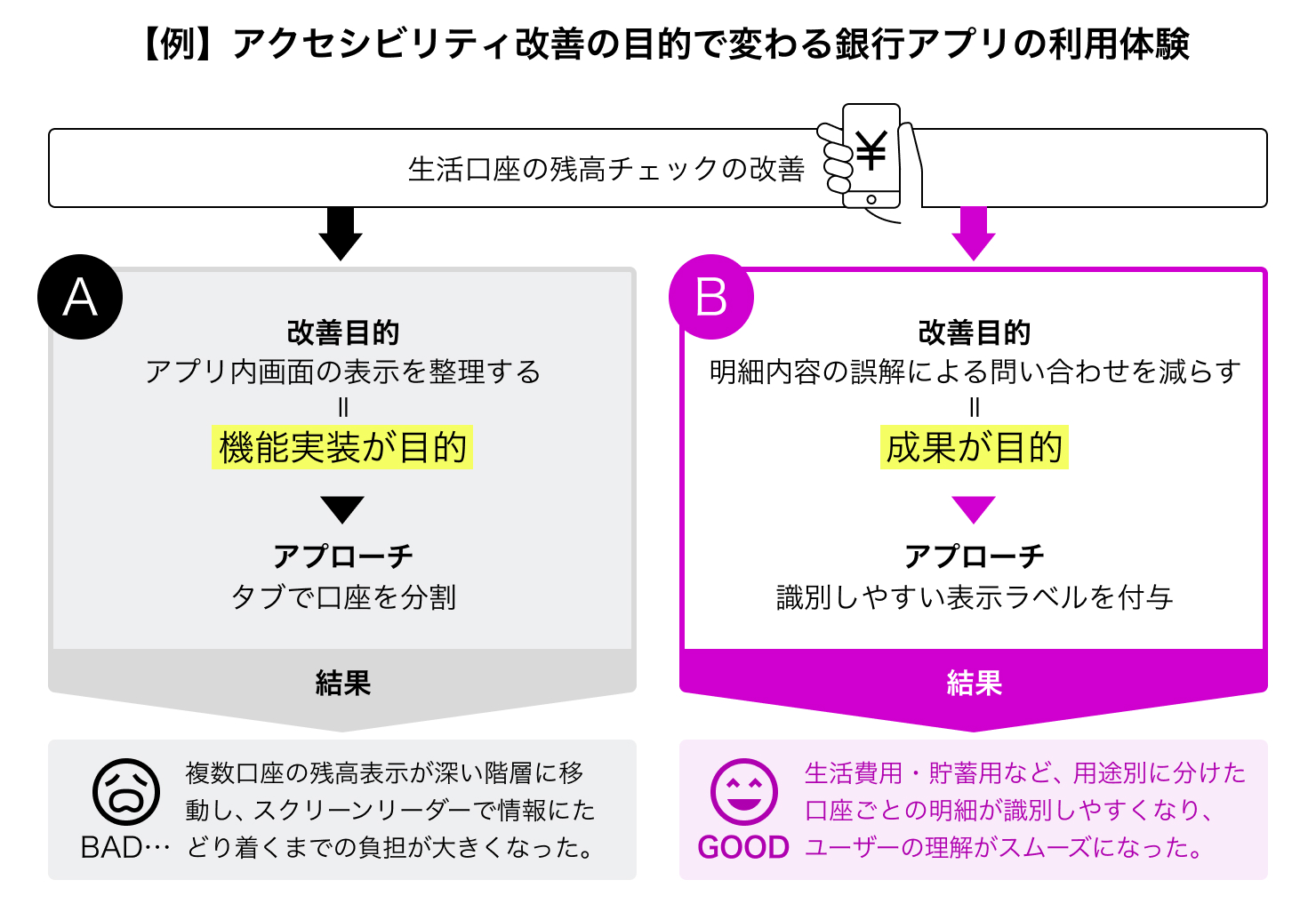

現場でも、そうした視点の欠如による問題を実感する機会があります。例えば2024年に開催された日本視覚障害者ICTネットワークのイベント「視覚障害者のデジタルライフ最前線」では、アプリケーションのアップデートにより、それまで使えていた機能が突然使えなくなるという課題が共有されていました。これは、視覚に障害がある方がスクリーンリーダー(音声読み上げ機能付きの支援技術)を用いて操作するような利用環境が、開発時の要件として十分に共有・理解されていなかったことが一因と考えられます。

こうした不具合が生じたとき、失われるのは便利さだけではありません。実際、ネットバンキングや決済アプリのような生活に直結するサービスでは、「残高が見えて安心できる」「いつ・いくら使ったかすぐに把握できる」といった体験が、利用の継続やサービスへの信頼につながっています。

そのような日常的な安心が、ある日突然の仕様変更やアップデートで失われると、支払いの遅れや顧客からの残高確認に関する問い合わせ増加など、ユーザーに大きな影響が及ぶことがあるということです。

銀行アプリの仕様変更におけるアプローチの違いと、その影響の比較(筆者作成)。本図では、カスタマーライフサイクルにおける「日常利用の定着」フェーズに着目し、同じ仕様変更であっても、その意図と設計次第でユーザーの安心や信頼に異なる影響が生じ得ることを示している。

こうした事例は、アクセシビリティを「使える(アクセスできる)/使えない(アクセスできない)」にとどまらず、サービスやプロダクトが生み出す成果や信頼にどのように影響するのかという観点から捉え直す重要性を示しています。

技術基準や制度に適合することは確かに重要ですが、それだけでは十分ではありません。「誰でも使える」ことの前に、「自分たちが提供しているサービス/プロダクトは誰にとって必要か」を問い直す。その視点こそが、アクセシビリティの本質に近づく第一歩になると考えています。

まとめ

- アクセシビリティとは「社会へのアクセスの権利」という原点を念頭に置く

- “誰でも使える”よりも、“誰にとって必要か”を問い直すことが出発点になる

視点2:成熟度モデルで「続けられるしくみ」を組織で育てる

アクセシビリティを「誰にとって必要か」という視点から捉え直すことができたら、次に考えたいのは、組織としてどう取り組み、どう育てていくかという点です。

例えば、ある個人やチームの努力によってウェブサイトのアクセシビリティが一時的に改善されたとしても、その状態が維持・継続されるとは限りません。むしろ、取り組みが属人化したり、制度対応が目的化し、その手段である規格適合をもって完了と見なしてしまうことで、アクセシビリティ改善が一過性の施策にとどまり、組織全体の取り組みとして根付かない――こうした事態は決して少なくありません。

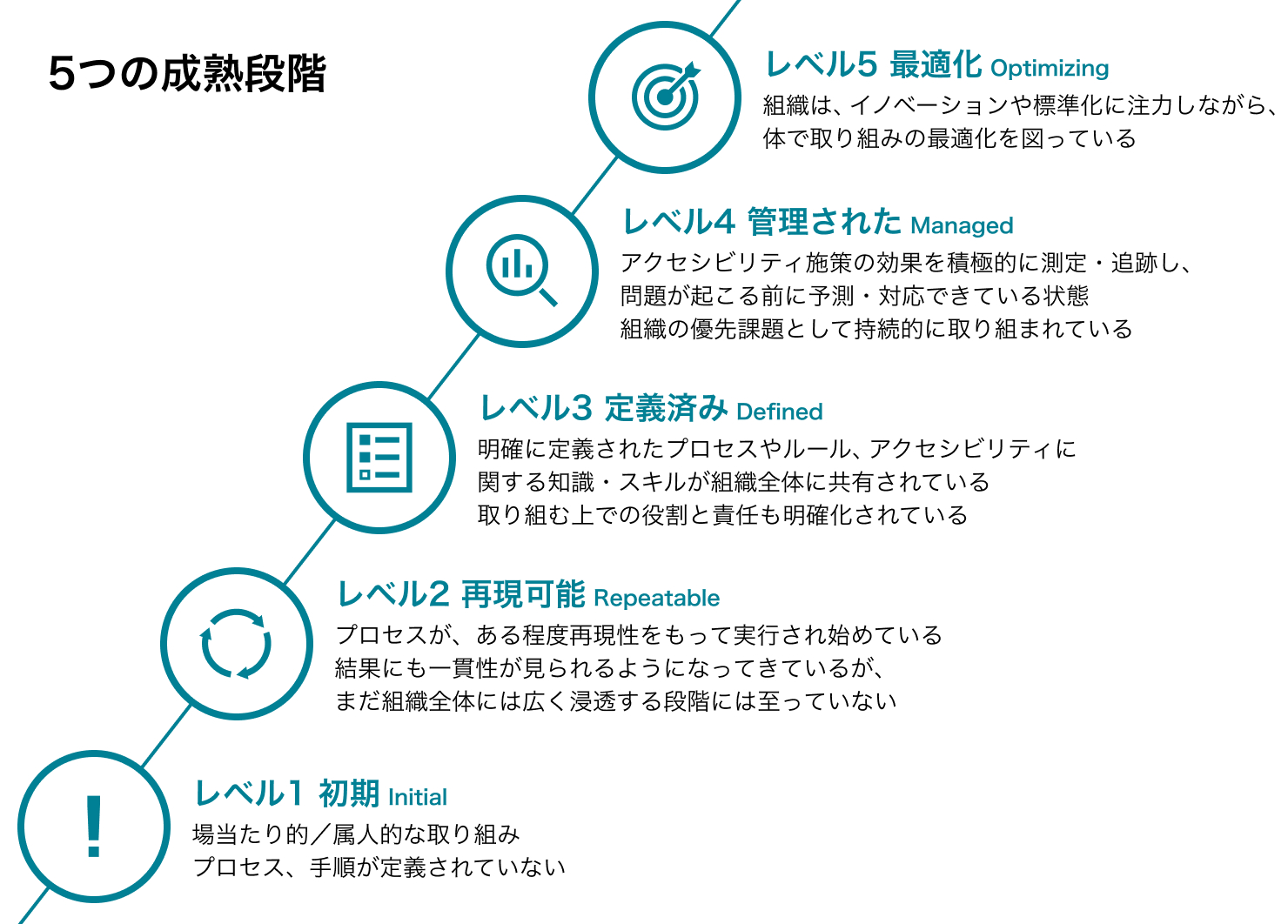

組織の成熟段階を測り、現状を見極める

そうした中で私が注目しているのが、「成熟度モデル(Maturity Model)」という考え方です。これは、もともとソフトウェア開発や業務プロセス管理などで使われてきたフレームワークで、組織の“持続的な改善能力”を段階的に評価するための手法です。アクセシビリティの分野においても、さまざまな企業やベンダーが、組織的な取り組みを支える手法として成熟度モデルを提案しています。

例えばMicrosoft社では、社内のアクセシビリティ改善方針や体制整備を段階的に整理しながら、全社的なアクセシビリティの成熟度を可視化するアプローチ「」を採用しています。また、米国のデジタルアクセシビリティのコンサルティングを行っているLevel Access社が提案する「」や、なども、組織の状況に応じた段階的な取り組みの指針として参照される機会が増えています。

Level Access 「The Digital Accessibility Maturity Model – Introduction to DAMM」(閲覧日:2025年6月2日)をもとにまとめた5つの成熟段階

実践を積み重ねながら知見を「共有・可視化」する

実際に組織で活用する中で、その可能性を強く感じたのが、米国Articulate社の取り組みでした。同社は、製品開発の現場にアクセシビリティを根付かせるため、成熟度モデルと優先順位付けのフレームワークを組み合わせて、チーム横断での対話や共通言語の整備に取り組んでいました。特に印象的だったのは、「今どの段階にいるのか」「どこを目指すのか」といったことを、あいまいにせず明確に言語化していた点です。

このように、成熟度モデルは「実践の積み重ねを、いかに組織の知見として共有・可視化していくか」という問いに対する、一つの有効なアプローチだと感じています。

日本では、まだ多くの組織が5つの成熟段階の「Initial(場当たり的)」「Repeatable(手段が目的化している)」といった初期段階にとどまっている印象があります。だからこそ、アクセシビリティを「続けられるしくみ」として捉え直す視点が、今後ますます求められていくと思います。

まとめ

- アクセシビリティを一過性の施策にせず、組織全体で育てていく視点をもつ

- 成熟度モデルは、実践を可視化し、組織で共有・継続するための指針になる

視点3:「ともにデザインする」関係性をつくる

アクセシビリティに取り組む際、「誰かのために整備する」という構図に陥ってしまうことがあります。そこには、無意識のうちに「支援する側」と「支援される側」という上下の関係性が生まれてしまうように感じます。

特に日本では、言葉にせずに相手の気持ちを察することが重視されてきた文化的背景もあり、「わかっている人」が「わかってもらう人」を思いやって動く構図が定着しやすいのかもしれません。

結果として、自らの視点で声を上げる機会が減り、「支援する側」が一方的に何を整備するかを決めてしまう関係が固定化してしまうのではないでしょうか。

例えば、ユーザー理解のためのインタビューやフィールドリサーチの場で、「どんなサポートがあると助かりますか?」「難しいと感じることは何ですか?」といった問いかけをしてしまうことがあります。もちろんこれらは相手のためを思っての言葉ですが、前提を決めつけた質問になってしまえば、視点の偏りが生まれるリスクもあります。

「支援する」を手放して、ともに考える時間をもつ

この問いに向き合う中で、関わり方を見つめ直すきっかけとなったのが、2023年に参加したインクルーシブデザインネットワークが主催する「インクルーシブデザインアイデアソン」でした。

アイデアソンでは、初日に視覚・聴覚・四肢に障害のある方々がリードユーザーとして加わり、各チームで街に出てフィールドワークを行いました。私は、「大勢の中で会話がしたい」という想いをもつ聴覚に障害のある美大生とチームを組み、食事や街歩きを通して、日常のコミュニケーション場面をともに体験しました。

特に印象的だった気付きは、1対1では問題なく会話できても、5〜6人の雑談になると会話に入りづらく、我慢してしまう場面があるということでした。

この気付きを起点に、私たちは「会話とは何か?」をテーマにディスカッションを重ねました。「どんなときに会話が楽しくなるか」「どんな要素で会話は成り立っているのか」などを、立場の違いを超えてフラットに語り合い、プロダクトのアイデアへとつなげていきました。

当初は、リードユーザーに話を聞き、それをもとにアイデアを考える構図がどこか前提として存在していたように思います。しかし、その学生が「自分も一緒にアイデアのディスカッションやプロトタイプづくりに参加したい」と言ってくれたことをきっかけに、自然と関わり方が変わっていきました。ともに考え、ともに手を動かす「チームの一員」としての対話が、ごく自然に始まっていったのです。

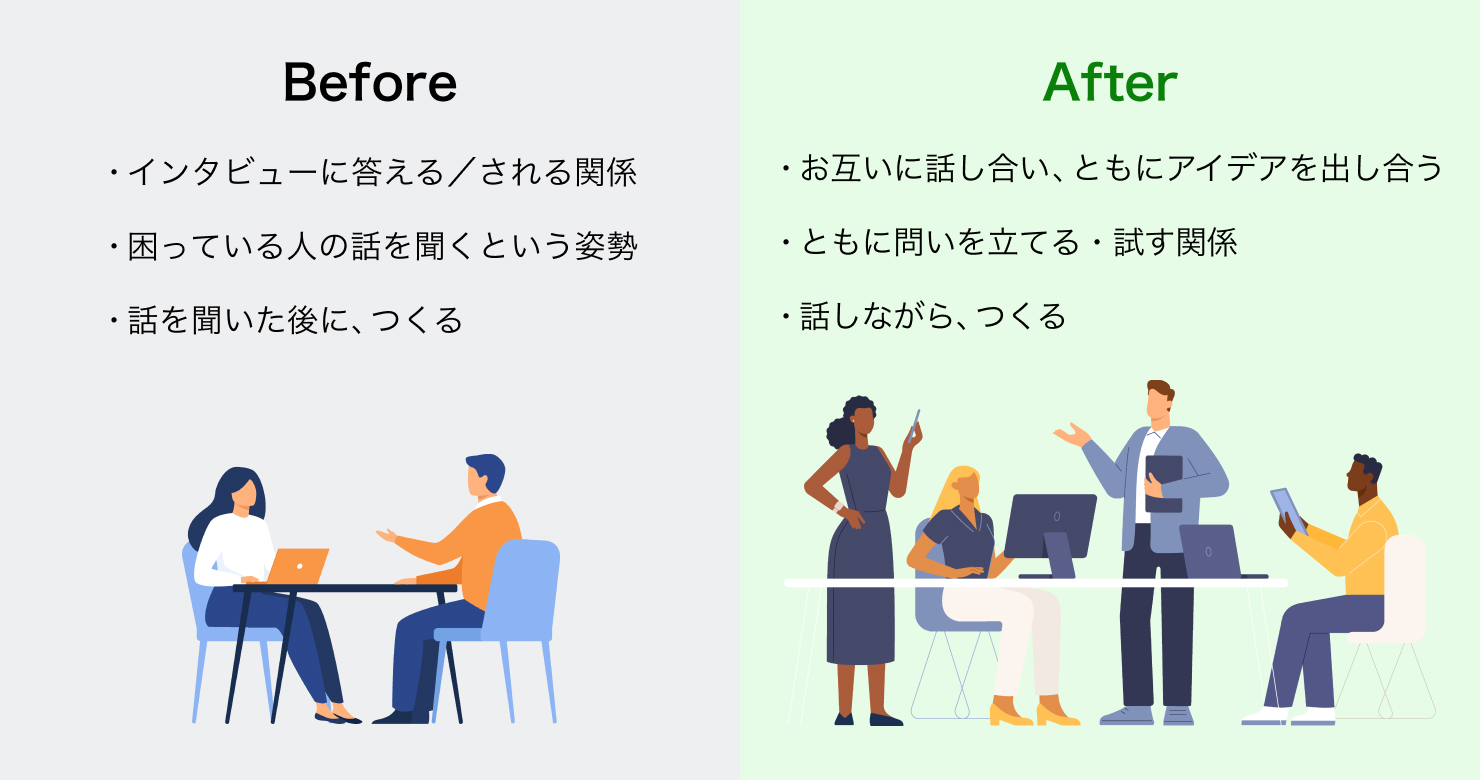

「支援する/される」から、「ともに考え、ともに手を動かす」関係へ──関わり方の変化を整理した図

この経験を通して、あらためて実感したのは、「支援する/される」といった固定的な関係性ではなく、それぞれが考えを言葉にし、互いの視点に気付きながら、ともに状況をつくり変えていく──そんな関わり方の重要性でした。

“できる”を基準にしないためのデザイン態度

デザインに関わる中で、私自身が深く考えさせられたトピックの一つに、「エイブリズム(Ableism)」というものがあります。

エイブリズムとは、障害のない人を「標準的」とし、それ以外を「劣っている」「例外」と見なす無意識の偏りや価値観のことを指します。私たちは日常の中で、“できることが当然”“障害は克服すべきもの”といった前提に無自覚なまま、「支援する/される」という上下の関係性を再生産してしまってはいないでしょうか。

盲ろうの弁護士ハーベン・ギルマ氏は、自身の著書で、「目が見えないということは、単に視覚が欠けていることに過ぎない。それなのに世間は、障害があるということを不条理なまでに拡大解釈する」と述べています※4。さらに著書には、「安全のため」を理由に行動を制限された数々の経験や、そうした偏見に静かに異を唱えながら前に進む彼女の姿が描かれています。

※4 ハーベン・ギルマ(著)、斎藤愛、マギー・ケント・ウォン(訳)(2021)『ハーベン ハーバード大学法科大学院初の盲ろう女子学生の物語』明石書店;原書:Haben Girma (2019) Haben: The Deafblind Woman Who Conquered Harvard Law, Twelve.

アクセシビリティの本質は、「何を整えるか」だけでなく、「どう関わるか」にもあります。一方的に「理解するべき対象」として相手を捉えるのではなく、「ともに状況をつくり替える仲間」として関わること。その姿勢が、次の実践につながる大切な視点になると私は考えています。

まとめ

- アクセシビリティは「支援する/される」ではなく「ともに考え、つくる」関係へ

- 当事者の声と可能性を引き出すには、フラットな共創の場づくりが欠かせない

さいごに

アクセシビリティというテーマは、ともすれば「技術的にどう対応するか」「基準に適合しているか」といった観点に集約されがちです。しかし実際には、それは出発点の一つに過ぎません。

「何を・誰と・どうつくっていくのか」という考えに立ち返ること、そして本記事で紹介した「3つの視点」で自らの取り組みを捉え直すこと。この姿勢をもって取り組み続けることが、やがて技術や制度を超えて、サービスやプロダクトが社会とどのように関わるかという本質的な問いへの答えにつながっていくはずです。

- テーマ :