企業がカスタマーエクスペリエンス向上に注力すべき理由

- デザイン経営

- サービスデザイン

※本コラムは、2014年12月1日発売の宣伝会議1月号への寄稿原稿のオリジナルです。

データで示されるCX向上の必要性

近年、企業にとって、カスタマーエクスペリエンス(以下CX)をどう扱うかという議論は、サービスクオリティをどう上げるか、顧客満足度をどう高めるかというものから、ブランドや事業そのものをどうデザインするかという、より大きな課題へとシフトしています。

米国における調査では、顧客の89%が不満足なCXが原因で他のブランドに乗り換えている、と回答しています(より)。つまり、CXのクオリティというのは、個々の商品やサービスだけの一時的な成果にとどまらず、継続的なブランド構築に対する重大なリスクとして慎重に取り扱うべき課題となってきているのです。

実際に、Oracleのカスタマー・エクスペリエンスに関する調査の報告書「Global Insights Succeeding in the Customer Experience Era」のなかで取り上げられている世界各国の企業経営幹部へのアンケートでも、有益で一貫した、ブランドにふさわしいCXを提供できないために生じる損失が年間売上の20%におよぶと推定しています。また、93%の経営幹部が、CXの改善は今後2年間の最優先課題上位3つのうちの1つであると答えています。

このように企業のCXへの対応は、世界的に見ても注力しなければならない課題として緊迫感が増しているのが、データからも見てとれます。

CX向上に有効なサービスデザイン

では、有効なCXを構築するにはどうすればよいのでしょうか。

その答えのひとつは、自社の既存の商品やサービスを基準に最適なCXを考えるのではなく、CXを基点として商品やサービスそのもの、ひいては組織構造自体をダイナミックに最適化させていくという視点の転換です。

そのようなCX基点でのアプローチとして有効なのが「サービスデザイン」です。

サービスデザインの「サービス」とは、飲食業などの「サービス業」だけではなく、製造業も含んだあらゆる事業活動を指しており、サービスデザインは、「モノ」ではなく「コト」を優先的な判断基準とする考え方である「サービス・ドミナント・ロジック」(※)がもとになっています。

これは、顧客に提供されるものは全てが「サービス=コト」であり、「モノ」はその構成要素のひとつにすぎないという考え方です。

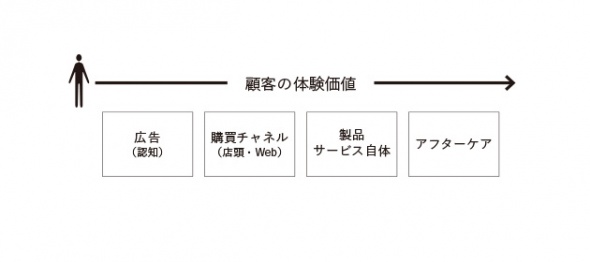

CXの本質は、顧客が感じる価値にもとづいた「コト」を企業が提供できているかということ、そして、その「コト」が顧客行動の中の複数の接点(タッチポイント)、チャネルにおいて、一貫したものとしてデザインされ、実際に顧客に届けるための企業内オペレーションや組織設計にまで踏み込んで最適化が図られているかということに尽きます。(図1)

図1:顧客の体験価値は一貫性を伴ったものとして扱う必要があり、チャネルを横断した視点をもつことが肝要

サービスデザインがCX向上に有効なのは、「コト」を中心として事業全体を再構築するためのアプローチが明確に示されており、顧客にとって価値ある「コト」とは何か、それを一貫して提供できる方法は何か、双方を同時に検討できる点です。

※「サービス・ドミナント・ロジック」について詳しくは以下を参照してください。

ラボコラム|UXの本質について

具体的なプロセス

例えば、カスタマージャーニーマップについて考えてみましょう。カスタマージャーニーマップとは、サービスと顧客行動との関係性を可視化するツールです。タッチポイントはどこか、そこに内在している顧客感情や期待価値、文脈性(そのサービスを使用するにあたってのシチュエーション、時間的要因や、物理環境、人間関係など)は何かなど、全てを俎上にあげて最適なCXを議論するために用いられます。

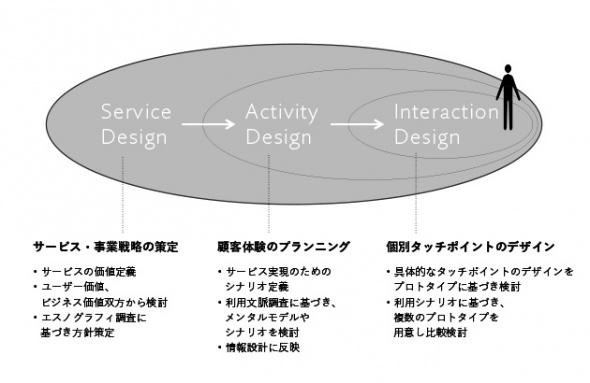

各タッチポイントにおける価値ある「コト」=「体験価値」がカスタマージャーニーマップにより明示されたら、それを具現化するために顧客が実際に触れられる(Tangibleな)接点としてのインターフェース(製品自体の性能なども含む)を検討します(図2:Interaction Design)。あるいは、そもそも顧客にとっての「体験価値」が何であるかが不明瞭な場合には、エスノグラフィ調査などを行い、顧客の観察を通じた「体験価値」の抽出、明示化を行い、それに基づき、既存製品・サービスの改良やビジネスモデル自体を再検討することもあります(図2:Service Design)。

コンセントでは図2のように「Service Design」「Activity Design」「Interaction Design」という3ステップのフレームワークを用いて問題の切り分けを行い、課題解決を図っています。

図2:構造化シナリオ手法をベースにコンセントで開発し実践しているサービスデザインのフレームワーク

このようにサービスデザインのプロセスでは、全体を通して一貫したブランディングを実現するため、どのタッチポイントにCXを阻害する要因があるのか、ブランド棄損の可能性があるのか、費用を投下すべきタッチポイントはどこか、どのタッチポイントに不可避な問題が存在していて、そのリカバリーをどこですべきかなど、カスタマージャーニーマップなどのツールを用いて顧客行動を中心とした検討を行い、企業が総合的に行うべきタスクを明らかにします。

コミュニケーション環境の変化

また、顧客と企業のタッチポイントを考える上で、近年とりわけ重要になってきているのが、ソーシャルネットワークなどのコミュニケーション環境の変化です。

顧客にとって体験価値を満たすCXを提供できた場合には、ソーシャルネットワークによってポジティブなレビューとしてシェアされ、新たな顧客を獲得できるでしょう。しかし、顧客の期待に満たないCXの場合には「炎上」を引き起こし、深刻なブランド棄損につながってしまうことも考えられます。

一方では、サービスに対する顧客のレビューが企業に対する評価、フィードバックとして機能し、それがさらに他の顧客の共感を集め、「ここはもっとこうした方がよい」といったポジティブな意見が集団的にどんどん集まるケースも見受けられます。

ソーシャルネットワーク登場以前では、企業は商品やサービスそのものの品質を上げ、プロモーション活動と合わせてブランド価値を「積み上げていく」という視点で考えていればよかったのですが、現在では、企業側がコントロールできないソーシャル・ネットワークでの顧客行動も含めて、マネジメントを行う必要性が高くなってきているのです。

そのマネジメントをする際に必要なことは、顧客とともにサービスを「創っていく」という視座をもち、顧客のシェアやフィードバックを、事業継続のためのKPIとして捉え、PDCAサイクルを回していくことです。幸いにも、ソーシャルネットワークの普及によって顧客の反応は可視化されますし、定量的に計測することも可能です。把握が難しい場合にはソーシャルリスニングツールを利用するのもよいでしょう。

こういった共創的な姿勢を見せる企業には、顧客の評価も多く集まり、さらなる事業拡大を目指すことも可能となります。

企業にとっては、顧客ニーズを探るためのリサーチ費用、そして結果的には開発費用までもを抑えることができ、また、新たな顧客創出のための広告費も圧縮することができます。このように企業が顧客と共創的関係を築くことは企業にとって大きなベネフィットとなります。

ソーシャルネットワークを介したこのような顧客との関係性は、もはや全ての企業にとって避けて通れないものとなっています。CXの良し悪しでビジネスの成否が大きく関わるような状況にあるのです。

私がクライアントワークでデザインしたサービスでも、明確に「どんな顧客」が共創的な立場で振る舞ってくれるかをモデル化し、彼らのために有効なCXは何かといったことを、サービス立ち上げ前の段階で明示化し、共創関係を非常に重要視して開発を進めています。

企業のCXへの対応状況

このようにCXはあらゆる点で重要視すべき存在ではありますが、企業としては課題を多く残しているのが現状です。一貫した体験価値の提供ができない組織的課題があるのです。

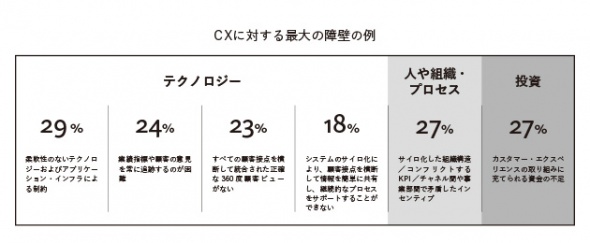

冒頭でも取り上げたのと同じ報告書(Oracleのカスタマー・エクスペリエンスに関する調査の報告書「Global Insights Succeeding in the Customer Experience Era」)のなかでも、企業内には最適なCXを提供するにあたっての障害がさまざまなレベルで存在していることが示されています(図3)。まさに、あらゆる経営資源を、体験価値にもとづいて見直す必要が出てきているのです。

図3:テクノロジー、組織構造、投資と、最適なCXのためには、組織内のあらゆる部門が同じ視点で行動を起こさなければならない。

そのためには、前述のカスタマージャーニーマップのようなツールを企業内の共通言語として機能させ、企業全体をシームレスに動かすことが必要です。企業内のバリューチェーンごと、事業ドメインごとの縦割りでのアクションではなく、顧客価値を最適化するために企業全体の意識をCX基準で統一することが求められています。

また一方で、私が所属するコンセントには、その企業の事業ドメインを、これまで異業種と捉えてきた企業(例えばAppleなど)から侵食される恐れがあるので、対策を講ずべくサービスをリデザインして欲しいとった依頼をいただくことが少なくありません。CXに対する信頼性を得た企業はそれを武器に他業種への参入が容易になります。技術やその他のリソースは後からついてくるもの。AppleやGoogleなどの買収戦略をみれば容易に想像がつくと思います。そういった危機感は現場に立つ者としてひしひしと感じています。

顧客が必要とするCX

CXをデザインする際に重要なことは、 全てのタッチポイントに一貫性をもたせること。CXをマクロな視点(経営)と、ミクロの視点(個別タッチポイントのインタラクションデザイン)の両方から精緻にデザインすること。独自性がありながらも安全性などの基本的な要素をおさえたCXであること。接する時間の長いCXであること。生活を本質的に豊かにするCXであること。感動を与えるCXであること。

顧客に信頼されるCXをデザインし、エンゲージメントを高める取り組みが早急に求められています。