ビジネスコミュニケーションの質を高める、映像活用の可能性

- サービスデザイン

- コミュニケーションデザイン

- コンテンツデザイン

- 映像/VR

こんにちは、映像プロデューサーの金井です。私は企業のサービスやブランド紹介映像、イベント用映像、YouTubeコンテンツなど、さまざまなシチュエーションで利用される映像コンテンツの制作を手掛けています。

今回は事例を交えながら、デザイン会社であるコンセントの映像制作における基本的な考え方と、それを踏まえることでより映像をビジネスの中で活用できる可能性についてお話しします。

広告や販促プロモーションにとどまらない映像の可能性

近年の消費行動は「モノ」から「コト」へと、価値基準のシフトが進みました。モノ(商品)が充足したことでモノ単体の機能性はコモディティ化し、例えばシェアリングエコノミーやサブスクリプションなど、コト(仕組み・体験)を重視したビジネスモデルも定着しています。ユーザーにサービスを長く使ってもらうための持続的な仕組みを構築したり、ユーザー体験を最良の状態にするために、コンセントはサービスデザインのアプローチを用いた支援を行っています。

サービスデザインの世界的リーダーであるイタリアのデザイン研究者、エツィオ・マンズィーニは、デザインについて著書でこのように語っています。

「デザインとは『実用的な機能(問題解決)』と『意味(意味づけ)』の両方の観点から、ものごとのあり方を批判的に検討し、どのようになってほしいかを思い描き、その実現過程に使えるシステムとツールを身近に得ることだ」

エツィオ・マンズィーニ著.日々の政治 ソーシャルイノベーションをもたらすデザイン文化,ビー・エヌ・エヌ新社,2020,p.86.

この言葉を借りると、映像は「理想像」の実現プロセスに活用できるツールになり得ると考えています。映像は、広告や販促プロモーションの場面だけでなく、戦略と実行とのハブとなり、ビジネスをより活発・潤滑にすることにも活用できる━━そのような期待を抱いています。

ここからは実際の事例をもとに、コミュニケーションを活性化し、ユーザーの体験を向上させ、ビジネスを後押しする映像活用を紹介します。

case.1|「形のないもの」を具体的に描く

コンセントが携わるプロジェクトでの映像活用で多いのが、「まだ実現していない事業やサービスを、映像を用いてプロトタイプしたい」という要望です。

例えば、事業開発初期に社会のニーズを探索している段階においては、ユーザーに「あるべき姿」を仮説として提示し、実際の反応を得て、さらに磨き込む、というサイクルが大切です。そのサイクルで、ユーザーの誰もがあるべき姿を明確にイメージでき、かつ「五感に訴えかける」「臨場感のある」具体的なアウトプットとして提供できるのが、映像の利点です。

事例|「SiFFT-TDM®(シフト・ティディエム)」コンセプト映像(NTTデータ)

NTTデータ様の「SiFFT-TDM®」は、さまざまなデータを用いて地域の交通課題を可視化し、最適な施策を導き出すことができるサービスです。コンセントがプロジェクトに参画した時点ではサービスの有用性を検討する段階だったので、本格的な普及を目指すべく、顧客となる地方自治体への営業ツールとして映像を制作しました。

この映像は、サービスの想定ユースケースをアニメーションでわかりやすく提示し、顧客に対してサービスを活用することで実現する姿を素早く直感的に伝える役割を果たしました。

case.2|生きた情報をありのままに伝える

コンセントではサービスデザインの手法を用いた事業・組織開発支援を行うプロジェクトが増えています。デザイナーは意匠の設計だけでなく、あらゆる情報の可視化も担うようになりました。

例えば、ユーザーインタビューや行動観察などのリサーチ結果や、ワークショップの成果をビジュアル化すること、カスタマージャーニーマップやストーリーボードの作成を通して立場が異なる人たちの相互理解を円滑に進めることもデザイナーの仕事です。このようなプロジェクトの中間成果物が世に出るケースは少ないですが、この段階で収集した情報を「生の声(生きた情報)」として対外的に発信することにも、実は価値があるのではないかと考えています。

情報が溢れ、生活者が常にその取捨選択を迫られる現代においては、情報発信はより「誰」が言ったかが重要視されています。つまり、企業視点からのコミュニケーションだけでは、生活者の心に刺さりづらくなっている時代ともいえます。

デザイナーが行う可視化は、個人の体験や物語に光を当てる行為でもあります。そこに「五感に訴えかける」「臨場感のある」具体的なアウトプットとして提供する映像の利点を加味できれば、つくり手と受け手、双方向の感情に働きかけ共感を促すコミュニケーションがつくれるのではないかと考えています。

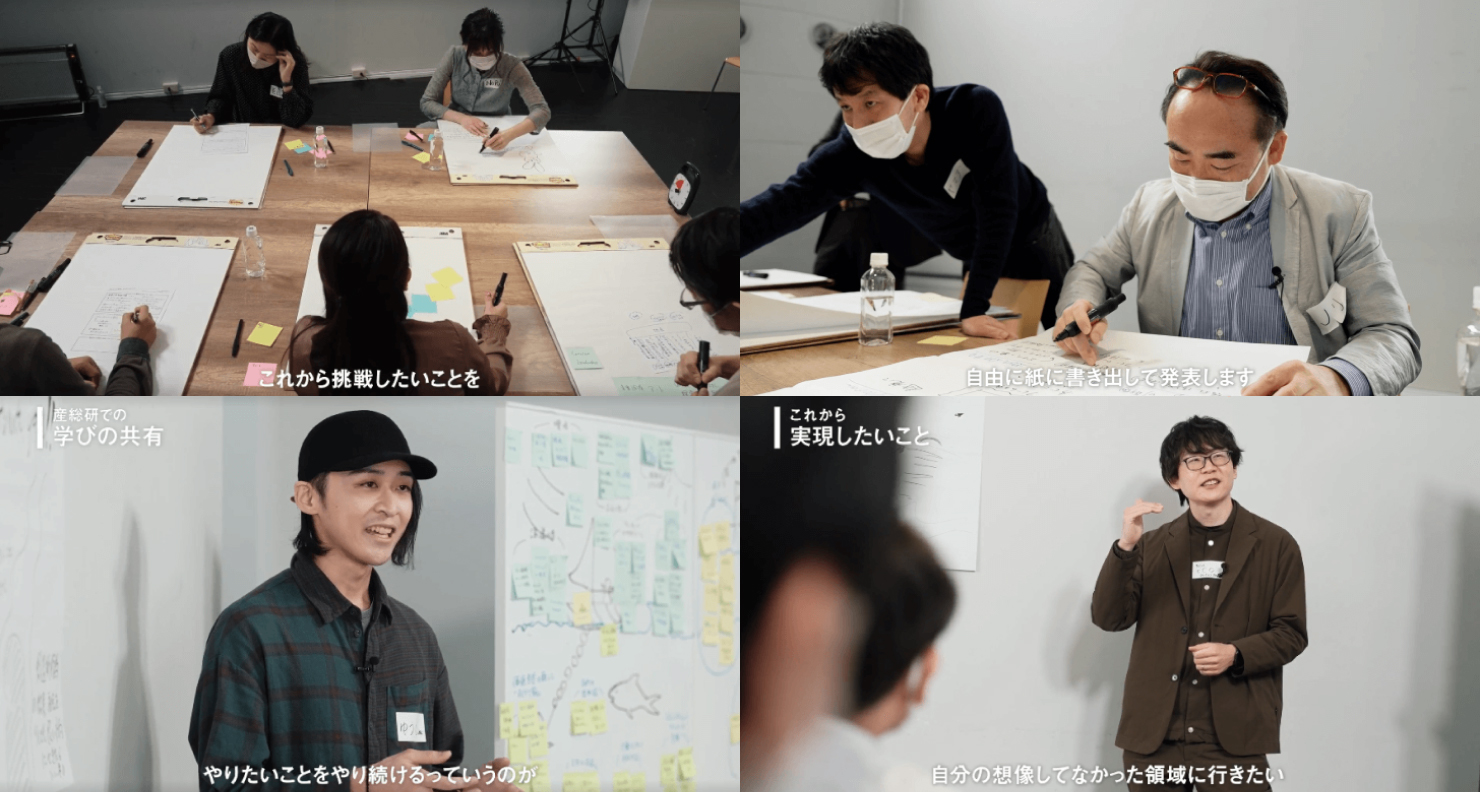

事例|「産総研デザインスクール」広報用映像(国立研究開発法人産業技術総合研究所)

産総研様が主催する教育プログラム「産総研デザインスクール」の運営支援を行っているコンセントが、運営の改善のために卒業生へのヒアリングを実施し、その様子を映像として編集しました。自分の想いや考えを人に伝えることには緊張が伴いますが、ワークショップ形式で実施したことで、各人の意見や発想が活発に発話され、プログラムについて自らの言葉で生き生きと語られる「生の声」を記録することができました。

言葉、表情、立ち居振る舞い……当事者の等身大の想いを視覚と聴覚で包括的に伝えるこの映像は、受講生獲得のための広報に活用されています。

最後に

コンセントの映像制作は、サービスデザイナー、UX/UIデザイナー、アートディレクターなどのメンバーと共創することで、ユーザーの体験を向上させたり、ビジネスを後押ししたりするツールになることを目指しています。

全ての人の体験の向上のために、映像ができることはまだまだあるはずです。これからも社会や企業のさまざまな課題に向き合い、それを解決に導ける映像表現の可能性を追求したいと考えています。

- テーマ :