SCSK、中外製薬、BIPROGYにおける 人材育成への取り組み〜セミナーレポート

- デザイン経営

- 教育・人材育成

2025年2月に、3名のゲストスピーカーをお迎えし、各社の人材育成の取り組みや考え方をご紹介いただきながら課題解決の糸口を探るセミナー「ビジネスデザインにおける人材育成の『現在地』」を開催しました。本記事ではそのレポートをお届けします。

変化が激しく予測不可能な現代、企業や組織は変革が求められています。デザイン会社であるコンセントが組織に伴走させていただく領域も、新規事業創出をはじめ、組織や業務の変革、デザイン経営など拡大し続けており、とくに近年では、あらゆる変革を推進する上でカギとなる人材育成や組織開発のご相談が増えています。私が所属するOrganization Design groupは、そうした流れを受けて立ち上がった専門チームで、デザインによる人材開発・組織開発を通して企業の価値向上を支援しています。

私はサービスデザイナーとして、研修や新規事業開発など企業の支援の他、小学校から大学まで教育現場にデザインを導入する活動をしており、幅広い方を対象にデザインを通して人の成長をどう支援するかに関心を抱いてきました。また一般大学から新卒でエディトリアルデザイナーとして入社し、15年ほどキャリアを重ねた後にサービスデザイナーに転身しており、社会の変化に合わせて専門領域を拡張させることの大変さを実感してきました。

本記事では、さまざまな組織の変革を支援する立場であり、組織の変革に伴うキャリアチェンジの経験者として、人を、組織を変化させていくための企業の活動に関する本セミナーからの気づきを共有します。

※本記事において、「人材」「人財」の表記は、4社それぞれの発表資料に揃えた表記としています。

キーノートセッション「ビジネスデザインにおける人材育成〜組織における課題と展望」

キーノートセッションでは、コンセントのデザインストラテジスト佐藤史が登壇。組織が新しいことに取り組む際に新たなスキルを獲得していく上で重要なのは、各組織や事業の特性に合わせたロールを定義し、必要なスキルや基礎知識を定め、それを社内にどう浸透させ、時代の変化に合わせてアップデートさせていくかの方針を定めることである、と始めます。

株式会社コンセント デザインストラテジスト・佐藤 史

また、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による、DX推進のための人材確保・育成の指針「デジタルスキル標準(以下、DSS)」を紹介。DXを推進する人材を類型化し、想定業務や必要なスキルセットが体系的に整理されている他、人材類型同士の協業イメージにも触れられており、各専門職が協働するとどんなことができるようになるか、具体的に想起しやすくなっている点など、参考となるポイントが語られました。

しかしこれはあくまで「一般論」。汎用性が高いということは、それぞれの組織に合わせて適切なチューニングをかける必要があることの裏返しです。佐藤は、DSSの内容をそのまま転用して使うのではなく、あくまでも今後、組織がDXを進めていく上で業務や人材要件を具体化していく際の叩き台、もしくは目線合わせのためのツールとして活用してはどうか、と提起しました。

デザインを組織に根付かせるには

キーノートセッションに続いては、ゲストスピーカーに各社における取り組みをご紹介いただきました。最初に登壇いただいたのは、出版社のグラフィックデザイナーを出自としながら幅広い領域でデザインに従事してこられた、SCSK株式会社(以下、SCSK)の山内智雄氏で、セッションタイトルは「デザイン人材の取り組み紹介」です。

SCSK株式会社 ビジネスデザイングループ統括本部 事業企画推進部 UXディレクター/クリエイティブディレクター・山内智雄氏

山内氏は「かつて、SIer(システムインテグレーター)にとってデザインは縁遠い存在であった」と語り始めます。SIerでは明確な課題を解決することが主たる提供価値であり、システムエンジニアだけで完結できるくらいまで開発工程が成熟しているため、デザインといえば「見た目」のことを指すものであり、システム開発の付随的な「装飾」という認識をされることが多かったようです。

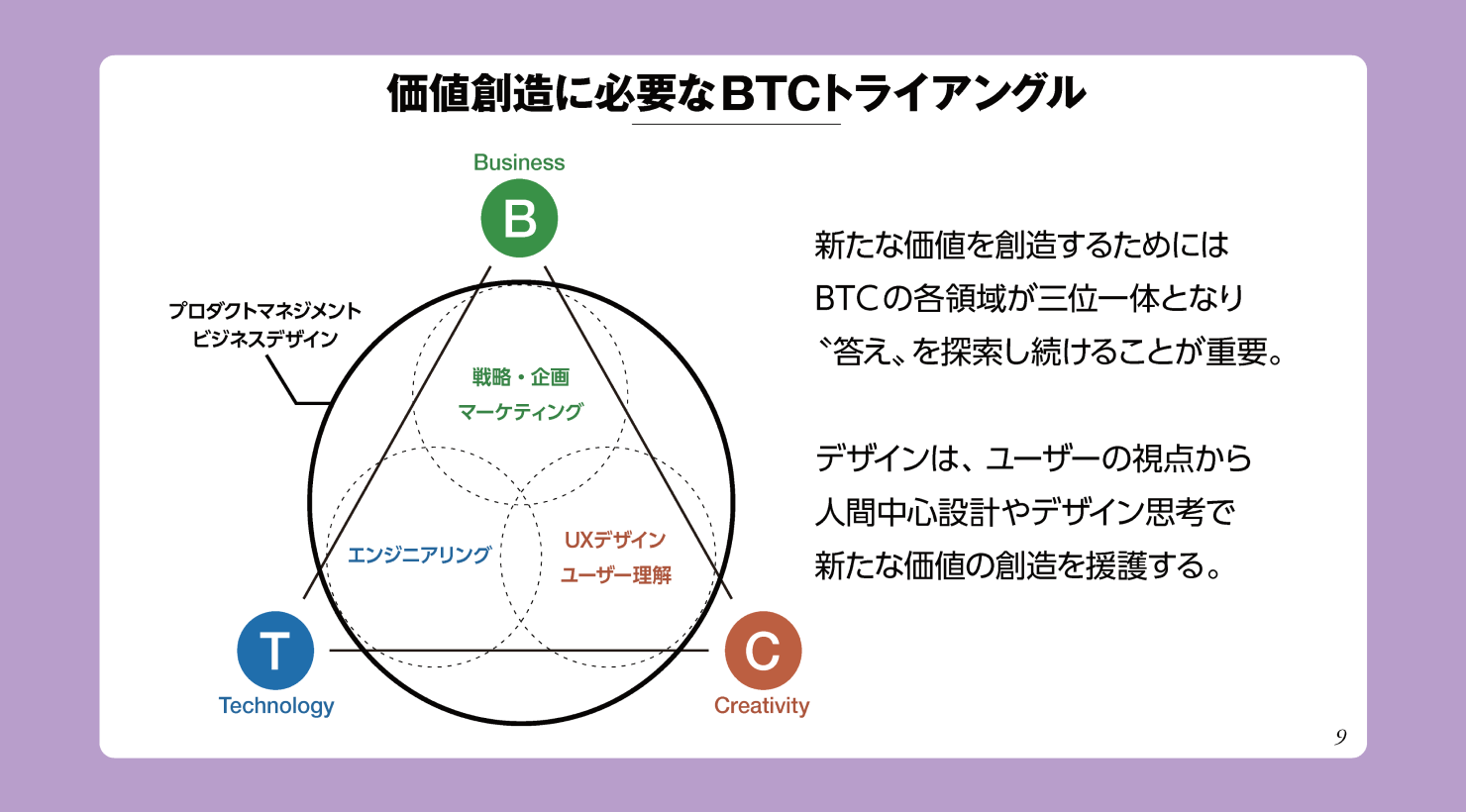

しかし不確実性の時代を迎え、お客さま自身も答えがわからない、あるいは、明確な課題が設定できないといったケースもあり、これまでお客さま課題をエンジニアリング(Technology)で解決してきたSIerにおいても、お客さまと共に課題を探索して価値を創出していかねばならなくなったといいます。こうした背景により、付随的な役割であったデザインへの認識が、戦略・企画・マーケティング(Business)と共に、UXデザインやユーザー理解(Creativity)の役割を担う重要な要素として考えられるようになったのです。

価値創造に必要なBTCトライアングル(SCSK 山内氏の発表資料より)

いわゆるBTCモデルを表すこの図には、「新たな価値を創造するためにはBTCの各領域が三位一体となり“答え”を探索し続けることが重要」と書かれています。これには、デザインが付随的な役割ではないと伝えたいだけではなく、「Business / Technology / Creativity」が有機的に結合し「答えを探し続ける」ことが重要であり、「答えはない」を前提とすべきだという思いが込められています。また、三位一体としながらも、デザインに答えを求めてくる実例も多く、あえて「援護する」という表現を用いて「デザインは、ユーザーの視点から人間中心設計やデザイン思考で新たな価値の創造を援護する」というメッセージになったといいます。

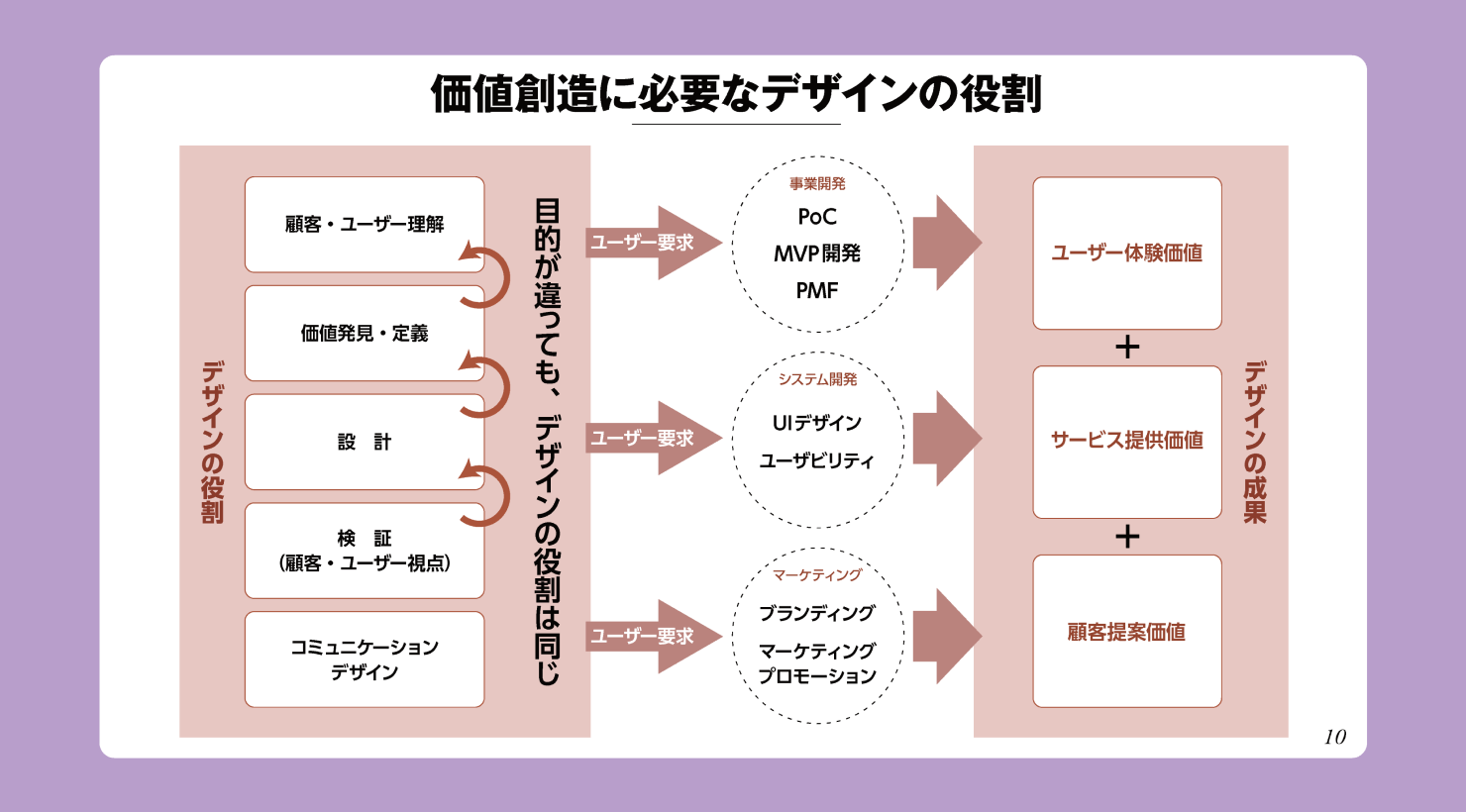

価値創造に必要なデザインの役割(SCSK 山内氏の発表資料より)。「デザイン」という行為の役割や成果がとてもわかりやすく整理されている

デザイン組織には、「PoC(Proof of Concept:概念実証)のためのプロトタイプ制作に協力してほしい」「UIデザインのレビューをお願いしたい」あるいは「ランディングページ改修のアドバイスがほしい」といった断片的な相談が多いといいます。そして、そのほとんどのケースでユーザー要求が十分に整理できておらず、本来のデザインの役割が抜け落ちたまま、目的のための解決策、つまり答えを求めてくるというのです。

この図(価値創造に必要なデザインの役割)では、DSSで定義されたデザインのスキル項目をベースに「顧客・ユーザー理解」「価値発見・定義」「設計」「検証(顧客・ユーザー視点)」「コミュニケーションデザイン」をデザインの役割としています。ユーザーの要求や体験を起点として、これらのプロセスを経なければ、価値を創造するためのデザインの成果は生まれない。それは「事業開発」や「システム開発」そして「マーケティング」においても、デザインの役割は変わらないということを示しています。

「技術ビジョン2030」の注力領域の一つとしてUXデザインが設定されたものの、職種としての定義がなかったというSCSK。そこでDSSを活用し、DSSをベースとしたデザイン人材4ロールの定義やスキル評価指針の策定を進められたそうです。

デザインに対する固定観念の払拭や、「答えがある」から「答えはわからない(探索が必要)」へのマインドセットの移行、「Business / Technology / Creativity」が協業できる風土づくりや環境の整備が必要、といった山内氏が感じていらっしゃる課題感もご共有いただきました。

社内にデザイン職種が存在しない、デザイン人材の評価や採用をどうすればいいかわからない、というのは、コンセントでもクライアントから非常によく聞かれるリアルな課題感です。また、マインドセットを変えることはスキルのインストールより難しく、根気が必要です。だからこそ、新たな取り組みを根付かせ、自走させる上でのカギとなります。SCSKの取り組みは、いろいろな組織のリアルなヒントになりそうだと感じました。

ビジネスを牽引する人財の育成

続いて、がん・バイオに強みをもつ研究開発型製薬企業である中外製薬株式会社(以下、中外製薬)で、デジタル人財育成をリードする佐山美樹氏より、同社の育成への取り組みについてご紹介いただきました。セッションタイトルは「中外製薬のデジタル人財育成」です。

中外製薬株式会社 デジタル戦略企画部デジタルリソースグループ・佐山美樹氏

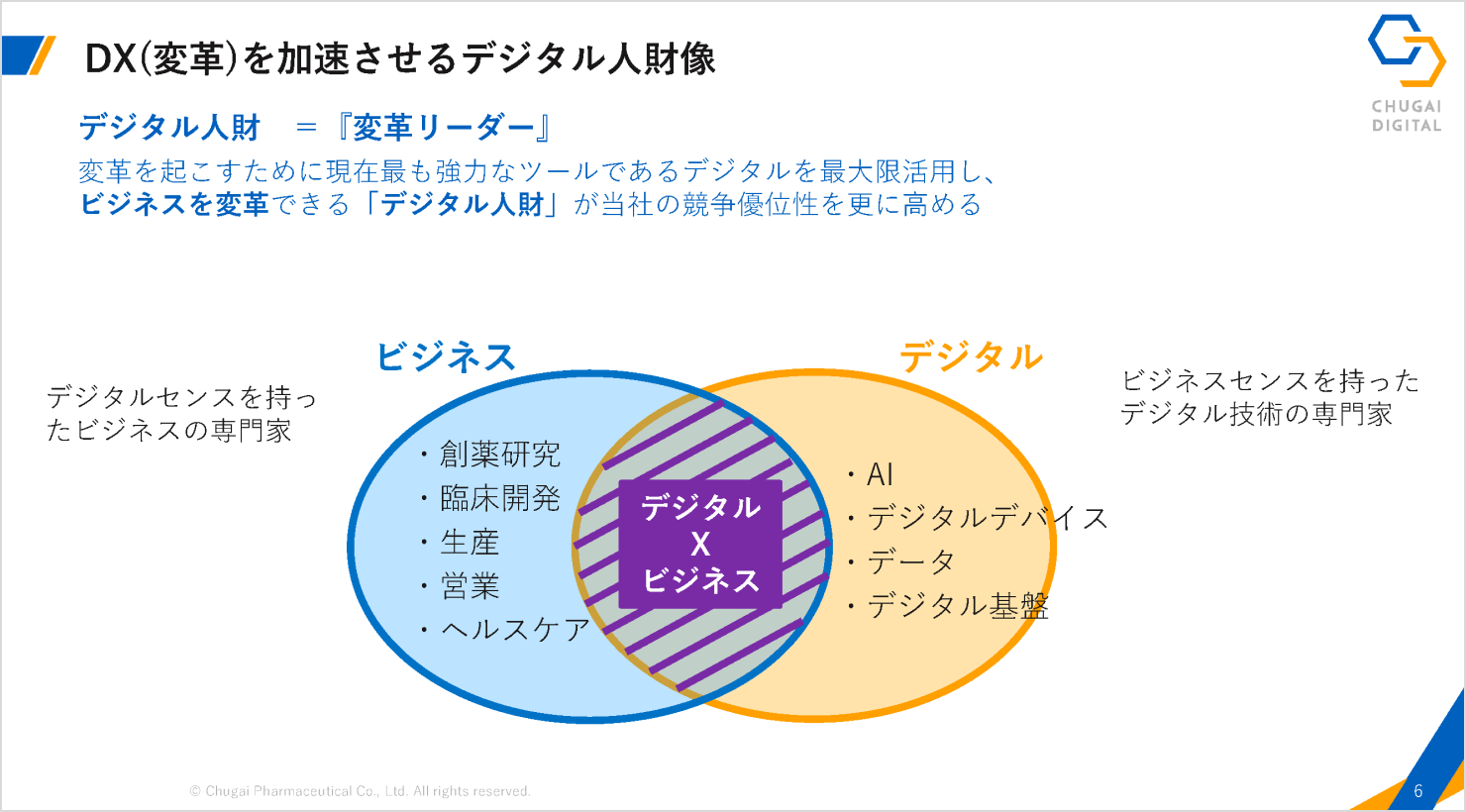

中外製薬では、2030年に向けて、「デジタル技術によってビジネスを革新し、社会を変えるヘルスケアソリューションを提供するトップイノベーターになる」というビジョンを掲げ、デジタル変革(DX)を加速させるデジタル人財を「変革リーダー」と定義し、育成を進めておられます。

DX(変革)を加速させるデジタル人財像(中外製薬 佐山氏の発表資料より)

最優先で育成を進めたのが、デジタルプロジェクトの企画、管理・推進を担うDPL(Digital Project Leader)と、データサイエンス業務を担うDS(Data Scientist)の2タイプの人財。ビジネスの専門家はデジタルの、デジタル技術の専門家はビジネスのセンスや知見をそれぞれ強化させることは、デジタルとビジネスを掛け合わせた実務を推進する上で非常に効果的だと感じました。その業務に対する知識や理解が全くない状態で、ビジネス変革を実現することは難しいからです。

デジタル人財のスキルレベルの設定では、DSSをベースにボトムとトップに独自レベルを追加し、汎用的な指標を効果的かつ効率的に自社にフィットさせていらっしゃると感じました。

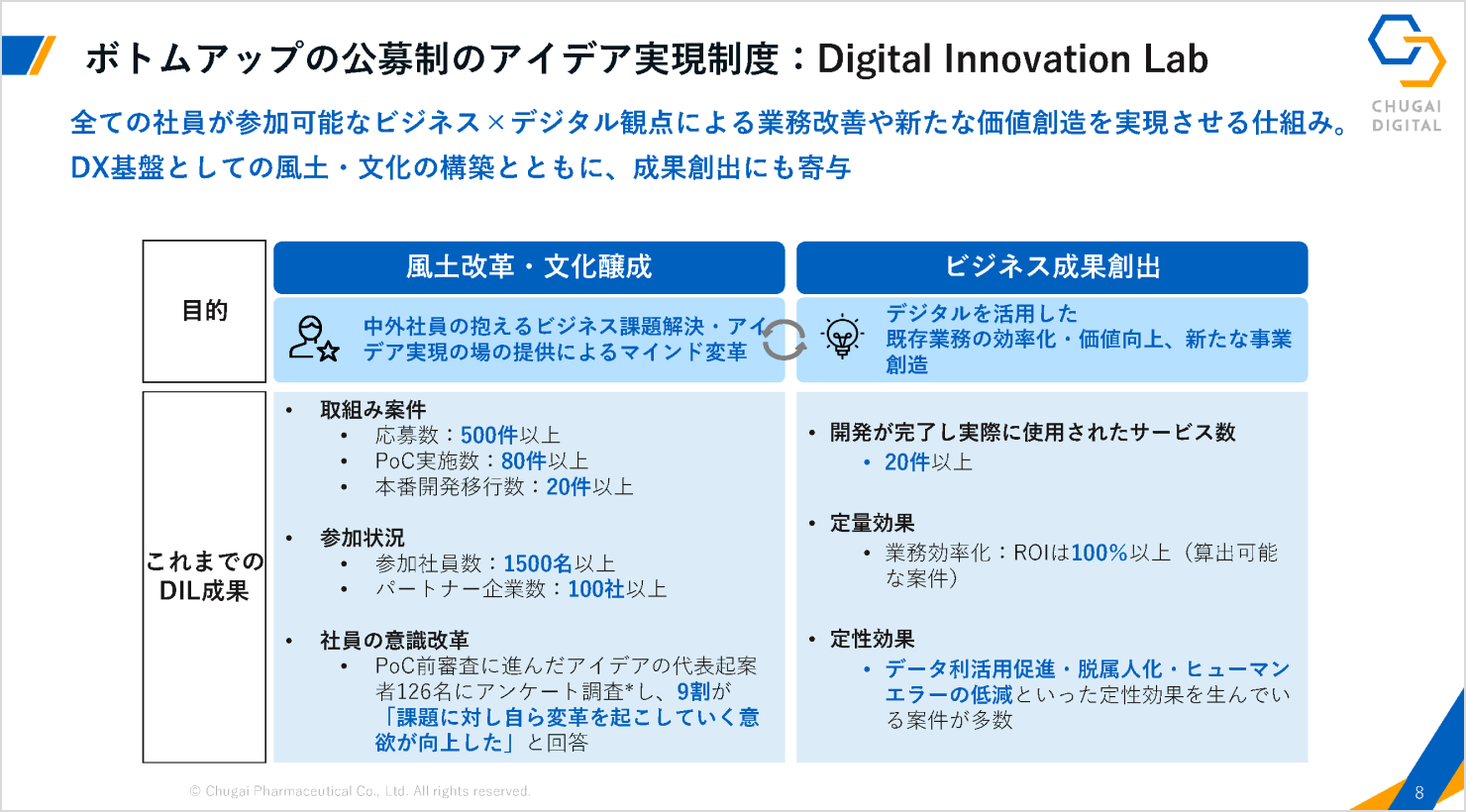

体系的な育成プログラムや、人財タイプとスキルレベルの可視化により、社員の学習サイクルや育成・採用を自律的に促進するエコシステムなどが紹介されました。中でも私が注目したのは、全社員が参加可能というボトムアップの公募制アイデア実現制度「Digital Innovation Lab」です。

ボトムアップの公募制のアイデア実現制度:Digital Innovation Lab(中外製薬 佐山氏の発表資料より)。風土改革・文化醸成と、ビジネス成果創出の両面で数多くの成果が出ていることがうかがえる

延べ1,500名以上の社員が参加し、応募数は500件以上、うち80件以上がPoCに進み、本開発に進んで実用化したサービスも20件以上と、驚異的な実績です。社内アイデア公募の成果がしっかり出ているのは、DX基盤としての文化醸成と成果創出の好循環が機能している表れだと感じました。

「個人」と「組織」、両軸の人財マネジメント

3社目の取り組み紹介としてご登壇いただいたのは、エンジニアリングをベースにデザインにキャリアを拡大していらっしゃる、BIPROGY株式会社(以下、BIPROGY)の小林誠氏です。セッションタイトルは「BIPROGYの取り組み」です。

BIPROGY株式会社 デジタルエンジニアリング本部プロダクト技術部UX推進室 室長・小林誠氏

先見性と洞察力でテクノロジーのもつ可能性を引き出し、持続可能な社会を創出することをパーパスに掲げ、得意とする「社会を動かすミッションクリティカルなシステム提供」だけでなく、「自ら社会課題を解決する新しい事業・サービスを企画・設計・開発・運用」を実践しているBIPROGY。同社では、2011年よりユーザー視点でモノ・コトづくりする専門部隊を設置し、UI/UXを活用して幅広いお客さまの課題を解決してきた実績があります。

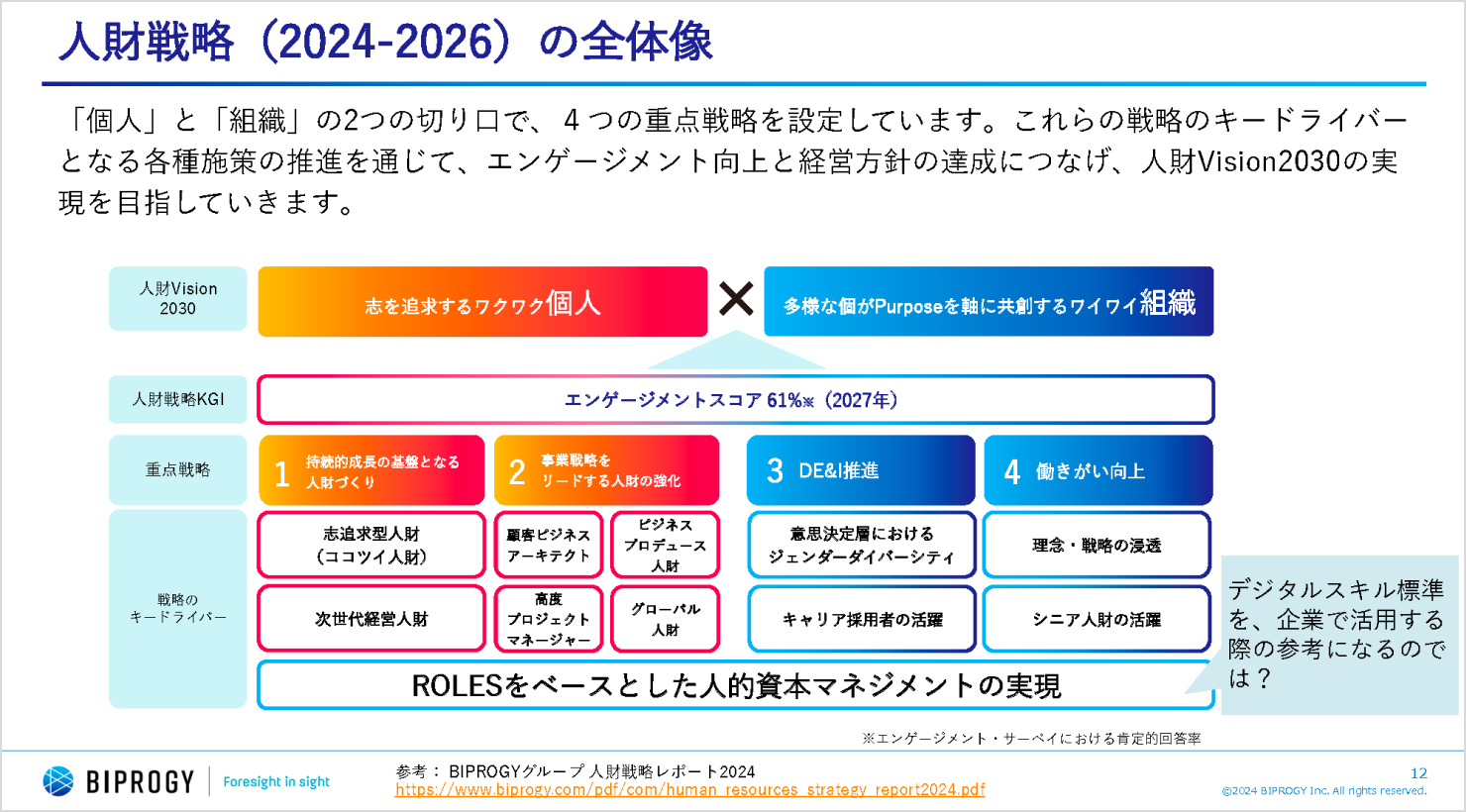

BIPROGYグループの人財戦略では、個人と組織双方の切り口で重点戦略を掲げており、人的マネジメントの土台には「ROLES」というスキル・ロール定義があります。

人財戦略(2024-2026)の全体像(BIPROGY 小林氏の発表資料より)。「ワクワク個人」「ワイワイ組織」と手触り感のある言葉選びが印象的

「ROLES」は、業務の流れをプロセスに沿って分解し、それぞれのプロセスにおける業務遂行上の役割を定義したもの。グループ全体で600タイプものROLEがあり、個々の社員が新たなキャリアプランを切り開いていく土壌となっています。2019年に施行されたROLESは、厳密には2022年に公開されたDSSに則ったものではありませんが、現代社会で汎用的に求められる知識やスキルの定義として、DSSのマインドやスタンスを参照しつつも、BIPROGYが実現したい戦略やミッションに適度な最適化が図られている印象を受けました。

600タイプは細かすぎるのではと思ったのですが、細かいがゆえに、きめ細かに個々人の資質に合わせたり、キャリアプランをイメージしやすくなる効果が出ており、企業規模や人財の幅に応じて適切な定義のボリューム感を見定めた結果なのだと感じました。

また、ROLESによるキャリアデザイン推進のために、トレーニング機会の提供だけでなく、社員がイメージしやすいようなキャリアプランの具体例の共有やコミュニティ運営などを実践していらっしゃるそうです。こうした場を継続していくことはなかなか大変ですが、「人」に寄り添っている点が効果につながっていそうだと思いました。

パネルディスカッション

これまでのセッションの間、セミナーでは「Slido」というコメントサービスを使い、オンライン/オフライン双方のご参加者からいただいていた質問をベースに、パネルディスカッションを行いました。リアルに現場で取り組んでおられるであろう方々からの鋭い質問やコメントの中から、印象的だったトピックをご紹介します。

全登壇者によるパネルディスカッションの様子

Q. 育成した人材の配属やアサインに関して何か取り組みを行っているか?

実践機会の提供やモチベートに関する課題感をベースに、それぞれの取り組みや状況を共有いただきました。

中外製薬の佐山氏にご紹介いただいたのは、兼務というかたちで他部署に配属になり、デジタル関連の経験を積んでもらうことができる「社内副業」という制度。既存の部署では学んだことを発揮する機会がない、というのはよくある話ですが、完全な異動ではなく兼務しながら実践機会を得られる仕組みは本人にとっても部署にとっても負担の少ない、良い仕組みだと思いました。

小林氏によると、BIPROGYでは、以前は特定の年次など一定の条件のメンバーを強制的にUI/UX研修に参加させるやり方をとっていたものの、せっかく学んだことを使う業務がない、という課題感が続いていたということです。そのため現在では、その研修を受けるべきメンバーを組織が指名したり、自律的に研修を選べる取り組みを行っているそう。学んでから活用先を探すのではなく、業務に近いところを学べたり、業務上の必要が生じたことを学べる仕組みにするのは、学びのモチベーション向上にも有効そうだと感じました。

SCSKの山内氏は、ご自身はデジタル人材全体を包括した戦略に関わっていないがと前置きしつつ、同社では事業本部単位で人材開発担当者がおり、その本部の中で必要な人材像を描いたり人材開発部門と連携したりする上で、ロールやスキル評価指針を可視化したものが活用されていくことになると語りました。コミュニケーションや検討の土台として、「基準」が可視化・一覧化されることの重要性をあらためて感じました。

Q. 役員や上層部の理解や協力をどのように取り付けているのか?マネジメント層の巻き込みや支援についてのTIPSや工夫している点は?

SCSKの山内氏は、企業の体制や方針は変遷するものなので、デザインの価値や必要性を変わらず発信し続けることで、できるだけ理解者をつくろうと活動してきた同社での25年だった、と振り返りました。

初期の立ち上げ時は上層部の理解があり、どちらかというとトップダウンで進められていたことは恵まれていた、というBIPROGYの小林氏は、上層部と当該メンバーとの間のマネージャー層に浸透させていくに当たり、デザイン思考の研修やお試しワークショップなどを体験してもらい、実感してもらう取り組みをしていたと共有くださいました。

中外製薬の佐山氏も、DXの取り組み自体はトップマネジメントからの号令で立ち上がり、理解がある中で始まった背景がある、と前置きした上で、「DXリーダー」について紹介。各本部において、部長クラス以上の方を「DXリーダー」として自組織のDX推進を担ってもらい、デジタルに関する定期的な意思決定会議体では、本部長やそのDXリーダーたちとデジタルに関する課題をディスカッションしたり、インプットしたりしているそう。定期的なコミュニケーションを続けることで、いざ何かしようというときに理解を得やすくなることにつながると思っている、と語りました。

紹介した以外のトピックを含め、三者(三社)三様に、各社取り組みの途上で悩みながら試行錯誤しておられる姿がうかがえる、真摯な回答が印象的でした。

また、新しいことを実践し組織に浸透させる際には、トップダウンかボトムアップか?という二択で語られがちですが、その中間であるマネジメント層をいかに巻き込み、ミドルアップダウン*1させていくかが重要だとあらためて実感しました。

*1 ミドルアップダウン:現場を率いるリーダーであるミドル層が経営トップの理解を促し、メンバーの意識と結びつけていくマネジメントの形。

おわりに

今回のセミナーには、ビジネス開発やDX推進のための人材育成に課題を感じている方、人材育成体系を整備していくミッションのある方が、DSSの活用の仕方や業種も社風もさまざまな企業の実践例を参考にしたい、という期待から多くご参加くださっていました。

取り組みをご紹介いただいた各社のお話からは、DSSという汎用的な「標準」を参照しつつも、活用の仕方や工夫はそれぞれで、ガイドラインというものとの距離感やアレンジの実践例を知ることができました。また、基準をつくり教育機会を提供して終わりではなく、それを現場の実務につないでいくための実践機会の創出や受講者が孤独にならないような工夫をしっかりしておられ、組織視点の戦略と、個々の人に寄り添う施策の両輪で展開する方法の参考になりました。

コンセントでサービスデザイナーとして活動していると、さまざまな企業や組織の「当たり前」を知り、課題に向き合います。そうした中で、より良い事業や組織の在り方を検討する上で、エンジニアリングもビジネスもクリエイティブも全てが必要であり、協力し合い、強みを生かし合うことでしかジャンプは生まれない、と感じています。

まだ存在しないものの、より良い在り方を考え、試行錯誤しながら実現させる、というデザインの考え方や価値の可能性の認知をもっと世の中に浸透させていくために、今回のセミナーのような場を提供したり発信したりしていくとともに、さまざまな組織の支援をする中で成果を出していかねばと、あらためて考える機会となりました。