変化する時代の「組織の力」を育む〜「デザイン態度」の考えと、BtoB企業におけるデザインマネジメント実践事例から学ぶ〜|セミナーレポート

- デザイン経営

- サービスデザイン

- 教育・人材育成

環境変化を乗り越えて、組織力の強化に取り組む企業が増える中、創造的かつ自律的な組織と個人のマインドセット変革を目的としたアプローチの一つとして、デザイン的な考え方や方法論が昨今注目を集めています。

そのような背景の下、「デザイン」をキーワードに、組織を変革する具体的な考え方や実践のあり方を企業の皆さんとともに考えることを狙いとして、株式会社コンセントと株式会社インフォバーンの共催で、2024年11月7日にセミナーを開催しました。

この記事では、普段、デザイン組織支援に携わる私の視点から、セミナーで語られた内容の中でも特に、創造的な組織づくりに取り組まれている企業の皆さんの参考になりそうな部分を要約して紹介させていただきます。

最初にコンセント・長谷川敦士とインフォバーン・井登友一氏から、本テーマに関する最近のキーワードとトピックスについて話題提供をした後、デザインマネジメント研究の第一人者である立命館大学の八重樫文教授から「デザイン態度」「デザインマネジメント」「デザインリーダーシップ」といった考え方を解説していただきました。そして、京都を拠点とする株式会社堀場製作所よりお迎えしたゲストスピーカーの島充子氏と大角雅幸氏のお二方から、デザインの価値を組織に浸透させるための自社の取り組みをご紹介いただき、最後にパネル・ディスカッションを通じて、組織の力を高めるためのデザイン実践・浸透のあり方に関して今後の課題や展望を語り合いました。

組織の力を高めるデザイン

オープニングリマークスとして、コンセント代表取締役社長の長谷川敦士とインフォバーン取締役副社長の井登友一氏が登壇し、今回のセミナーシリーズの初回として2024年6月に開催した「組織におけるデザイン人材育成の今とこの先」で話された内容から、今回のテーマである組織力の強化やマインドセット変革に関わりそうなトピックをいくつか紹介しました。

前回のセミナーでは、昨今のような不確実で不透明な環境下でビジネスを営むためには、論理的・合理的な思考に基づく従来型の価値観では限界があることに多くの組織が気づき始めていること、そのような背景を受けて、未知の領域に対して「まず、やってみる」という価値観の下で手を動かして試行できる人材の育成を目指す組織が増えていることが話されました。

そして、そのような素養や実践力を備えた人材は、専門職としてのデザイナーではないが、実は「デザイナー的な」マインドセットを備えた人材とも呼び得るものであり、そのようなマインドセットは「デザイン態度(Design Attitude)」という考え方で明確化・分類されています。

そして、これからのビジネスの現場では、これまで一般的だと考えられていた論理的・合理的な価値観に根ざした組織に、先に述べたような新しいマインドを定着させることが大きな課題であり、そのためにも、どうすれば組織のステークホルダーにデザインの価値を正しく理解していただけるか、そして組織の中でこの2つの異なる価値観をどのように融合すべきかを考えていくことが重要になってきます。

最後に2人から「それでは、デザイン的な態度を組織力の強化に活用するには、どのような考え方と実践が必要か?」という現時点での課題意識が提示された後、セミナーは各登壇者の発表へと進みました。

株式会社インフォバーン 取締役副社長・井登友一氏、株式会社コンセント 代表取締役社長・長谷川敦士

組織のデザイン態度とリーダーシップ

続いて、デザインマネジメント論を専門とする立命館大学の八重樫文教授から、組織が成長するための方法論として「デザインマネジメント」「デザイン態度」「デザインリーダーシップ」という考え方を、その背景や今後の実践の可能性も交えつつ解説していただきました。

立命館大学 経営学部 教授・八重樫 文氏

「デザインマネジメント」の2つの観点から考えられる必要な態度

冒頭で八重樫教授は、まず本題に入る前提として、「マネジメント」という概念自体が世の中で変化していることを述べました。マネジメントという単語にはどうしても「管理」というイメージが付き纏います。しかし、これからのマネジメントに求められることは、あるべき社会を実現するために組織をどのように導くか、そのためのリーダーシップをどうやって発揮していくか、なのです。

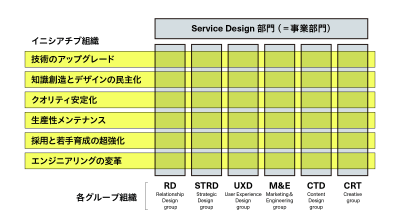

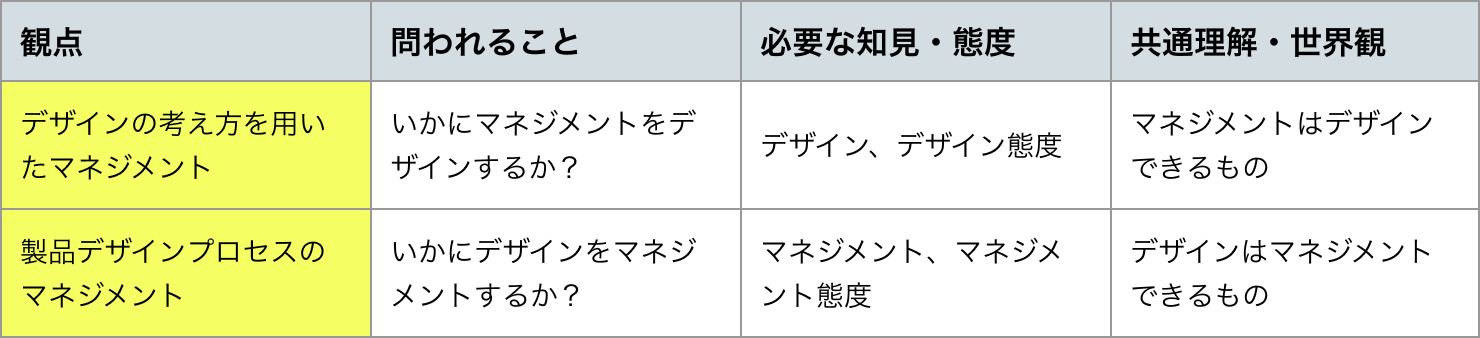

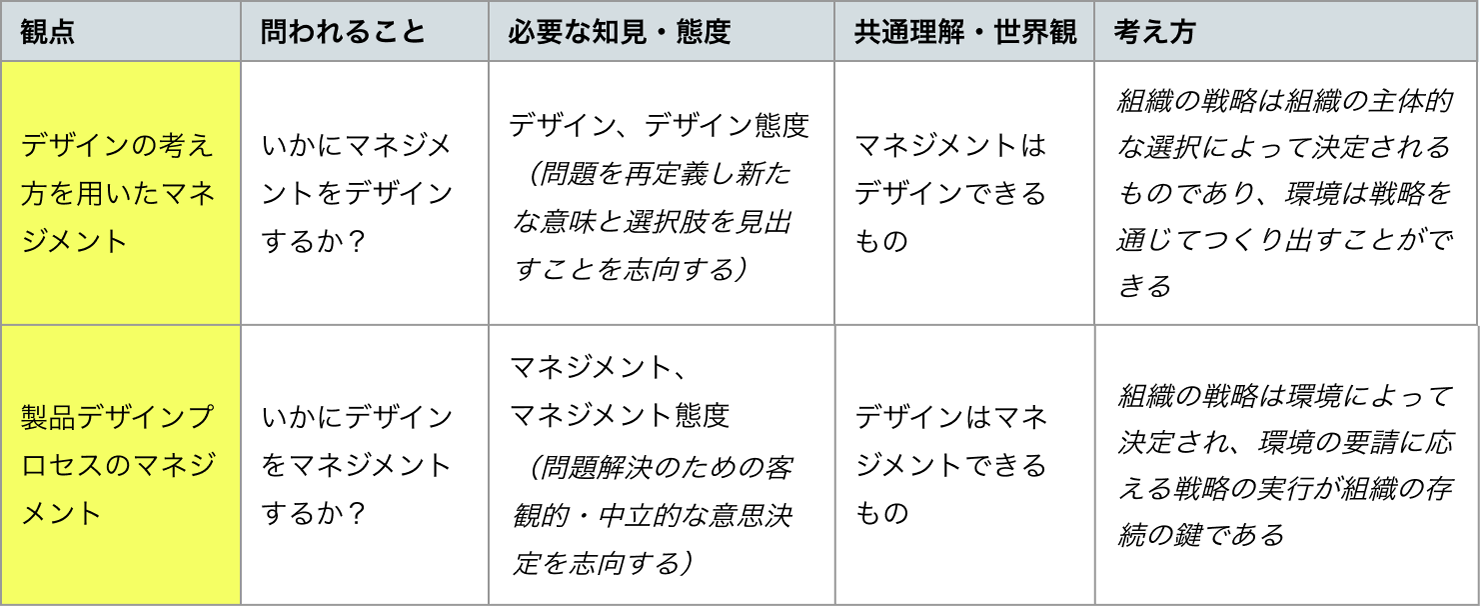

そして、自身は「デザインマネジメント」という概念を、デザインの考え方を用いたマネジメントのあり方と、製品デザインプロセスのマネジメントという2つの観点から捉えていると説明しました。前者では、「マネジメントはデザインできるもの」という共通認識に立脚したうえで「いかにマネジメントをデザインするか?」という問いのもとにデザインの知見・態度を用います。一方、後者では「デザインはマネジメントできるもの」という共通認識の中で、「いかにデザインをマネジメントするか?」という問いの下にマネジメントの知見・態度を用いることになります。

デザインマネジメントについて「デザインの考え方を用いたマネジメント」と「製品デザインプロセスのマネジメント」の2つの観点で整理(八重樫教授の発表資料を元に作成)

そして、この2つの観点は双方ともに相互作用が必要である点を強調されました。「マネジメント態度」は本来的には意思決定に必要な態度であり、問題解決のための合理的な選択を志向します。しかし、それだけでは、先行き不透明な環境の下で既存以外の新たな選択肢をつくっていくことができません。そこで、既存のフレームワークにこだわらずに問題を再定義し新たな意味を見出すことを志向する「デザイン態度」という別の態度が必要になります。ここでは、2つの態度のどちらが優れているから採用するということではなく、まず組織のなかで何を問題とするのかを正しく形成したうえで、望ましいアプローチを考えることが必要でしょう。

「マネジメント態度」と「デザイン態度」について(八重樫教授の発表資料より)

そして、この2つの態度の違いに基づき、先ほど説明したデザインマネジメントの2つの観点について考察を深めていくと、「デザイン思考」に代表されるようなデザイン実践の取り組みを組織に適用しようとしてもうまくいかなかった場合の理由についても何かが見えてくるのでは?という問いかけをされました。例えば、組織としてはデザイン思考に新たな意味や選択肢の創出を期待しているが、デザイン思考のフレームワーク自体がマネジメント態度に基づく価値観に従っているため、齟齬が生じているかもしれないというケースが考えられそうです。

デザインマネジメントについて「デザインの考え方を用いたマネジメント」と「製品デザインプロセスのマネジメント」の2つの観点で整理したものに、「必要な知見・態度」と「考え方」を補足(八重樫教授の発表資料を元に作成)

「デザイン態度」を理解する5つの分類と、発揮しやすい組織のあり方

次に、オープニングリマークスでも話題提供された「デザイン態度」について詳しい説明をいただきました。これまでの先行研究等も踏まえて日本のさまざまな組織、および組織でいろいろな職業の人の態度を調査した結果、デザイン態度、つまりデザイナー的な態度とは以下の5つのカテゴリーに分類できるそうです。

では、ここで述べられたような「デザイン態度」は組織の誰が発揮するのでしょうか?この問いは組織内の誰が主体となってデザインに取り組むべきかという論点に繋がります。

現状は、経営チームにデザイナーを参画させる「併走・伴走型」(主に大企業に多い)と、経営者自身がデザインの視点を持ち実践する「内包型」(主に小規模の企業に多い)の2つのパターンが想定されますが、いずれもデザイン実践の主体を特定の人に置く点は共通しています。

しかし、これからの組織の望ましいあり方は、カリスマ型のリーダーが掲げた理念に多数が集まって共感するようなかたちの組織ではなく、理念は誰もが持っており、リーダーシップも組織内のメンバーが相互に影響し合いながら発揮すべきであるという考え方に移行しつつあります。そして、そのような状況では、先に述べた「併走・伴走型」「内包型」に加えて、企業実践に関わるすべての人がデザイン態度を発揮する「組織一体型」というモデルの可能性を考えていくべきでは?ということを指摘いただきました。

そして、デザイン態度というものは、その人や組織に「あるか・ないか」という問題ではなく、そもそも私たち自身と私たちの仲間が基本的に皆持っているものだという前提に立つことが大事です。その上で、「自分たちの仕事ではどのような場面でデザイン態度が発揮されうるか」「そのような態度を持った人は社内に潜在的にもたくさんいるのでないか」という視点を持ち、「いかにして発揮されやすい環境をつくるか」を考えていく必要があると述べられました。

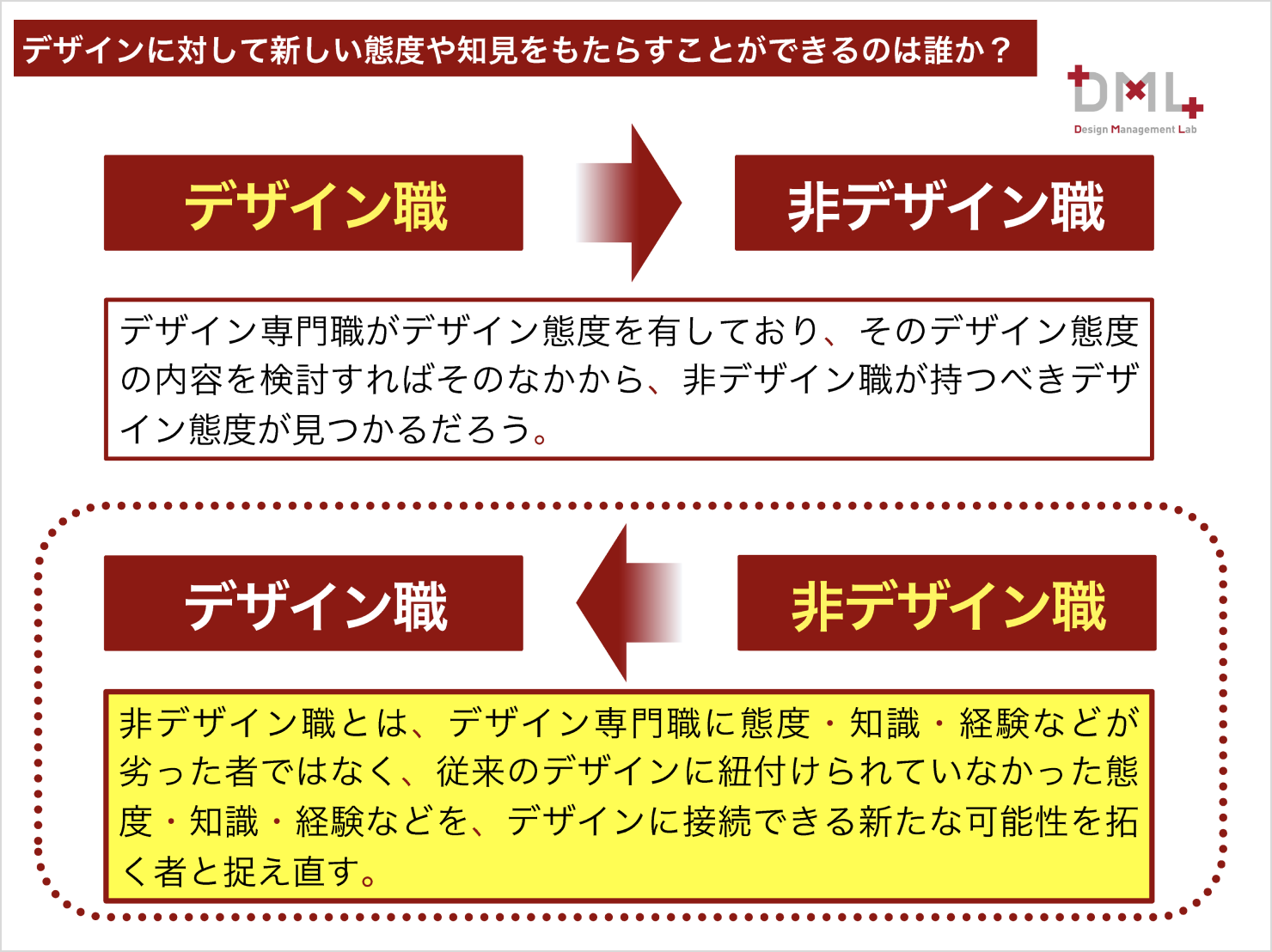

デザインに接続できる新たな可能性を拓くために

最後に、本講義のタイトルにもある「リーダーシップ」に関しても重要な提言をいただきました。自身は、これからのデザインに新しい知見や態度をもたらす人は、もはや従来のデザイン専門職ではなく、それ以外の非デザイン職の中にその可能性があるのではないかと考えている。そして、「非デザイン職」とはデザイン専門職に比して態度や知識が劣った者ではなく、従来のデザインに紐づけられていなかった領域に対しても、デザインに接続できる新たな可能性を拓く者だと捉え直すことによって、これからの「デザインリーダーシップ」というもの考えていきたいという言葉で締め括られました。

非デザイン職の捉え直し(八重樫教授の発表資料より)

なお、「デザインリーダーシップ」に関して八重樫教授はという書籍も2023年3月に刊行されました。私自身も社内でメンバー向けの勉強会の際の課題図書として推薦させていただいたりと活用しておりますので、本記事で興味を持たれた方はぜひ手に取ってみることをお勧めします。

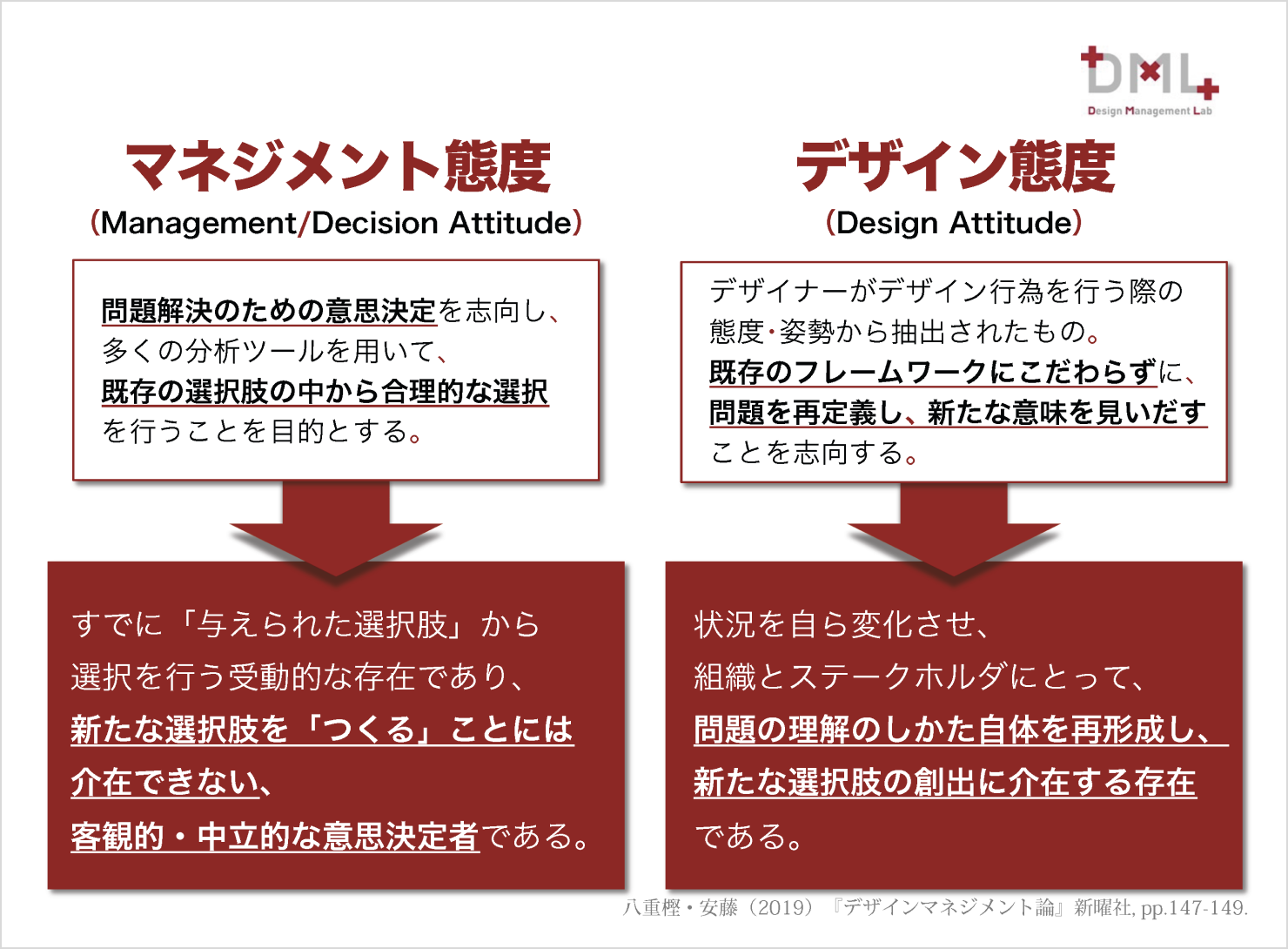

BtoB機器メーカーがデザインマネジメントに注力する理由

続いて、BtoB企業におけるデザイン実践の事例紹介として、株式会社堀場製作所の島充子氏と大角雅幸氏から自社の取り組みをご紹介いただきました。

堀場製作所は、自動車の開発や医療機関、さまざまな研究開発の現場における分析・計測機器の総合メーカーで、複数の異なる製品が同じ場所の中で使われるシチュエーションも多く、製品の提供に際して、見た目、操作性、印象など体験の統一感を保つことを意識されています。

セッションではまず、自動車開発のラボラトリーでデザイナー以外の方とも協働して製品デザインの統一活動に取り組まれている、開発本部テクノロジーイノベーションセンター先行開発部の島氏から活動内容を紹介いただきました。

デザインの統一を推進した「デザインコミッティ」の活動

株式会社堀場製作所 開発本部 テクノロジーイノベーションセンター 先行開発部 Advanced Designチーム チームリーダー・島 充子氏

島氏が入社された頃のプロダクトデザインチームでは、周囲から「自社はBtoB分野なのに製品の形状を変えただけでどれだけ商品が売れるのか?」という声もあり、設計効率・コスト効率を下げたくないと考える設計者にとっては、デザイナーはやや疎ましい存在のように思われていたそうです。

そのような中、ある製品のリニューアルの際、設計部門のリーダーから、「現場の設計者が、自分たちが設計する製品の形状(デザイン)の理由を理解した上で設計に取り組めるように、デザインの意図がわかる資料がほしい」という依頼があったことをきっかけに、設計者がシリーズ製品全般に対して、自らの判断で統一したデザインを展開し提供できるようになるためのガイドラインをつくる活動を始めました。

ガイドラインの策定にあたっては、デザイナーだけでは判断できないことも多いため、事業戦略室や設計者からなるデザインコミッティを立ち上げた上で活動を開始されたということです。活動の過程ではコミッティ以外の設計者からも「こういうケースも考慮に入れてほしい」という新たな声が上がれば、その人たちもともに考える仲間として活動に参加していただきました。

堀場製作所の製品はライフサイクルが長いため、全ての製品を新しいデザインで統一させるにはかなりの時間を要します。加えて、グループ会社が提供する製品にはデザインが異なるものも存在するため、お客様の現場に異なるデザインの製品が同時に納品されてしまうという課題が起きていました。一方、グループ各社にも、それぞれ現地での事情があるため、本社の指示であっても納得や共感を得られないと動いてもらうことはできません。

このような課題に取り組むために、海外各社のトップ層に対して、現地の経営層と設計者の皆さんにもデザインコミッティの活動に一緒に取り組んでもらえるよう依頼したそうです。そして、現地の状況を理解し、お互いの主張を伝えながら検討を積み重ねました。この取り組みによって、島氏をはじめとするデザインコミッティのメンバーは、グループ会社に対して本社に所属する自分たちが考えるクオリティを押し付けるのではなく、彼ら彼女らが考えるそれぞれのスタンダードや大切にしていることを尊重し、その発言の背景にあることは何かを理解しながらお互いのやり方の良い面を取り入れ合いつつコミュニケーションを図ることの重要さを学んだとのことです。

また、ガイドライン策定の過程では、苦慮することが多々ありました。例えば、製品色を既存色から変えるだけでコストが非常にかかってしまう場合などは、コストが高額になる理由をメンバー全員で紐解き背景を理解した上で、普段人の目に触れることの多い製品はコストを許容する反面、人があまり立ち入らないスペースに設置されている製品は既存色を許容するなどの工夫を重ねました。

デザインチームはコミッティのデザイン統一の活動の他にも、製品のコンセプトを正しく理解するために、場合によっては現場調査・ユーザーインタビューを行ったり、開発者以外の素朴な視点で気づいた疑問は開発メンバーに伝えるなど、デザイナーが開発の初期段階から良い製品づくりのための検討に参加しています。

島氏からは最後に、「堀場製作所では創業時より常に『ほんまもん』であることにこだわり続けてきた。『ほんまもん』という言葉には、人の心に触れて感動や閃きを与える・揺るぎない信頼をもたらすものであるという意味が込められている。デザイナーとそれ以外のメンバーが仲間になって、それぞれの立場でアイデアを出し合って共感しながら形にして行くデザイン工程は、『ほんまもん』の体験を提供することに繋がり、それが堀場製作所のブランドにもなっていると考えている」という言葉でご自身の担当パートの発表を締めくくりました。

国内外拠点とのブランド形成に向けた、「オフィスデザイン」の取り組み

次にディストリビューション & DX本部コーポレートコミュニケーション室の大角氏から、コミュニケーションを通じた現場主体のプロジェクト推進活動の中から、組織と拠点のブランド形成の場となるオフィスを、各拠点で働く現場のメンバーと共にデザインしていく活動について紹介していただきました。

株式会社堀場製作所 ディストリビューション & DX本部 コーポレートコミュニケーション室 Corporate Content Creationチーム チームリーダー・大角雅幸氏

堀場製作所には国内外に多くの拠点があります。そのため、オフィスデザインの推進にあたっては、現地で働く社員がワーキンググループのメンバーとして主体的に考えて行動することに重点を置いています。デザイナーは、ブランド方針の提案をはじめ、現場の声を積極的にヒアリングして、活動をファシリテーションしながら、メンバーが考えるコンセプトを具現化し支援する体制を採用しています。現場のメンバーは、今後、そのオフィスでより長く働くことになるであろう若手社員を中心に活動してもらい、管理職にはその活動がうまく進むように支援しながら見守るという役割が期待されています。

例えば、現場で働く社員の声を積極的に取り入れて共につくるというのは、営業拠点であれば外回りで不在者も多く座席を有効活用したいという悩みに対して家具やレイアウトのパターンを提案、生産拠点であれば効率的な設備の配置と見学者の動線確保の両立、ラボ・ショールームであれば製品を実際に使えるだけでなく、他の製品もアピールできるようにパネル展示や空間全体の内装から提案するなど、拠点ごとに創出されています。

現場で働く社員の課題をいくつかの解決策として見える化し提案することで、自分たちが実現したかったことが何なのか明解になり自分ごととして捉えてもらえるのです。

そうすることで、でき上がったときには、自分たちのオフィスは自分たちでつくるという意識が定着し、拠点に対してオリジナルの愛称やグッズづくりなど、拠点ごとに自分たちの特色を出す活動や、地域に密着し地域の顧客と交流する場として自分たちのオフィスを活用する動きが生まれています。また、今ではデザイナーにとっても各拠点との人脈や繋がりをつくれるため、良き財産になっているという副次的な効果も生まれているそうです。

大角氏は、「これからも社員が自分たちのオフィスに誇りを持ち、働きやすい環境を自らつくり上げていけるように、各拠点との日々のコミュニケーションを大切にしていきたい」という抱負を述べて自身の発表を締めくくりました。

お二人の発表は両方とも、デザインを組織で活用するためには、デザイナーが自分たちとは異なる専門分野の人と対話して共に活動することの重要さを伝える内容でした。デザイン人材と他部門の相互理解については私も以前、自分が書いた記事の中で課題を提起させていただきましたが、その点でも非常に参考になる事例を共有いただけて良かったと思いました。

「デザイン態度」を発揮しやすい組織づくりのために

セミナーの最後には、登壇者全員によるパネルディスカッションを行いました。

ディスカッションでは、まず長谷川が堀場製作所の事例を振り返って、「製品デザインのプロセスをマネジメントするために、設計者・グループ会社などデザイナー以外のキーパーソンをデザインコミッティに巻き込んで対話していったことは、既存のやり方を変革する過程で、デザインと他部門との対立を生じさせないためにも非常に参考になる事例だと思う。また、コミュニケーションを通じた現場主導のオフィスづくり活動に見られるような、現場の内発性を尊重したボトムアップの取り組みは、非デザイナーのデザイン態度の醸成の一例として拡張して捉え直すことができうるし、今後のデザインマネジメントのあり方の大きなヒントになるのではないか」という所感を述べました。

全登壇者によるパネルディスカッションの様子

また、会場の参加者からは堀場製作所の島氏と大角氏に向けて「非デザイナーがデザイン態度的なものを発揮しやすくなるには、どういう働きかけが必要だと思うか?」という質問がありました。それに対して島氏は「デザインはデザイナーがやるものだという認識を持たれる人は多いと思うが、アウトプットにまとめていく以前のプロセスには、デザイナー以外の人も行うことができると思う。デザイナーも非デザイナーもそれを尊重しあえたら良いと思う」、大角氏は「まず対等な関係で相手を尊重すること。そして、最初から解を提示するのではなく、複数の解決策を提示することで、自分たちがやりたいことを気づかせることも重要ではないか」とそれぞれのお考えを話されました。

パネルディスカッションの様子。左から八重樫教授、島氏、大角氏

また、八重樫教授には、デザイン態度を伸ばして発揮しやすくする環境づくりのヒントに関して、会場の参加者から質問が寄せられました。八重樫教授は「デザイン態度は自分が発揮しているだけではわからないので、誰かに認めてもらうことが大事であり、評価されることでさらにやりたくなる、という循環が必要だと思う」という趣旨の回答をされました。また、セミナーの最後には、「そのような評価指標はデザインの成果を経営に接続させるためにも各社で考えていかねばならない。そして、そのような取り組みは、自社におけるイノベーション創出のポテンシャルをステークホルダーに示して惹きつけていくための要素にもなるのでは?」というご意見もいただきました。

最後に、今回のセミナーでは、デザインを通した組織力の強化について会場の皆さまも交えながら、理論と実践、双方の視点から踏み込んだ対話がされたことは大いに意義があったのではと思います。今後もこのような実践に取り組まれるさまざまな組織が増えることを願っています。