コンセントのスキルマップ「技術マトリクス」2024年度版 人材育成を加速させる学びのしくみ

- デザイン経営

- 教育・人材育成

- コンセントカルチャー

コンセントのスキルマップ「技術マトリクス」。2021年度版から一般公開を始め、今年で4回目の紹介となりました。今回は2023年度版から更新された部分の解説と、技術マトリクスを活用した組織的な人材育成の方法についてお伝えします。

技術マトリクスはデザイン人材のスキルマップ

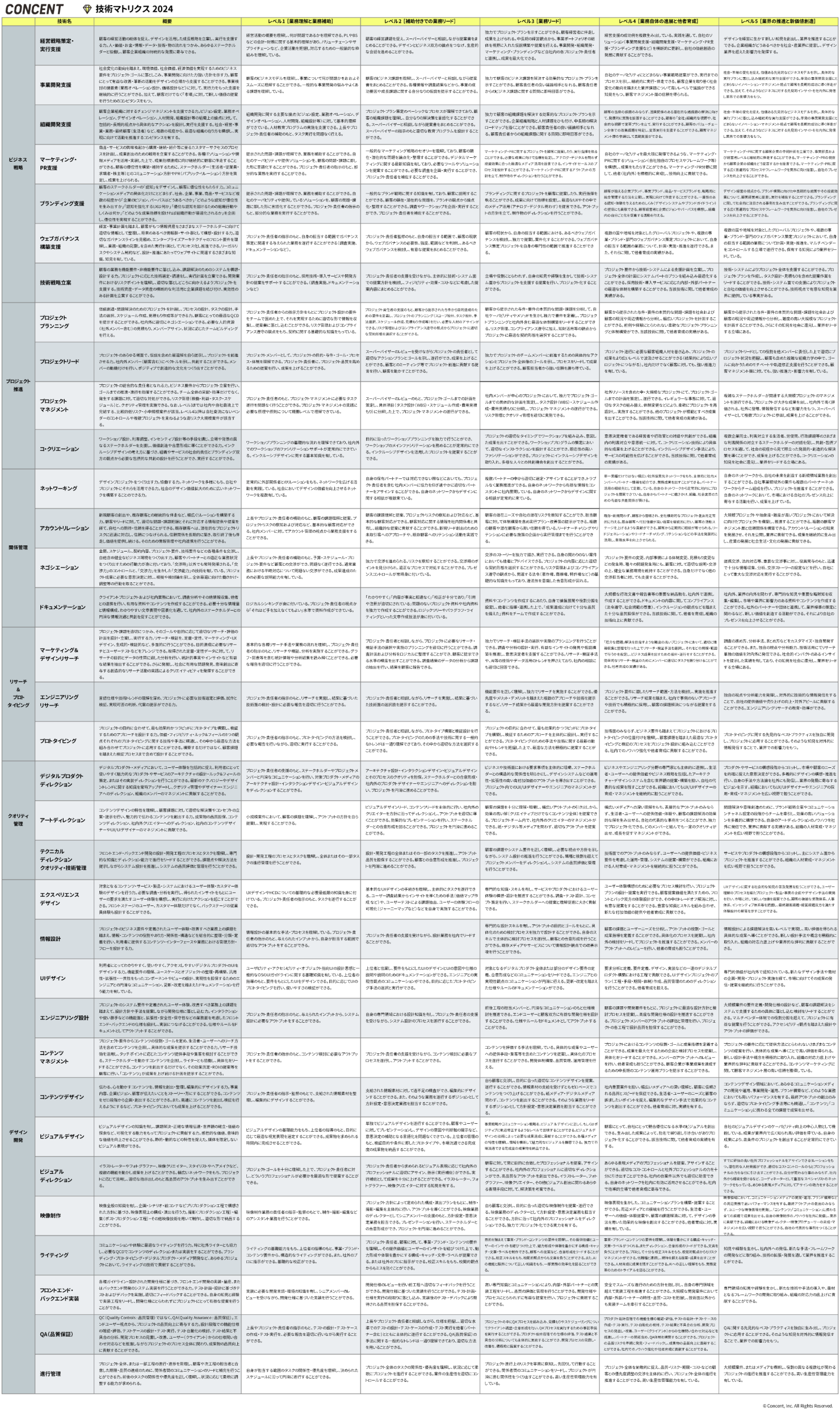

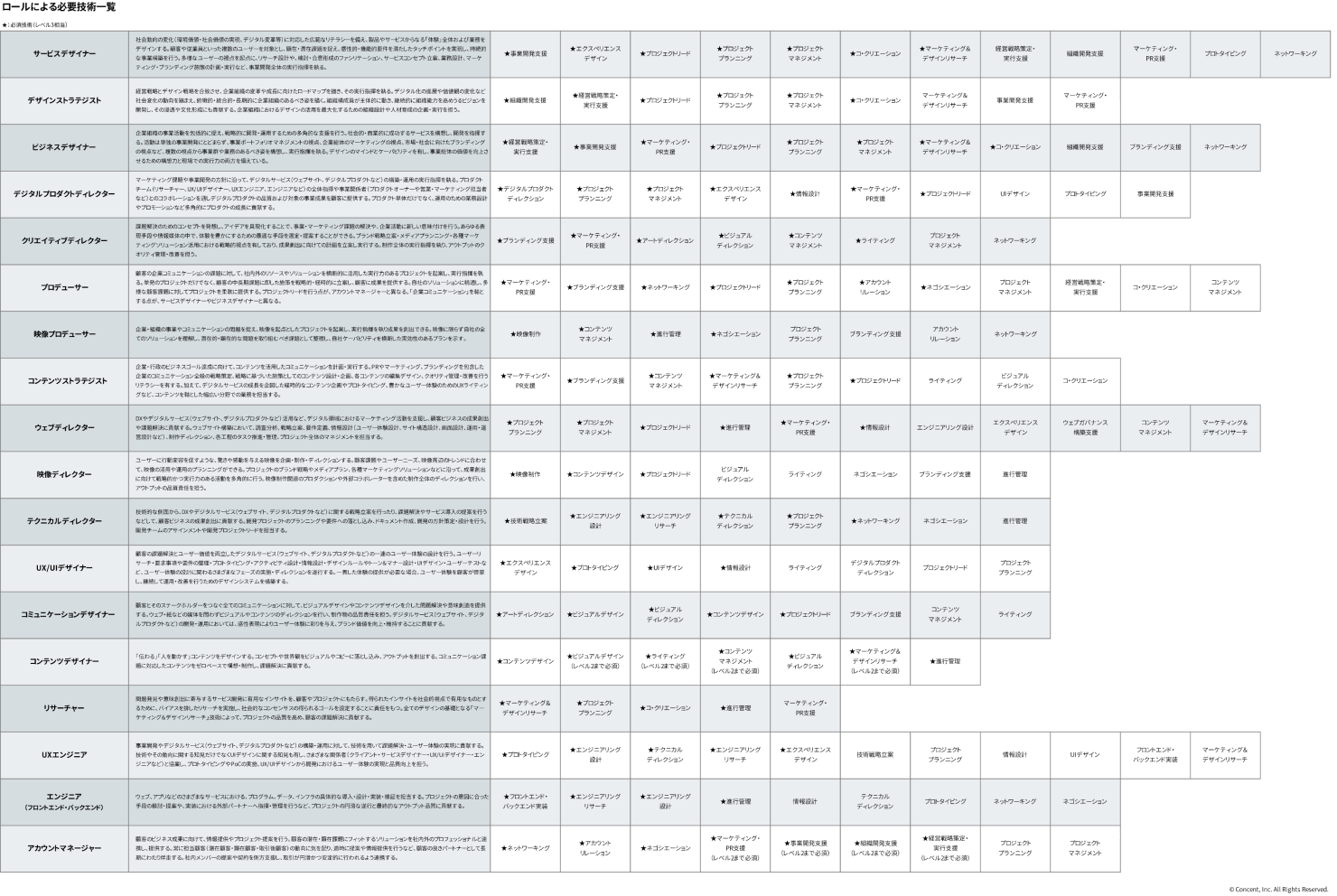

技術マトリクスはデザイン人材のスキルマップです。34の技術項目に対してそれぞれ5段階の水準を設定し、ロール(職種)ごとに必要な技術項目を定義しています。コンセントでは、主に人材育成のためのツールとして活用しています。1年ごとに内容を細かくアップデートしており、運用開始から今年で7年目。社内では「技マト」の通称で呼ばれ、すっかり日常化しているツールになっています。

以下が、最新となる「技術マトリクス2024年度版」です。PDFをダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

ここから、主な更新箇所についてお話ししていきます。

「」。

(リンクファイルの2ページ目は、前年度からの更新箇所を赤字にしたものです)

「」。

星印が付いている技術が必要技術、付いていないものが推奨技術です(リンクファイルの2ページ目は、前年度からの更新箇所を赤字にしたものです)。

人材開発を強化した「組織開発支援」技術

以前から「組織開発支援」という技術名がありましたが、その内容を刷新しました。これまではデザイン組織の成長支援や、デザイン思考を活用したDX支援といった「組織」に軸足を置いた項目として運用していました。

ただ、昨今の人的資本経営への注目の高まりを受け、企業の中でもリスキリングの一環としてデザインを身に付ける動きや、新卒研修の内容にデザイン思考を採用するといったニーズが増えてきました。加えて、企業のデザイン内製化の流れを受け、クライアント内部のデザイナーのスキルアップをコンセントメンバーが支援するような動きも求められるようになりました。

これまでは、研修プログラムの提供やOJTでのスキル移転の形で、人材育成に関する要望に応えてきました。しかしながら、クライアント内部で人材課題の重要度が増す中で、施策ベースでの提案ではなく、中長期的な時間軸を意識した戦略ベースでの提案が必要になっていきました。人材育成を戦略的に捉え組織成長につなげる「人材開発」の視点が重要になったのです。

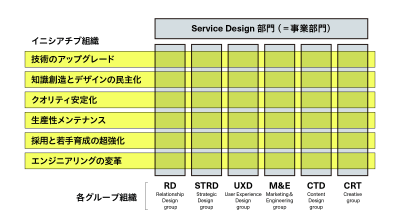

コンセント経営の視点でも、クライアントの組織や人材を支援する能力強化は重要なもの。「組織開

発支援」のスキル項目を刷新すると同時に、「Organization Design Group(組織デザイングループ)」という組織を新設し、内部でのスキル強化に努めています。

設計にフォーカスした「UIデザイン」技術

「UIデザイン」の技術が指し示す範囲を、デジタルプロダクトの方向に絞る調整をしました。

従来は、ウェブサイトなどオンスクリーンで表現・表示をつくること全般が対象となる表記になっており、育成に向けて抽象度が高過ぎる課題がありました。そこで、ここでの「UIデザイン」の技術はデジタルプロダクトの設計に軸足を置くことにし、記述を詳細化しました。オンスクリーンでの表現的なビジュアルやインタラクションに関する技術は、「ビジュアルデザイン」や「コンテンツデザイン」の技術領域で育成するように整理しました。

コンセントは、2000年代前半のウェブ発展期から活動してきたため、「UIデザイン」という言葉に対する解釈も、社員の年代によって変化が生じています。具体的にはコミュニケーションとしてのUIデザインと、人が利用する道具としてのUIデザインという違いです。ここでの整理は、UIデザインの絶対的な定義付けというよりは、育成のしやすさといった実利的な視点を重視して行ったものです。

「ウェブディレクター」ロールの発展

これまでの「ウェブディレクター」のロールは、ウェブサイト構築や運用を軸に定義していました。これを、ウェブサイトにとどまらず、デジタル領域におけるマーケティングやPR全般に広げた表記に調整しました。マーケティングやPRの戦略部分への関与が増えてきた、もしくは当然のように求められるようになってきた背景から、その内部強化を意図し更新を図りました。

一方で「ウェブディレクター」の技術範囲が広過ぎる問題は業界一般にあるものと思います。コンセントでも、2年前の2022年度版の改定において、それまで呼称していた「ディレクター」を「ウェブディレクター」に変更し、それまで必須の業務範囲としていた「コンテンツマネジメント」を切り離す調整を行いました。その結果、人材市場からの受容度が上がりキャリア採用が大幅に促進され、内部育成がしやすくなる成果も生まれました。そこから2年たった今、さらに技術領域が拡大し、同時に高難度化の様相も呈しています。育成や採用のためにも、ロールの細分化が今後の課題になるかもしれません。

技術マトリクスを活用した効果的な人材育成

ここまでは、技術マトリクスの主要な更新箇所について紹介してきました。ここからは技術マトリクスを活用した人材育成のしくみについて紹介します。

コンセントでは、2018年の運用開始から、技術マトリクスを生かした組織的な人材育成の方法を模索してきました。その中で、「どうやら、この方法はうまくいきそうだ」という勝ち筋が見えてきたので、その方法を多くの企業が活用しやすい一般化したプロセスとして解説したいと思います。

1. 強化する技術とレベルを決定する

まずは、組織的に強化すべき技術とレベルを決定します。例えば、「プロジェクトプランニング技術のレベル3のメンバーを育成する」というような目標を立てるイメージです。目標の時間軸は半年から1年がよいでしょう(コンセントは1年です)。

コンセントの場合は、全社の経営方針からブレイクダウンする形で組織の注力技術を決めます。つまりはトップダウンでの決定です。企業によっては、メンバーが希望するものを採用するようなボトムアップでの設定でも構わないでしょう。

2. 推進役を決める

組織的に強化すべき技術とレベルを決定したら、その推進役を決定します。推進役はこの取り組みの進捗管理と、育成メンバーへのチューターの役割を兼ねます。従って、推進役は強化すべき技術を身に付けていることが条件になります。加えて、その推進役だけが指導や教育をするとなると、負荷が集中してしまいますので、指導役や相談役として別で数人設けておくとよいでしょう。

3. 強化対象のメンバーを決める

続いて強化対象となるメンバーを決定します。コンセントでは、スキルアップの目標を社員個人で立てますので、その目標と合致する方向でメンバーを選定しています。メンバーの人数は、お互いのコミュニケーションが密になる3〜10人で行うと効果的です。

また、必須ではありませんが、強化メンバー同士でペアを組むのも有用です。ペア同士で進捗を確認し合ったり、課題を共有し合ったりといった行動から、育成が主体的に進む効果が生まれます。

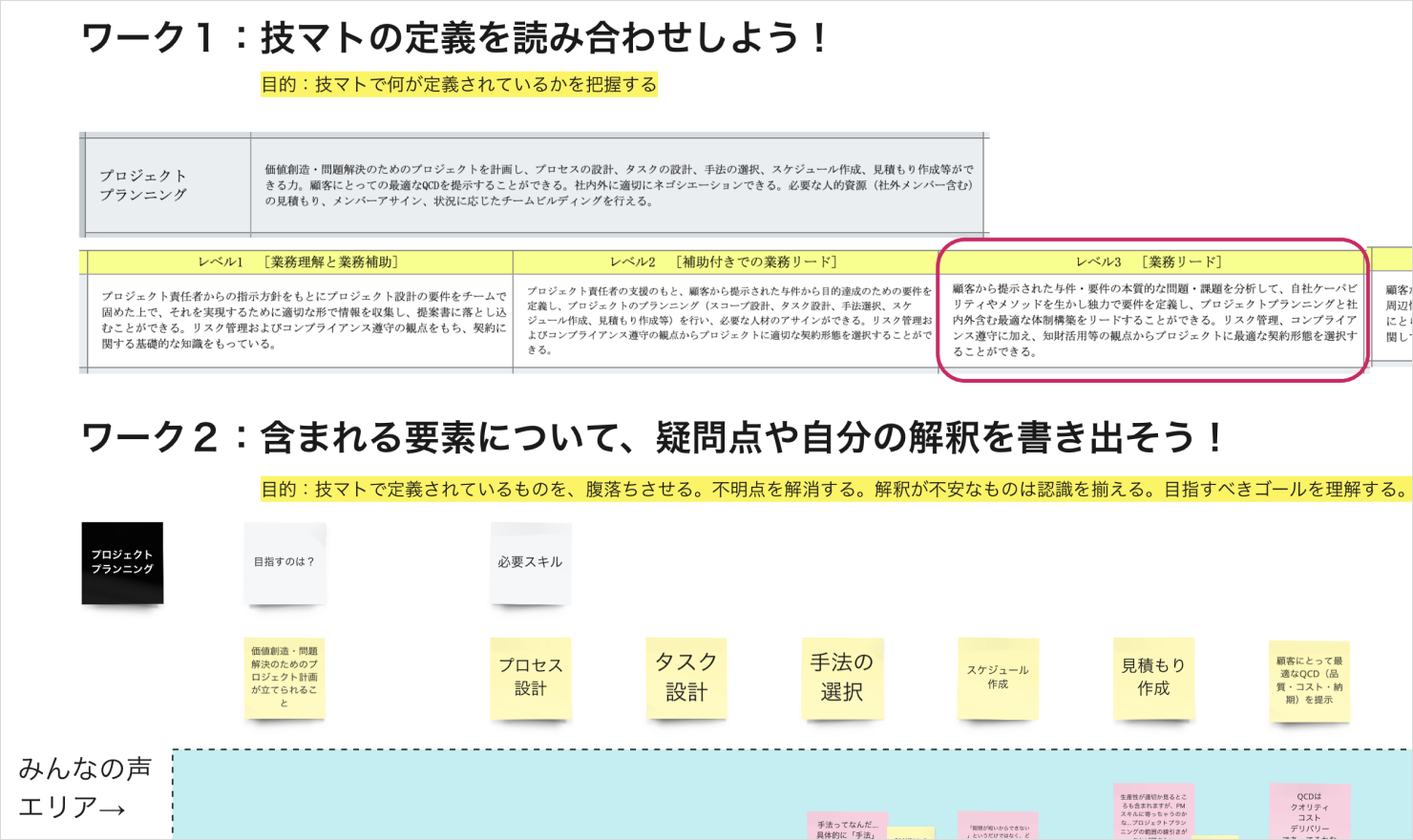

4. 技術レベルを個人の視点でかみ砕く

メンバーが決まったら、全員で集まって、技術マトリクスに書かれている該当技術の概要とレベルで定義される内容を読み合わせます。

技術マトリクスを介した人材育成の取り組みは、オンラインホワイトボードの「Miro」を活用して行った。

技術マトリクスの文章は一般化された表現ですので、人によって解釈が異なったり理解が及ばなかったりする点が出てきます。当事者で集まり議論することで、疑問の解消や目線の一致を図っていきます。これは、強化メンバーのチームビルディングとしても機能します。1年の間、技術を磨き合う仲間としての関係をつくる意味でも重要です。

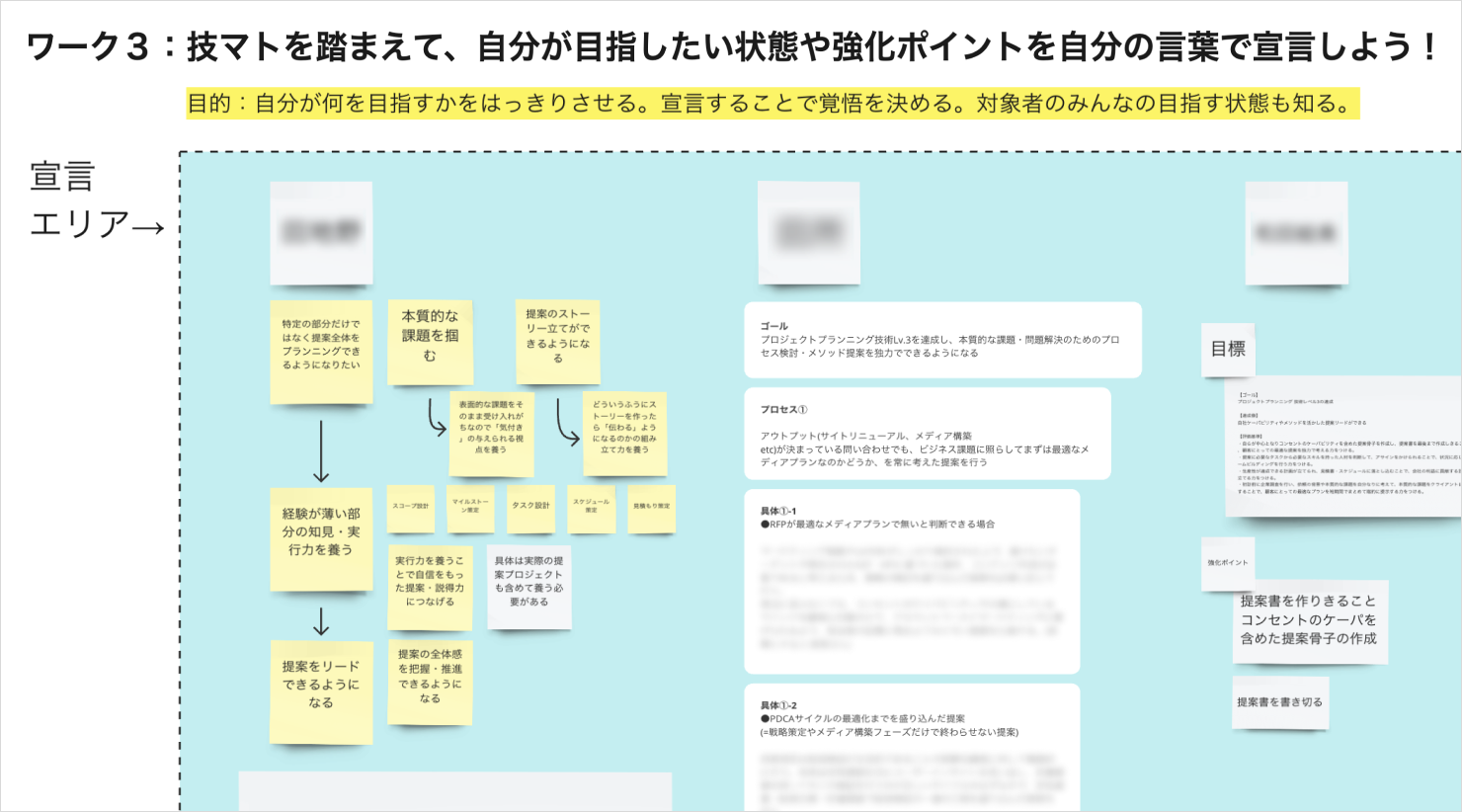

5. 自分の目指す状態を定義する

読み合わせが終わったら、自分が目指したい状態や強化ポイントをメンバー各々で言語化します。自分の言葉で表現することで、自分が何を目指すかをはっきりさせ、さらにそれを宣言することで覚悟を促します。

メンバー一人ひとりから見たら、技術マトリクスの表現は「他人が書いた言葉」でしかありません。すぐに腹落ちさせることは難しいものです。自分なりの言葉に落とし込み、その内容を認め合うプロセスを設けることで、成長への動機付けもぐっと強まります。

6. アクション設定・実行・振り返り

普段の仕事の中で、強化すべき技術を磨くための具体的なアクションを明示し、その実行と振り返りを繰り返していきます。このようなサイクルを回すことで、日々の仕事を漫然と過ごすのではなく、明確な学習意識をもって臨むことが可能になります。この動作を1年にわたって繰り返します。

コンセントでは、それぞれの活動の過程をオンラインホワイトボードに残し、メンバー全員が見られるようにしています。記録を見える化することで、他者の活動が学びになっていくのと同時に、進捗が芳しくないメンバーにとっての良い意味での緊張感をつくることができます。

7. 定期的な勉強会の開催

週1回のペースで強化メンバーが集まり、1時間の勉強会を行います。勉強会ではメンバーそれぞれの活動内容を共有し合います。自分が関与していないさまざまな種類のプロジェクトに触れることで技術への理解が立体的になっていきます。他者からの感想や深掘りするような質問を通して、自分になかった観点の気付きを得るなど、組織的な学習であるからこその効果も実感しています。

メンバーそれぞれの進捗や成果の確認だけでなく、課題図書を設定し、内容についての対話を深めるケースもあります。これは、技術マトリクスのレベル1のような基礎的な段階において必要なステップです。この段階では、実務での振り返り以上に基礎知識の吸収が不可欠だからです。理解を深めるためのワークシートを用意し、それを別のメンバーが確認するなど座学的な動きを重視する場合もあります。

書籍を通じた自学は、業務の忙しさからうまく進まないということもあるでしょう。その場合は、「自習室」と称して、週に1回1時間程度で強化メンバーの予定を押さえ、その時間の中で黙々と学習する活動を実施したチームもありました。

学び合う仲間の存在

以上が、技術マトリクスを活用した人材育成の流れです。コンセントでは、強化する技術を毎年全社で10本ほど設定しており、70人程度が強化メンバーとして研鑽に励んでいます。

活動の成果を毎年集計していますが、80%ほどのメンバーが目標を達成し、それ以外のメンバーも目標には到達しなかったものの、確かな成長が見られるという結果になっています。

デザイン人材の技術成長はプロジェクト機会に依存します。機会に恵まれるメンバーとそうでないメンバーがどうしてもできてしまう中で、総じて8割ほどが確実に成長できている結果は上々であると見ています。

リモートワークが中心になる中、このような学びのしくみがメンバー同士の交流の場になっている点も見逃せません。対面で感じ取れるような暗黙知がリモート環境で伝承されづらい状況はどこの企業にもあるものです。技術マトリクスのテキストでは描写しきれない、言語化されない知恵と工夫を、こういった学びのしくみの中で補えている点に手応えを感じています。

さまざまな企業がデザイン組織を内部にもつようになりましたが、多くの組織はまだまだ少人数で、指導を受ける先輩が社内にいない状況も普通にあります。コンセントでは、技術マトリクスを活用して企業を超えた学び合いも始めています。同じ目標をもつ仲間がいれば学びが深まる。楽しくなる。そういった装置として技術マトリクスを進化させられればと思っています。

最後に、過去に公開した技術マトリクスの記事を紹介します。技術マトリクスの基本的な概要についてより詳しく紹介しています。今回の記事を通して、興味をもっていただけたら幸いです。

- テーマ :