新たな価値を生み出すために必要な

感性の力を引き出す

コンセントのCommunication Design group(CMD)は、コミュニケーションのデザインを通じて、人の心と身体を動かすことをミッションとしているグループです。「面白いをつくる」というCMDのスローガンをメンバー一人ひとりが自然に自分ごととして捉えられるよう、グループ全員を対象にしたワークショップを企画・実施しました。

- デザイン経営支援

- トレーニング・研修

- デザイン思考組織化支援

[ プロジェクトのポイント ]

- チームの枠を超え、メンバーの個性に触れる「交流の場」づくり

- 手を動かしながら思考を深める「心の声との対話」づくり

- 他者との交流が生み出す、予想できない「偶発的な時間」づくり

プロジェクトの背景

CMDは2024年に発足したグループです。コンテンツ企画やクリエイティブ開発を得意とするメンバー総勢30名が6つのチームに分かれて所属し、コミュニケーション課題を中心としたさまざまなプロジェクトに取り組んでいます。

CMDには持ち前の視点や感性を生かして、人の心を動かすアイデアをカタチにできる多彩なメンバーがそろっています。個性を存分に発揮し、互いに刺激し合えれば、グループの存在価値をより高めていけるはず。そんな考えから、「面白いをつくる」をスローガンに活動してきました。

しかし、リモートワークが中心のため、メンバー同士で直接顔を合わせる場やチームを超えた交流の機会が少ない状況にあります。グループが大切にする価値観について共通認識をもつことや、スローガンを一人ひとりの行動にまで落とし込み、浸透させていくことに難しさを感じていました。

また、コミュニケーションデザインが求められる場面が多様化するに伴い、以前にも増して論理的思考が必要になるなど、CMDメンバーがもつべきスキルの高度化も進んでいます。プロジェクトの目的を踏まえた上で、メンバー自身が「面白い」と感じたことを素直に表現することの大切さや、思いつきや偶然から生まれる創造性を楽しむ余裕が徐々に失われているのではないか。そのような課題が浮かび上がってきました。

問題解決までのアプローチ

ビジネスの問題解決において論理的思考は欠かせません。一方で、難題を乗り越える突破口を見つけたり、新たな価値を生み出すためには直感や感性の力も必要です。論理と感性を行き来することで、大胆な発想の転換やイノベーションが生まれます。

そこでCMDでは、あらためて自分の直感とじっくり向き合い、感じたままに表現してみる場として、組織横断型のイベント「PLAY & FEELワークショップ」を企画・実施しました。

初回のテーマに選んだのは、「自分にとって『面白い』とは何か」。グループのスローガンである「面白いをつくる」を、メンバー一人ひとりが手を動かしながらカタチにしてみる。そんな体験を通じて、スローガンを自然と自分ごととして捉えてもらうことを目指しました。また、各自にとっての「面白い」を共有し合うことで、それぞれの価値観を知るきっかけや、CMDというグループの魅力を実感できる機会にしたいと考えました。

クリエイティブのポイント

「PLAY & FEELワークショップ」は、3つのワークで構成されています。参加者同士で話しやすい雰囲気をつくるため、人数は1回当たり5~8人に調整し、グループメンバー全員が参加できるように全5回に分けて開催しました。

各ワークはそれぞれ30分程度。説明や振り返りなども含めて計2時間で実施した。

ワーク1. かもしれない美術鑑賞

鳥獣戯画のあるシーンを題材に、絵の中でどんな出来事が起きているのか、自分が想像した世界を発表し合うワークです。

「他人の目を気にせず、いろいろな角度から自由に想像してOK」というイベントの空気感を感じてもらうため、「かもしれない」というタイトルで“ゆるさ”を演出。自分が感じたことを素直に表に出すことへの心理的ハードルを下げました。

個人ワークとして参加者それぞれが自由に想像した後、ファシリテーターが一人ひとりに対して「絵の中のどこから、そうかもしれないと感じましたか?」と問いかけます。絵の中の情報を根拠に、発想の源を深掘りしていくことで、漠然と思い浮かべていた心の中のイメージを鮮明に捉えられるようになります。

絵の中で起きている「かもしれない」ことを、各人が自由に想像する。安心して自分の考えを発表できるムードづくりを心がけた。

投影している画像の出典:Wikimedia Commons / Tokyo National Museum, Public Domain

他者と一緒に鑑賞することで、同じものを見ても一人ひとりの解釈が違うことを自然と実感する参加者たち。他の人の解釈を聞くことで、自分ならではの目線が浮き彫りになる効果も。

ワーク2. なんとなくアトリエ

あらかじめ用意された素材の中から気になるものを3つ選び、自分にとっての「面白いをつくるための相棒」を制作するワークです。

ワーク設計で意識したのは、頭で考えるより、まずはカタチにしてもらうこと。目指したのは、相棒をつくっているうちに自然と「面白いをつくる」について考えていた、というような感覚です。まずは手を動かし、自分の中から生まれたモノを客観的に眺めることによって、心の声と対話する。それをヒントに、また手を動かす。手と頭を行き来しながら、自分にとっての「面白い」感覚を触りにいくような体験設計を目指しました。

ポイントは、ワークの随所に「あそび」を生む仕掛けを施した点です。これからつくる作品のテーマを伝えてから素材を選んでもらうのではなく、何をつくるのか知らされない状態で選んでもらったこともあそびの一つ。使える素材に制約がある中、なんとなく手を動かし始めることで、予期しない偶発性が生まれたり、思いつきを生み出しやすくする効果を狙いました。

「自由に作品をつくってください」ではなく、使える素材の数に制約を設けることで、悩んだり迷ったりする範囲を減らして手を動かしやすくした。

平面作品ではなく、立体物をつくることにしたのもあそびの工夫。上から下から横からなど、さまざまな観察の視点をつくることで感性が刺激される。

「相棒」の解釈や向き合い方は、人によってさまざま。作者の大事にしたい感覚やありたい姿が相棒に投影されるため、価値観を知るきっかけにもなる。

ワーク3. かもしれない相棒鑑賞

最後に、それぞれがつくった相棒を参加者同士で鑑賞し合いました。

鑑賞はメンバー同士で相棒への感想を好き勝手に話し合ってもらうことから始まります。メンバーが話している最中、作者は黙って聞き、最後に作者から相棒制作に込めた思いをメンバーに披露してもらいました。

自分の作品に対し、まずは他者がどう感じるかを黙って受け止めるスタイルにしたのは、自分一人では気付けなかった視点やヒントを得てもらうためです。他者の目を通すと、つくった本人としては考えてもいなかった深読みや、意図しない受け取られ方が多々発生します。そうした他者との交流の中で生まれる偶然の発見やアイデアをもとに、自身の思考をさらに柔軟にアップデートしていく面白さを体験してもらいました。

作者にとって相棒とは一体どんな存在なのか、作品を鑑賞しながら想像を膨らませ合うメンバーたち。他者からの思いがけない受け取られ方が、作者本人の思考をさらに深めるきっかけになる。

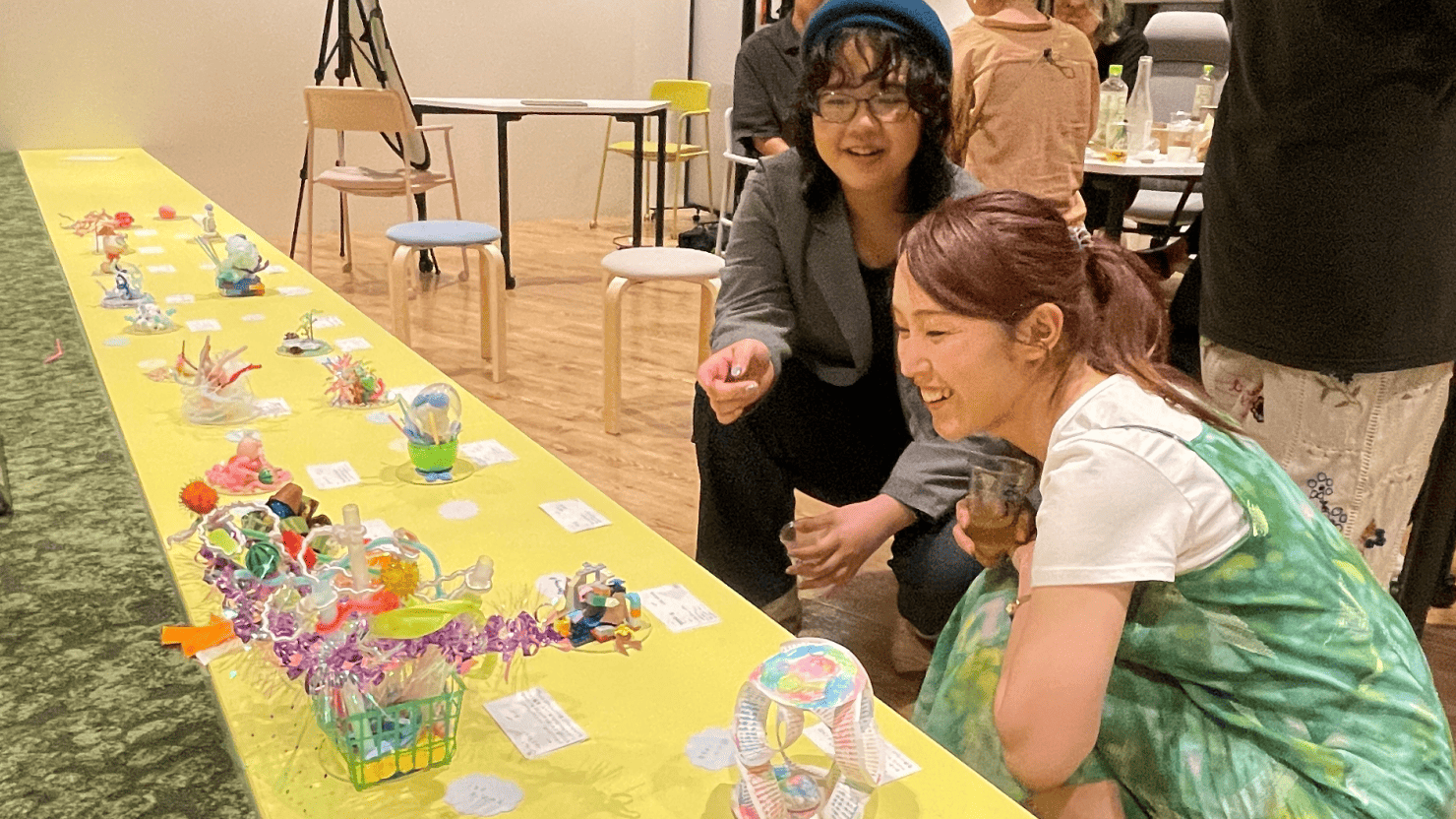

ミッションやスローガンを自分ごと化する契機に

参加者一人ひとりの感性を自由に発揮できる場づくりと、偶発性によって思考が深まるプロセスを体感することを重視した今回のワークショップ。全5回の終了後にまとめとして実施した懇親会では、メンバーがつくった作品を鑑賞し会話する中で、あらためてCMDに所属する意義やグループの一体感に気付いたという声が上がるなど、スローガンである「面白いをつくる」が、メンバー一人ひとりの実感を伴いながらグループに浸透していくきっかけになりました。

参加者の声

- 鑑賞するときは「感じる」に全集中。手を動かすときには「感じる」に「考える」が加わるという感触。他の人が何を見たのか、自分が何を見たのか、それぞれの見方をどう思ったかを味わえる時間は心地よいなと思いました!(クリエイティブディレクター)

- 普段、「正解」ばかりを求めている中で、「答えがない」ことが前提のワークショップがとても新鮮でした。(映像ディレクター)

- 思ったことを共有し合うことで、自分の解釈も変わっていく感覚が新しい!(コンテンツストラテジスト)

- 考えてからつくるではなくて、つくっているうちに何かの考えにたどりつくプロセスがすごく良い。つくることは自分と対話することだと思った。(サービスデザイナー/クリエイティブディレクター)

- 「相棒」というテーマに、みんなの個性が強く出ていて「分身」みたい。それぞれの性分、考え方などが投影されていて、会話だけでは得られない発見があった。(コンテンツストラテジスト)

- 自分では意図していなかったことを、周りの人が広げて解釈しているのは不思議な体験でした。(コンテンツデザイナー)

プロジェクトメンバー

企画・ファシリテーション:松田 彩

[ プロジェクト概要 ]

| クライアント名 | 株式会社コンセント |

|---|

お仕事のご相談やお見積もり、ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ