Science Tokyoブランドをウェブ上で実現するためのガバナンス構築

東京科学大学様(以下、Science Tokyo)は、2024年10月に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合して誕生した大学です。新大学の設立に際しては、新しいブランドを伝えるウェブサイトと管理する仕組みの構築が不可欠でした。また、大学ウェブサイトの関係者・関係組織は多岐にわたるため、大学全体の方針としてウェブガバナンスの構築に取り組みました。

- ウェブサイト・サービス

- ブランディング支援

- デジタルマーケティング支援

- デザインガバナンス構築支援

- メディア・コンテンツ開発

[ プロジェクトのポイント ]

- 「Science Tokyoブランド」の価値を伝えるためのウェブガバナンス構想

- 組織ごとに異なる独自性に対応する、グラデーションのあるウェブガバナンスの構築

- メディア情報との接点を強化し、ブランドの魅力に触れる機会をつくり出すUX戦略

- メディア情報を大学の情報資産として蓄積し、ウェブサイト群全体で活用するためのメディアプラットフォームの実現

プロジェクトの背景

統合前の両大学は数百を超えるウェブサイトを有しており、学内のさまざまな部署・組織で個別に情報発信が行われていました。それぞれにサイト運営用のガイドラインがありましたが、一部では形骸化し、内容に沿わない情報発信が行われている例も存在しました。

そのため、新たな「Science Tokyoブランド」をウェブ上で実現するには、ブランド表現やサイト管理方法を統一するウェブガバナンスの構築と、新大学がもつ情報資産を活用する土台の整備が求められました。

問題解決までのアプローチ

「Science Tokyoブランド」の価値を最大化して活用するエコシステムとしてのウェブガバナンス

Science Tokyoではウェブガバナンスを軸とした全体最適のアプローチにより、単一のウェブサイトではなく、大学全体のウェブサイト群としてブランド価値を蓄積して活用するエコシステムの構築を目指しました。

エコシステムは「サイト群全体のUX戦略」「デザインシステム」「メディアプラットフォーム」の3つの方針や機能で構成されています。

- 1.サイト群全体のUX戦略:Science Tokyoブランドの社会への価値訴求

- 2.デザインシステム:組織間でのScience Tokyoブランドの共有

- 3.メディアプラットフォーム:各組織で獲得したブランド価値の蓄積・活用

一貫性と自由度を両立する大学サイトのウェブガバナンスを目指す

Science Tokyoブランドを齟齬なく伝えていくため、ウェブガバナンスの検討は、ウェブサイト群全体を構造化して全体最適するアプローチで行いました。一方で、大学には多様な組織が存在しており、それぞれの意思や意図をもった情報発信をしたいというニーズにも応える必要があります。

本プロジェクトでは、大学本部による情報発信に向けたウェブサイト構築を優先しましたが、中長期的には大学が保有する全てのサイトに適用するためのウェブガバナンス方針が必要でした。

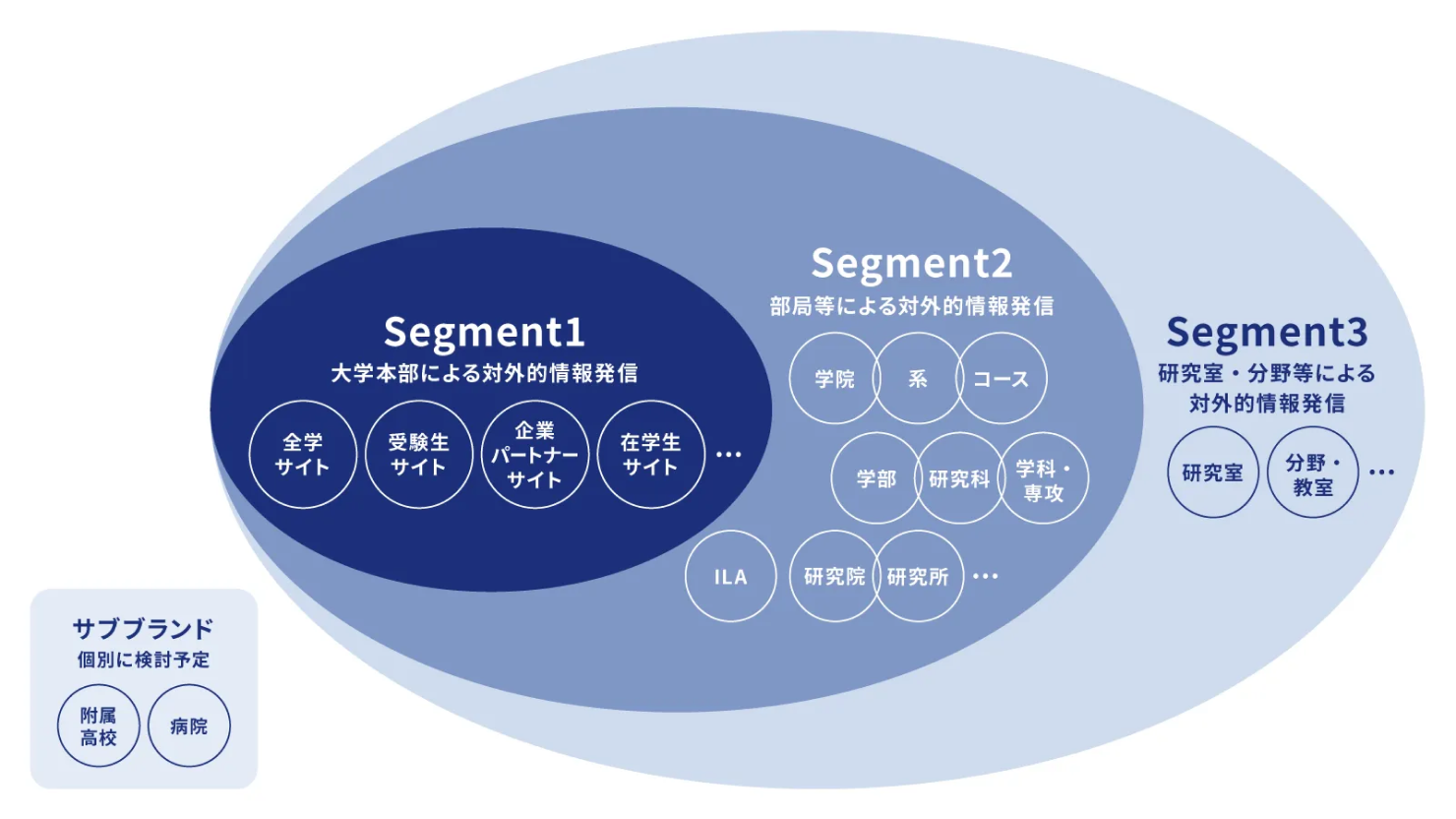

そこで、独自性が重視される組織が運営主体となるサイトに対しては発信の自由度を高めるなど、組織をセグメントで分けて、グラデーションをつけたウェブガバナンス適用方針を検討しました。

大学の各組織をSegment1、2、3、サブブランドに分けて、ウェブガバナンスの適用基準を定義した。

ウェブサイトを横断してブランドの魅力に触れられるユーザー体験

Science Tokyoのウェブサイト全体のUX戦略として、ブランドを伝える中心的なコンテンツであるメディア情報(ストーリーなどの読み物、ニュース、イベント、お知らせ、プレスリリース)とのより多くの接点をつくり出すことを目指しています。

メディア情報

時間の経過とともに追加される「フロー情報」という位置付けの、ブランドを伝える中心的なコンテンツです。SNSや口コミにより社会に流通し、Science Tokyoの魅力を認知・共感してもらうことを目的としています。メディア情報を次の通り大別します。

- ストーリー(読み物)

- ニュース

- イベント

- お知らせ

- プレスリリース

ファクト情報

Science Tokyoの正しい理解につなげる「ストック情報」と位置付けるコンテンツです。ウェブサイトを訪れる利用者が能動的に探索してScience Tokyoへの理解を深め、情報ニーズを充足させることを目的としています。以下に例示するコンテンツが該当します。

- 教育理念

- 研究の強み

- 大学組織

- キャンパス情報

- 申し込み・手続き方法

- 入試制度

より引用

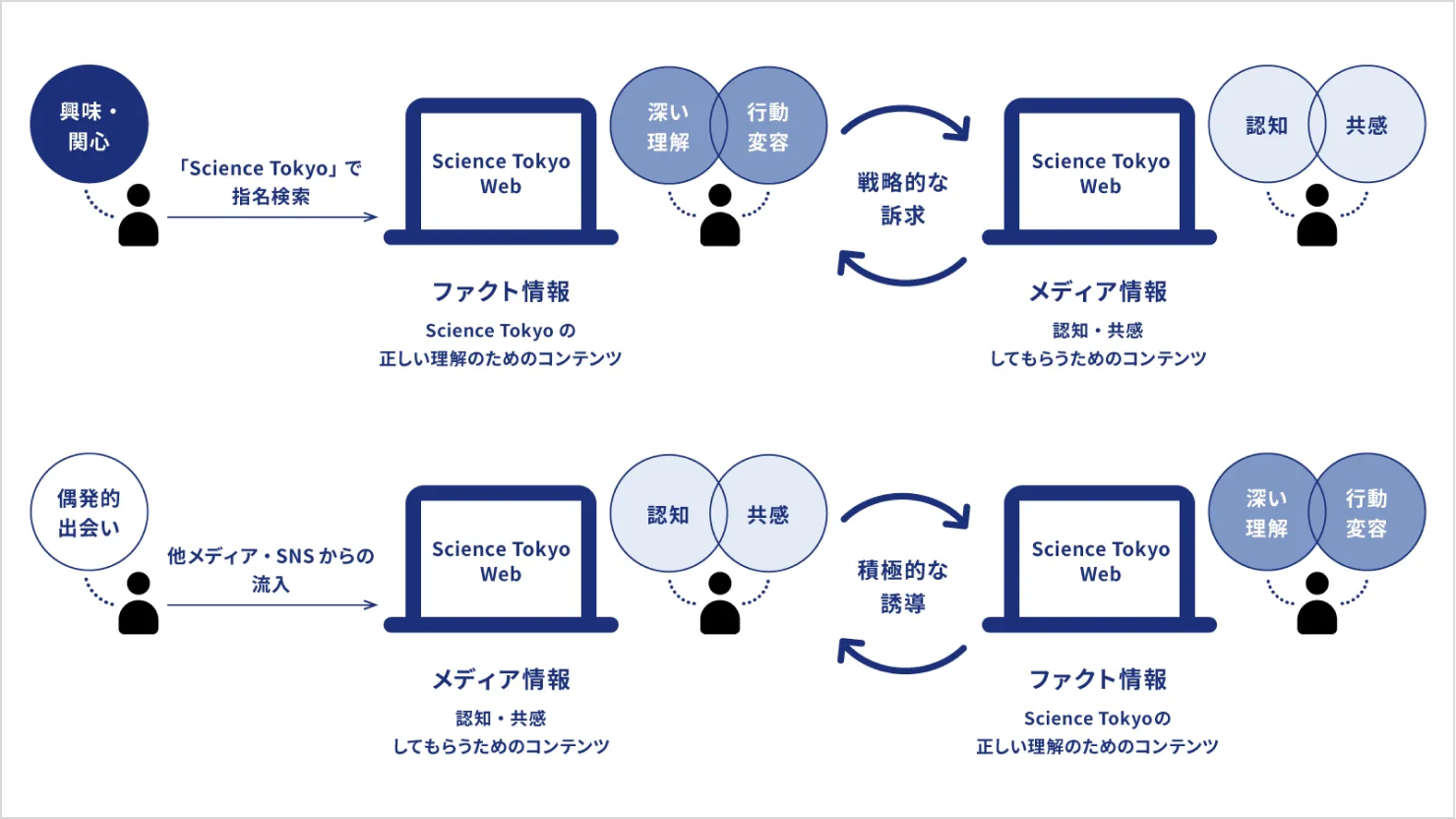

Science Tokyoを含むキーワードによる指名検索でサイトに訪れるユーザーは、「ファクト情報」を必要として能動的な探索行動をするという仮説を立て、「メディア情報」との接点強化により、新しい認知や共感につながることを期待しています。

また、外部サイトやSNSなどを経由して、Science Tokyoのメディア情報に訪れるユーザーに対しては、ファクト情報への積極的な誘導により、理解の深化や行動の変容を促したいという意図があります。

ファクト情報とメディア情報、それぞれを入り口にScience Tokyoのウェブサイトに訪問したユーザーに対して起こしたい変化

ウェブサイトで発信するメディア情報を大学の共通資産として活用する仕組み

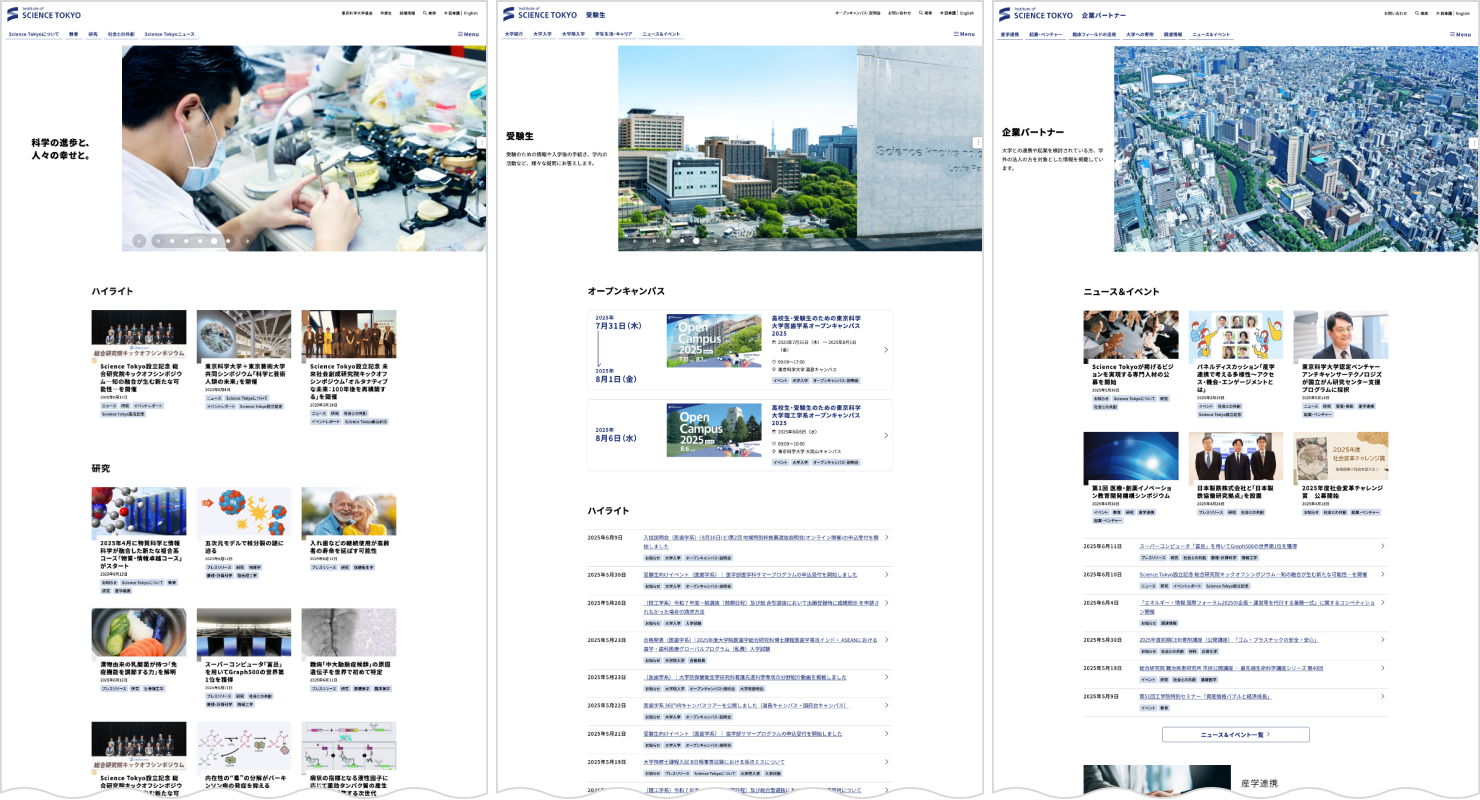

本プロジェクトでは、大学本部としての情報発信を優先して、以下の4つのウェブサイト(全学サイトと3属性のステークホルダー向けサイト)を立ち上げました。

- Science Tokyo Web(全学サイト)

- 受験生

- 企業・パートナー

- 在学生

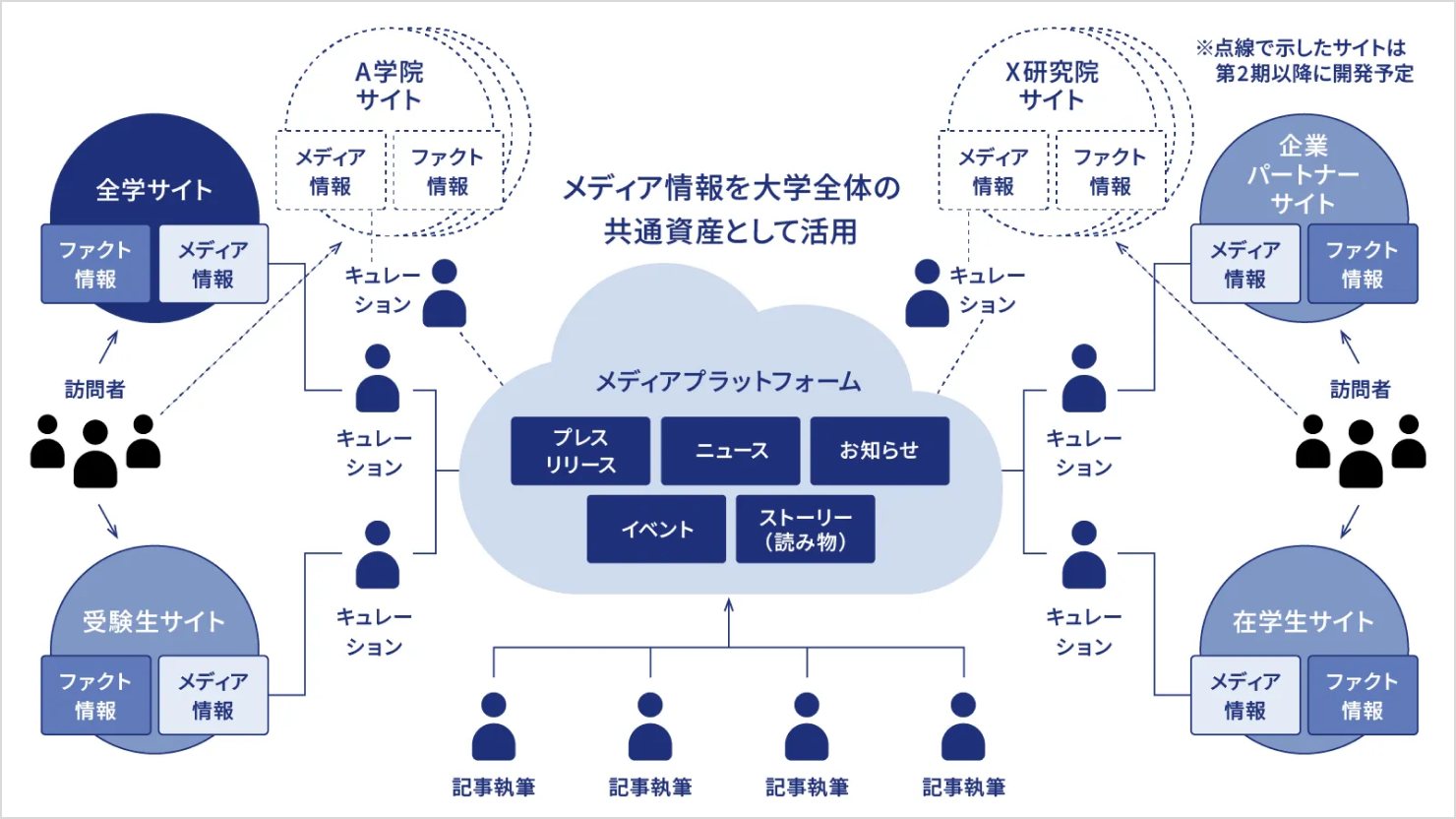

その中で、メディア情報は特定のウェブサイト向けに用意するものではなく、大学全体の共通資産として位置付け、各サイトでメディア情報を活用できる仕組みとして「メディアプラットフォーム」を開発しました。

メディアプラットフォームに蓄積したメディア情報は、各サイトの担当者がキュレーションし、自身が運営するサイトに掲載できる。

メディアプラットフォームを活用することで、サイトごとの目的に合わせて「ユーザーとScience Tokyoブランドとの接点」をつくり出すためのメディア情報の掲載が可能になった。

メディアプラットフォームに蓄積されたメディア情報は、今回構築したサイト内で柔軟に活用できるだけでなく、今後新しく加わるサイトでの活用も可能な仕組みとして開発が行われています。

[ プロジェクト概要 ]

| クライアント名 | 東京科学大学 様 |

|---|---|

| URL | |

| 公開日/発行日 | 2024/10/1 |

[ 関連リンク ]

お仕事のご相談やお見積もり、ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ