ロジカルな意思決定から共創型の意思決定へ ステークホルダー共創型顧客コミュニケーション

- デザイン経営

- サービスデザイン

- コミュニケーションデザイン

※本記事は、一般社団法人日本BtoB広告協会発行の専門誌『に掲載の、小山田那由他による寄稿「VUCA時代に必要なステークホルダー共創型顧客コミュニケーション」を改題、一部編集したものです(発行元の一般社団法人日本BtoB広告協会より承諾を得て掲載しています)。

現代はVUCAの時代と呼ばれる、先行きが見通せず予測が困難な状況である。このような時代の企業はステークホルダーとともに継続的に価値を創出しながらコミュニケーションしていくことが必要になる。本稿では、このようなコミュニケーションを「ステークホルダー共創型顧客コミュニケーション(以下、共創型コミュニケーション)」として、なぜ現代にそれが必要なのか、それがどのようなものなのか、また組織がどのように行っていくことができるかを紹介する。まず、1章ではVUCAの時代の概要とそこで起こる企業の顧客コミュニケーション課題について述べる。2章では共創型コミュニケーションについて紹介する。3章では、共創型コミュニケーションに必要な「価値共創」と「体験全体での一貫したコミュニケーション」という考え方を、昨今広がりを見せている「サービス」という概念に触れながら紹介する。4章では共創型コミュニケーションの例として国内外の企業事例を紹介する。5章では、共創型コミュニケーションをどのように組織導入していくべきかの概要を紹介する。

1.VUCAの時代と顧客コミュニケーション課題

VUCAとはVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の4つの言葉の頭文字を並べた言葉で、もとアメリカの軍事用語で、現在ではビジネス用語として一般的に利用されるようになっているものだ。昨今、ビジネスにおいてはこの言葉通り複数の大きな変化が同時進行で起こっている。たとえば、以下のようなものである。

- IoTやAI、ビッグデータの活用による第四次産業革命

- 環境問題を背景とした脱成長型ビジネスモデルへの転換

- 心理的・身体的多様性を尊重するダイバーシティ&インクルージョンの実現

さらに、私たちの生活全体も、まさにコロナ禍によって大きく変化し続けているさなかである。

このような状況においては、解決策が明確な問題は希少化し「厄介な問題」が増加していくことになる。この「厄介な問題」とは、もともとデザイン理論家のホルスト・リッテルと都市計画家のメルヴィン・ウェバーによって1973年に提唱されたもので、解き方も正解もなく、さらには解決できたかどうかの判定もできないような、さまざまな事象が複雑に絡み合っている問題をいう。

たとえば自転車のパンクは、タイヤのチューブにあいている穴を塞げばよい。このような問題は「単純な問題」という。世界一速い自転車を作ろうとすれば、もちろんその実現は難しいが、最も目的に合った部品を調達することで、製造自体は不可能ではないはずだ。このような問題を「複雑な問題」という。しかし、20年後の自転車のあり方はどうだろうか。そこに正解はない。動態データを社会全体で活用するためのIoT自転車が望ましいかもしれない。環境負荷軽減のために、移動と発電や空気浄化を同時に行うものかもしれない。このような、正解のない問題が「厄介な問題」である。このような問題を解決するためには20年後において、どのような課題を解決すべきで、それをどうやって解決するかを“決める”しかない。問いも解決方法も任意に決めるしかないのだ。

「厄介な問題」が増えると、市場でも変化が起こる。もはや特定の顧客層が共通する課題を持ち同じ製品を求める、といった状況は起こりにくい。これは業種、業態を問わず、売り手と買い手が存在しているあらゆるビジネスにおいて共通で起こっている課題である。しかし、BtoBにおいてはより大きな課題につながっていくのではないだろうか。なぜならば、BtoBはBtoCと比較すると購買額が大きいことが多く、そのため購買の意思決定は複数のステークホルダーが関与する、ロジカルで合理的なものになる傾向が強いと考えられるからだ。このような意思決定は、課題と解決策が明らかな場合に、価格や機能、使いやすさといった指標で複数商品を比較することで有効に機能する。しかし、「厄介な問題」が増えたいま、何を買うべきかは容易に決定できなくなっている。

それでも意思決定をしようとすれば、スペックだけではなく、商品を提供する企業のさまざまなメッセージに対して耳を傾け、総合的に判断していく必要が生じる。そのため、VUCA時代には特にBtoBにおける商品選択の難易度は上がっており、共創型コミュニケーションが有効ではないかと考えられる。このようなコミュニケーションニーズがある可能性に対して、企業は顧客をはじめとするステークホルダーが何を求めているかをとらえていく必要がある。

2.共創型コミュニケーションとはなにか

このような状況で重要になるのが「ステークホルダー共創型顧客コミュニケーション」である。これは、顧客やパートナー、従業員などと継続的に共に価値をつくりだす行動を実践しつつ、顧客の体験全体で一貫したメッセージを示すことで相互にコミュニケーションしていくことである。現代では様々な問題が複雑に絡み合っているため企業活動に関係する多様なステークホルダーとコミュニケーションをとりながら、どのような企業活動を行っていくのがベストなのかを決めていく必要がある。

ここで注意したいのは、これは「人々の声を全て受け止めていく」ということではなく、声を聞きながらも、しっかりと意思決定をし、具体的な活動を実践し、それをさらにステークホルダーにフィードバックしていくことで企業とステークホルダーの双方向なコミュニケーションを実行していくべきだということだ。

とくに企業が具体的な活動を実践していくことは、昨今の企業コミュニケーションを考えるうえで重要なポイントである。冒頭で挙げたように、ダイバーシティ&インクルージョンや環境問題といった社会的課題に対して責任を果たすことが企業に求められ始めている。たとえばそのような活動の一つにSDGs達成に向けた取り組みがある。SDGsは広く認知されてきており、取り組みを表明している企業も多い。しかし一部には企業が主要業務で持続可能な事業開発に取り組めていない代わりに、“罪滅ぼし”としてSDGs推進に表層的に取り組んでいる、と思われてしまうケースもある。それはときに「SDGsウォッシュ」などと呼ばれ、環境意識の高い消費者に対しては逆に大きな失望を招くことになる。さらに、昨今ではESG投資など、顧客の価値観の変化にあわせて変化できる、社会課題意識が高い企業に投資しようという動きも活発になってきている。そのため、実践が伴わない表層的なメッセージは予想以上に手痛いブーメランとして返ってくることにもなりかねない。

企業が、共創型コミュニケーションの実践をしていくためのポイントは2つあると考える。

- ステークホルダーとともに、継続的に価値ある体験をつくること

- ステークホルダーの体験全体で一貫したメッセージを示すこと

いずれも言葉としては大きな違和感はないのではないだろうか。しかし、実は多くのビジネスパーソンにとって実践するには大なり小なりのマインドチェンジやリスキリングが必要となる可能性が高い。ポイント2点について、次章で、昨今広がりを見せているサービス型ビジネスとその背景にある考え方を通して紹介したい。

3.価値共創と体験全体での一貫性

まず、共創型コミュニケーションの一つ目のポイントである「ステークホルダーとともに、継続的に価値ある体験をつくること」について「サービス」という概念から読み解いていきたい。

「厄介な問題」が増加する現代においては、変化する市場やステークホルダーに合わせたサービスを設計していくことが持続できる事業構築において重要な考え方になってゆく。これを理解するためには、昨今広がりを見せているサービス型ビジネスの背景にあるサービス・ドミナント・ロジック(以下、S-Dロジック)と呼ばれるマーケティングの考え方が参考になる。

サービスとはモノを含む無形の体験で、顧客と共に価値を生み出すこと

近年、さまざまな製品がサービス化されている。サービタイゼーションやアズ・ア・サービスなどと呼ばれ、製造業を中心とした「モノ売り」型のビジネスから、モノを媒介とした「体験を売る」サービス型ビジネスモデルへ転換する流れが続いている。ここでいうサービスは飲食店などで身近によく使われる、無料で何かを提供することではない。

いったんここでは「サービス」の定義をシンプルに「モノを含む無形の体験を通して、顧客と価値を共に生み出すこと」としたい。この定義は、前述したS-Dロジックの考え方をもとに筆者が簡易的にまとめたものだ。S-Dロジックは、アメリカのバーゴとラッシュというマーケティング研究者が2004年に専門誌の『ジャーナル・オブ・マーケティング』に発表したマーケティング論である。S-Dロジックは、企業経営の中心的活動をモノからサービスへと転換していくことを提言している。S-Dロジックと対になる、モノ中心のビジネスはグッズ・ドミナント・ロジック(以下G-Dロジック)と呼ばれる。

S-DロジックとG-Dロジックの大きな違いの一つは「価値」というものについての考え方である。G-Dロジックでは、価値はモノにあると考え、顧客は金銭と価値があるモノを交換可能であると考える。一方でS-Dロジックでは、企業がモノなどを通して顧客に価値を提案して顧客がサービスを利用して価値ある体験をすることで初めて価値が動的に生成される、と考える。

なお、S-Dロジックの場合のサービスとは、モノやコト、それらに関わる個人や組織などを含む全体的な体験を指す。S-Dロジックではこのような顧客と共に価値を生み出すことを「価値共創」という。企業は価値を創出するためには、顧客の現状を把握し、ニーズを推測し、提案し、実際に利用してもらうしかない。

サービスは価値を提供するのではなく、価値を提案する

このような考え方を反映して、S-Dロジックにおいてはサービスの価値を表現する際に「価値提供」とは言わず、「価値提案(Value Proposition)」と呼ぶ。この考え方は喫茶店でとらえると分かりやすい。利用者はお金を払ってコーヒーを得るためだけに喫茶店に行くのではなく、リラックスしてひとときを過ごすなどの利用者ごとのニーズにあった利用をすることで価値を享受している。つまり、ユーザーはお金と引き換えにコーヒーというモノを買っているのではなく、コーヒーというモノやスタッフ、空間によって価値を提案され、利用することで価値を企業と共創しているのである。これを体現している企業の一つがスターバックスコーヒー(以下、スターバックス)である。スターバックスがサードプレイスというコンセプトをビジネスの一つの軸にしていることは有名である。サードプレイスとは家庭や職場といった人々が帰属する第1、第2の場所に加えた、自分が帰属できると感じられる第3の場所を示す言葉だ。そして、スターバックスはサードプレイスというコンセプトでコーヒーと空間を通じて価値共創を行う一方で、モバイルアプリを通じてまた別の価値共創も行っている。たとえばモバイルアプリからオーダーしてすぐにドリンクを受け取れるサービスや、ポイントプログラム、ギフトサービスといったものである。スターバックスのiOS版モバイルアプリは5点満点中4.7点という高い評価を顧客から受けている(2021年10月19日現在)。多様な顧客のニーズを掴み、コーヒーや空間、モバイルアプリといったさまざまな接点を活用し、顧客と価値を共創できるサービスを提案し続けているのだ。

先に「ステークホルダーとともに、継続的に価値ある体験をつくること」は、多くのビジネスパーソンにとって、大なり小なりのマインドチェンジやリスキリングが必要になる可能性が高い、と述べたのはサービス型ビジネスの背景にある「価値」という考え方が、これまでのモノ中心のビジネスモデルのものとは大きく異なっていることによる。価値共創を行うためには顧客が求めていることをしっかりと理解する必要がある。しかし価値観が多様化し選択肢も増えた現代では、顧客自身も何を求めているかを把握することは困難である。それを乗り越えるためにはサービス提供者と顧客の双方向のコミュニケーションが必要になる。

一貫性のあるメッセージは部門横断でのサービスづくりの方法から設計する必要がある

次に、共創型コミュニケーションの二つ目のポイントである「ステークホルダーの体験全体で一貫したメッセージを示すこと」についても、サービスの概念から考えてみたい。「サービス」とは前述の通り、モノを含む無形の体験である。それは、モノやスタッフといった企業が提供するさまざまなサービスとの接点が連なってできるものだ。このような接点はタッチポイントと呼ばれる。

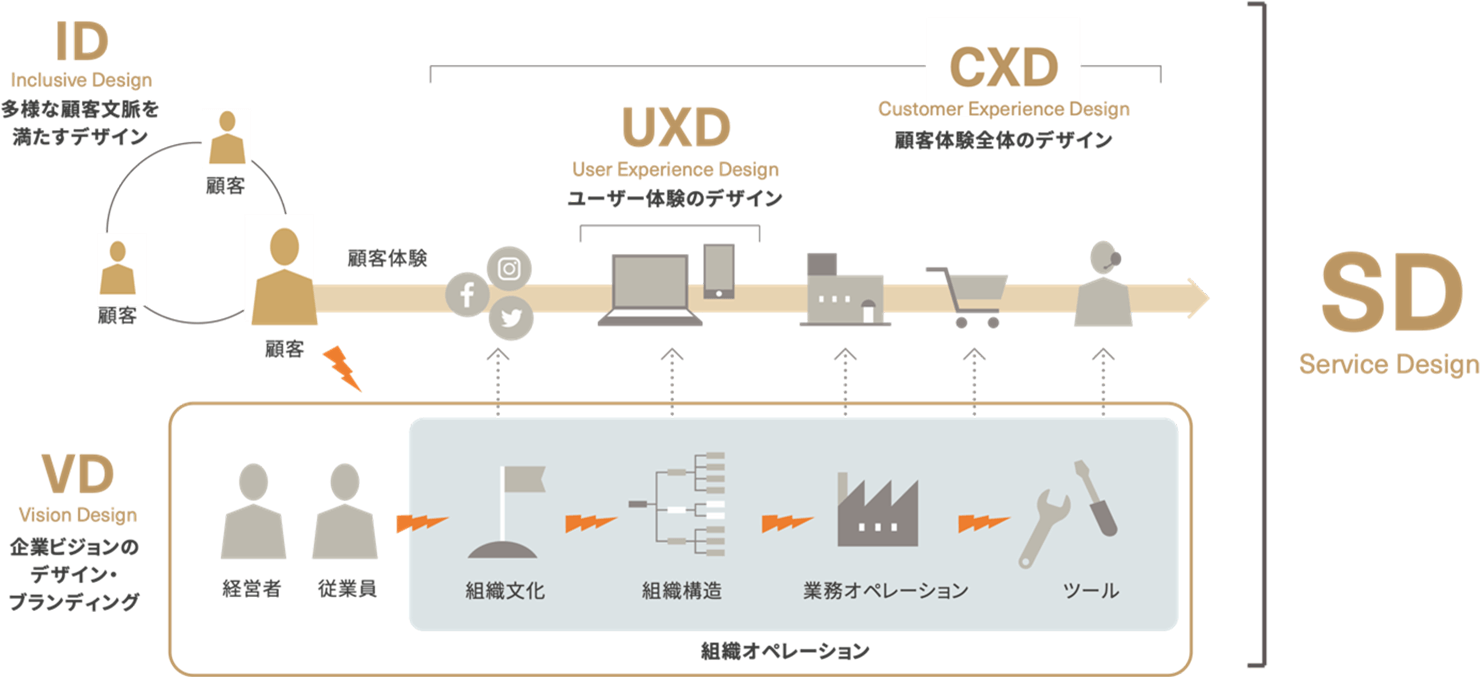

そして、さまざまなタッチポイントが時間軸で連なったものが体験(サービス)である。私が所属するコンセント社では、顧客接点と組織のオペレーションを時間軸で整理し、サービスを構築するために企業が設計(デザイン)すべき領域を5つに分類している。(図表1)

図表1:サービスの全体像。©Concent, Inc.

顧客の体験全体で一貫性のあるメッセージを示すためには、包括的な観点で顧客の状況や体験、組織オペレーションを設計(デザイン)していくことが必要だ。それぞれのデザインすべき領域をみていこう。まず、図表1の上部の右に進む矢印が顧客が体験するサービスの流れである。そもそもの起点となる顧客は価値観、リテラシー、年齢の差、障害の有無などさまざまな心理的、身体的な多様性を持っている。そして、顧客の置かれた状況もまた、さまざまである。このような違いを可能な限り広く深く捉えて適切な課題を定義し、価値提案を検討していく必要がある。そして、体験を計画していく際には厳密にいうと、ユーザー体験のデザイン(User Experi-ence Design、以下UXD)と顧客体験のデザイン(Customer Experience Design、以下CXD)を区別して行う。UXDでは、ウェブサイトやアプリなどをはじめとするさまざまなタッチポイントをきちんと利用しやすくするために、ユーザーリサーチや課題定義、試作品(プロトタイプ)を活用したプロダクト開発をユーザーを巻き込みながら行っていく。CXDでは、タッチポイントを利用する以前や以後のサービスに対する認知形成(ブランディング)を計画したり、顧客サポートなどを通じたアフターケアなど全体的なサービスのあり方を含めて検討を行う。

共創型コミュニケーションには企業、顧客、従業員の断続的な関係性構築が重要

図表1の下部には、サービス提供者側の経営者や従業員、組織文化、組織構造、業務オペレーション、ツールなど顧客に向けてサービスを届ける要素がある。また、それぞれのタッチポイントは、サービス提供者側の別々の部門によって運用される。このようなサービス提供活動に関わる体験は従業員体験(Employee Experience)などと呼ばれる。

このように、企業と顧客、従業員といったステークホルダーとの協調的な関係性構築は、サービス全体としてのよい体験構築には不可欠な要素になっている。なぜならば、顧客側からみればサービスのどの段階をどの部署が担当しているかなど関係がなく、どこかの段階で期待が満たされなければ離脱していってしまうからである。

BtoB企業の活動においても、自社の事業をサービスと捉えると、そもそもどのような顧客がいるのか、どんな価値提案をどうやって行うのか、自社は一貫したサービス提供ができる体制になっているのかなど、考えるべきことは無数に存在している。

このような長く複雑な体験全体において企業が実践を伴いながら、さまざまなステークホルダーと継続的にコミュニケーションする姿勢を示すことは非常に難しいだろう。しかしだからこそ、そのような行動と態度を一貫してメッセージとして示すことができれば強い優位性につながると考えられる。残念ながら、このような共創型コミュニケーションは、企業にとって必ずしも重視されているとは言いがたい。たとえば顧客をステレオタイプに捉えてしまいマーケティング施策が炎上する、自社の利益を重視しユーザーの利便性を損ねてしまうような体験を作り上げてしまう「ダークパターン」と呼ばれる現象が起こる、などといった状況は現在進行形の課題である。

4.ケーススタディー

それでは、具体的にどのような企業が共創型コミュニケーションを実践していると言えるのだろうか。以下に筆者が考える国内外2社の例を挙げる。

ソフトウェア企業のSAP

1社目はドイツに本社を置くソフトウェア企業SAPである。ご存知の方も多いと思うがSAPはデザイン思考を経営に導入した先駆者的企業である。共同創業者のハッソ・プラットナー氏は、デザイン思考を提唱した著名なデザインエージェンシー、IDEO創業者のデビッド・ケリー氏と共同で、スタンフォード大学のデザインスクール「d.school」の起ち上げを約39億円の私財を投じて支援したことで知られている。デザイン思考とは、ユーザーに対する理解を深め、解決すべきそもそもの課題を定義し、試作を繰り返しながら解決策を策定するという、デザイナーの考え方をビジネスに応用した問題解決のための思考法で、ユーザー体験構築のための重要な考え方の一つである。その後SAPではデザイン思考の社内導入を進めていき、その結果約10年後に全社的な導入を果たし、社内の基本的なビジネスプロセスとしてデザイン思考が根付いているという。

SAPでは、共創型コミュニケーションの一つ目のポイントである「ステークホルダーとともに、継続的に価値ある体験をつくること」を顧客がどのような課題に向き合うべきかを一緒に考える機会をつくる、というアプローチで実現している。「厄介な問題」が増加している状況では、そもそも何が課題でどのようなソリューションが自社に必要なのかは明らかではない。そこで、自社のソリューションを販売する前段階で顧客の課題に寄り添い一緒に検討をするための「SAP Leonardo Experience Center」や「SAP Institute for Digital Government」といった民間企業、行政機関向けの共創拠点を世界各地に設置し(※1)、そもそもの課題から一緒に考える共創型のセールス活動へとシフトしているのだ。

二つ目のポイントである「ステークホルダーの体験全体で一貫したメッセージを示すこと」では、SAPは自社のビジネス変革のキーワードを「3つの“P”」として示すことで、明快なメッセージを社内外に向けて発信している。3つの“P”とは、「People」「Process」「Place」を指す。SAP Japanの元代表取締役社長の福田譲氏によれば、「つき合う人を変える」「やり方を変える」「場所や環境を変える」ことだという(※2)。「People」はさまざまな専門性や考え方を持つ多様な人々と協力していくことを重視することを指す。「Process」においては、先に述べたデザイン思考を自社のビジネスプロセスとして重視し取り入れている。体験全体での一貫したメッセージという点では「Place」が特徴的な取り組みといえるのではないだろうか。先に挙げた「SAP Leonardo Experience Center」では、共創のためのクリエイティブな空間が用意されており、SAPの変革のコンセプトを体験できる。

国内においてもソフトウェア企業や製造業など多くの業種で顧客の課題に寄り添いながらビジネスを行うためにデザイン思考の導入が進められている。最近では富士通が2022年度までにグループ全体の13万人を対象としてデザイン思考の導入を推進するということを伝えたニュース(※3)が記憶に新しい。これは言い換えると共創型コミュニケーション技術をグループ全体に導入すると捉えることができる。

アパレルブランドのBRING

もう一社は国内ブランドのBRINGである。BRINGは「あらゆるものを循環させる」をビジョンとして掲げる日本環境設計株式会社という企業のアパレルブランドである。サーキュラーエコノミーを実現するビジネスモデルが評価され、2020年度のグッドデザイン賞金賞を受賞している(※4)。再生可能な繊維を利用したアパレル製品の製造販売、回収、リサイクルを自社で一気通貫で実施するほか、ビジネスの仕組みや原料を他社へ提供することで、アパレル企業や商社、再生事業者が共存できる独自のサービス生態系を構築している。

BRINGは、ビジョンを実現するために共創型コミュニケーションの一つ目のポイントである「ステークホルダーとともに、継続的に価値ある体験をつくること」と二つ目の「ステークホルダーの体験全体で一貫したメッセージを示すこと」の両者を組み合わせて戦略的に実行しているといえる。2015年には、BRINGの前身となるFUKU-FUKUプロジェクトでリサイクル技術をプロモーションするために映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場しリサイクル技術の到来を象徴的に表現した自動車「デロリアン」を東京で走らせるなど、顧客を巻き込みリサイクルの楽しさを訴求している。技術を広めるために、まず一般の顧客に向けて「楽しいリサイクル」という価値提案を行ったのだ。そして、BRINGでは「楽しいリサイクル」に加えアパレル製品を通して「循環型経済実現にコミットすることが可能になるプロダクト」という価値を提案しているように思える。一般の顧客からの認知が高まることにより、パートナー企業にとっても「連携することで環境問題にアプローチできる」という価値を提案できるようにしたともいえそうだ。

自社の技術を軸にBtoCとBtoBを交互に往き来しながらステークホルダーごとの価値を共創することで、自社のビジネスを推進させてきた。実際、日本環境設計プロダクトマーケティング課の中村崇之氏は「企業の変化だけでは、循環型経済への移行はできません。生活者の意識を変え、生活者が求めるから企業も変化せざるをえないという構造をつくりたい。(中略)新商品の販売を始めようとしたタイミングで、期せずしてD2C(筆者注:Direct to Consumer)がバズワード的に浮上しただけで、D2C自体が目的ではありません」と語っている(※5)。技術開発からスタートし、その後その技術を広めるために、アパレル製品を自社で製造販売し、回収、リサイクルまで行うという世界でも類をみないビジネスへと展開した結果、現在はアパレル製品の企画、製造、販売だけではなく、技術ライセンシング事業やパートナーからの回収プラットフォーム利用料、原材料の供給などが事業の中心となっている。

BRINGというブランド名やブランドキャラクターのハチも体験全体での一貫したメッセージ発信に重要な役割を果たしている。ハチはリサイクルしたい製品を集める顧客をイメージしているという。グラフィックデザイナーの新村則人氏がデザインを担当したこれらのシンボルがあらゆるタッチポイントで繰り返し使われることで、一貫して楽しいリサイクル体験ができる。

5.ステークホルダー共創型の企業への転換

このような、ステークホルダーとの価値共創および体験全体での一貫性のあるメッセージといったものを実現していくための考え方の一つが「サービスデザイン」と呼ばれるものである。サービスデザインでは、SAPのケーススタディでも紹介したデザイン思考を主要なフレームワークとして用いる。その他にも、社会科学やUXデザインなどさまざまな分野で発展してきた手法や概念を取り込んだ領域横断的なものとなっている。本稿では紙幅の関係上サービスデザインについての詳細は割愛するが、行政や企業において顧客中心に事業を推進していくための方法論として導入が広がっている。3章で紹介したマーケティング論のS-Dロジックとサービスデザインは、「サービス」という同じ語を使っているが、実は前者はマーケティング文脈、後者はユーザー体験デザインという別々の文脈で発展してきた。実際的には両者は統合して捉えられ実践されている。

共創型コミュニケーションとは、企業においてこのサービスデザインを実践していくことに他ならない。なぜならば、サービスデザインの根幹をなす考え方の一つはデザイン思考であり、さまざまなステークホルダーの置かれた状況や価値観を把握し顧客中心の考え方で価値ある体験を作っていくというアプローチだからだ。サービスデザインを組織で実践していく際には、大きく分けるとトップダウンとボトムアップの二つがある。トップダウンのアプローチの一つはデザイン組織の構築である。たとえば、各事業部にまたがる戦略デザイン部門を設置したり、CDO(チーフデザインオフィサー)といったデザインの責任者を経営レイヤーに採用したりなどといったものである。そして、ボトムアップのアプローチは、具体的なプロジェクトの実施やスポットでの研修プログラムの実施などが挙げられる。

サービスデザインの組織導入の際に採用されることが増えているのが、デザインオプスである。デザインオプスとは、ソフトウェア開発手法の一つであるDevOps(デブオプス)などのオプス(Operations、運用)の考え方を組織におけるデザイン活動に援用したもので、ステークホルダーを理解し、課題を特定し、解決策を試作するという一連の取り組みを継続的に運用できるようにすることを指す。具体的には、顧客の体験を視覚化するカスタマージャーニーマップと呼ばれる定性分析、視覚化手法をプロダクトの開発・改善のためのマネジメントツールとして導入する「カスタマージャーニーマップオプス」やデジタルプロダクトを開発するためのデザインパーツやブランドアイデンティティ、ライティングのガイドラインなど企業のインナー、アウターのコミュニケーションに必要な要素を網羅したデザインシステムと呼ばれるツールボックスを構築するアプローチなどがある。

フェーズごとの組織のデザイン導入パターン

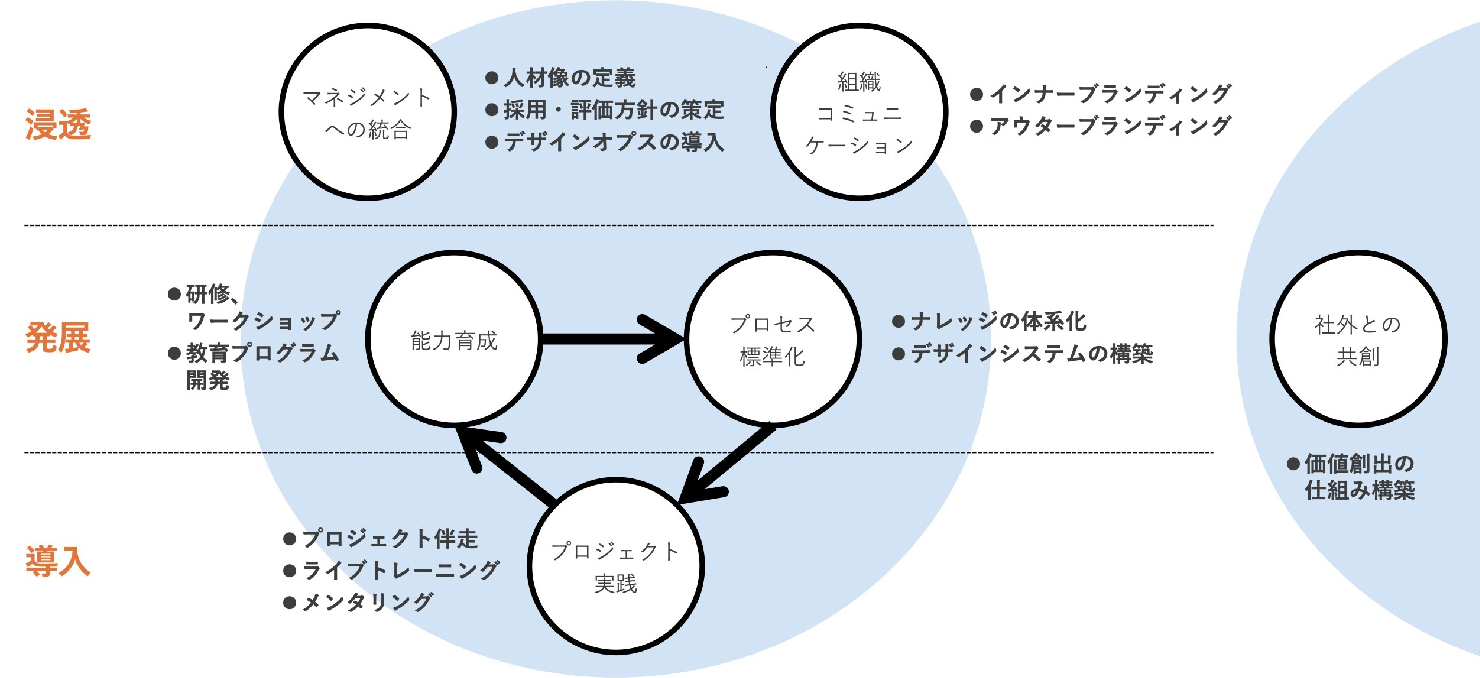

コンセント社では、組織のデザイン導入フェーズに合わせさまざまなデザイン活動を支援している。これらをまとめた図を示す。(図表2)

図表2:組織のデザイン導入フェーズごとの支援アプローチ。©Concent, Inc.

これらはいわゆるニワトリ・卵の関係でどの活動を先に導入するのがよいかは一概には言えない。トップダウンから始めるケースもあるし、ボトムアップで始めるケースもある。理想的にはトップダウンでなんらかのボトムアップの活動を許容する仕組みや場所ができたうえで、ボトムアップの活動を繰り返し続けながら段階的にインストールが進んでいくことが理想的ではあろう。サービスデザインはこの10年で日本国内でも浸透してきてはいるものの、組織でサービスデザインの考え方を導入するにはさまざまな課題があり、少しずつ繰り返し実践し、習熟していくことが欠かせない。ここで重要な点は、このようなデザインの考え方は、これまでのビジネスパーソンが求められてきた考え方や態度とは異なる部分が多いということである。どのような課題があり、それをどのような方法で解決するのか、といったところをしっかりと担当者が詰めて考え、その解決策の実行を最短距離で効率的に実行することこそがビジネスにおいて重要である、という考え方が強い場合には、顧客の置かれた状況を理解し、そこから自ら問いを立て、解決策のバリエーションを洗い出し、検証を繰り返すというプロセスは非常な遠回りに映る。とくに責任感が強く効率性を重んじるタイプの方ほどこういったあいまいな状況のなかから問いも答えも決めていくようなプロセスに対する抵抗感が強いように思う。

共創型コミュニケーション、組織におけるサービスデザインは、地道に継続的、反復的に行わなければならないプロセスである。導入を続けていくためには、企業全体においてこのような取り組みがオーソライズされていることと、取り組む当事者がこのプロセスについて腹落ちして実践しているかどうかは重要な要素になる。なぜならば、サービス提供側にいる、ということは基本的には顧客から得られる対価を最大化する方向性での圧力が発生するからだ。プロセスだけを導入しても、どうしても企業側の論理が強く反映されてしまい顧客中心視点で価値提案を行うことには難しさがつきまとう。ここで3章の図表1で挙げた従業員体験をしっかりと設計していくことが重要になる。従業員のゲイン(恩恵)やペイン(障壁)にも目を向けることで、さまざまなステークホルダーと価値を共創するコミュニケーションを実現していくヒントが得られるのではないだろうか。

6.まとめ

ここまで、VUCAの時代である現代では、正解の判断がつかない厄介な問題が増加していること、そうした状況では新しいタイプの顧客コミュニケーションである「ステークホルダー共創型顧客コミュニケーション」が有効であること、そしてその実践のための二つのポイントを挙げ、S-Dロジックやサービスデザインなどサービス型ビジネスに関連する概念から解説を試みた。実践している企業事例を見ながら、最後に実現のための「デザイン組織化」を提案し、デザイン活動を経営手法として取り入れる活動について紹介してきた。BtoBと一口に言ってもさまざまな業種、業態があるだろう。本稿でご紹介した内容が読者の皆様の何らかの企業コミュニケーション施策のヒントになれば幸いである。

参考文献

※1.(参照日2021/10/25)

※2.(参照日 2021/10/25)

※3.(参照日 2021/10/26)

※4.(参照日 2021/10/26)

※5.(参照日 2021/10/26)

- テーマ :