サービスデザインとバウンダリーオブジェクト イノベーションのためのサービスデザイン(12)

- デザイン経営

- サービスデザイン

- ブランディング

- コミュニケーションデザイン

- 教育・人材育成

※本記事は、一般社団法人 行政情報システム研究所発行の機関誌『』2022年2月号に掲載の、長谷川敦士による連載企画「イノベーションのためのサービスデザイン」No.12「サービスデザインとバウンダリーオブジェクト」からの転載です(発行元の一般社団法人 行政情報システム研究所より承諾を得て掲載しています)。

バウンダリーオブジェクト(以下BO)という概念を知っているだろうか。日本では境界オブジェクトとも呼ばれるこの概念は、「異なった領域をつなぐもの」として知られており、コラボレーションが求められる領域全般で注目を集めており、サービスデザインの領域でも議論されている。

本稿ではこのBOの概念を紹介しながら、サービスデザイン領域におけるBOの活用実践、そして今後の可能性について論じていこう。

1. サービスデザインとバウンダリーオブジェクト

1-1 多様なプレイヤーの多様な関心

サービスデザインのプロジェクトは、公共領域であれ、商業的なプロジェクトであれ、通常さまざまなプレイヤーによって構成される。公共のデジタルサービスの開発であれば、サービスデザインのエキスパート、市役所の職員(行政の担当者)、ソフトウェア開発者などによってチームは構成される。さらに、市民を巻き込むプロジェクトの場合は、そこに一般市民も加わるだろう。

こういったとき、それぞれの立場の人々はそれぞれ異なった視点をもってプロジェクトに加わることになる。

行政の担当者は、大きな政策の実現や、かかるコスト、他の政策との整合性などが主たる関心事となるだろう。ソフトウェア開発者は、システムの実装可能性や開発スケジュールを気にすることになる。そして、市民はそういったことにはかまわず、そのサービスによって自身がどのように恩恵を受けるのか、その際の困りごとなどを思いついているだろう。

こういった、それぞれのプレイヤーがばらばらなことをイメージしているとき、同じプロジェクトのなかで、たとえば仕様書などをもとに議論をしていても、実はその頭のなかではまったく別々のことを考えているということが起こっている。こうなると表面上は会話が成立していても、それぞれ自身の関心事に引き寄せた(場合によっては都合のよい)解釈を行ってしまい、議論を生産的に行うことができなかったり、場合によっては議論が平行線のまま進捗しなくなったりしてしまう。

1-2 バウンダリーオブジェクトとしてのカスタマージャーニーマップ

こういった状況において、たとえばサービスデザインの主要なツールである、カスタマージャーニーマップ(CJM)をもとにして議論を行うことを例に考えてみよう。

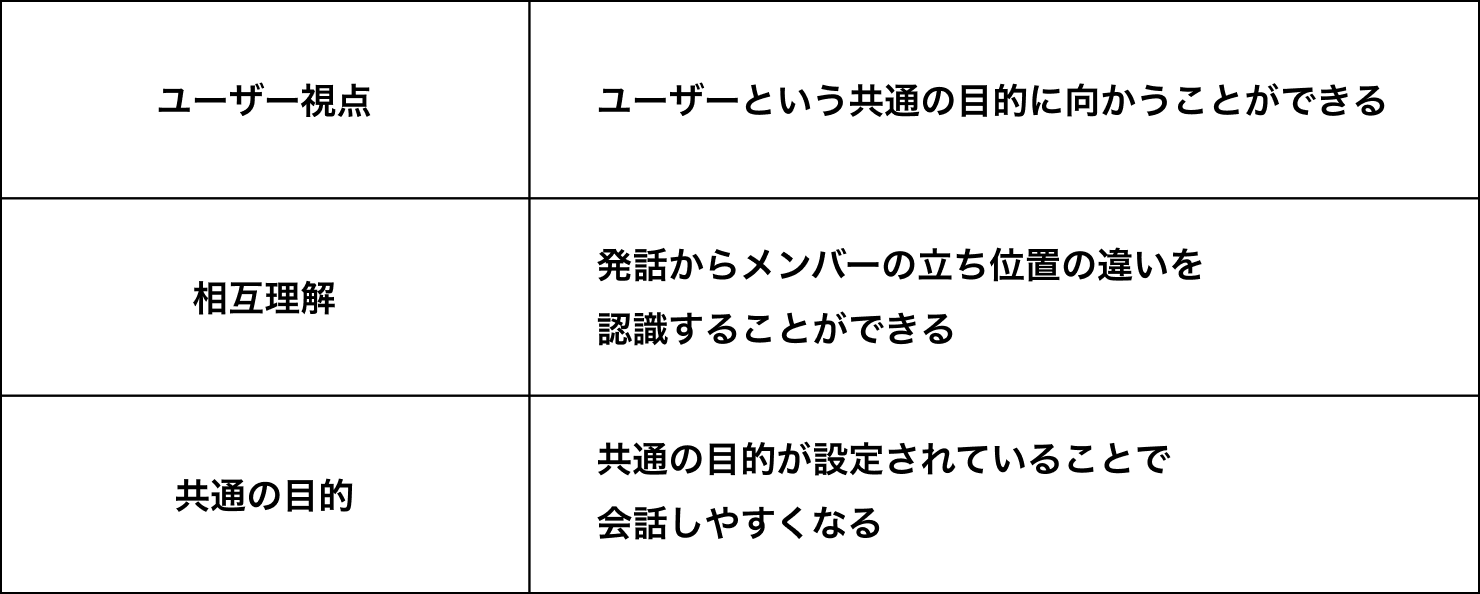

前述の通り、それぞれのプレイヤーは問題意識が異なっているために、同じマップを見ながらも考えていることは異なっている。しかしながら、CJMは「ユーザーの視点」で、体験を時系列に書き記すという特徴があるため、行政担当者であれ、ソフトウェア開発者であれ、この視点に合わせて議論を行うことになる。このことで、それぞれのプレイヤーは自身の専門領域における問題についての意識をもちながらも、プロジェクトとしての共通の問題も理解することが可能となる。つまり、CJMを用いることで、それぞれの立場を超えた視点を獲得することができるようになる。

さらにこれに加えて、CJMをもとに議論を行うことで、他のプレイヤーが自身と異なった背景をもつことを、それぞれのプレイヤーが理解することができるようになる。

CJMを前にユーザーのことを語るとき、そこでは「語っている内容」だけでなく「どういった語り方で話すか」も重要な情報となる。異なった背景をもつプロジェクトメンバーとチームを組むとき、表面的な自己紹介だけではお互いについて十分に理解することはできない。しかし、たとえばソフトウェア開発者がユーザーについて語るときに、スマートフォン利用の観点で、時には若干マニアックなところまで語ることで、その人がアプリケーション開発の専門家であり、インターフェイスについて詳細な関心をもっていることを読み取ることができるだろう。

この「言外の情報も引き出すことができる」ことも、CJMなどのツールを使うことの大きな意味であるということがいえる。

さらに、これに加えてCJMという共通の目標があることでコミュニケーションが促進されるという側面もある。

「さあユーザーについて考えてみましょう」と言われてもアイデアがでないだけでなく、どこから語ってよいのかわからず、また自分の考えていることが妥当なのか自信がもてず、話し始めることができないということが起こる。このとき、CJMのようなゴールとしてのツールがあることで、「CJMをみんなでつくり上げていく」というタスクを遂行することを、ある意味名目として、さまざまな意見を出していくことが可能となる。

表 CJMのバウンダリーオブジェクトとしての役割

以上、サービスデザインのプロジェクトにおける3つの役割を紹介した。そして、まさにこういった役割をもつことで、CJMはサービスデザインにおいてBOとして機能するということができるのである。

2. バウンダリーオブジェクトの活用

2-1 相互理解のためのバウンダリーオブジェクト

BOとしてCJMをとらえた場合、そこには単にCJMをつくるということだけでなく、チームの相互理解が促進されることがわかる。つまり、CJMをつくる行為を通じて、互いにCJMを「だしにして」語り合うことによって、異なったバックグラウンドをもつ人々の相互理解が促進され、同じゴールについての理解が深まるという効果が見込めるのである。

前述のCJM以外でもサービスデザイン領域ではさまざまなツールがBOとして機能している。たとえば、デザイン対象としてのユーザーを可視化した「ペルソナ」もBOとして役立てられるといえる。

ペルソナは、マイクロソフトのソフトウェア開発者であったアラン・クーパー氏によって提唱された、ユーザーが使いやすいソフトウェアをつくるためのツールといえる。ひとつの同じユーザー像を「ペルソナ」として具体化し、このユーザーを想定しながら企画を行うことで、ぶれなく一貫したソフトウェアを生み出すことができる。

このペルソナの開発に対しても前述のCJMと同じように異なったバックグラウンドをもつ人々が関与することで、「ペルソナを生み出す」という表向きのゴールだけでなく、チームとしての相互理解が促進される効果を見込むことができるのである。

2-2 バウンダリーオブジェクトの背景

もともとバウンダリーオブジェクトは、Star & Griesemer(1989)によって、博物館の運営において専門家とアマチュアが、互いに不十分な理解のなかでどうして協働できているのかということを説明するために導入された。

バウンダリーオブジェクトとは、地域のニーズやそれを採用する複数の関係者の制約に適応できるだけの可塑性をもちながら、サイト間で共通のアイデンティティを維持できるだけの堅牢性をもつオブジェクトである。(中略)社会ごとに意味が異なるが、構造は共通で、それぞれの社会を識別できる程度の違いしかないもの、つまり異なる社会の間で共通の理解を生み出す手段のこと。バウンダリーオブジェクトの創出と管理が、関わり合う複数の社会をまたいで整合性を確立し維持する鍵となる※1。

※1 出典:Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, “Translations” and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology. Social Studies of Science, 19(3), 387-420. JSTOR. Retrieved from (閲覧日:2022年12月22日)

このように、BOとは「異なった人々をつなぎ」「共通の理解を生み出す手段」と定義されている。また、特徴として、さまざまな解釈を許す「柔軟性」をもちながら複数の解釈の「一貫性」を生み出すということが指摘されている。

前述のCJMやペルソナは、まさにこの定義にのっとったBOであるということができる。

現在、このBOは、サービスデザインだけでなく、領域横断のプロジェクトや、コミュニティデザインなどの分野で注目され、実践されている。

Rhinow, Köppen, and Meinel(2012)は、デザインプロトタイプがイノベーションプロセスにおけるBOとして機能することを指摘している。さらにこのなかでは、BOは、複数分野のデザインチーム間、組織内でのチームや部門間、組織外のユーザー、顧客、クライアントとも影響し合うとしている。

2-3 バウンダリーオブジェクトとしてのサービスデザイン

CJMがBOとして活用されるとき、そこではCJMという「制作物」ではなく、「同じ方向に対して向き合う」という姿勢が鍵となっている。つまり、共同作業でCJMというものをつくることが重要なのであって、すでに完成されたCJMをみなで共有し「読む」だけでは、このBOとして役割が果たされるとは考えにくい。

この「参加すること」「ともに考えること」は、えてして行政職員やソフトウェア開発者といった「サービスデザインの非専門家」にとっては、参加に自信がもてなかったり、作成されるCJMの品質に対しての引け目を感じたりすることが想定される。

しかしながら、BOとしてのCJMを考えたときにはそこではCJMのできよりも、いっしょにCJMをつくることの方が重要なのであり、逆に参加しなければまったく意味がないともいえる。

このため、CJMやペルソナなどをBOとしてとらえた場合、専門家が事前にこれらのものを用意することはむしろせっかくの相互理解のチャンスをみすみす逃してしまっているともいえる。

逆に、いかに参加のハードルを下げ、非専門家であっても自信をもって参加できるような環境づくり、導入のための文脈づくり(どうしてみなでCJMをつくるのかの理由やきっかけづくり)が重要となる。専門家であるサービスデザイナーが能力を発揮するのは、この場のファシリテーションであるといえる。

3. コラボレーションツールとしてのバウンダリーオブジェクト

3-1 バウンダリーオブジェクトを活用したチームビルディング

ここまで、CJMやペルソナといったサービスデザインツールをBOとして活用することで、異なった背景をもつ人々の相互理解が進むということが見えてきた。逆にコラボレーションのためにBOを利用する視点を考えてみよう。

たとえば、新しいプロジェクトチームが組織されたとき、やはりそこでは専門知識や背景の違いや、各人のもっている課題意識の違いが想定される。そういった場合に、同じ目標にめがけて議論を行うこと自体がチームの結束を深めるということになる。

CJMやペルソナは、「サービスを開発する」というゴールに呼応するものであるため、そのチームがユーザーに向けてなにかを考えるプロジェクトであるならば、CJMやペルソナ設定がそのまま有用となるだろう。

この場合、具体的なサービス開発のスケジュールが引かれていなくても、まずはペルソナを考えてみる、まずはCJMを考えてみる、という活動であってもチーム内相互理解、自分自身の課題と組織課題とのギャップの認識に役立てられる。

3-2 ビジョン策定ワークショップの活用

もし、チームやプロジェクトのミッションが直接的にユーザーに関わらない場合は、パーパス(組織のもつ大局的な目的)、ビジョン(組織が目指す姿)といったものを議論する活動をBOとみなして実践することができる。

特にビジョンは、そもそも「Vison(視界)」というだけあり、チーム内で「見えている」ことから導かれているあるべき姿、すなわち「将来への見通し」となる。このビジョンを根拠のない夢ととらえている人がチームにいる場合、その人は当事者性をもってビジョンを語ることができず、また、そのビジョンに心から共感することができず、プロジェクトのなかでの温度差が生じてしまう。

ビジョンを「視る」ために、お互いの課題意識や機会の認識、そして自組織や自チームの可能性の認識などを共有することが一歩目となる。そこから「この方向であれば自分たちがつくることができる未来だ」という認識を共通でつくり上げることがビジョンである。

この「ビジョンづくり」は組織において、ビジョン自体もさることながら、ビジョンについて語り合う活動自体が重要となる。共有できるビジョンに到達するために現状の課題や可能性について議論をする過程を通じて、互いの認識を理解し、また自身の役割も感じることができるようになる。まさにBOとしてビジョンづくり活動が機能してといえる。逆に与えられたビジョンに対してまったく根拠が感じられなかったり、具体的なイメージがもてなかったりした場合、そういったビジョンは空虚なものとなってしまい、むしろ組織マネジメントにおいては害になってしまうとすらいえるだろう。

このようにビジョンというものはチームやプロジェクトにおいてはBOとしてとらえることができるのである。

3-3 これからのバウンダリーオブジェクト

CJMやビジョンなどは、成果物だけでなく、その構築過程が重要であることが見えてきた。むしろその成果物は、過程をともにしたメンバーにとってはすでに十分理解されている内容であり、そのドキュメント(成果物)は参照しなくとも把握できている状態になっているであろう。

これは特に、CJMなどをゼロから検討していることで、参加メンバーの理解が深まっていることによっている。こういった側面があるため、CJMをテンプレートを埋める形でつくっていくアプローチでは、与えられた枠(軸)のなかを埋めているだけとなってしまい、そもそものCJMについて考える機会が奪われてしまう。ドキュメントの見栄えにこだわらずCJMやペルソナなどはチームでつくってみることが有効となる。

見方を変えれば、サービスデザインそのものもBOととらえることができる。つまり、サービスデザイン活動自体が、そのプロセスに関わることによって生まれる、そのサービス(=課題の解決)に対しての主体的な関わりを生み出す行為であるといえる。

その結果、そのプロジェクトに関わった人にはその課題への当事者性が生まれる。その結果として、そのサービスやサービスをとりまく環境への継続的な関与や改善活動が主体的に生まれることが期待できるのである。

これは、生み出されたサービスそのものよりもむしろ価値が大きい可能性がある。なぜなら、つくられたサービスは、その後継続的な改善が欠かせないものであり、主体的に関与する当事者がいることは、その後のサービス品質の向上にそのままつながるからである。

これからのソーシャルイノベーションの時代は、大きな課題をトップダウンで国や大企業が解決するのではなく、局所的な課題に対して、当事者たちが継続的に関与していくことが求められる。

こういった時代において、これからのサービスデザインに関わるプロジェクトの推進者は、サービスデザインプロジェクトをこのようにBOとみなすことによって、新しい可能性を手にすることができるだろう。

参考文献

- マーク・スティックドーン, アダム・ローレンス, マーカス・ホーメス, ヤコブ・シュナイダー. This is Service Design Doing - サービスデザインの実践, BNN(2020)

- Holger Rhinow, Eva Köppen, and Christoph Meinel: Prototypes as Boundary Objects in Innovation Processes. Conference Paper in the Proceedings of the 2012 International Conference on Design Research Society (DRS 2012), Bangkok, Thailand, July 2012