サービスデザインとアブダクションの思考 イノベーションのためのサービスデザイン(13)

- デザイン経営

- サービスデザイン

- コミュニケーションデザイン

- 教育・人材育成

本記事は、一般社団法人 行政情報システム研究所発行の機関誌『』2022年6月号に掲載の、長谷川敦士による連載企画「イノベーションのためのサービスデザイン」No.13「サービスデザインとアブダクションの思考」からの転載です(発行元の一般社団法人 行政情報システム研究所より承諾を得て掲載しています)。

1. まだ見ぬものへのサービスデザイン

1-1 ダブルダイヤモンドの実際

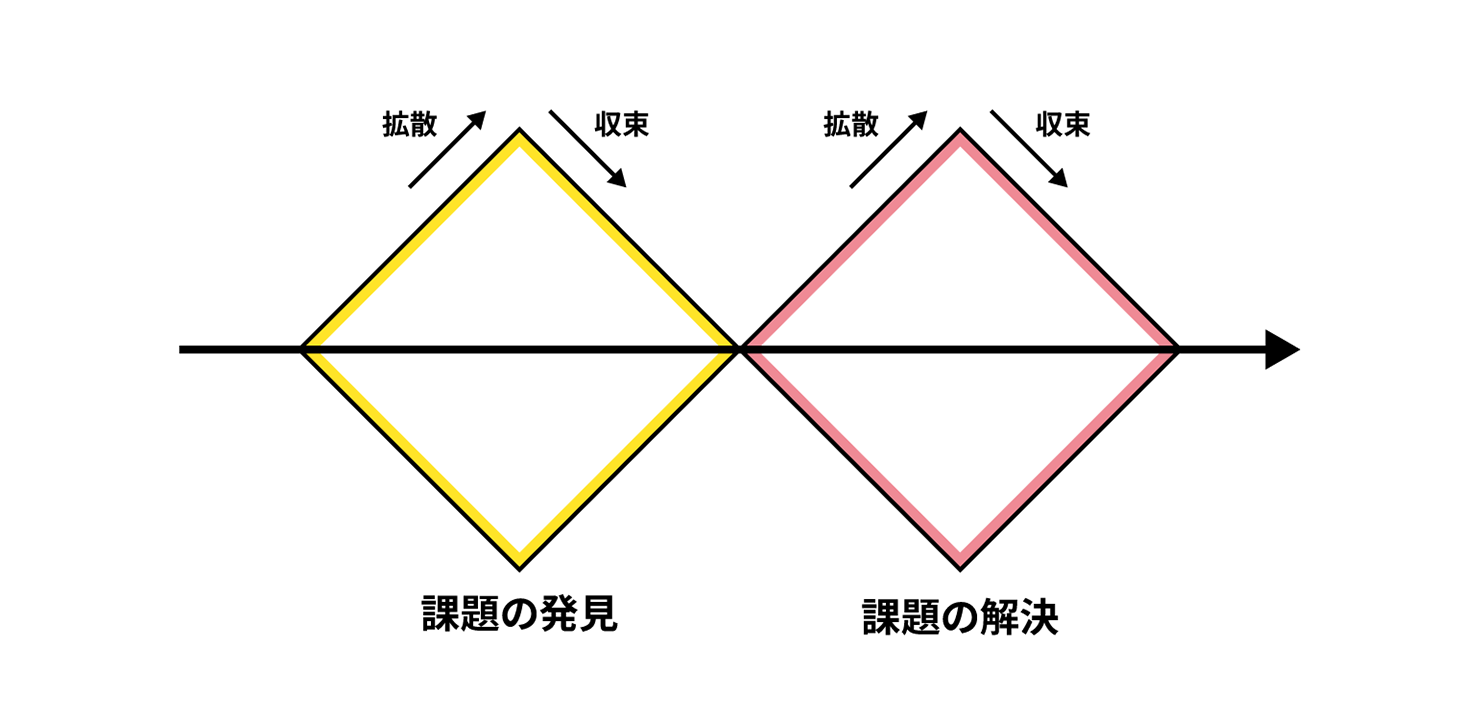

本連載では、さまざまな側面からサービスデザインについて取り扱ってきた。サービスデザインはデザインのアプローチの一つであり、一般的には課題解決であるといえるだろう。しかし、この連載でも度々触れているように、デザインは課題解決だけでなく、課題を発見する側面ももっている(図1)。

図1 英デザインカウンシルが提示したダブルダイヤモンドモデル

(出典)英デザインカウンシルが提示したダブルダイヤモンドモデルをもとに、著者にて作成

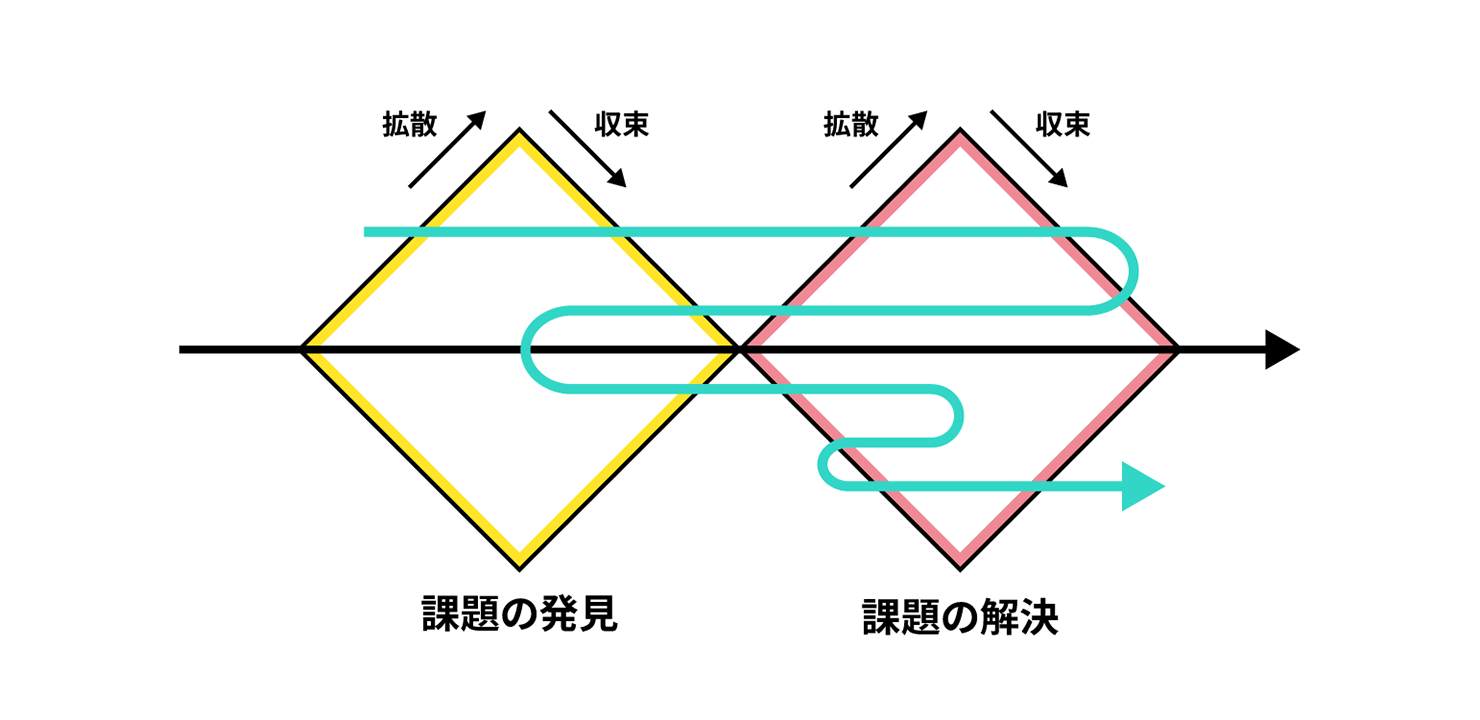

このダブルダイヤモンドモデルは、左から右へ進行するものとして描かれているが、実際にデザインを実践する場で起こっていることは「作ってみたものから新しい仮説=方向性を見いだす」という行為となる。つまり、左から右に一直線に進むのではなく、まず弱い仮説に基づいていちど形にしてみて、そこからの発見に基づいて、プロジェクトの解決策に近づいていくというステップをとる(図2)。

図2 ダブルダイヤモンドの実際

(出典)英デザインカウンシルが提示したダブルダイヤモンドモデルをもとに、著者にて作成

1-2 新しい仮説導出の体験

筆者は武蔵野美術大学の大学院にて、社会人大学院生を含む受講者に対して、デザインプロジェクトの実践を行う演習を実施している。このプログラムのなかで、例年受講者に対して、プロジェクトの最初のほうで、まずはプロトタイプ(試作)を構築することを指示している。

企業活動などではまずは仮説を固めて、それを試作する、というステップをとる。このため、社会人大学院生は概ねまずは議論をしてチーム内での合意を作ったり、納得感を高めたりするというアプローチをとりがちになる。しかし、演習でこれまで事例がないような課題解決を試みようとする際、議論をして仮説を導出したとしても、あたまでっかちの実効性に乏しい案になってしまうことも多い。

ここで、議論を止めて、合意がとれていなくてもよいのでその段階での案でまずは形にしてみることを指示する。受講生は当然ながら半信半疑で試作を行うことになるが、いちどその試作ができて、それを使ってみると、決まってそこから新しい案が生まれたり、より優れた方向へ向かっていったりすることになる。このプロセスによって、それぞれのチームからは、当初本人達も想定していなかった新しい企画が生まれ、受講生達自身が驚くことが多い。

これは、「作ってみたものを観察することから新しい仮説を見いだす」ことの体験であり、前述のダブルダイヤモンドの実際に近い思考アプローチといえる。

2. アブダクションという思考法

2-1 思考方法としてのアブダクション

前述の「作ってみたものから新しい仮説を見いだす」というのは、実は「アブダクション」という思考法として定義されている。

通常「論理的な」思考方法として、演繹(deduction)と帰納(induction)とが知られている。アメリカの論理学者・科学哲学者チャールズ・パース(1839-1914)はこれに加えて、アブダクション(abduction)またはリトロダクション(retroduction)という推論の方法を提唱した。アブダクションは、仮説を形成する思考の方法として位置づけられ、「仮説形成法」「仮説的推論」とも訳される。

演繹は、一般論や過去の事例(前提)から結果を推測するものであり、代表的なものとして三段論法が知られている。たとえば、大前提として「人はすべていつか死ぬ」というものがあり、小前提として「ソクラテスは人間である」というものがあれば、結論として「ソクラテスはいつか死ぬ」という結論が導き出される。

帰納は、複数の事象(前提と結果)からその法則や規則を推論するもので、たとえば、「ソクラテスは死んだ」、「アリストテレスも死んだ」といった事象の観察から「人間は死ぬ」という結論を推測する。

これら二つの推論はよく使われているものだろう。

これに対して、アブダクションは「新しい仮説」を導き出す。たとえば、内陸の地域で魚の化石が見つかったとする。そのとき、その地域はかつては海であったという仮説を導くことができる。こういった仮説形成の思考がアブダクションとなる。このとき、この「仮説」は一つではなく複数想定することができる。また、仮説にどういったものを設定するかは推論者の発想力(想像力)に依るという特徴がある。

このアブダクションは、帰納と似ているが、事実に対しての向き合い方が異なる。帰納では事実を追求し、複数の事実からの一般化を行っているのに対して、アブダクションは推論者が見いだした「驚くべき事実」から、それを説明するための仮説(理論)を生み出す。こういったアプローチであるため、アブダクションから得られた仮説は必ずとも正しいとは限らない。しかし、科学の法則などはこのアブダクションによって見いだされたと言われている。

2-2 やっかいな問題とアブダクション

社会において、課題の解決や新しい価値の創出を考えるとき、これまでにわかっている状況の解決であれば、上記の演繹の思考で解決策を導くことができる。

そしてさらに、この演繹の思考は大変強力な推論方式であり、真なる前提から真なる結論が得られ、そして検証が可能となる。このために、多くの組織において、演繹の議論に基づいて施策が決められることが一般的であった。決められた結論は、誰にとっても正しく、特定の個人がその決定の責任を負うことはなくなる。

しかしながら、いま世の中は、解決策がわからないだけではなく、そもそもなにが問題なのかもわからない、やっかいな問題(Wicked Problem)の時代になっている。このやっかいな問題の時代には、従来の演繹のアプローチで解の仮説を導出しようとしても、そもそも用いるべき前提を特定することができない。

このとき、用いるべき推論の方法はアブダクションとなる。つまり、事象から全く新しい仮説を導出し、そこで得られた仮説を施策の仮説として用いるアプローチが有効となる。アブダクションによって導かれる仮説は、根拠が薄く、確実な解とはいえないことが多い。しかしながら、その新しい仮説を試していく、というやりかたしか前進していく術はない。

もちろん、ただ観察をするだけでは、アブダクションに必要な事象を見つけることは難しい。デザインのアプローチでは、そこであえて仮に試作してみる、というやりかたをとる。そのときの試作は、仮説を試すための試作ではなく、習作とでも呼べるような、思いつきや、その場での議論に基づくものとなる。あくまで、観察を行うための対象の位置づけとなる。そういった習作であっても、実際に形になっているもの、動くもの、体験できるものを構築すると、さまざまな観察を行うことができるようになる。そして、その観察に基づき、アブダクションが起こり、新しい仮説をひらめくことが起こりうる。

このアブダクション=ひらめきに基づく仮説は、先に述べたように強い根拠に基づくわけではない。このため、その実行においては常に検証を行いながら実践することを意識する必要がある。しかしながら、観察による発見やブレインストーミングなどの、根拠ではなくひらめきであっても、こうやってまず形にしてみるところから、発想のサイクルが生まれていく。これはデザインアプローチの一つの特徴であるといえる。

そして、このアブダクションのアプローチこそが、やっかいな問題の時代に求められる思考方法であるといえるのだ。

3. アブダクションを組織で実践するためには

3-1 組織とアブダクション

ここまで、未知の課題に対しての思考方法としてアブダクションが必要となることを論じてきた。しかしながら、多くの組織、特に官公庁や自治体やある程度の規模の企業などでは、このアブダクションのアプローチを推進することが難しい実態がある。

それは、組織のなかでの「正解主義」と「説明責任」に依るところが大きい。

公的な組織では、無謬性、つまり失敗しないこと、が前提とされていることが多い。そのため、「失敗するかもしれない仮説を試してみる」ということ自体がそもそも議論の俎上に上がりにくい(もちろん、それによって大きな被害が出ないようにするためには、影響範囲を限定するといった対応を考えながら実行する必要があることは前提となる)。打ち出される施策は常に「正解」でなければならず、アブダクションによる仮説=根拠に乏しい思いつきの案を実行することは難しいであろう。

また、公的な組織や大企業では、「施策の説明責任を誰がとるのか」が大きな問題となる。アブダクションによる施策は、前述の通り失敗する可能性が織り込まれている。それは前提としながら、可能性を探るためにやってみるという態度が必要なのがやっかいな問題である。であれば、失敗の可能性を織り込んで誰かが責任を負う、という態度が必要となる。これは、アブダクションによる施策立案においては、結果責任はもちろんであるが、それ以上に説明責任が問われるということを意味する。

たとえ失敗するとしても(失敗しないに越したことはないが)、実施したプロセスの妥当性や正当性を適切に述べ、公的機関であれば国民、企業であれば組織内での合意を作る必要がある。

ここでは、公的機関であれば、こういった「実験」は国民のために実施されているという信頼関係に基づき、国民側も失敗を糾弾するのではなく許容する態度も必要となる。たとえば、公共サービス分野でのイノベーションラボ「MindLab」(2002年〜2018年)の実績をもつデンマークなどでは、この官と民の信頼関係によってイノベーションラボが成立していた側面がある。

3-2 アブダクションを活かすために

アブダクションは、人の自然な思考法であり、「クリエイティブな人」だけのものではない。しかしながら、正解主義の学校教育では、こういった意見は「単なる思いつき」「根拠のない意見」とされてしまってきた。そのために、社会に出ても思いつきを口にすることをためらってしまうような風潮が見られている。

そのために、デザイン思考のアイディエーションのフェーズでは「ブレインストーミングの原則」などの、この慣習の殻を破るような手続きが必要となっている。

個人レベルでは、こういったアンラーニング(既存の知識や慣習を自覚し、捨てて新しく学び直すこと)、もしくは学校教育のなかでアブダクションを肯定するようなアプローチが必要となる。

また、組織の文化としてアブダクションを許容しない状況に対しては、ボトムアップ(現場からのアプローチ)、トップダウン(組織としての施策)の両面からの対応が必要となる。

ボトムアップのアプローチとしては、大きなプロジェクトではなく、小さなプロジェクトからスタートして、そのなかでは失敗を繰り返すようなことが望ましい。プロジェクトのなかでアブダクションの思考によって発展する感覚を経験に基づいて学んでいくことで、より応用につなげることができるだろう。

また、アブダクションを許容する文化作りとしては組織全体のルール作りが最も重要となる。それは端的には失敗を許容する文化作りといえる。「失敗を許容する」はよく言われるフレーズであるが、実際はなかなか失敗できないことが多い。本当に失敗を許容するためには、組織のプロジェクト遂行スケジュールのなかである程度の失敗を前提として、それらが失敗して実行できなくても組織が停滞しないようにしておく必要がある。

また、公的機関では、失敗を許容するような状況は運用次第では恣意的に利益誘導などを起こしやすくなる。このためには、プロジェクトの設計、遂行、その責任者を開示する、徹底した透明化が求められる。

そして最後に、たとえ失敗したとしても、適切なプロセスをとっていたとき、それは必要なプロセスであったことを理解する国民やユーザーが必要である。

アブダクションは、これからの社会、ソーシャルイノベーションのなかでは、欠かせない思考法であり、より実践を積み重ねていく必要がある。

参考文献

- 米盛裕二, アブダクション - 仮説と発見の論理, 勁草書房(2007)

- Kees Dorst, The core of ‘design thinking’ and its application, Design Studies, Vol. 32 (6) (2011), pp. 521-532, DOI:

- Christian Bason, Leading public sector innovation (Second Edition): Co-creating for a better society, Policy Press (2018)

- テーマ :