“インハウスデザインチーム”を置かないデザイン組織 SMBCコンシューマーファイナンスIT戦略部が目指す“自律 × デザイン思考”のチームづくり(1)

- デザイン経営

- サービスデザイン

- UX/UIデザイン

- 教育・人材育成

個人向けローンサービス「プロミス」を展開するSMBCコンシューマーファイナンス(以下、CF)は、2023年4月、デジタル化推進の核として「IT戦略部」を新設しました。専任のデザイナーチームを置かず、ノンデザイナー中心でデザイン思考を取り入れながら、顧客体験価値を高める新しい組織づくりに取り組んでいます。

本連載では、数回にわたってCF IT戦略部の挑戦を紹介していきます。第1回は、部長・武井俊一郎さんに、デザイン思考の組織導入支援を担っているコンセントの石井と加川が話を聞きました。

▶︎第2回 「UXは専門職だけのものじゃない。カルチャーの橋渡しと仕組みづくり」

▶︎第3回 「自分の答えに辿り着くための『UXガイドブック』」

第1章 なぜIT戦略部が生まれたのか ── デジタル化への挑戦と新たなスタート

さらなる顧客体験をふまえたデジタル施策促進のために

石井:まず、IT戦略部という部署が新設された背景について、あらためて教えてください。

武井:私が着任したのは、2023年4月に「IT戦略室」が「IT戦略部」に拡大されたタイミングでした。それ以前の状況としては、社内で「デジタル化を本格的に進めなければならない」という流れがあり、アプリやウェブの改定で不具合が出てしまうなどの課題もあったそうなんです。

そこで、「やっぱり顧客体験をきちんと考えて、デジタル施策を推進していく必要があるよね」という議論が進み、まずは2022年4月に「IT戦略室」として小さく立ち上がり、そこから組織が本格化していった、という背景になります。

石井:では、IT戦略部は具体的にどんな業務を担っているのでしょうか?

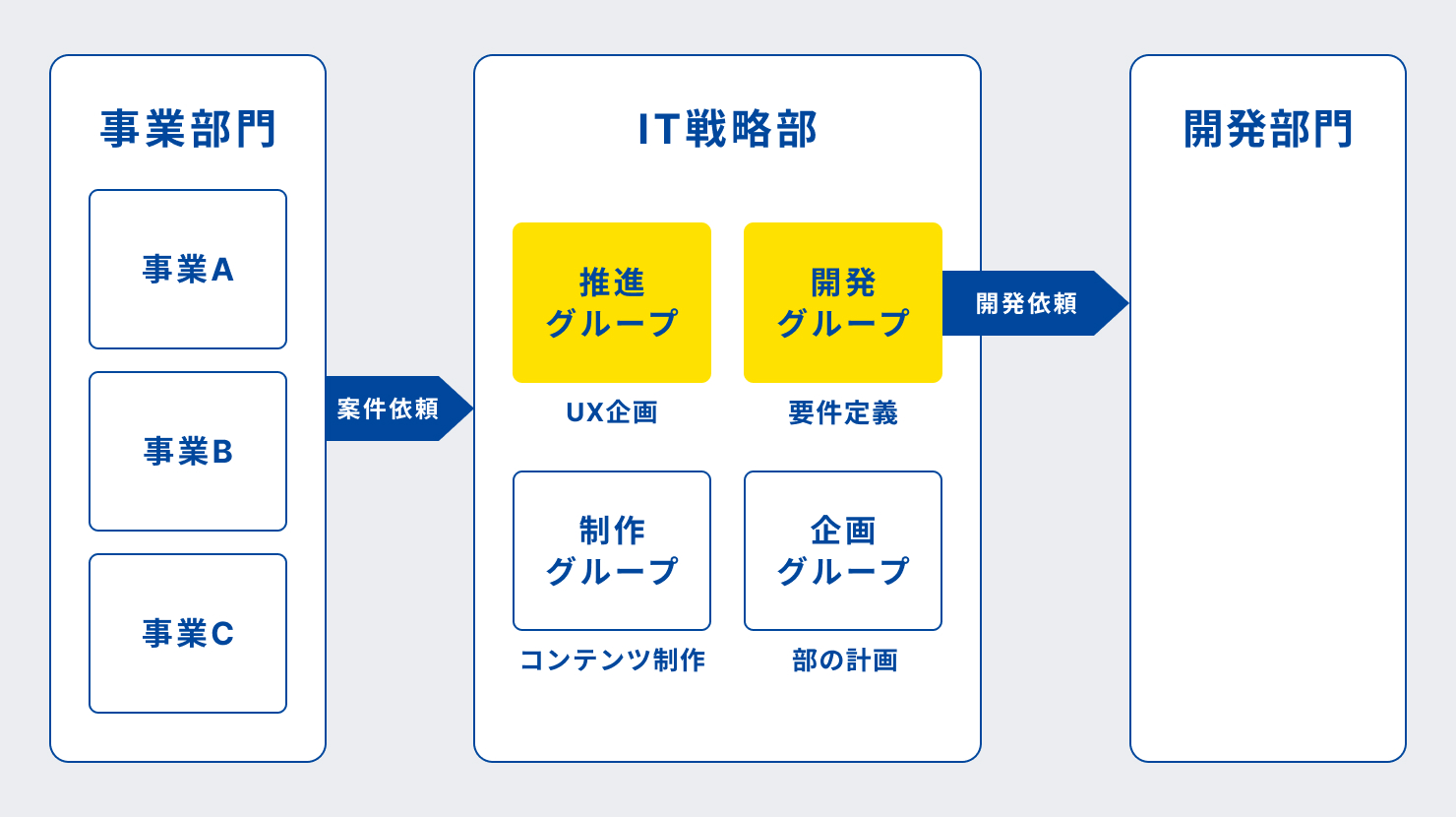

武井:大きく言うと、要件定義、UX企画、アジャイル開発、DX推進、このあたりが柱です。例えば、新しいローン商品を出したいとなったら、それをウェブやアプリでどう打ち出すかを考えて、そこから要件を定義して、システムにつなげていく。

既存のサービスの改善や、成果が出ていない部分を見直していくような取り組みもやっています。案件の起案から顧客体験価値を付加した要件定義、そしてシステム開発につなげるところまで、一貫して担っています。

事業部門からきた依頼を推進グループと開発グループが連携して、システム開発に繋げていく。

組織が抱えていた「分断」を繋ぐ人材が重要

石井:武井さんが着任されたとき、組織にはどんな課題がありましたか?

武井:当時、要件定義を独力できちんとやり切れる人は、本当にわずかしかいないと聞かされました。実際に現場でビシバシと要件定義ができる人というのは、当時副部長だった浮田さんなど、ほんの数名だけという状況とのことで、それを聞いて本当にそうならこれは困ったな、と。

さらに分業がかなり進んでいたので、進行管理はできても企画から開発までを一貫して見渡せる人が必要とされていなかった。だからIT戦略部のメンバーには、そこを一貫して見ていけるようになってもらいたい、という思いがありました。

事業部が企画の入口部分をもっているけれど、それ以降の開発に渡すところまでの流れは全てこの部で責任をもってやる。それができたらうちの会社のデジタルは絶対強くなれるな、と最初に来たときに思ってどうやろうか逡巡していました。

武井俊一郎氏(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 IT戦略部長)

銀行でのデザイナー採用やデザイン組織の立ち上げを主導。現在、SMBCコンシューマーファイナンスのIT戦略部にて、デジタルを活用した顧客体験の向上とUX企画、要件定義等を所管。

第2章 なぜ、IT戦略部にUX企画が生まれたのか?

サービス全体の体験設計をするチーム

石井:これまでのお話を伺っていて、「UX」「顧客体験」といった言葉は何度も出てきたのに、「デザイン」という言葉が一度も出てきていないのがとても興味深いです。

最近は「デザイン思考を組織に取り入れよう」といった言い方から始まる企業も多いなかで、武井さんはあえて「デザイン」という言葉を使わずに、“体験”を軸に、組織や業務のあり方そのものを見直していこうとしているように感じました。

武井:来た当時、会社の中では、「改善活動の一環でUI/UXに取り組むように」ということがすごく言われていました。ただ、その「UI/UX」というのは、どちらかというと合言葉のようになっていて、「大事にしなきゃ」と言われつつも、実際の体験設計にはなかなか踏み込めていない印象がありました。

だから、もっと人間の感覚や心の動きみたいなものも含めて、ちゃんと「体験」を設計していく必要があると感じて。その重要性を、まず部内のメンバーに分かってもらうのが重要だと強く思っていました。

石井:なるほど。言葉としての「UI/UX」は使われていても、その意味する“体験”の部分には本質的には向き合えていなかった、ということなんですね。その感覚を持たれた背景には、実際のサービス提供や事業環境に何か変化があったのでしょうか?

武井:CFは60年にわたって消費者金融領域できちんと利益を出してきた会社です。これまでは、ターゲットとする層に対して必要な体験価値を提供していく戦法だったのかなと思います。

でも今は、無担保ローンの市場環境が大きく変わってきています。銀行や消費者金融に加えて、ドコモやLINEのようなデジタル企業が金融サービスに参入してきた。信用情報の利用範囲も広がり、かつてのようなすみ分けが難しくなってきている。これまでのやり方が通じづらくなってきた場面も出てきているなかで、より広い顧客層に向き合うなら、体験そのものを今の時代にあわせて見直していく必要があると考えました。

石井:なるほど、そこにつながってくるんですね。めちゃくちゃ面白いです。IT戦略部は、企画から開発に至るところまで一貫して要件を考えられるポテンシャルがある部署ですし、そこに武井さんの「顧客を、視野を広げて、よりちゃんと見ていこう」という課題感が加わったことで、すごくいい相性になったんだなと感じました。

その、顧客体験を考える機能としてつくられたのが、「UX企画」なんですね?

武井:そうです。顧客体験をきちんと設計するために立ち上げたのが、IT戦略部の推進グループが担っている「UX企画」チームです。

「デザイン」という言葉にはいろいろな定義がありますが、私は「絵を描くようなデザイン」はUIの設計、つまり画面やインターフェースをつくる設計だと整理しています。一方で、UX企画が担当しているのは、ユーザーの体験そのものを設計していく、サービスをつくっていく部分です。

例えば、新しいサービスを立ち上げるときに、ユーザーにどんな体験をしてもらうのか、ウェブやアプリでどう見せていくのかを考える。その上で、要件定義チームやシステム部門とも連携しながら、「現実的にどう実装するのか」「どんなシステムのつなぎ込みが必要か」を一緒に検討していきます。

ただ単に画面をつくるだけではなく、ビジネスやシステムの制約も踏まえた上で、サービス全体としてどう体験を設計するかに向き合う。それがUX企画の役割です。

第3章 インハウスデザインチームはあえて「つくらない」

デザインチームをつくらなかった理由

石井:要件定義までまるっと担える、かつ顧客視点で考えられるチームを目指された中で、あえて専任のデザインチームは置かないという判断をされたのはなぜだったのでしょうか? 三井住友銀行では、インハウスのデザインチームを立ち上げられたご経験もあるとうかがっています。

武井:銀行時代にインハウスデザインチームを立ち上げた時の初期のデザイナーの一人、金子さんにも相談したんです。そのとき思ったのは、インハウスでデザイナーを採用・育成するのはいま当社では無理だな、ということでした。

あの当時、銀行の中には「デザイン」という概念すらあまりなくて。だからこそ、逆に「銀行がデザインやる」と言うだけで世間的には珍しがられて、話題になった。そういう追い風があったからこそ、採用と実運営のハードルは高かったものの、なんとか体制をつくることができたんです。

石井:確かに、SMBCのデザインチームができた時は、デザイン業界では結構なニュースになりましたね。

武井:でも、今のCFにはその追い風がない。社内の土壌もまだ整えていないし、たとえデザイナーを採用できたとしても、環境が伴わなければ失望して辞めてしまうリスクが高い。

さらに、SMBCのデザイナーに協力を依頼しようにも、デザインチームも人員に余裕があるわけではなく、CFを表立って全面的に支援する体制は取れない、と、はっきり言われた。そしてここに使えるお金も潤沢にあるわけではない。つまり、インハウスデザインチームをつくるための要素が、CFでは揃わない。これが現実でした。

そして何より、「お金を払って外からデザイナーを連れてくればいい」という発想も避けたかった。お金でデザインをお願いする構造にしてしまうと、そもそも思想が破綻する。そう考えて、専任チームはあえてつくらないという判断をしました。

外部パートナーに依存しない理由

石井:そこがすごく面白いですよね。「思想が破綻する」というところを、もう少し深掘りさせてください。なぜ、よくあるような「外部パートナーにリードを任せる」体制にしなかったのでしょうか?

武井:理由はシンプルで、外部パートナーに任せる体制は強い依存性をもつ「中毒」症状に陥ることと同じだと思っているからです。

一度外に頼る構造をつくってしまうと、自分たちで考え抜いて遂行する力が育たなくなる。最初は便利でも、だんだんと思考停止になり、そのうち何もできない社員の集まりにしかならない。「何かあったら業者が悪い」と責任転嫁する体質が組織に染みついてしまう。そういう組織には絶対にしたくなかった。

加川:依頼される側の立場としても、正直すごく共感します。「お願いしてるから全部任せきりでいいよね」という態度が生まれると、本当にいいものを一緒につくるのって難しくなりますよね。

武井:そうなんですよね。実際、私が来る前は、たとえばコンテンツ制作などの業務で、担当者がそれぞれの業者さんに最初から丸ごとお願いするような形式が、いくつか存在していました。そうすると、企画も発注もすべて業者さん任せになってしまい、自分たちで考えるプロセスが入り込めなくなる。それがそのまま思考停止につながっていたかどうかは分かりませんが、少なくとも、これは良くない形だと感じたんです。当時は不満の声も強かったですが、徐々にやり方を見直していってもらいました。

外部の力を借りること自体を否定するものではもちろんありませんが、「まず自分たちで考え、動く」ことを徹底的に重視しています。

石井真奈(株式会社コンセント デジタルプロダクトディレクター/Product Design group チームマネージャー)

デジタルプロダクトと業務デザインのディレクションを得意とし、顧客企業のデザイン組織支援に注力。顧客特性に応じたチームビルディングとマネジメントを推進する。2021年より三井住友銀行のデザイン組織支援にプロジェクトマネージャー・デジタルプロダクトディレクターとして参画。現在は三井住友銀行、三井住友カード、SMBCコンシューマーファイナンスの3社を対象に統括PMとしてデザイン戦略を支援。

石井:最初に自分たちで考えた上で、外部の力をうまく組み合わせる。その順番が大事だということですね。

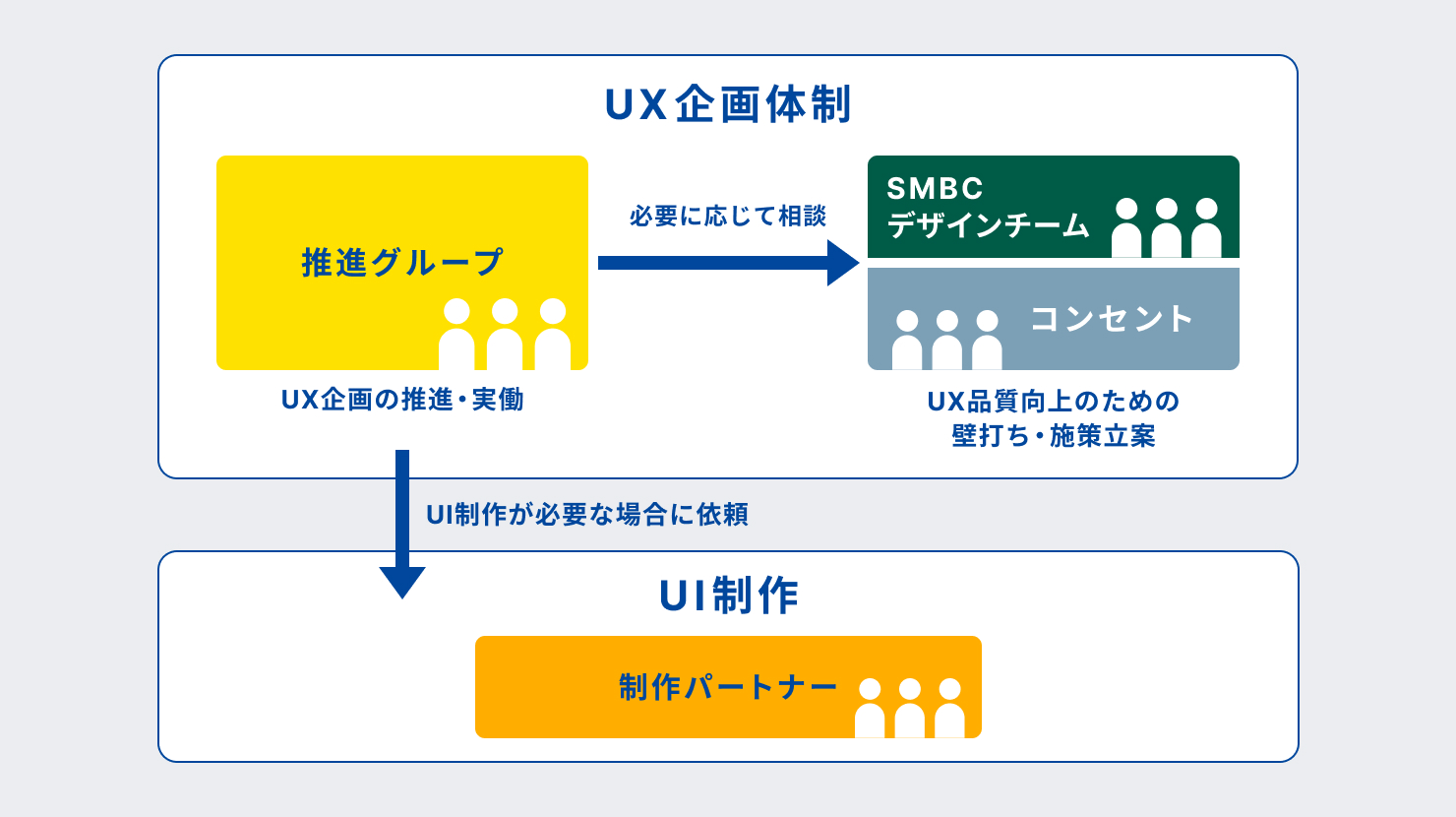

武井:まさにそうです。特に、UX企画や体験設計に関しては、社員自身が一から設計し、構想し、形にする。その上で、最終的なUI実務など、必要な領域だけを外部パートナーに依頼する、というスタイルを取っています。わかりやすく言うと、「最後の絵をつくる手前までは必ず自分たちでやろう」ということですね。

第4章 ノンデザイナーでつくるデザイン組織構想

強化の起点は、自分たちにある

石井:ここまで、IT戦略部としてインハウスデザインチームをつくらない、外部パートナーにも依存しないという方針を貫かれてきたわけですが、そこからどのような組織構想を描かれたのでしょうか?

武井:インハウスデザインチームはつくれない。外部パートナーへの依存も避けたい。そうなると、自前でデザイン機能をもった組織をつくるしかない。そう考えました。

ただ、いきなり「顧客視点で考えろ」と言われても、肌感のないメンバーには特に難しい。自分もネット銀行時代の多少の経験はあっても、UXのプロではないですしね。だったら、自分たちのUXデザインの取り組みを強化するために、デザインの専門家に支援してもらう形がいいんじゃないかと考えたんです。

銀行のデザインプロフェッショナル職も可能な範囲で最大限支援をしてくれましたが、CFやプロミス全体の品質や活動を支えるとなるとやはり手が足りなくなってきてしまいます。そこで、不足している部分を補い、取り組みをさらに強化するパートナーとして、彼らとも相談して、コンセントさんにお声がけしました。

石井:IT戦略部が発足したばかりのタイミングでしたよね。すごく興味深いご相談だったのを覚えています。そこから何度かディスカッションを重ねて、2023年10月から、主に推進グループの支援をさせていただく形になりました。

武井:コンセントさんには、銀行のデザインプロフェッショナル職と並ぶ、頼れる存在として、私たちの取り組みを支え、引っ張っていくパートナーとして入っていただきたいと考えていました。

正直、そのときは今みたいにこの体制がうまくまわっていく自信なんてまったくなかったです。こうは言ったけど、追い返されるかもしれないなと半分思いながら実は行きました(笑)。「何言ってんですか?こんなんでまともなモノできると思ってるんですか?」って。

石井:そんなこと言いませんよ(笑)。

「デザイン」が社会的に求められる時代に

加川:ちょうどご相談いただいた頃、世の中でも大きな動きがあったんですよね。「デザイン経営」宣言が出てから数年経って広義のデザインの浸透が進んでいたなかで、デジタルスキル標準にも「デザイナー」や「デザイン」がDX推進スキルの一つとして明記されたんです。

デジタルの変化が速すぎて、「もう追いつけない!」と感じる企業が増える中で、追いつくために必要な能力の一つとして、武井さんがおっしゃるUXやスクラップ&ビルドの姿勢――つまり「デザイン思考」が注目され始めた。

加川 大志郎(株式会社コンセント プロデューサー/プロジェクトマネージャー)

システム開発寄りのウェブディレクターからキャリアをスタートし、15年以上ウェブサイトの構築・運用プロジェクトに従事。ウェブ情報アーキテクチャに軸足を置き、数十~百を超えるウェブサイト群のガバナンスやウェブを中心としたデジタルマーケティングに関するコンサルティング、プロジェクト推進を得意とする。事業計画におけるウェブ領域の役割定義から、日常のオペレーション業務の効率化までをトータルでコーディネートできる守備範囲の広さが強み。近年はウェブサイト運営を導入にしたDX推進やマーケティング組織開発支援、デザイン人材育成支援に領域を拡げている。

加川:僕らもデザインのプロとして、デザインのバックグラウンドをもっていない方たちにデザイン的な考え方を広めるのは、社会的責任だと考えていました。だからこのタイミングで、組織開発支援に関われたのは本当にいいご縁だったと思っています。

「直接手を動かすのではない」伴走する支援体制

武井:推進グループを中心に、自分たちが考え、自分たちが動く文化を定着させたい。そのために、コンセントさんには外からのアドバイザーではなく、内側に入り込んで、日々の壁打ち相手として向き合ってもらっています。ときには厳しいやりとりも交えながら、考えを整理したり、行動に移す後押しをしてくれる存在です。

石井:そうですね。実際に、制作実務や画面作成に直接手を出すのではなく、推進グループが自ら企画・設計し、それを要件定義や開発に渡していく流れを支えています。最近では組織の土台づくりから派生して、推進グループメンバーを育てる「人材育成」にも役割が拡張してきているのが、我々としても面白いところです。

UX企画は推進グループが主体となって実行し、パートナーは必要に応じて品質を上げるための役割という位置付けで機能し、CFが展開する個人向けローンサービス「プロミス」のUX品質を向上させている。

第5章 ”自律 × デザイン思考”の組織実装

まずは「環境」──スキルより大事な土台

石井:いざ、顧客視点でのUX企画をやっていこうとなっても、本来であればやったことがない領域なので、なかなか最初からパフォーマンスが出ないことが想像されます。でも、伴走支援させていただいてあらためて感じたのは、IT戦略部には、すでにとても良い環境ができつつあった、ということです。

学んだことのない知識は、あとからつければ良い。ビジネスパーソンにとって本当に重要なのは、仕事に臨む姿勢やマインドセット、そしてチャレンジを後押しする環境だと思っています。この「素地」が備わっているからこそ、ノンデザイナー中心でも、デザイン組織構想が形になりつつあるんだなと感じています。

加川:確かに、外部から見ても、最初から前向きな空気感がありましたよね。だからこそ、新しい取り組みにもスムーズに挑戦できる下地ができていたのではないでしょうか。

石井:そんなIT戦略部の環境の良さや強みをどのように根付かせてこられたのか、武井さんにお聞きしていきたいと思います。

1. 意思決定の文化──フラットに、すぐ決められる組織

石井:パートナーとして一緒にお仕事をするようになってまず感じたのは、メンバーの皆さんの施策検討におけるスピード感です。側から見ていても、IT戦略部メンバーは役職に拘らずフラットに接して、かつ素早く意思決定をしている印象です。この環境は最初からでしょうか?

武井:いえ、最初は全然違いました。私が来た当時は、上司に決めてもらうまで、たくさんのステップを踏まなきゃいけなかった。でも今は、下手したら1ステップで決まります。集まったメンバーで議論して、その場で即決する。変にヒエラルキーをもたず、それぞれが対等に意見を出して判断できる。

その背景には、日ごろから、方向性や判断の軸を揃えていけるように、いろんな場面で意識づけをしているということがあります。上下に関係なく、ビジネスのフィールドに1プレイヤーとして立つ感覚を持っていて、案件というボールが転がってきたときには、その共有された意識に沿って、プレイヤー同士でゴールを目指すように仕事を進めていけるようにしているんです。

つまり、上司に都度確認を取って決めてもらうのではなく、その場に至ってからどうしようかと考え出すのではなく、実際の案件をやっていく現場で「こうしよう」「そうだよね」と決めて動いていけるから、速いしブレない。それが今のIT戦略部の、意思決定の速さの正体だと思います。

2. 自律の文化──「編集長は誰?」

石井:ただ、最初から自律的に動けたわけではないですよね?そこはどうやって育ててきたのでしょうか。

武井:担当者が「最後どうしたらいいですか?」と話をもってきたときは、必ず「編集長は誰?」と聞いていました。編集長とはその案件の担当者、つまりその案件のオーナーです。「編集長のあなたはどっちがいいの?」と聞いて、「こっちです」となれば、「じゃあそれで」と、即、結論に至ります。

最終的な判断の責任はもちろん私ですが、そこで決めるのはその本人。いろいろ拘って心血注いでやっている人の考えが一番良いものであるはずと思うから。そういう場面ではその後押しをしてあげるわけです。

最初はみんな戸惑いましたが、だんだんと、自分で判断する、もしくは「これにしたいと思います。」と自らの答えとして1つだけもってやってくるようになっていきました。

石井:担当者の意思を引き出すことで、自然とオーナーシップが育まれていったんですね。

3. ユーザー視点を根づかせる文化

石井:ユーザー視点が自然に身についている人が多いのも印象的でした。

武井:我々の仕事は、人間の感性に訴えかける仕事だとよく口にしています。だから、若いメンバーには、「あなたたち世代の感覚でどう思う?」と常に問いかけています。

プロミスのターゲット層は、20代後半〜30代前半の若い世代。自分たち自身がその感覚を掴むことができるわけで、そうしたら、絶対に良い体験がつくれるでしょ?その延長で、もっと感性を広げるために、「いろいろと仕事以外の体験をしてみなさい」「違う世界を見てこい」ともよく伝えています。海外でも、国内でも、自分がマイノリティになる環境に飛び込んで、違和感を浴びてこい、とかと。

石井:私もコンセントの新卒採用面接で「何を入社するまでに学んだら良いか」と聞かれて、「旅行でもしてきたらどうか」と言っているので完全に同意です(笑)。

文化の土台から、自然な定着へ

石井:こうやって、地道な実践を積み重ねることで、IT戦略部には、確かな文化の土台が築かれてきたんだなとあらためて感じました。これが今の「いい環境」をつくっていると思うと、すごく納得感があります。

加川:先述の「デジタルスキル標準」でも、今求められているのは単なる技術力だけじゃなくて、変化を受け入れて、適応していけるマインドやスタンスの部分なんですよね。武井さんやIT戦略部の皆さんは、デザインとかアジャイルみたいな言葉を使わずに、自然と変化に適応する働き方を実践していた。それが、今こうして組織文化として根づいてきているんだなと感じます。

武井:もともと、銀行でもCFでも、それこそ「UX」や「デザイン」という言葉が出てくる前から、私は、お客さまと向き合う上で大事なのは、目に見える“見た目”だけではなく、もっと感覚的な「体験そのもの」だと感じていました。だからこそ、単に頭で描いただけのストーリーではなく、実際の人の気持ちや行動とちゃんと結びついた“生きたストーリー”=UXを設計することが大切だと考えたんです。

そうした“感覚”を軸に体験を設計していこうとしたときに、避けて通れなかったのが「これまでのやり方をどう捉えるか」という問いでした。「既存のやり方はもう古い」と全部を否定するのは、ある意味いちばん簡単なやり方でもあります。でも、それだけでは見落としてしまうことも多いと思っていて。むしろ、これまでやってきたことの中にも、ちゃんと活かせるものはあると感じていたんです。

だから私は、そうした“良さ”は受け継ぎつつ、その上でユーザー体験を意識したUX企画を、少しずつでも組織の中に根づかせていけたらと考えてきました。

加川:デザインとかUXデザインって、枠組みとして後から名前が付いたけれど、IT戦略部の皆さんは、本質的な部分を無意識に実践できていた。武井さんのそういう意図的な仕掛けがあったから、それが自然に組織文化として定着していったんだと思います。

加川:今あらためて思ったんですが、武井さんって、UXデザインをする人たちのUXをデザインしてますね。

武井:うまいこと言いますね(笑)。

第6章 これから広げたい世界、これから育てたい人たち

社会を少しでも動かしたい

石井:ここまで、IT戦略部としての取り組みや文化づくりについて伺ってきましたが、武井さんご自身は、もっと広い視点で社会に対しても想いをもたれているとお聞きしています。あらためて、どんなことを考えていらっしゃるか教えていただけますか?

武井:日本は、もともと「お金を借りること」や使うことにネガティブなイメージがありますよね。銀行とか金融業とかお金を扱うこと=よくないもの、みたいな空気感で、遠い昔からずっと続いている。

でも例えば、お金を借りて或いはお金を使って自己投資して、自分を大きくして、人生を豊かにしていく。そういう道があってもよいはずなんです。海外でそういう世界を見たからということもあります。無理に借りることを使うことを勧めているわけではもちろんありません。でも、そういった何かをきっかけに人生を切り拓けていった人たちもいる。

そういう人が増えていくなら、ハッピーなことも増えて、社会全体もより良い方向に動いていくかもしれない。そんなふうに思っています。

地に足のついたUX企画を、一緒につくっていく

加川:社会に対しても、組織に対しても、「誰かが用意したものをなぞるんじゃなくて、自分で考えて、動ける人を増やしたい」っていう想いが一貫していますよね。

武井:そうですね。企画から体験価値を付与した要件定義、システム開発に至るところまで、ある程度を単独で手がけられる。そんなしっかりとした足腰のあるUX企画パーソンを、1人でも多く育てていきたいと思っています。生み出す、というより、一緒に仕事ができる仲間がどんどん増えたらいいな、という感覚ですね。

見た目がキラキラしているのではなく、ちゃんと「特にこれといって意識はされていなくても、気持ちよく使えて、気づいたら自然と使い続けている」ような、地に足のついたUX企画を、たくさん世の中に出していきたい。

世の中もどんどん変わっていきます。だからこそ、トレンドをしっかり捉えつつ、本質からぶれずに、「使う人の心に知らず知らずのうちにちゃんと届くもの」を地道につくり続けたい。それが、私たちがこれからも目指していく姿だと思っています。