高齢者のためのデジタルサービスのUX・UIを考える

野村総合研究所(NRI)グループのNRI社会情報システム株式会社様(以下、NRI社会情報システム)は、全国の市区町村で運営されているシルバー人材センターに基幹システムを提供しています。2013年以降、シルバー人材センターが高齢者に提供する付帯サービスの開発をコンセントでも支援してきました。本プロジェクトでは、NRI社会情報システム社内で属人的な知見になっている「高齢者に向けたデジタルサービスのUX・UI」について体系的に整理する支援を行いました。

- ドキュメント・スライド

- UXコンサルティング

[ プロジェクトのポイント ]

- ペルソナの作成と定量・定性調査による仮説の検証

- 高齢者のデジタルサービス利用に影響を与える要因の調査

- 高齢者が使いやすいUX・UIを目指すための観点のまとめ

プロジェクトの背景

NRI社会情報システムでは、これまで高齢者向けのさまざまなサービスを展開してきた中で、UX・UIに関する知見が徐々に蓄積されつつありましたが、体系化されておらず他サービスへの活用が難しい状況でした。

特に、使い慣れたUIが変更されることで一時的に使いにくい状態が生じやすい高齢者ユーザーに対しては、短期的なUXの評価が難しく、継続的な改善サイクルの構築にも課題が残っていました。

そこで、まずはUX・UIの議論の端緒となりそうな前提事項や重要な観点、配慮事項、留意点などを体系的に整理することにしました。

問題解決までのアプローチ

ペルソナの作成と定量・定性調査による仮説の検証

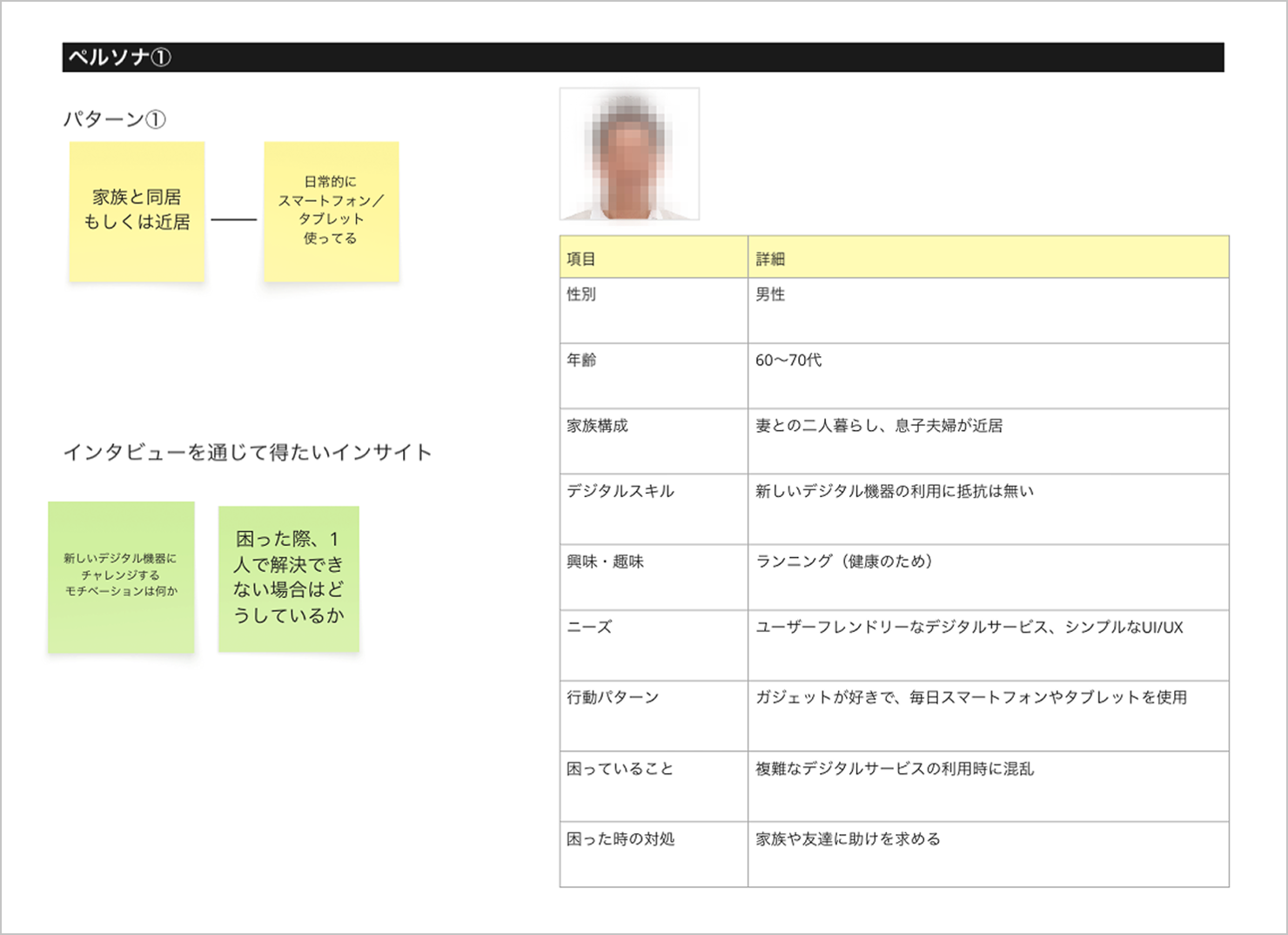

高齢者が「1人でデジタルサービスを利用する場合」と「家族のサポートを受けられる場合」で、デジタルに対する向き合い方が変わるのではないかという仮説をもとに、以下4タイプのペルソナを作成して検証を行いました。

- A.家族と同居、もしくは近居かつ日常的にスマートフォン/タブレットを使っている高齢者

- B.(家族と離れた)一人暮らし、または夫婦のみ住まいかつ日常的にスマートフォン/タブレットを使っている高齢者

- C.家族と同居、もしくは近居かつ日常的にスマートフォン/タブレットを使っていない高齢者

- D.(家族と離れた)一人暮らし、または夫婦のみ住まいかつ日常的にスマートフォン/タブレットを使っていない高齢者

ペルソナの作成にあたっては、官公庁や民間企業が提供する「高齢者とデジタルサービスの関係性」についてまとめられた調査結果や統計情報を参考にしました。また、「デジタルサービスとの向き合い方は家族のサポートの有無により変わる」という仮説の検証のため、ペルソナに近しい高齢者に対して、インタビュー調査やアンケート調査を行いました。

高齢者のデジタルサービス利用に影響を与える要因の調査

高齢者本人の意向や動向のみならず、デジタルサービスとの向き合い方に大きな影響を与えるであろう社会的な要因について、PEST分析を取り入れた調査を行いました。デジタルネイティブと呼ばれる世代が広がり、令和時代の高齢者を取り巻く社会的な状況もこれまでと大きく変わってきています。

- 政治的要因(Political):法律や規制、政府が行っている高齢者向けの取り組みや支援策などがどう影響しているか

- 経済的要因(Economic):高齢者世代の経済的な状況や所得水準などがデジタルサービスの利用状況にどう影響しているか

- 社会的要因(Social):高齢者の価値観やライフスタイルなどがデジタルサービスの受け入れにどう影響しているか

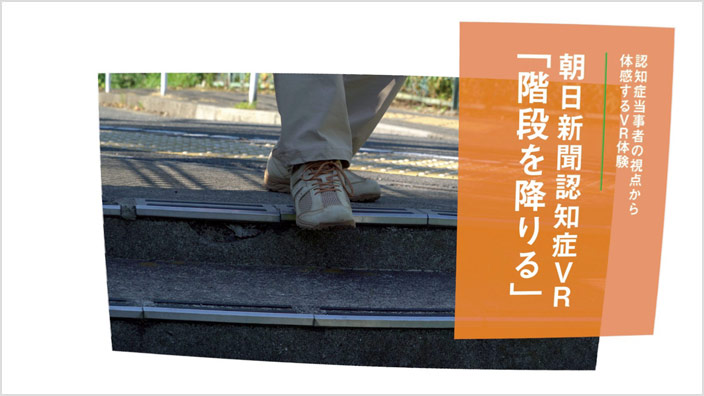

- 技術的要因(Technological):高齢者にとって使いやすく安全なデジタルサービスの提供を可能としているデジタル技術の進化などがどう影響しているか

活動の成果と今後の展望

調査結果を踏まえた分析・考察から、高齢者が使いやすいUX・UIを目指すために「認識すべき課題」や「考慮すべき状況」を5つの観点でまとめました。ここではその一部を掲載します。

1. 高齢者が苦慮するUI課題

70代前半までの高齢者でスマートフォンの所有率が9割前後となっており(80歳以上でも6割)、基本的な操作については高齢者でもおおむね問題なく対処できている。その中で、ウェブアクセシビリティの観点を取り⼊れることで、高齢者が直面しやすい以下4つのUI課題に対して効果的に対処できると考える。

- 細かい⽂字が読みづらい

- タッチデバイスの操作が難しい

- 想定外の動きに混乱する

- 多くの情報を記憶しておけない

2. メンタルモデル欠如の影響

高齢者はデジタルサービス周辺の事情や特徴について知っていること・知らないことが局所的で、相互のつながりを構築できていない場合が多い。そのため、以下3つのメンタルモデルが高齢者の中に構築されることによって、デジタルサービスの利用が後押しされ、デジタルリテラシーの向上にもつながると考える。

- そのアプリ、デジタルサービスの便益とは

- ⼀般的なUI、操作⽅法とは

- ネットワークやデバイス、アプリの概念関係性とは

3. 高齢者特有の心理状態

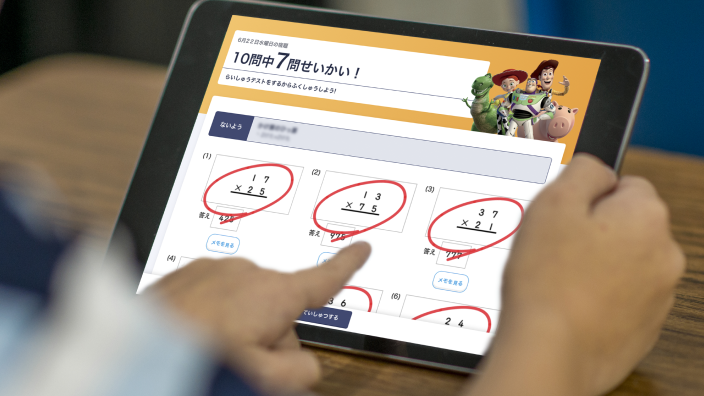

デジタルに苦手意識がある高齢者は「自分にはできない、使いこなせるはずがない」「新しいものを試すより今のままでいい」と感じていることが多いことがわかった。そのようなデジタル利用を避けている高齢者に対しては、小さな試みから成功体験を重ねてもらい、”デジタルを自分のものにできている”という感覚を醸成することで、継続利用につながると考える。

4. 高齢者がデジタルをポジティブに捉えるマインド

高齢者にとって、デジタルサービスを通じて人とつながれることや、その先にいる人からのリアクションやフィードバックを得られることが、大きなモチベーションとなっている場合が多いことがわかった。また、新しいことへの挑戦という観点では、家族よりも同世代の人からの影響を受けやすい傾向にあったため、これらを理想的なUXと捉えてUIを改善していくことが大切である。

5. 家族のサポートによる影響

操作でわからないことがあった際に質問したらすぐ答えてくれる家族がいるなど、周りからのサポートがあることによりその後の継続学習意欲、新しいことへ挑戦するモチベーションに違いが生まれることがわかった。半面、高齢者に代わって設定作業などを全てやってしまうなど、本人の自主性を阻害しモチベーションの低下をもたらす行動もあるため、サポートする側も配慮が必要である。

今回の調査により、高齢者がデジタルサービスを利用する場合の理想的なUX・UIの検討とともに、家族など周りの人がサポートしやすいUX・UIの検討も併せて行うことが重要であるとわかりました。

また、日本国内の高齢者の多様化も進んでおり、デジタル機器が登場した際の年齢は年代によってバラバラであるため、デジタル全般に対する感じ方もさまざまです。高齢者とひとくくりにせずに年代に応じたUX・UIの検討が求められると考えられます。

[ プロジェクト概要 ]

| クライアント名 | NRI社会情報システム株式会社 様 |

|---|---|

| 公開日/発行日 | 2024/3/28 |

お仕事のご相談やお見積もり、ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ