理解と実践を促すガイドライン開発で

デザインの組織導入を支援

東京都デジタルサービス局では、東京都のあらゆるデジタルサービスをユーザー中心で検討していくためのガイドラインの策定を企画していました。コンセントは本プロジェクトにおいて企画、編集、執筆、デザインを支援しました。ガイドラインは、サービスデザインの考え方を組織に導入し、実践を支援することを目的にしています。

- ドキュメント・スライド

- デザイン思考組織化支援

- メディア・コンテンツ開発

- クリエイティブ開発

[ プロジェクトのポイント ]

- “考える”と“つくる”をかけ合わせたプロセスでコンテンツを生み出す。

- 業務プロセスに踏み込み、あるべきコミュニケーションをデザインする。

- 「無謬性」を超えるために、“意図された未完成状態”をデザインする。

プロジェクトの背景

現代の社会は、デジタル技術の進展や価値観の多様化、人口減少など、さまざまな変化が起きています。この変化の中で人々の生活の質を維持・向上するためには、行政サービスはより重要な存在になってきています。多様な人々が生活に必要とするものを理解し、それを限られた資源で届けることが社会的に要求されており、行政は実効性の高い解決策を見つける推進役であることを求められています。

このような活動を実現するには、行政が市民や行政職員双方のニーズを理解しながらサービス開発を進めることが大切です。そこで東京都では、都政の構造改革として「シン・トセイ」プロジェクトを進めています。

シン・トセイの活動の1つとして、ユーザー視点のサービス開発を進めるためにサービスデザイン思考を取り入れています。本プロジェクトではこのような状況を背景として「サービスデザインガイドライン」の企画、編集、デザインを支援しました。このガイドラインは、サービスの「つくり方」——特にユーザー視点に立ったサービスの企画・開発を行うための「考え方」と「実践方法」を東京都の職員向けに解説したものです。

問題解決までのアプローチ

サービスデザインは、人々の置かれた状況や求めていることを把握し、サービスの利用を通してうれしい体験をつくり出せるようにすることを目的とします。その実践では、さまざまなプロセスやメソッドを組み合わせ、状況に応じて臨機応変に対応する必要があります。このような探索的な考え方を組織に導入するには、一定以上の時間をかけた組織ぐるみの取り組みを必要とします。「こうすればよい」という正解パターンを示すことが難しいため、探索的に考えるための方法論を提示しつつ、実践しながらマインドセットを変化させていく必要があるからです。

今回、東京都という巨大な組織で、どのようにサービスデザインの導入を推進していくのか、具体的なガイドラインの内容(コンテンツ)は手探りで考える必要がありました。

そのため、このプロジェクトでは具体的なコンテンツを制作するに当たって、“考える”プロセスと“つくる”プロセスを切り分けつつ、交互に実施することで相乗効果を生み出すことを意識して進めました。

“考える”プロセスでは、リサーチをして、ガイドラインの利用者視点のヒントを得ながら、企画・編集を行いました。“つくる”プロセスでは、具体的なアウトプットを作成し、たたき台として使用することで議論を促進しました。

また、プロジェクト全体では東京都職員の業務プロセスを踏まえ、ガイドラインを通して実現すべきコミュニケーションをデザインすることを目指しました。

以上をまとめると、以下の3つが本プロジェクトのコンセプトといえます。

それぞれのコンセプトの内容を紹介します。

- 1.ユーザー視点を重視したプロジェクトを実施する

- 2.プロトタイピングやワークショップなどの共創的プロセスを取り入れる

- 3.ガイドライン利用者にとって実践しやすいコミュニケーションツールをつくる

1. ユーザー視点を重視したプロジェクトを実施する

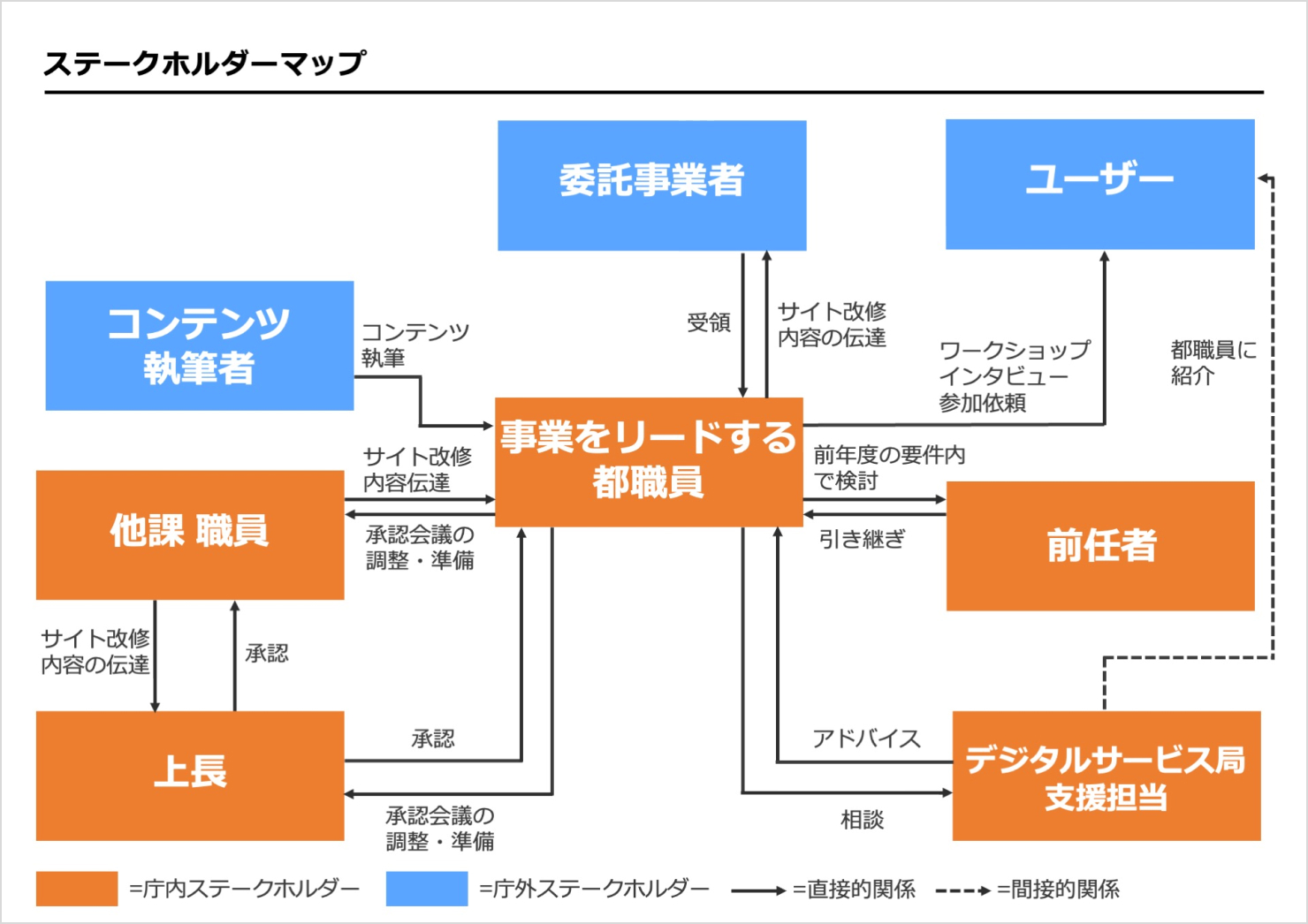

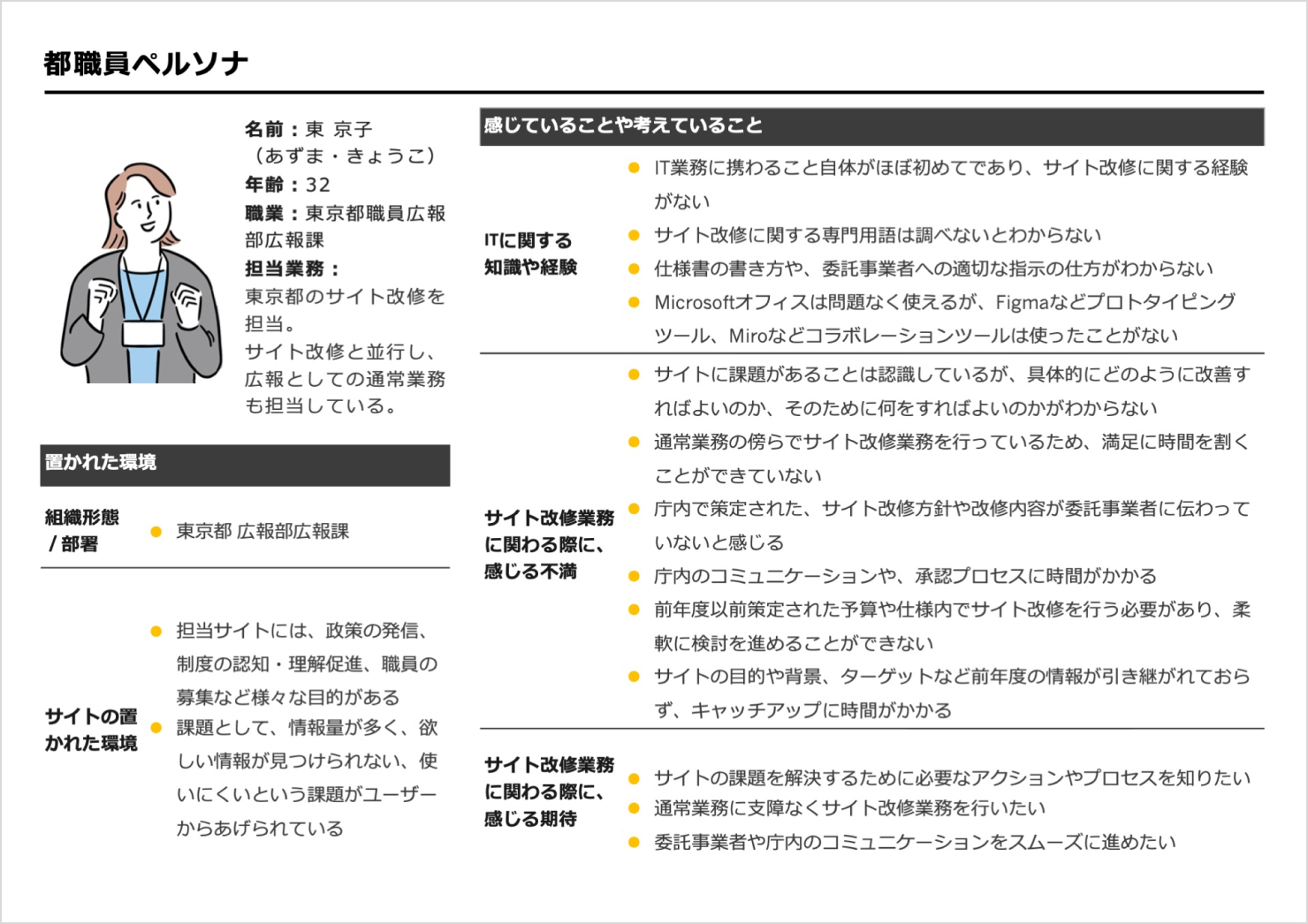

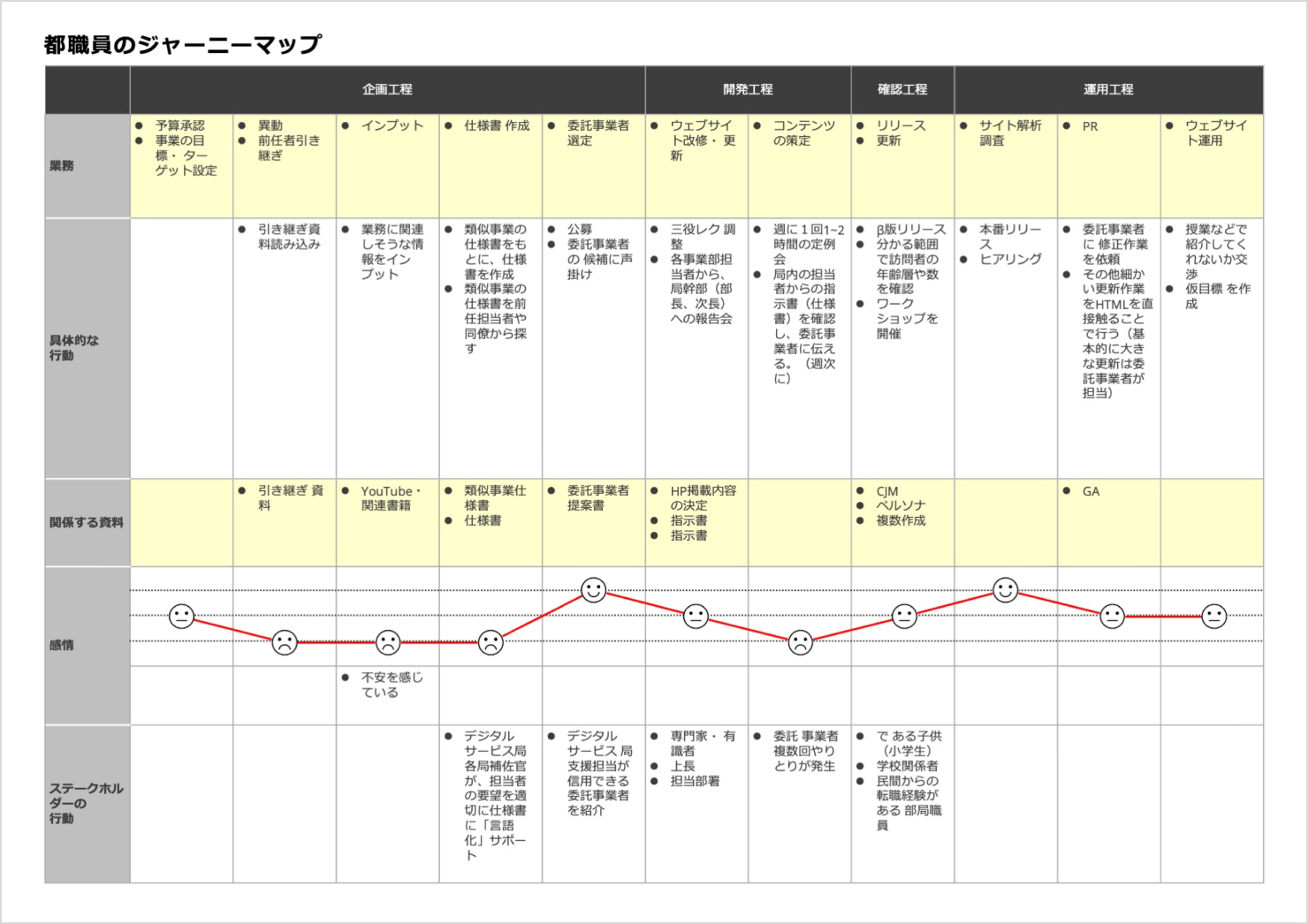

プロジェクトをユーザーニーズに基づいて実施するため、各フェーズでサービスデザインのプロセスとメソッドを活用しました。現状把握を目的に、行政職員へのインタビューや、都ですでに作成されていたガイドラインのデスクリサーチ、サービス提供者側であるプロジェクトメンバーへのヒアリングなどを行いました。特に、職員へのインタビューから得られた情報をもとに分析を行い、その結果をステークホルダーマップ、ペルソナ、ジャーニーマップなどの視覚化資料にしました。最終的には得られた情報をもとに、バリュープロポジションキャンバスを作成し、行政職員の目的達成支援ができるコミュニケーションやコンテンツの検討を行いました。

ステークホルダーマップ。その職員を中心として、業務を進める上で関わる方々とその関係性について記述している。

インタビューをもとに作成したペルソナ

ジャーニーマップ。事業を行う際のプロセスを、企画、開発、確認、運用の4つのフェーズで捉えた。

2. プロトタイピングやワークショップなどの共創的プロセスを取り入れる。

効率的にガイドライン制作を行うために、ユーザーリサーチの結果をもとに作成したプロトタイプ(企画の骨子案)を用いてプロジェクトチームや東京都の有識者チームとディスカッションを行い、改善を繰り返しながら検討を進めました。

具体的には、まず「企画書」という形で、コンテンツの大まかな方向性や構成の案を考えました。次に具体的な内容を追記したアウトラインをつくっていきます。そして、最終的なアウトプットにつなげていくためにパワーポイントでのフォーマットを作成します。

ある程度内容の方針やどのようなフォーマットにするのかが定まった段階で、フォーマットに文章を入れ込みました。以降は、文章が入ったフォーマットに基づいて、プロジェクトチームで共有、議論、改善点の抽出、再検討というサイクルを回して反復的なプロセスで制作を進めました。

3. ガイドライン利用者にとって実践しやすいコミュニケーションツールをつくる

サービスデザインは、答えのない状況に対して探索的に考えていくためのプロセスやメソッド、そしてマインドセットという複数の性質をもちます。さらにそのプロセスやメソッドは、社会科学やマーケティング、デザインなど関連するさまざまな領域の知見が取り込まれた複雑なものになっています。専門的な知見からはこれらの全体を網羅的に俯瞰することは有益ですが、東京都での実践においては不必要に難度を上げてしまうことにもなりかねません。実践において重要なのは、原理・原則を踏まえ、実際の状況に対して臨機応変に対応していくことです。

このような性質をもつデザインの組織導入では、「実際にプロジェクトやワークショップなどで実践しないと理解しにくいが、そもそもある程度理解していないと実践が難しい」という「卵(理解)が先か、ニワトリ(実践)が先か」という問題が付きまといます。

このジレンマを解決するために、各種のプロセスやメソッドを知識としてインストールするのではなく、徹底してわかりやすく、実践に向かえるマインドセットの醸成を後押しするガイドラインの作成にこだわりました。ガイドラインを通して行政職員が関係するステークホルダーとつながり、実践を行う。つまり、“バウンダリーオブジェクト”としてのガイドラインを目指したのです。

バウンダリーオブジェクトとは、さまざまな立場の人をつなぎ、相互理解を促すためのものを指す言葉です。詳しくはひらくデザインの「多様な人々が共に考える『バウンダリーオブジェクト』」をご覧ください。

クリエイティブのポイント

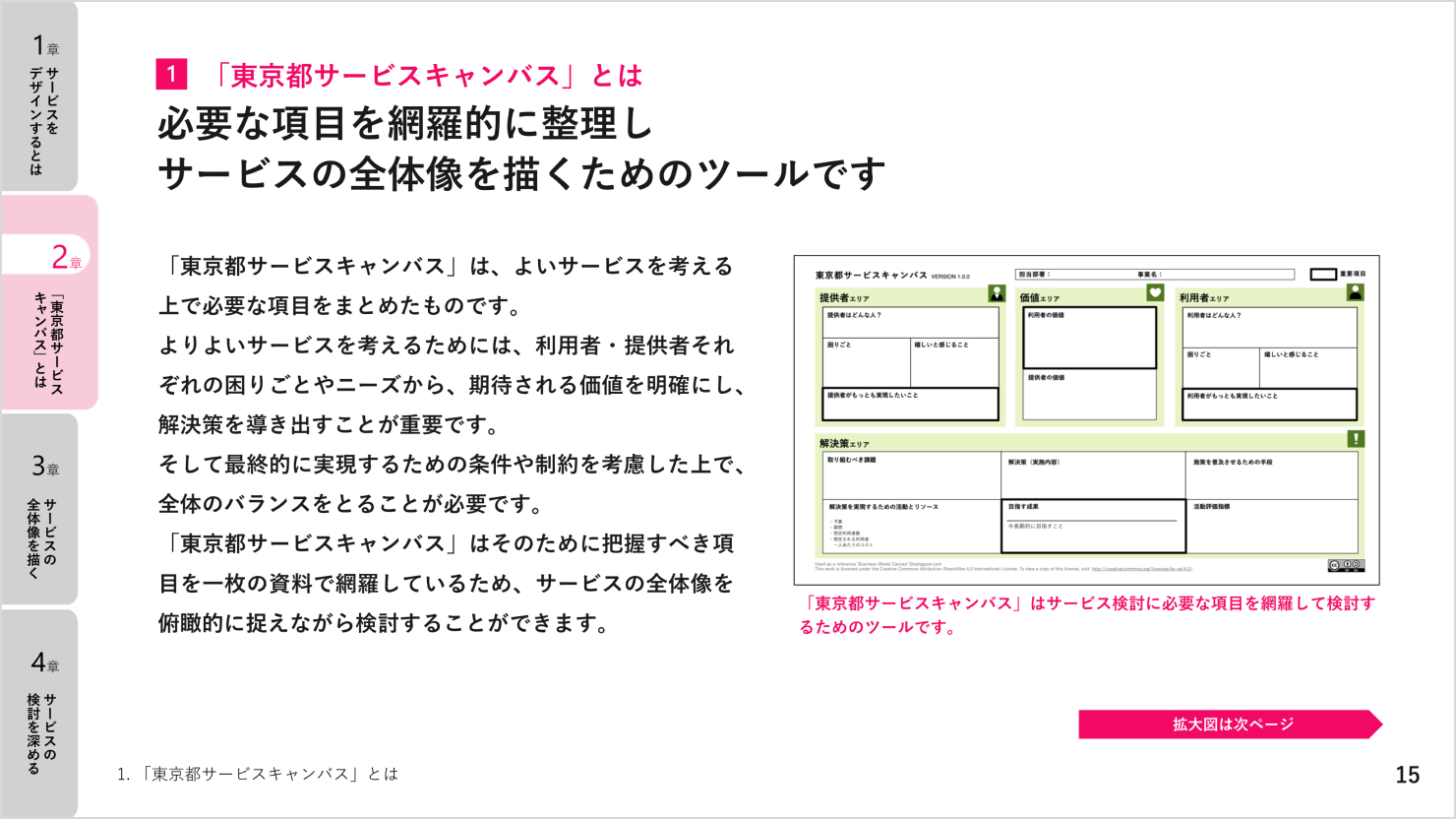

東京都サービスキャンバス

ガイドラインの主要なコンテンツの1つがサービス企画のフレームワーク「東京都サービスキャンバス(以下、サービスキャンバス)」です。キャンバスとは帆布でできた絵画用の支持体を指す用語です。ここから転じて必要な要素を一覧して検討するようなビジネスフレームワークを「〜キャンバス」と呼称するようになりました。サービスキャンバスも、行政サービスを成立させるために必要な要素を網羅的に把握できるように設計したフレームワークです。

サービスデザインガイドラインの東京都サービスキャンバス紹介ページ

一般的によく知られているビジネスモデルキャンバスを下敷きとして、政策を企画する際に必要な要素を追加し関連性があるものを近くに配置するなど、視覚的に理解しやすいツールとしてデザインを行いました。

理解を促進するためのコンテンツディレクション

ガイドラインの内容については、リサーチから得られた気付きを生かし、さまざまな工夫を盛り込みました。

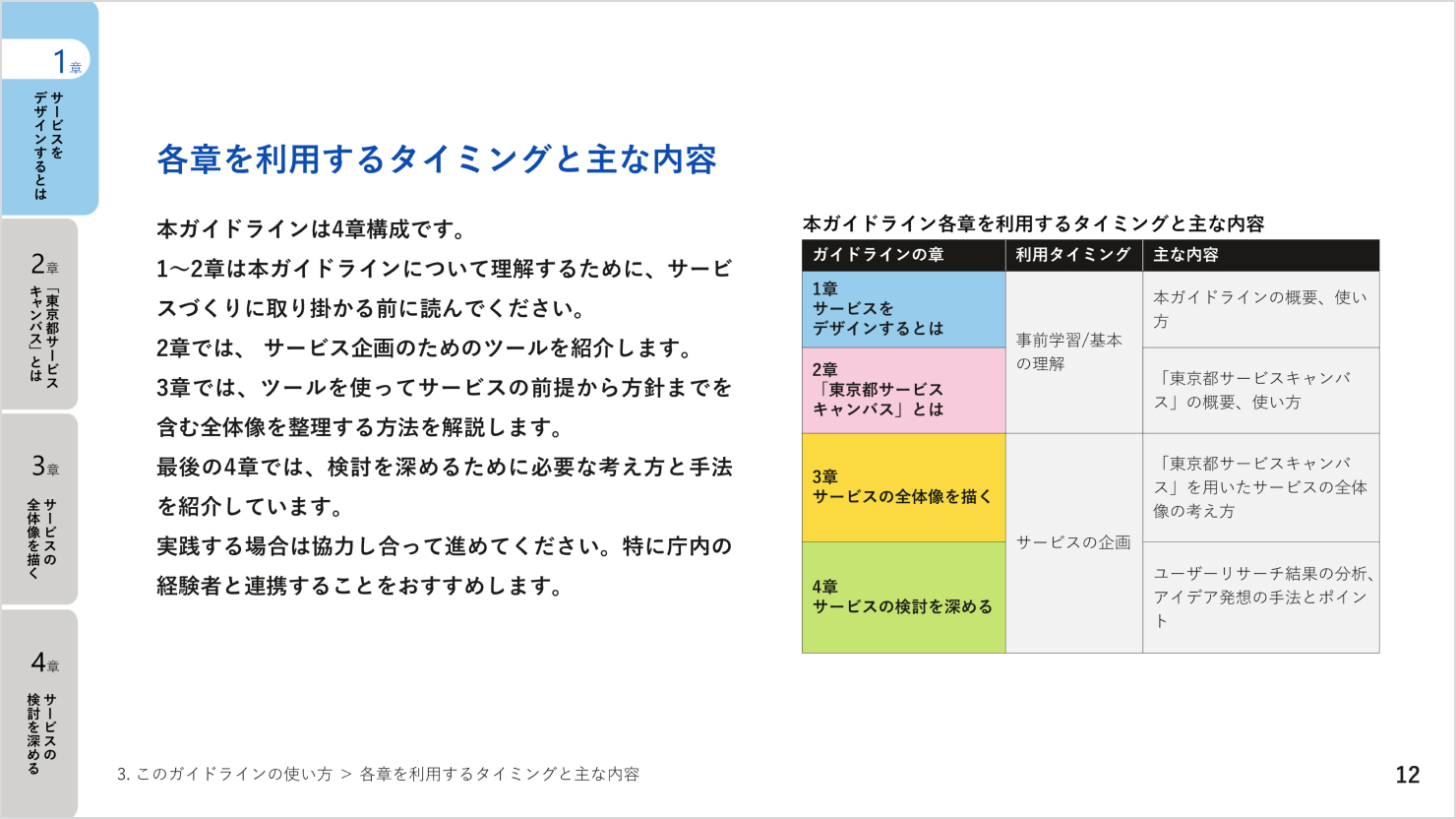

まず大きな構成として、ガイドラインは4章構成としました。1〜2章では東京都が作成した「東京都デジタルサービスの開発・運用に係る行動指針」や「ユーザーテストガイドライン」などの各種のドキュメントにも触れつつサービスデザインとサービスキャンバスがどのようなものなのかをしっかりと説明し、基本的な概要をつかんでいただく「理解パート」としました。既存の各種のドキュメントを含めたナレッジの全体像を俯瞰しながら、サービスデザインガイドラインをどのように使うべきかの前提の理解ができることが実践において重要だと考えたためです。

3〜4章は、前述したサービスキャンバスを利用しながら具体的なサービスの企画を進めていく「実践パート」としました。

ガイドライン利用者の理解を促進するために、各章の位置付けや主な内容を端的にまとめた図を作成した。

また、なるべく専門用語を使わず、専門用語の意味するところやその意義について、平易な言葉で言い換えました。使用する場合も、脚注などで補足を加えるのではなく、専門用語が登場する文中で意味を補うことで、文章を読みながら理解しやすいよう留意しました。

ガイドライン利用者のニーズと必要な情報をつなぐコンテンツのディレクション

本プロジェクトのユーザーリサーチの結果から、行政職員の方は「端的に、やるべき正しいことを知りたい」というニーズがあると仮説を立てました。しかし、サービスデザインは「正しい答えがない中で、何をすべきかを決める」という性質が強い考え方です。すなわち、ユーザーである行政職員が求める「やるべき正しいこと」は取り組みの性質上提示が難しいものでした。

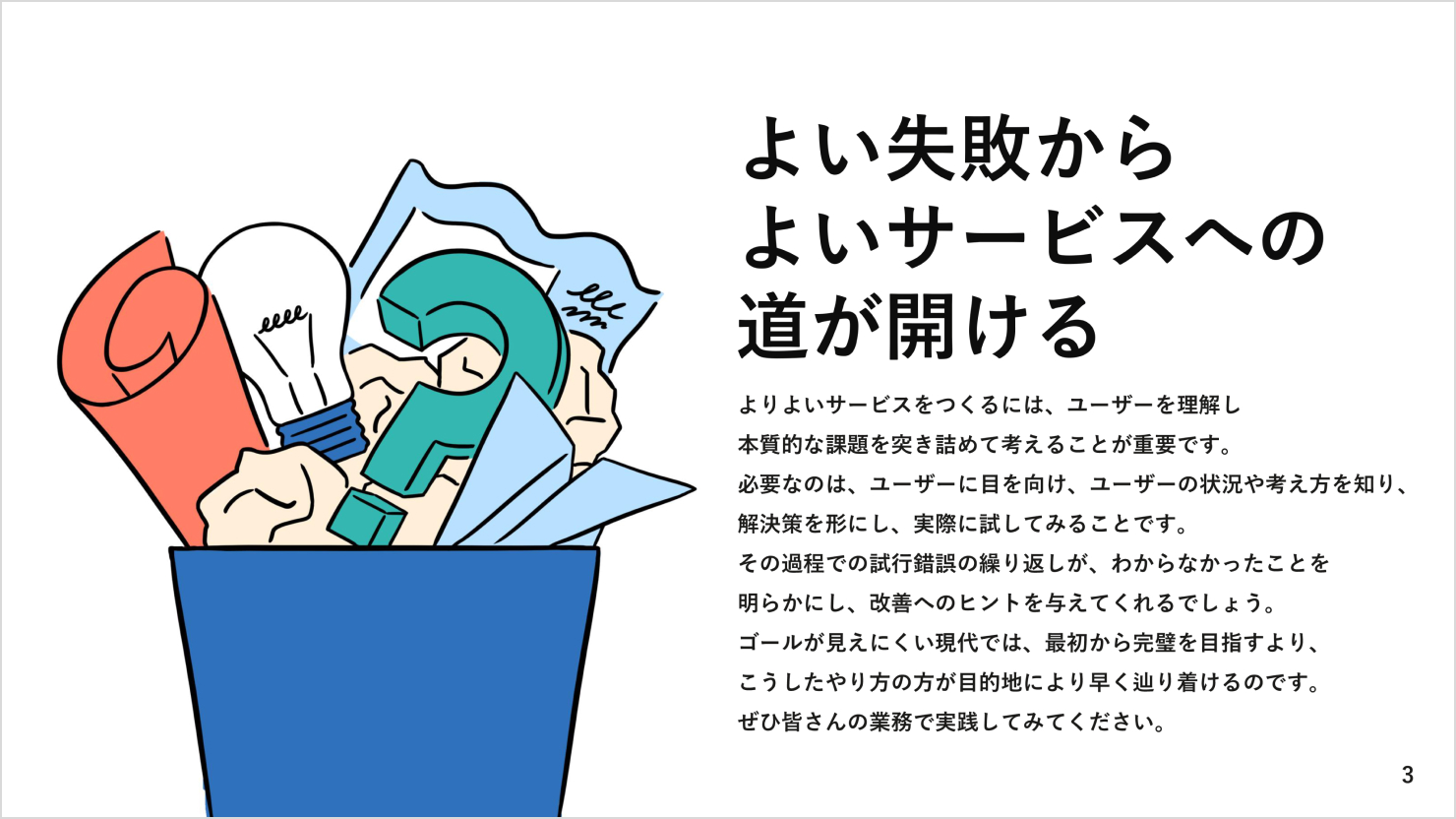

こういった状況に対して、取り組みのスコープを狭め、端的に回答を示すことも可能でした。しかし、行政サービス全体をユーザー中心で良いものにしていくというゴールを重視し、端的にやるべきことを示せない状況そのものをポジティブに捉えてもらうためのメッセージを入れることとしました。そのため、「失敗」という言葉を、あえてガイドラインの冒頭に使いました。

サービスデザインガイドラインp.3

「行政の無謬性」という言葉があるように、税金を使い政策を実行する行政組織は、一般的に失敗をしてはならないという自戒、市民からの期待やプレッシャーの中で業務を行います。しかし、サービスデザインという探索的なプロセスでは、より良い解決策を考えるために失敗は避けてはならないものです。うまく失敗することができなければ、検討している内容の潜在的な瑕疵を発見することができず、より良い問題解決ができないのです。

こういった状況に対して、ガイドラインでは失敗をポジティブに捉えられるようなメッセージを冒頭で示し、行政の無謬性を乗り越えるための後押しをすることを目指しました。

専門家のナレッジをひらく

サービスキャンバスのキャンバスとは、その名の通り絵画用の支持体と同じ意味をもちます。

あくまでも何かを検討するための下地であり、その上にどのような内容を描くかは検討を行う人に工夫する余地、想像の余地があります。逆にいえば、キャンバスをいきなり使いこなすことは非常にハードルが高いことでもあるということです。

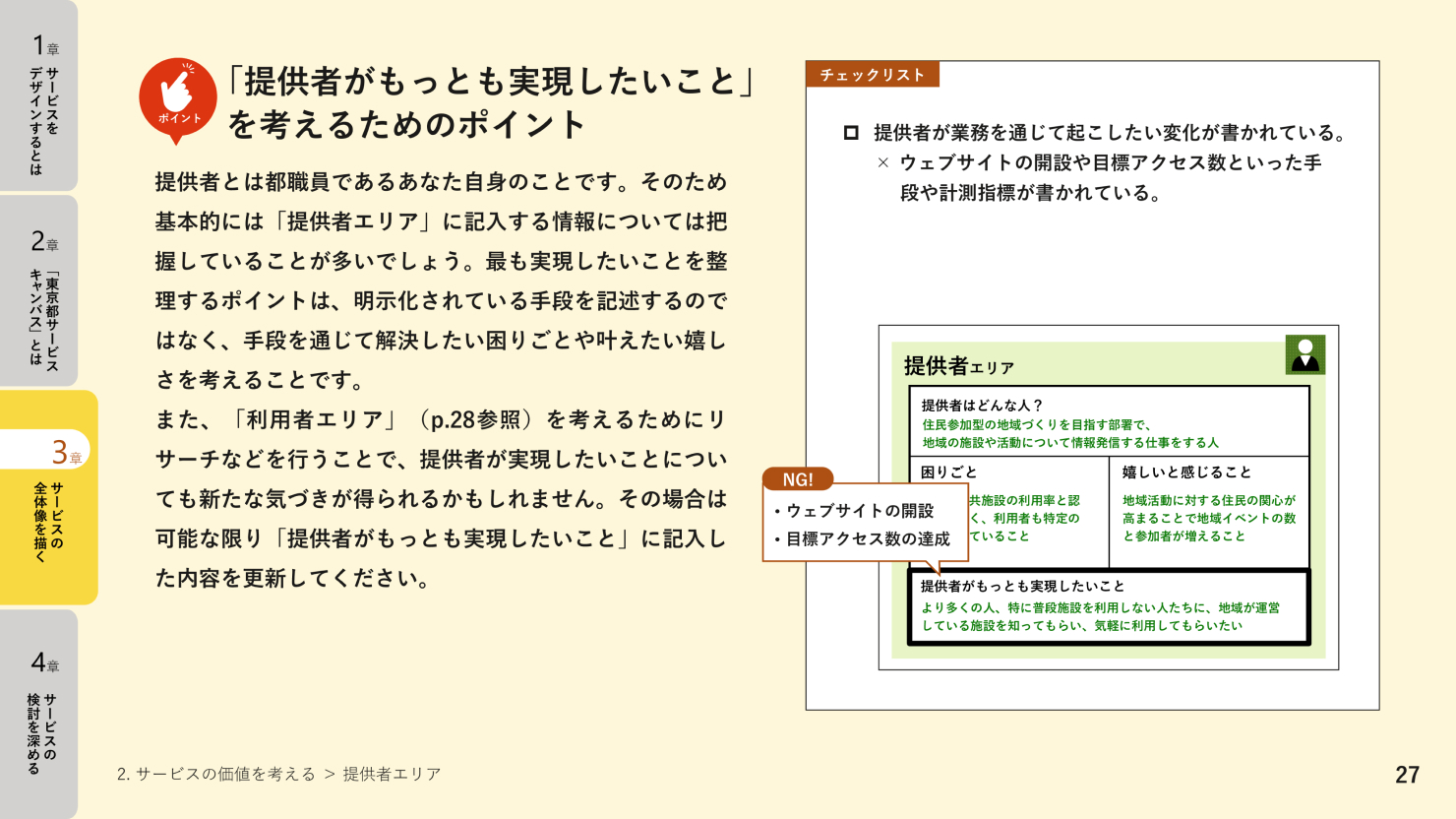

そのため、サービスキャンバスでは、キャンバスを使う際の模範例を示しつつ、想定されるNGパターンも例示しました。OKとNGの両方を例示することで、ピンポイントな正解ではなく一定の許容範囲を理解していただけることを期待しました。

東京都サービスキャンバスの記入ガイド

意図した未完成状態

ガイドラインはバージョン表記を付記し、初版を1.0.0としました(*)。これはこのガイドラインが完成した完全な状態ではなく、これからアップデートを行っていくことを示しています。ガイドライン利用者と作り手がメディアを通してコミュケーションを取り、アップデートを行っていくことはサービスデザインの中心的な概念の1つである価値の共創に当たる重要な要素だと考えています。ソフトでは一般的な更新を前提とした表記は、これまで無謬性を組織の内部や外部から求められていた行政にとって、大きな変化を示すものとなりました。

*東京都によってガイドラインのアップデートが行われ、2024年7月現在では、Version2.0.0が公開されている。

ガイドライン利用者の声

Code for Japan 砂川氏

まず、このガイドラインがサービスデザインを「利用者と一緒に価値を生み出す仕組みを作る」と明確に言い切っている点に非常に驚きました。行政において、このような利用者中心の考え方を示すことは、実務における指針としてとても有用だと感じます。

Code for Japanでは自治体向けの研修を行う機会があり、その中で東京都のサービスデザインガイドラインを活用しています。特にサービスキャンバスは、行政事業の予算要求や仕様策定に必要な検討事項が網羅されており、活用しやすいツールです。

研修では、エンパシーマップなどの一般的なデザイン手法と組み合わせて、サービスキャンバスを実践的な検討ツールとして利用しています。例えば、行政職員のAさんとBさんがペアになり、お互いの検討内容を議論しながら理解を深める方法を採用しています。これにより、単にフレームワークを使うだけでなく、職員同士の対話を通じて、実務に応用しやすい学びを得られています。

サービスキャンバスを活用した研修は、事業検討の初期段階での難しさや求められる水準を体感的に理解するので、実践のポイントを伝える労力を大幅に軽減できます。

[ プロジェクト概要 ]

| クライアント名 | 東京都デジタルサービス局 様 |

|---|---|

| URL |

お仕事のご相談やお見積もり、ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ