社会とつながる科学を数式で伝える

学科始動に向けた表現のデザイン

東京理科大学理学部第一部に新設される「科学コミュニケーション学科」様(以下、科学コミュニケーション学科)は、複雑化・高度化する科学技術を社会に正しく伝え、その理解と活用を促すことを目的としています。情報技術を活用しながら、「科学を伝える力」を身に付けた人材の育成を目指す学科です。

本プロジェクトでは、その認知獲得とコンセプト訴求を目的としたコピー開発およびポスターのデザインを行いました。「科学コミュニケーション」という新しい学問領域の意義を、高校生や保護者、教育関係者にわかりやすく、かつ知的で刺激的なかたちで届けることが本プロジェクトの中心テーマです。

- 広報ツール

- ブランディング支援

- クリエイティブ開発

[ プロジェクトのポイント ]

- 新設学科の魅力を高校生に伝わるかたちで可視化

- 一方的な説明ではなく、問いと気付きを生むクリエイティブ設計

- 手を動かしながら探る、ラピッドプロトタイピングの実践

プロジェクトの背景

「科学を伝える」という行為の社会的な重要性が注目される中で、新たな学問領域としての価値をいかに届けるかが本プロジェクトの出発点でした。そのような課題意識のもと、科学コミュニケーション学科には「新しい学問としての魅力や意義を、数式を用いながら、高校生に伝わるかたちで表現したい」という狙いがありました。

そこでプロジェクトチームでは、高校生とのコミュニケーション接点を想定しながら、訴求のさじ加減や表現方法を丁寧に探ることから取り組みました。

問題解決までのアプローチ

科学コミュニケーションについて、ヒアリングやリサーチを通してその全体像を紐解くことで、「科学を伝える力」がいま求められている理由と、その社会的意義が明確に見えてきました。

科学コミュニケーション学科の特徴は、科学をわかりやすく・正しく伝えることで、社会との接点を生み出し、課題解決の一助となる力を育てる点にあります。これは、単に広報するという意味合いにとどまらず、教育・医療・政策・報道などあらゆる現場において、科学の知見を生かすための基盤をつくる営みです。

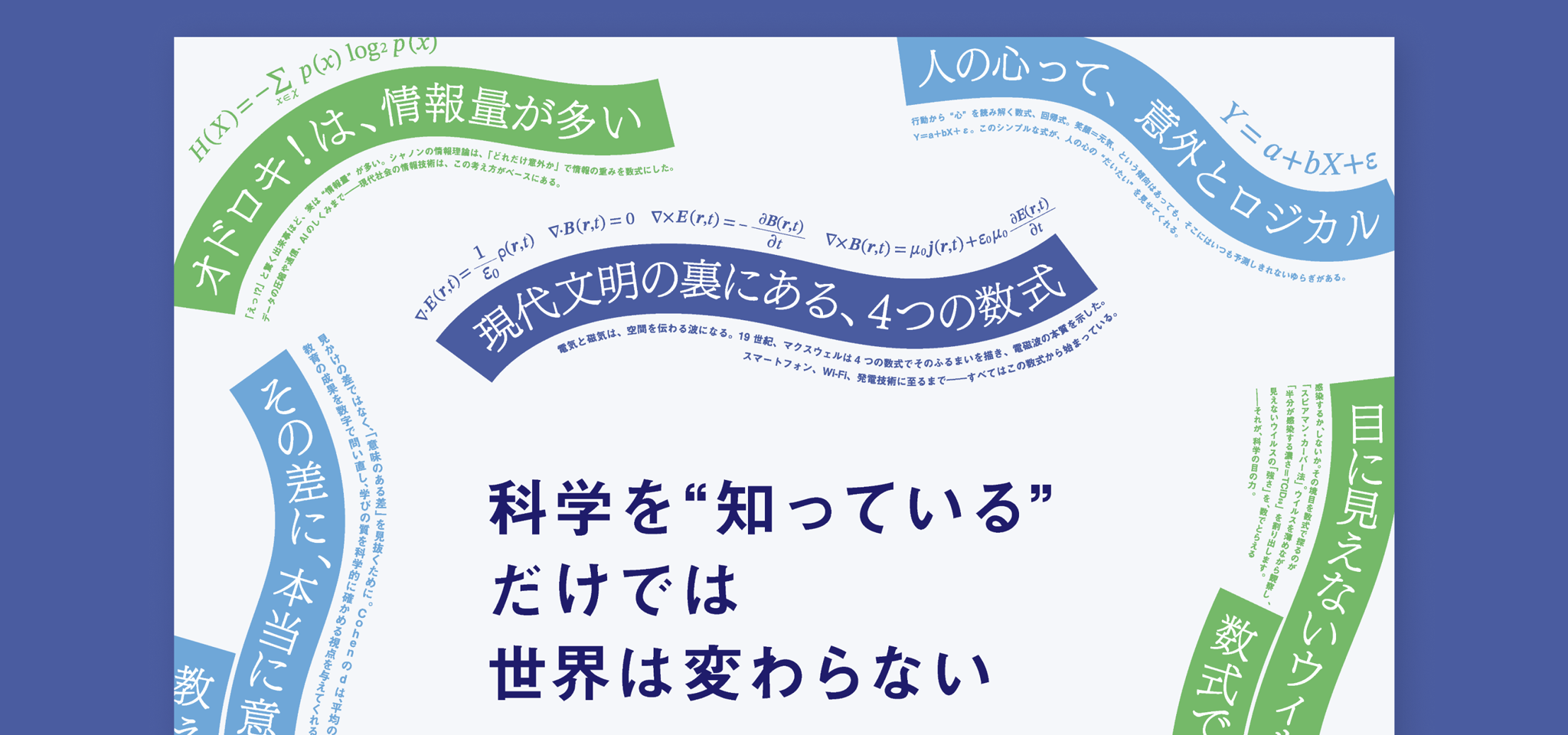

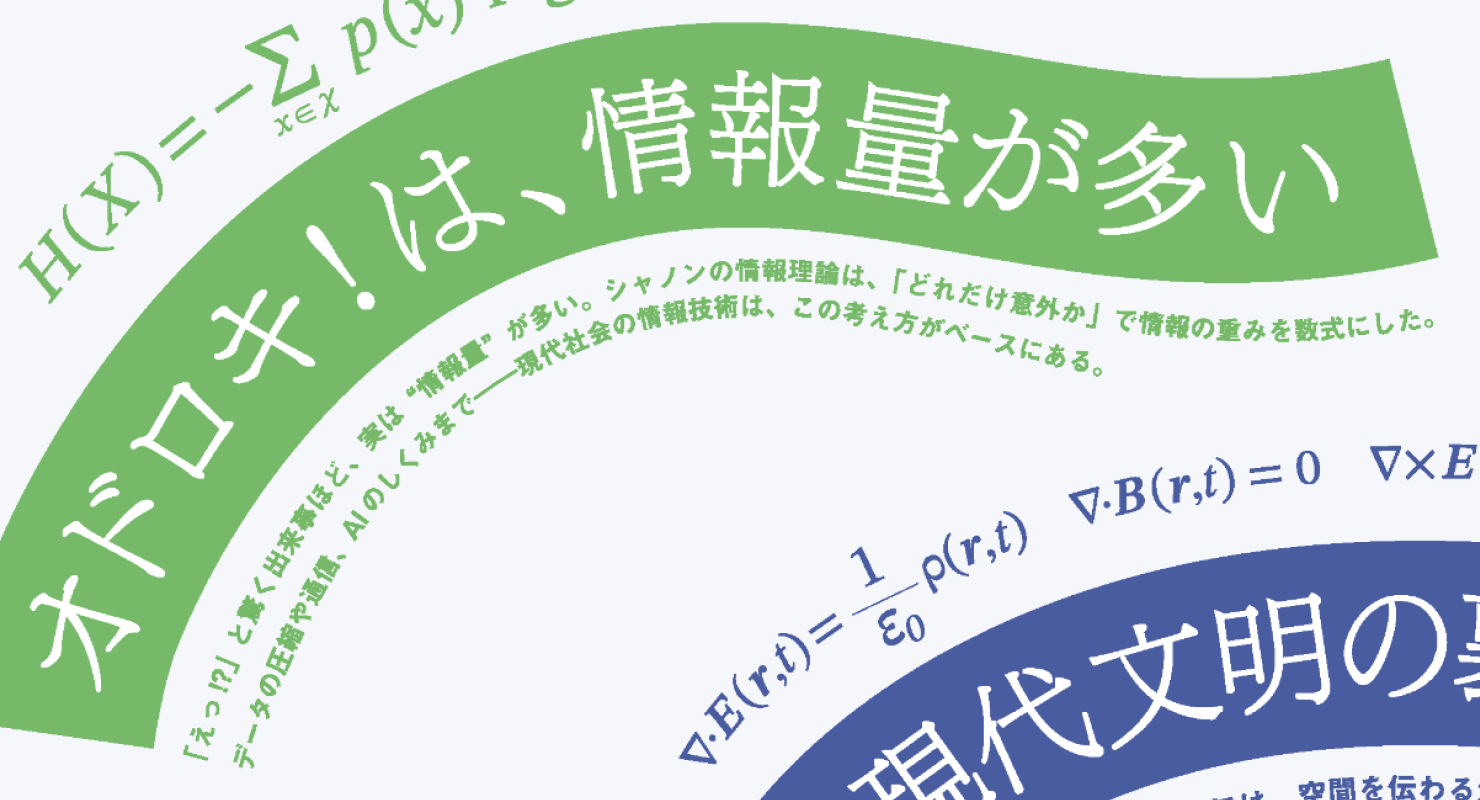

そこで今回のプロジェクトでは「伝えることの重要性」だけを訴求するのではなく、科学の数式や考え方を切り口に、「社会の仕組みや人の振る舞いを読み解く力」としての科学コミュニケーションに光を当てました。数式というモチーフを通じて、科学の言葉が社会にどのように届き、どのような意味をもち得るのか伝えることを目指しました。

クリエイティブのポイント

表現の方向性を探るに当たっては、コンセプト設計とコピー・グラフィック制作を並行して進行。手を動かしながら思考を深める、スピーディかつ柔軟なラピッドプロトタイピングのアプローチを採用し、多角的に検証を重ねながら最適解を模索しました。

グラフィックデザイン

科学を社会に伝える——その営みを視覚化するために、「コピー」「数式」「タイポグラフィ」を主軸に構成。科学コミュニケーションが果たす知と社会の架け橋としての役割を、あえてイラストや図解に頼らず、言葉と数式の力で描き出しました。コピーは波のように流れるレイアウトで展開し、その曲線に沿って数式を配置。科学の知が社会に波及していくイメージを抽象的に表現しています。配色は、理数系らしさを感じさせる緑と青をベースに構成しています。

完成したポスター

コピーライティング

メインコピーとボディコピーでは、科学を社会へ橋渡しする重要性と、科学コミュニケーション学科が育む力の本質を、具体的な場面に触れながら描きました。専門知と日常のあいだをつなぐ新しい学びへの期待を、知的好奇心を起点にしてかき立て、「この分野をもっと知りたい」と思ってもらうことを目指しています。

メインコピーとボディコピー

サブコピーは、受け手の目と意識を惹きつける「もう一つの入り口」として設計しました。近づいて見ないと読めないほどのサイズで書かれた文章では、一つひとつの数式とその意味合いを解説。高校生の学びと大学での学び、そして社会での応用までをつなぎます。

サブコピー

本プロジェクトは、ポスターというメディアにとどまらず、「科学コミュニケーションとは何か?」という問いを投げかけるきっかけとなることを意図しています。学科の教育・研究で実際に扱われる数式を取り上げながら、コピー・数式・ビジュアルが有機的に連動する構成とし、「科学を伝える力」の存在を、知的好奇心を刺激するかたちで受け手の中に静かに芽生えさせることを目指しました。

お客様の声

「科学を伝える」という行為の価値を、数式という視点から魅力的に表現していただきました。まだ世の中に浸透していない学問領域だからこそ、その本質を伝える難しさがありますが、コンセントさんはヒアリングや対話を通じて本学科の考えを深く理解し、言葉とビジュアルに落とし込んでくださいました。これから多くの高校生や教育関係者に届いていくことが楽しみです。

プロジェクトメンバー

グラフィックデザイン:鈴木芙美乃

コピーライティング:小山 純

[ プロジェクト概要 ]

| クライアント名 | 東京理科大学 理学部第一部 科学コミュニケーション学科 様 |

|---|

お仕事のご相談やお見積もり、ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ