スケールするサービスデザイン Service Design Global Conference 2017 イベントレポート

- サービスデザイン

Summary

11月に開催された「Service Design Global Conference 2017」に参加して感じたサービスデザインの潮流と今後についてレポートします。「スケールするサービスデザイン」というテーマで、主に組織におけるサービスデザインの浸透と、公共部門におけるサービスデザインの実践について、プレゼン内容やケーススタディを交えながら考察します。Points

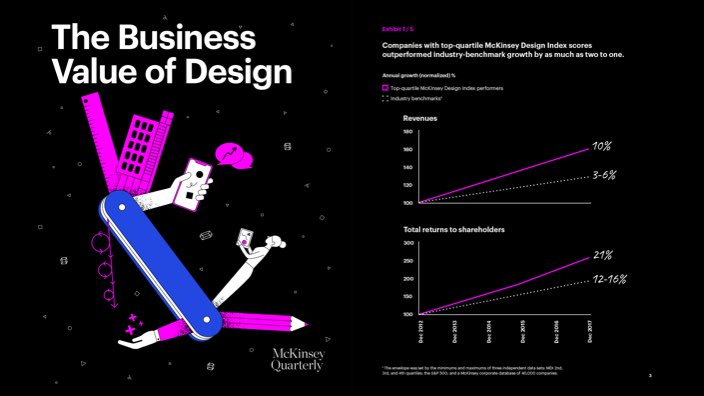

- 組織レベルでのサービスデザインは着実に実現段階に入っており、すでに海外では戦略やマネジメントレベルでのケーパビリティとして浸透しつつある。

- サービスデザインの取組みを、プロジェクトベースの実践から既存の業務プロセスと融合させたハイブリッドな「CX System」へと昇華させることが重要である。

- 公共部門においては「能力育成」の観点が不可欠で、導入の初期段階から職員の能力育成を視野に入れてプログラムを設計することが求められる。

こんにちは。サービスデザイナーの小橋です。去る11月1日〜11月2日、スペインのマドリッドにて行われた「Service Design Global Conference 2017」に参加してきました。これは、Service Design Networkが毎年開催している国際カンファレンスで、今年は記念すべき10回目になります。私自身は今回初めてカンファレンスに参加したのですが、そこで感じたサービスデザインの潮流と今後についてレポートします。

“Service design is not about the ability of one designer to design a service, but about the ability of an organization to deliver a service again and again in a changing environment.”

「サービスデザインはサービスをデザインする一人のデザイナーの能力ではなく、変化する環境で絶え間なくサービスを提供する組織の能力である」

これは、オープンニングの基調講演で登壇した、イギリス政府のデジタルサービスを改善する機関であるGDS(Government Digital Service)のLouise Downe氏が語った言葉です。今回のカンファレンス全体を特徴づけるものとして印象的でした。

今回のテーマは、「Service Design at Scale」。主なトピックとしては、組織内でのサービスデザインの浸透、公共部門におけるサービスデザイン、ヘルスケアとウェルビーイング、ソーシャルイノベーション、システム思考とデザインなどがあり、さまざまな視点から「スケールするサービスデザイン」が語られていました。中でも、組織とサービスデザインに関するトピックは、ここ近年よく取り上げられるテーマではありますが、抽象的な議論にとどまらず、実際にサービスデザインを組織的に実践している企業や組織の具体的な実践例を知ることができ、よりリアリティのあるテーマになってきたと感じました。

カンファレンス自体は、プレゼンといくつかのパラレルセッション、ワークショップで構成され、IBM、Uber、Capital Oneなどの民間企業のほか、イギリスやアイルランドなどの公共部門、海外のデザインファームや大学関係者などが登壇しました。

個人のスキルではなく、組織のケーパビリティとしてのサービスデザイン

今回のカンファレンスでは、全体を通して“Embedding”というキーワードが頻出しました。すなわち、「サービスデザインをどう組織に埋め込むか」というトピックですが、組織レベルでのサービスデザインはもはや単なる抽象論にとどまらず、着実に実現段階に入っています。

例えば、アメリカの大手銀行Capital Oneでは、約5,000人の社員が所属する金融部門全体において、サービス開発のプロセスにサービスデザインのツールが組み込まれており、各部門の担当者が顧客体験の視点で日々サービスを改善しています。また、スペインを拠点とする大手銀行BBVAでは、「Business Owner」「Technology」「Data & Design」というトライアングルの役割を持ったチーム編成によって、常時100以上のプロジェクトが進行しており、デジタルチャネルを中心としたサービス開発が行われています。さらにそれらのプロジェクトは、3日間のデザインスプリントを行い、6週間後にプロトタイプを作成、9ヵ月後に市場投入する「3-6-9モデル」に則って、非常にスピーディーに行われているということです。ちなみに、Capital OneもBBVAもそれぞれ2014年、2015年にデザインファームを統合・買収した企業ですが、この数年で既存の組織やプロセスとうまく融合させ、まさに「埋め込まれている」状態へと変遷を遂げています。

これだけの実例を見ると、組織におけるサービスデザインの重要性が見て取れます。

一方、基調講演に登壇したDeloitteのLarry Keeley氏は、現代におけるイノベーションの特性を次のように述べました。

“Modern innovation is more about elegant integration than invention.”

「現代のイノベーションは、発明よりもエレガントな統合によるものである」

Keeley氏によると、シェアリングエコノミーで輸送サービスにイノベーションをもたらした「Uber」は、実は特許を1つしか持っていないと言います。これからの企業には、技術的な「発明」ではなく、サービスを顧客の体験としてとらえて、さまざまなリソースを利用文脈に合わせてつなぎ合わせる力が求められていると言えます。

同じくKeeley氏は、これからの組織は、サンゴ礁のように自己組織化、自己最適化をするサスティナブルなものであると述べました。また、CBi China BridgeのAngela Li氏とCathy Huang氏のプレゼンでは、これからの組織は「会社+従業員」から「プラットフォーム+アントレプレナー」に進化していくと語られました。企業は今、ユーザーを取り巻くサービスのエコシステムの中で、自律的かつ持続的にサービスを生み出していくことを求められており、そこでは、部門の壁を超えてサービスやプロダクトを顧客の心情や体験として捉えるサービスデザイン思考が不可欠になっています。冒頭で上げたLouise Downe氏の言葉通り、サービスデザインを単なるデザイナー個人のスキルではなく、組織全体のケーパビリティに高められるかどうかが鍵になると言えます。

「Project」から「CX System」へ

ここからは、数あるプレゼンの中でも特に気になったものを2つご紹介します。

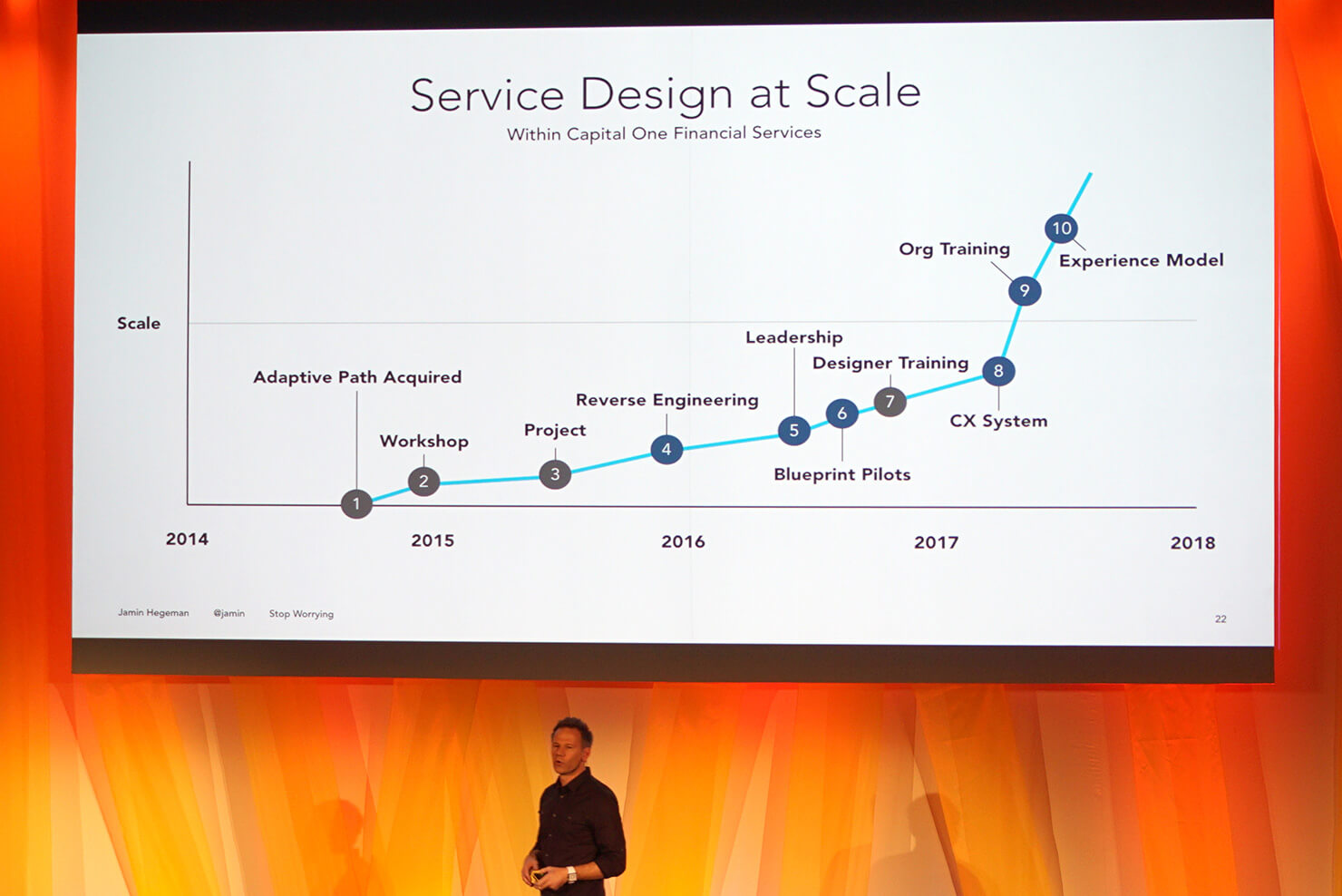

まず1つめは、冒頭でも触れたCapital OneのJamin Hegeman氏のプレゼンです。「How I learned to stop worrying and give Service Design away」というテーマで、Capital Oneが2014年にデザインファームのAdaptive Pathをグループに統合してから、組織にサービスデザインを浸透させてきた経緯が紹介されました。下記のスライドがその変遷を表したダイアグラムですが、今年に入ってから大幅にスケールしているのが見て取れます。

具体的な変遷としては、グループ統合当初、特定の部門でワークショップやプロジェクトベースでの実践を行っていました。それが他部署での業務のリバースエンジニアリングへと波及し、サービスブループリントなどのツールの有用性がチーム内で認識され始めると、個別のプロジェクトではなくデザイナーのトレーニングへと業務がシフトしていきます。

大きなポイントとなるのは、2017年、パイロット版の開発をふまえて有用性を実証したサービスデザインのツールを既存の業務プロセスに導入し、顧客体験を理解するプロセスを全部門において必須にしたところです。これをHegeman氏は「CX System(Customer Experience System)」と表現し、この導入によって、サービスデザインが組織全体の5,000人に迅速にスケールしたと言います。その後、組織的で大規模なトレーニングを実施し、今なお、組織全体の戦略のためのツールやモデルを開発し続けています。

この実例が示すとおり、「Project」から「CX System」への昇華、すなわち、サービスデザインを単なる「手法」から「管理システム」へ、デザイナーの「実践」レイヤーから非デザイナーも巻き込んだ既存業務の「マネジメント」のレイヤーへと昇華させることが、大きなポイントになります。それを実現するためには、トップダウンでの経営的な判断と、パイロット版などを通じた組織内への有用性の提示が重要であり、その両面を着実に積み重ねている事例と言えます。

公共部門における「アジテーター」としてのサービスデザイナー

2つめは公共部門の事例です。個人的にも、「」の活動をしていることもあり、公共におけるサービスデザインは非常に興味のあるところです。内容は、アイルランドのCork州(アイルランドで2番目の都市)が立ち上げた「Service rePublic」というイノベーションセンターのケーススタディで、デザインファームのSnookが関わって、サービスデザインのアプローチを活用した住宅部門のサービス改善を実施していました。

このプロジェクトは言わば「よくある」プロセスなのですが、興味深いのは、このパイロットプロジェクト自体が、行政職員に対する「Live Training」として位置付けられており、プロジェクトを通して、公共サービスに対する職員のオーナーシップを醸成し、態度変容を促すことをねらいとしてプログラムされていたことでした。

Snookが単なる外部エージェンシーとしてプロジェクトを受託するのではなく、30人ほどの行政職員の代表メンバーと一緒にユーザー調査に赴き、シャドウイングや観察を通して現場の業務を分析し、オンラインでのユーザービリティテストをふまえてサービスを改善しています。その共創プロセスを通して、現場のスタッフは今まで自分たちでも知らなかったステークホルダーの複雑さや業務のムダ(プレゼンでは“ダークマター”と表現されていました)を認識し、その結果、サービス自体の改善もさることながら、職員自体の意識も変わり、サービスデザインに対する意欲も高まったと言います。

この事例を通して、とりわけ公共部門における「能力育成」の重要性を再認識しました。行政はいわばそれ自体が巨大なサービス産業であり、そこで働く職員の数は膨大です。公共における先駆けであるイギリスのGDSには、リサーチャーやデザイナーなど、「ユーザー中心」の職能のスタッフが約3,300人いますが、それでも、行政職員全体の数からするとわずか0.66%だと言います。このような圧倒的な少数の集団で、行政サービス全体を変革していくには、「サービスデザイン思考」を持った人材を組織内にいかに再生産するかが重要です。

その意味において、アイルランドの事例は、公共部門における導入の初期段階で、サービスデザインをスケールさせ、長期的なサスティナビリティを担保するための「種」をあらかじめプログラムする必要があることを示唆しています。つまり、「Live Training」を通して職員自身も認識していない「ダークマター」に目を向けさせることで、職員の意識に楔を打ち、それによって小さくても着実な成果を示すだけなく、最初から「いずれ手放す」ことを前提としたアクションプランを設計するということです。

そのスタンスを象徴するかのように、サービスデザインを推進するチームは組織における「アジテーター(扇動者)」と表現されていました。サービスデザイナーはしばしば組織変革における「ファシリテーター」と表現されますが、「アジテーター」という言葉には、より能動的なリーダーシップが感じられます。場の空気や流れをコントロールするだけではなく、まだ場に参加していない人に対する動機づけを行い、自ら模範を示しながら、チームワークによって組織内にムーブメントを起こしていく。そういう能力が、これからのサービスデザイナーに求められています。

一方、日本の状況を見ると、2017年5月に政府のIT総合戦略本部が決定した「デジタル・ガバメント推進方針」の中で、「サービスデザイン思考に基づく業務改革(BPR)の推進」が方針の一つとして挙げられ、実行計画が練られている段階です。これから本格的なスタートを切る日本にとって、アイルランドの事例は「初期設計」の良いお手本であり、サービスデザイナーが「アジテーター」として振る舞えるかどうかが、今後の大きな鍵になると感じました。

今回会場になった「La N@VE」

コンセントから参加したメンバー。左から赤羽、長谷川、小橋

世界中に28あるSDNの支部の中で貢献した支部に贈られる「SDN Chapter Award」において、今回、日本支部は「BEST PUBLIC RELATIONS」と「EXCELLENT CULTURAL INCLUSIVITY」の2部門で賞を獲得しました(https://www.concentinc.jp/news-event/news/2017/12/2017-sdn-chapter-awards/)。

本記事は、コンセントが運営するオウンドメディア「Service Design Park」にも掲載しています。

http://sd-park.tumblr.com/post/168495853901/sdgc2017 ※2021年8月2日に運営を終了しています。

- テーマ :