2019年「ミラノサローネ」の見どころ Milano Design Week 2019 イベントレポート(2)

- コミュニケーションデザイン

コミュニケーションマネージャーの河内です。

2019年4月8日〜14日に開催された「ミラノサローネ(正式名称:Salone del Mobile.Milano)」。別のイベント「フォーリサローネ(Fuorisalone)」を含め「ミラノデザインウィーク(Milano Design Week)」と呼ばれ、世界中から多くのデザイン関係者が集まるこのイベントに、コンセントから私と、アートディレクターの見野、高橋の3名で行ってきました。

滞在中、ざっくり40以上の展示を回りましたが、そのなかで印象的だったものを、3人の視点でそれぞれご紹介します。

自然からのインスピレーションと生命へのリスペクト

どれを挙げようか迷うぐらいたくさんありますが、私は、自然からのインスピレーションと生命へのリスペクトがあるもの、(特に日本企業の出展は)心の機微に迫ろうとしているものが多かったと感じ、それらが印象に残りました。

TAKT PROJECT「glow ⇄ grow」

「光る事で成長し、成長することで光が変わる。」がコンセプトのこちらの作品。

継続的に滴る光で固まる樹脂が、プログラミングされた光を放つLEDによって固められ、LED自体が形を変えながら光り続けていくという作品。つららのようでもあり鍾乳洞のようでもあり、自然界を再現しているように見えて、光と音楽、環境とも、高度に人工的にコントロールされています。展示期間中に「育っていく」ため、完全に同じ状態というのは二度と見られない一期一会なところに日本人デザイナーの感覚の繊細さを感じました。

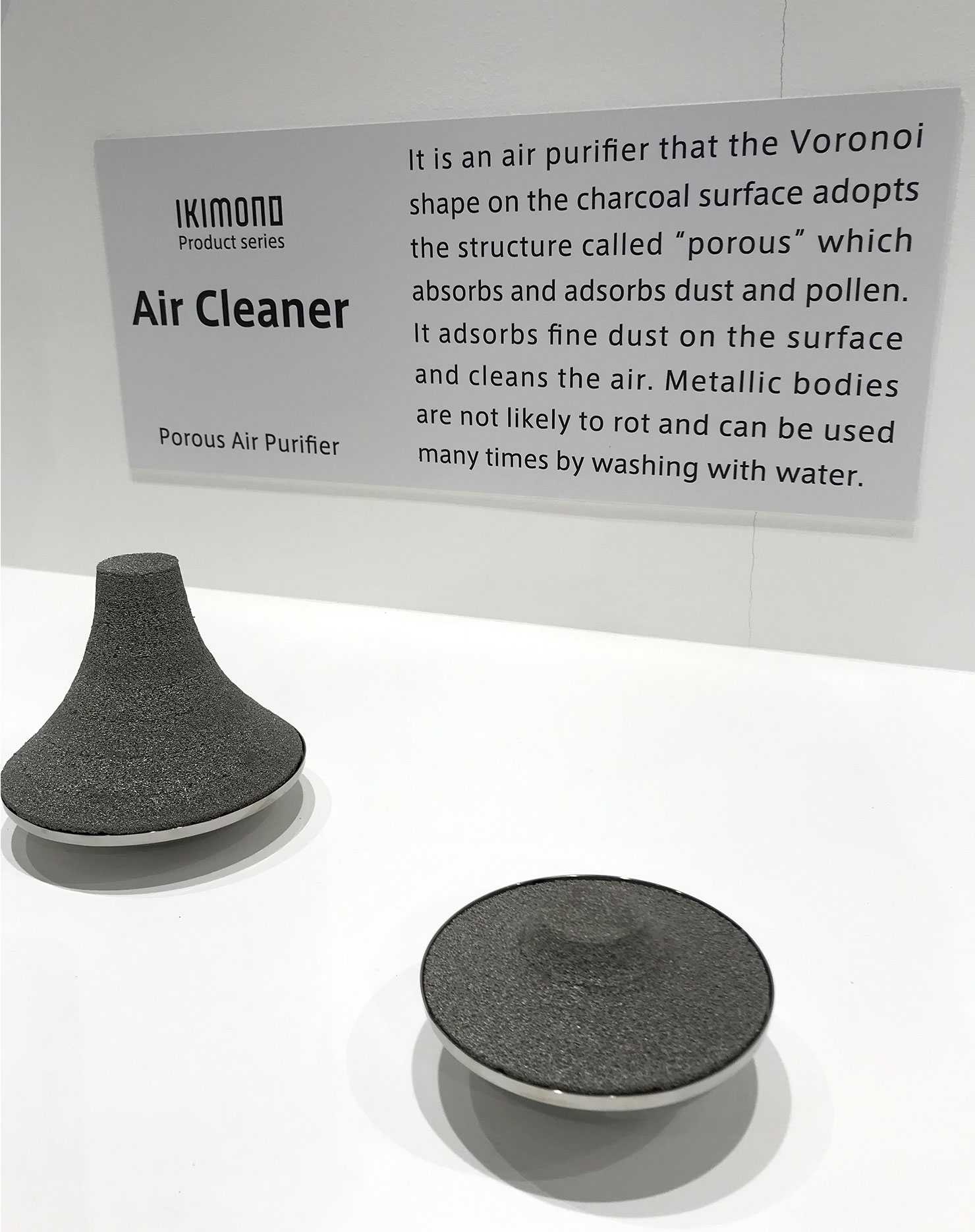

Yokohama Makers Village(YMV)「IKIMONO」

自然界に見られる構造を金属加工に取り入れることで、さまざまな機能を実現した、サスティナブルで自然に寄り添ったデザイン。例えば、木炭表面に見られる多孔質構造を応用することで、ホコリや花粉を吸着する空気清浄機や、毛細管現象を利用したアロマディフューザーなど。電気やモーターなどを使わず構造の力で機能を発揮しているところに、自然物と人工物の融合の美しさを感じます。問題解決の緒(いとぐち)を自然界に見出しているところが印象的。

YAMAHA「pulse」

4つほどの展示があったYAMAHAの展示は示唆が多いと感じました。

まず、自分がデザインの一部になるという体験で2つ。

寝ながら(横たわりながら)楽器を演奏する人にインスパイアされて思いついたという「Sound Gravity」。

チェロを抱きながら実際に横になって体験。音とともに振動が伝わってきます。聞くところによると、チェロの音域は人間の声と同じ波動とのことで、癒やし効果もありそうです。

作曲家は絵画にインスピレーションを受けて曲を書いたり、またその逆があるというところから発想したという「Pianissimo Fortissimo」。

ピアノが組み込まれた絵画のような作品は実際にオーディエンスがそこに座り弾くことができます。また、ピアノとして使わないときにも絵画として成立します。

ほかには、小さな粒を降らせ雨音を再現したアナログな砂時計のようなオブジェ「Fine Rainy Days」。

小さな粒が、ところどころに設置された障害物に当たりながら、自然な不規則さをもって音をたてながら雨粒のように降ってくるオブジェ。全て落ちたら自分で物理的にひっくり返す必要があるアナログなつくり。テンションを上げる目的で用いることが多い音楽において、雨降りのややダウンな方向の音の可能性を探るような作品。

これらどの作品も、商品化のための結論を考えるのではなく(問題解決型ではなく)、日々のふとした思いつきを大事に、まずプロトタイピングしてみて、発見的に物事を捉え検証していくところが、デザインの醍醐味と感じられる展示でした。

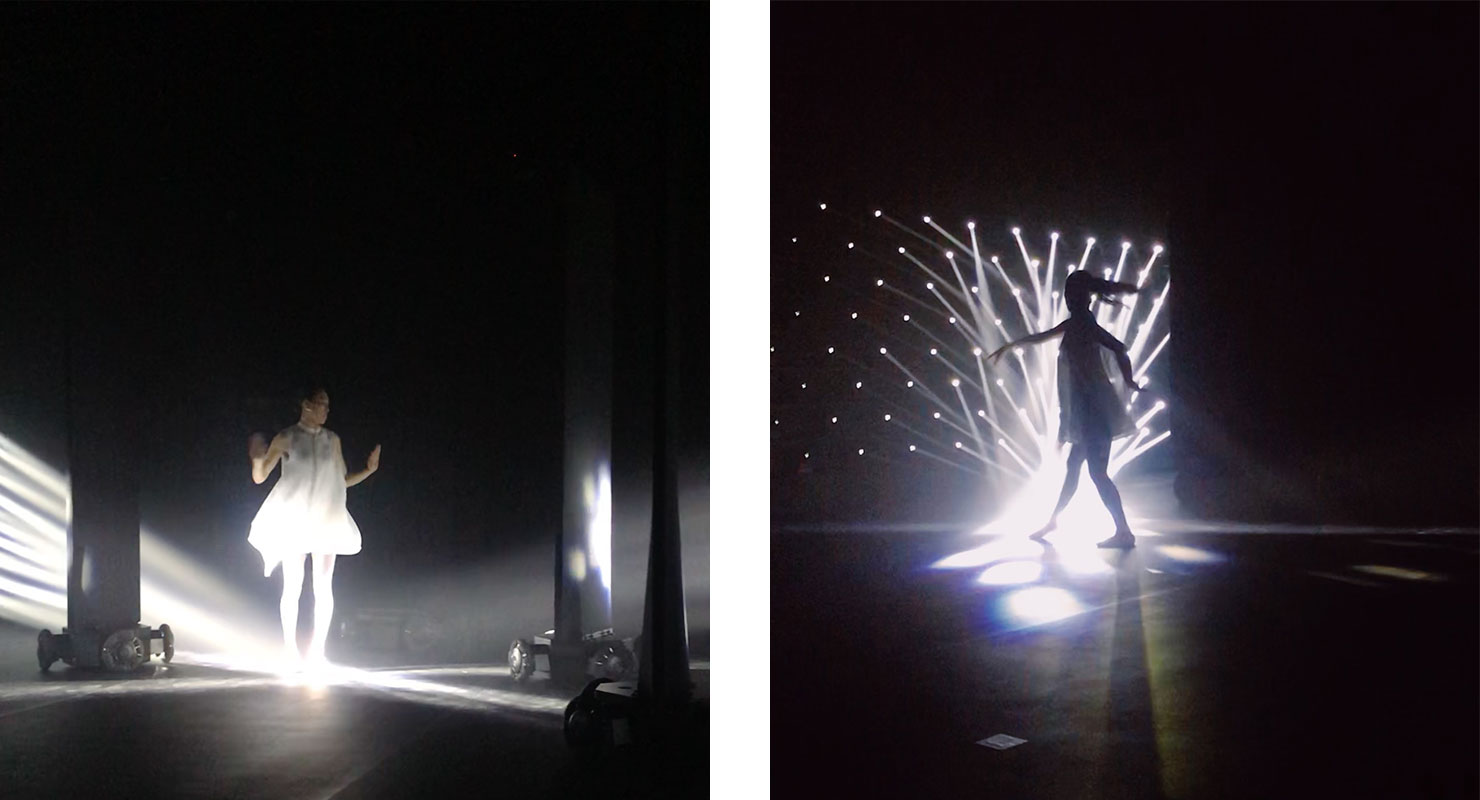

LEXUS「LEXUS DESIGN EVENT 2019 – LEADING WITH LIGHT」

世界最大のデザイナーの祭典「ミラノサローネ」Milan Design Week 2019[1]で、大行列の様子を写真でも紹介したLEXUSの展示。

コラボレーションクリエイターにRhizomatiksを迎え、LEXUSの思想「Human-Centered(人間中心)」デザインをメディアアートで表現したインスタレーションでした。

何人かずつに区切られたグループで真っ暗な空間を進んで客席に誘われます。無数の光線で包まれた空間に、板状のロボットたちが現れ、そのうち1人の女性ダンサーもフロアへ。彼女の動きに呼応するようにして板状ロボットたちもフロアを軽やかに動き回る幻想的なショー。空間の中では光やロボットといったテクノロジーの存在が大きくも、人間であるダンサーが中心となって導いているような3者の共演。

パフォーマンスが終わると、今度は発光する球体を手渡されて観客もフロアへ。

その球体を高く持ち上げると壁からのスポットライトがその球体を追いかけるように、球をもつ人間の手に集まってくる。球体を動かせば、スポットライトもさらにそれを追いかける。

ちょっとした体験型の展示でした。

続いて、車のヘッドライト「BladeScan」展示室へと進みます。ハイビームのような強い光が照らされていて、その前に立つと当然目が開けていられないほどの明るい光を受ける。そこに懐中電灯を向けると、正面からの光が懐中電灯部分(自分)をさけて周囲のみを明るく照らすように調整されます。対向車や歩行者が眩しい思いをしたり、それによって見るべきものを見落としてしまうというリスクも避けられるよう、夜のドライブを快適にしてくれる新しいヘッドライトの技術展示でした。

そして、そこまで見てはじめて、最初のダンスパフォーマンスや発光球体とスポットライトのインタラクションに使われていた光が、この新しい技術によるものだということを認識し、全てが人間中心にデザインされているということを体験!

パフォーマンスだけ見ていると「ライゾマっぽい」の一言で終わりそうでしたが、技術との一体感の発見とともになるほど!と思わせる作品で、もう一度最初から見たくなるものでした。実際、期間中複数回、この展示を訪れた人も多かったようです。

続いて、見野、高橋の気になった展示もご紹介していきます。

自然でポジティブな関係性をどう築くか

アートディレクターの見野です。

普段は企業やブランドのWebサイトを中心に、大規模展開や長期運用に耐えうるUIデザインのルールづくりに携わっており、「デザインの対象とそのユーザーとの間に、自然でポジティブな関係性をどう築くか」に関心があります。

家具やプロダクトやコンセプチュアルなもの、さまざまなデザインが集うミラノサローネですが、その中でもテクノロジー寄りの展示に心惹かれたのは仕事柄でしょうか。いくつかご紹介します。

SONY「Affinity in Autonomy <共生するロボティクス>」

人とロボティクスの関係性を5つの展示で示したSONY。もちろんaiboはその1つ「Affiliation <共生>」のコーナーで僕たちを出迎えてくれました。

aiboは相変わらず表情豊かでかわいいのだけど、それよりも心惹かれたのが「Accordance <協調>」という展示。

大小の球体がゆるやかに反応し合い、近づいたり離れたりしている。その中に人が入ると球体たちがなんとなく寄ってきたり、逃げていったり。表情もなくただ転がっているだけとも言えるけど、その振舞いから勝手に感情を読み取ってしまいます。

模す/装うのではなく、ありのままでの立ち居振る舞いが自然な有様をかたちづくっているのだなと、おもしろく思いました。

Google「A Space For Being」

2時間待ちで臨んだGoogleのインスタレーション。体温、発汗、心拍数、呼吸数などを測定するリストバンドをつけて、テイストの違う3つの部屋を巡り、思い思いに過ごします。ソファに座り、本を手に取り、気ままに徘徊する。どの部屋が自分にとって一番快適か、身体が(Googleが)教えてくれるというもの。

身体および感情が外的刺激に示す反射はコントロールできないわけで、どれだけ頭ではこれが好きだとか、まあこういうものだよなとか思っても、そこにはギャップがありうる。そのどちらをもとにリコメンドされるのが本人にとって嬉しいのだろう、と3部屋目をお勧めされて思いました。

Grand Seiko「THE NATURE OF TIME」

「うつろい流れつづける時と、その永続性」を表現したグランドセイコーの展示。

蓄光性の水面に花咲く蓮 (時計) たちが光り、水面に光の輪を写す。おだやかな水流に乗って輪が混じり合い、その瞬間にしか存在しない模様がつくられる。素直に美しく、繊細な技術力とグランドセイコーの想いを感じさせる。

水という制御しきれない自然物をその特性のまま受け入れ、そこに自分たちのメッセージをのせているのが日本人的だと感じました。

他日訪れた見本市会場で植物を大胆に取り込んだブースデザインがあったのですが、そちらは自然物を制御し自分たちの中に組み入れており、和洋の対照的なアプローチを感じ取れたのもおもしろく思いました。

ストーリーのつくり方、イメージを膨らませる演出

アートディレクターの高橋です。

普段、雑誌『オレンジページ』や企業のワークショップキットの制作などを担当しており、「届けたいコンテンツをどう魅力的に伝えるか」に興味をもっています。

ミラノサローネはプロダクトそのものの展示やコンセプトをインスタレーションとして展開するものが多いのですが、ストーリーのつくり方やイメージを膨らませる演出という点で、印象に残った展示をいくつかご紹介します。

UNION「One Design - One Handle」

UNIONはドアハンドルを主力とした日本の建築金物メーカー。展示は3つの空間に分かれており、最初はハンドルをつくるための型や素材が幻想的に並び、次の部屋では鋳造のデモンストレーション、最後に実際の製品が展示されていました。

中でも記憶に残ったのはデモンストレーション。

古くから伝わる砂型鋳造を実演しているのですが、静寂の中で1つのハンドルができ上がっていくのを見ていると、まるでなにかの神聖な儀式のようにも感じます。実演されていた方のまとっていた衣装が銀色で統一されていたのも印象的。ブランドとしての世界感をつくり上げつつ、UNION という企業がもっているものづくりの精神や技術の高さが伝わってくるインスタレーションでした。

nendo×DAIKIN「breeze of light」

今年のnendoはDAIKINとのコラボレーションで「見えない空気」を感じさせるインスタレーションを展開。偏光フィルムでできた花に、偏光フィルターを仕込んだライトで光を当て、そのフィルターの角度が変わることにより影が濃くなったり薄くなったりする仕掛け。花は高さを変え波打つような形状になっていて、光と影の動きとともに通り抜ける風を感じさせます。

観客はまず平地を通り抜け、自分の身をもって風を体感。一度通り抜けると次は階段の上へ。

引いた視点への切り替えで草原の広さを感じさせ、観客に心地いい風の印象を残す仕掛けのように思いました。

最後に偏光フィルムについての解説ムービーが流されているのですが、ナレーションなしでも充分伝わる、非常にわかりやすいムービー。

少し話がそれますが、ミラノサローネでの展示は、自社のもつ技術を展開してインスタレーションや新しいプロダクトをつくっているところなども多いので、どういった技術を用いているのかがわからないと、価値がよくわからないままで終わってしまうものもたくさんあるのが正直なところ。

ガイドの方に話しかけてみたり、解説を(必死に)読んでみたり、一緒に行ったメンバーと疑問を共有してみたり。

インプットと発散を繰り返すのが深掘りするヒントになるなと思いました。

小泉屋「Kanpai Bell」

富山にある仏具メーカー小泉製作所が扱う「小泉屋」は「快音」をコンセプトにしたオリジナルブランド。

Kanpai Bellというグラスが展示されていました。木琴のようにグラスを打つと軽やかな音が鳴り、乾杯という行為がいつもよりも少し特別になることを感じさせます。

会場となったSuperStudioには、日本企業の出展が多かったのですが、他のブースと比べてもいたってシンプルなつくり。そんな中でもともとは仏具メーカーであること、仏具という特定のシーンを飛び越えて、日常のものを少し特別にするプロダクトをつくり出していることが、わかりやすく伝わってきます。添えられたショップカードもその立体感や質感が秀逸で、展示を静かに演出しているように思いました。

Louis Vuitton

パラッツォ・セルベローニという18世紀の貴族の宮殿を会場に、「ルイ・ヴィトン オブジェ・ノマド コレクション」の新作を展開。空間に入り込むだけでわくわくしてしまいます。

あえて誤解を恐れずにいうと、コンセプトが…とくどくどと言わなくても伝わる、圧倒的な何か。私はまっとうに楽しんでしまいましたが、見野に感想を聞いたところ「そこにいる人がみんな嬉しそうな顔をしていた」と言っていたのが印象的でした。

視点によって見え方が違うミラノサローネ

ここまで3人それぞれが印象に残った展示をご紹介しましたが、実際には数千の展示がある中でのごくわずかな一部であり、あくまでコミュニケーションデザインを扱っているコンセントの視点で見たものです。

国際家具見本市「ミラノサローネ」と、家具やインテリアに限らず、ファッションやアート、プロダクト、都市デザイン、アバンギャルドなものまでさまざまな種類のデザインが出展される「フォーリサローネ」。行く人のバックグラウンドや視点によって見え方は違うので、ぜひ実際に現地に行って自分の目で見て触れることをおすすめします。

なお、ミラノサローネがどのようなものなのか、参加意義やTipsなどを、前編記事「世界最大のデザイナーの祭典「ミラノサローネ」Milano Design Week 2019[1]」でご紹介しています。来年、出展したり行ってみたいと考えている人はぜひそちらの記事もお読みください。

- テーマ :