デザインインダバ:アフリカから問う「デザインの未来」 Design Indaba Conference 2019 イベントレポート

- サービスデザイン

コンセントでは多くのデザインカンファレンスに参加していますが、そのほとんどは欧米で開催されているものです。世界的なデザインカンファレンスの多くは、欧州や米国を舞台としているということの表れかもしれません。

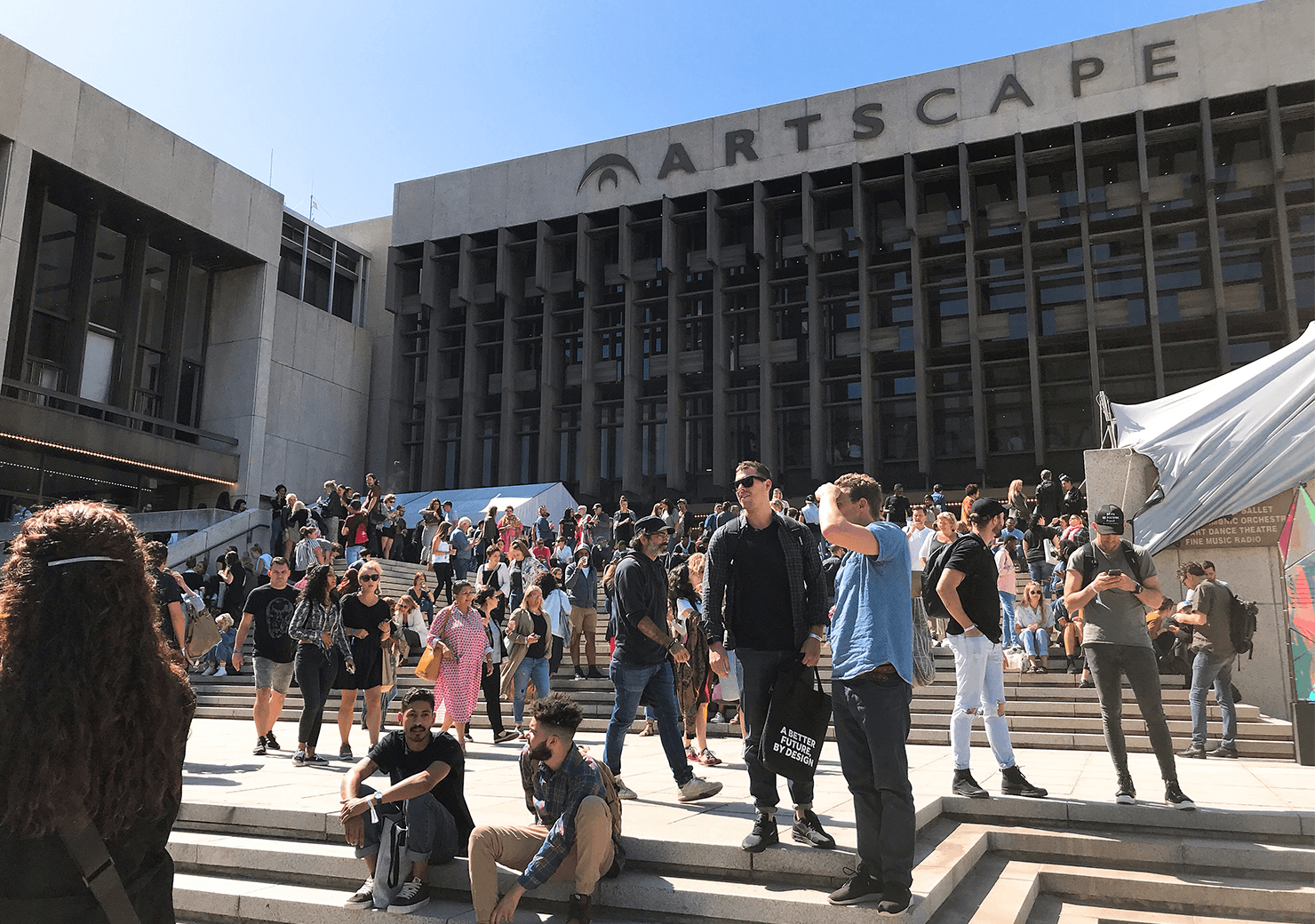

そんな中、世界中から参加者が集まるカンファレンスがアフリカ大陸の最南端、ケープタウンで開催されています。今年24回目を迎えた歴史ある「Design Indaba」カンファレンスに、2019年2月27日から3月1日までのフル期間参加しました。

アフリカ大陸から見えた「デザインのこれから」をレポートします。

ずっと気になっていました──Design Indabaに興味をもったきっかけ

D&ADというイギリスのデザイン・広告団体があります。学生時代、私は彼らが主催しているアワードの学生部門に入選したことがあります。

D&AD Awardsの一般部門の優秀作品の中には、ケープタウンのエージェンシーが手がけた作品が多数ありました。それが、私がアフリカ大陸最南端のその土地を、デザイン・広告の町として意識し始めるようになったきっかけです。以来ずっと、ケープタウンはアフリカのデザインと広告の中心地だと、半ば勝手に信じ続けてきました。

同じような時期に「Design Indaba」というケープタウンで行われているデザインカンファレンスの存在を知りました。「デザインの中心地・ケープタウンでのカンファレンス」として、個人的にずっと興味をもっていました。そしてこの度、念願叶って2019年度の「Design Indaba」に参加する機会を得ることができました。

会場のArtscape。2月の南アフリカは夏

社会課題解決のツールとしてのデザイン

「Design Indaba」登壇者たちの活動領域は多様です。グラフィックデザイナー、プロダクトデザイナー、建築家、ファッションデザイナーなど。実際現地に行くまでは、過去や今回の登壇者たちに共通点を見出せずにいました。しかし今回実際に参加した結果、“a better world through creativity”こそが、カンファレンス全体に共通するテーマなのだと感じることができました。

“a better world through creativity”は、「Design Indaba」が掲げているスローガンです。「世界をクリエイティビティでよくする」という言葉の解釈は無限にあります。例えば、「夫婦でクリエイティブユニットとなる楽しさ」を説くLeta & Wadeや、デジタルとアナログの融合で新しい世界観をつくり出すTin&Edの仕事は、広い意味では確かに“a better world through creativity”でしょう。

しかし、何かしらの社会的なプロジェクトに携わっている登壇者が圧倒的に多いというのは、このカンファレンスの大きな特徴です。

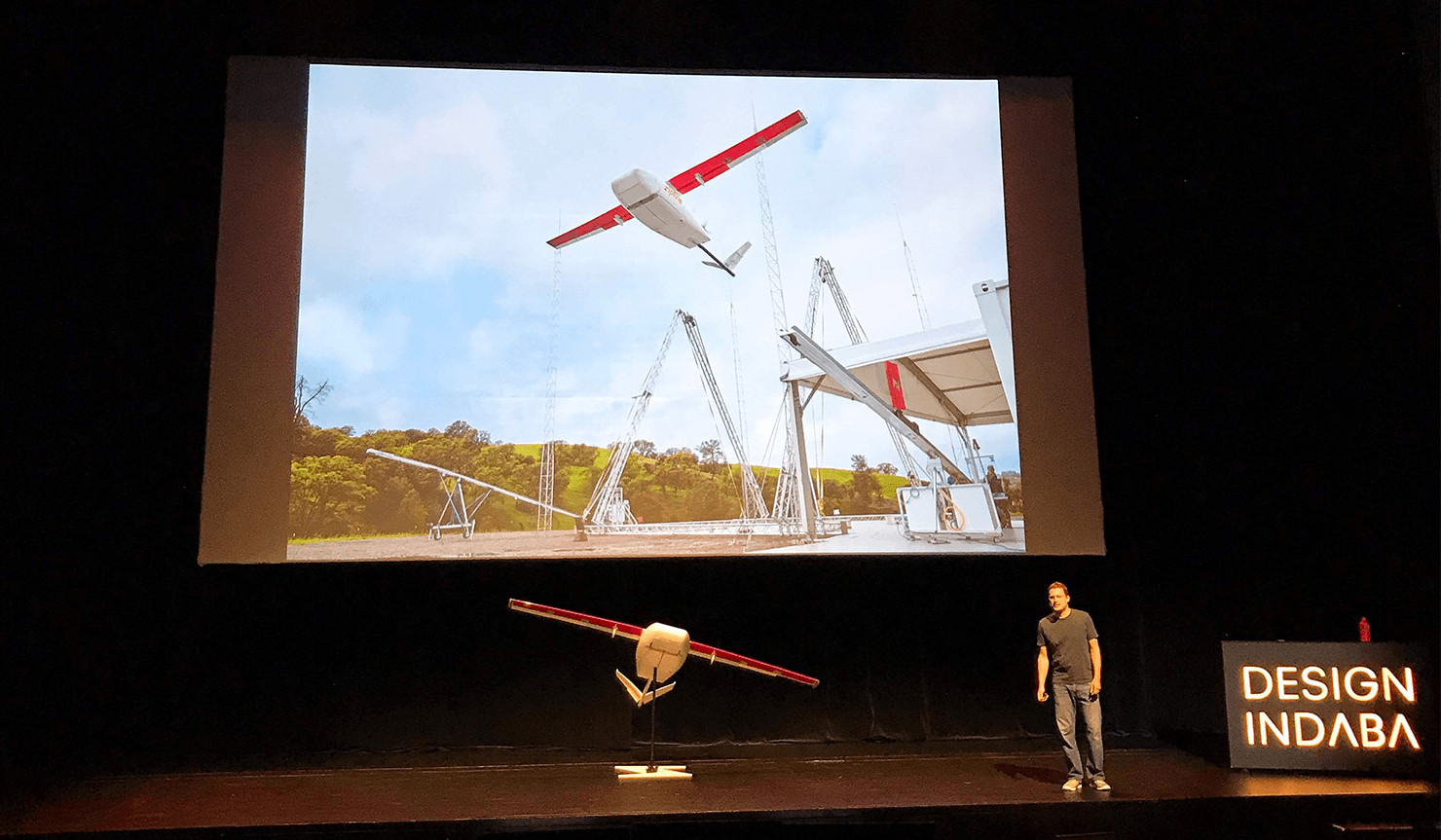

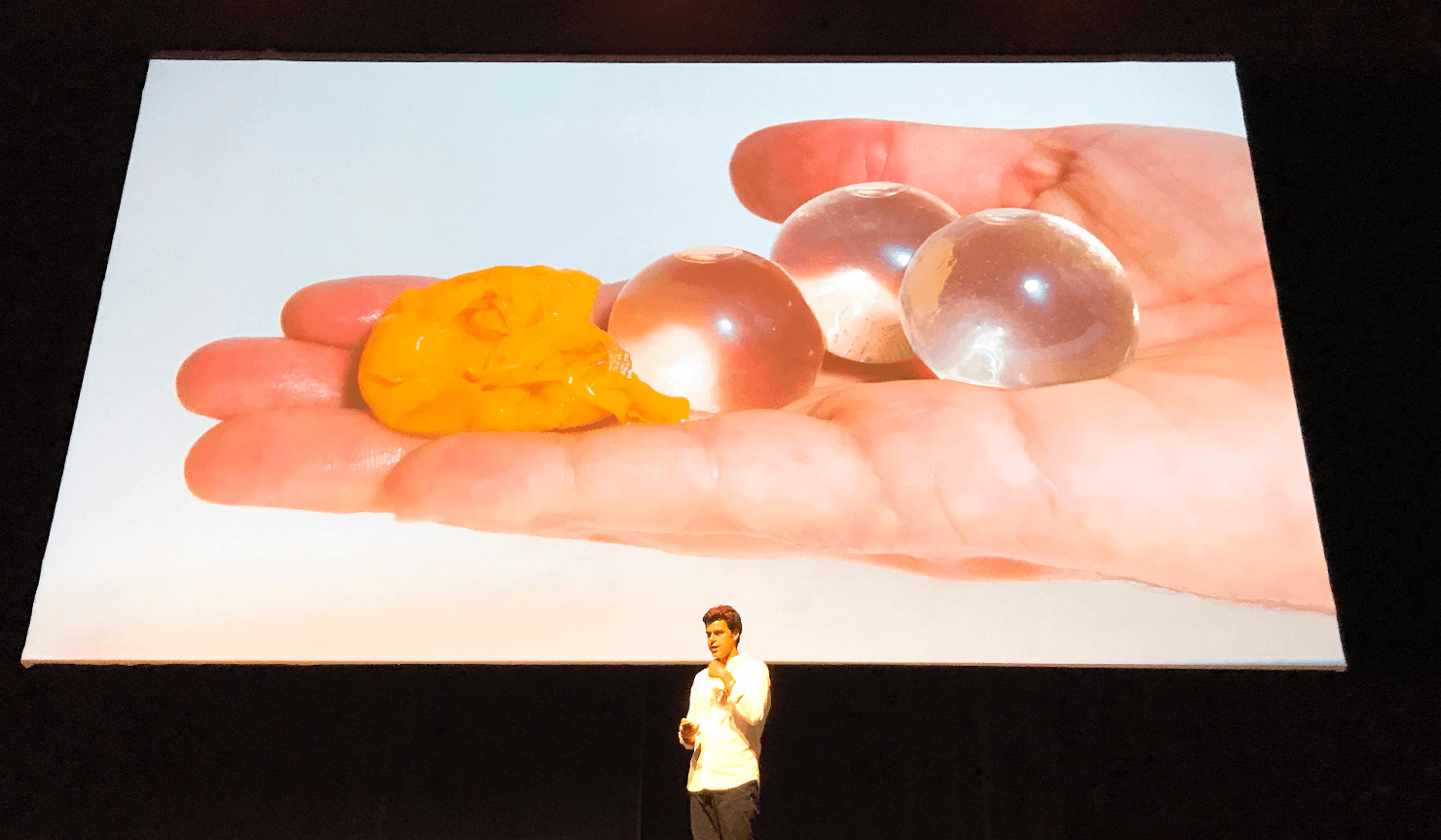

ルワンダでドローンによって医療物資を配達する会社を立ち上げたZiplineのファウンダーKeenan Wyrobek。プラスチックゴミ問題に挑む「海藻でできた食べられるペットボトル」をつくるRodrigo García González。彼らのように、社会的課題解決を事業の主軸に取り組むデザイナーが目立ったカンファレンスでした。

ZiplineのKeenan Wyrobekと実際に使われているドローン

Skipping Rock LabのRodrigo García González。ジュースやケチャップなど、水以外を入れることも可能

いわゆる「クライアントワーク」をメインに行いながら、社会的なプロジェクトにも携わるデザイナーも多くいました。

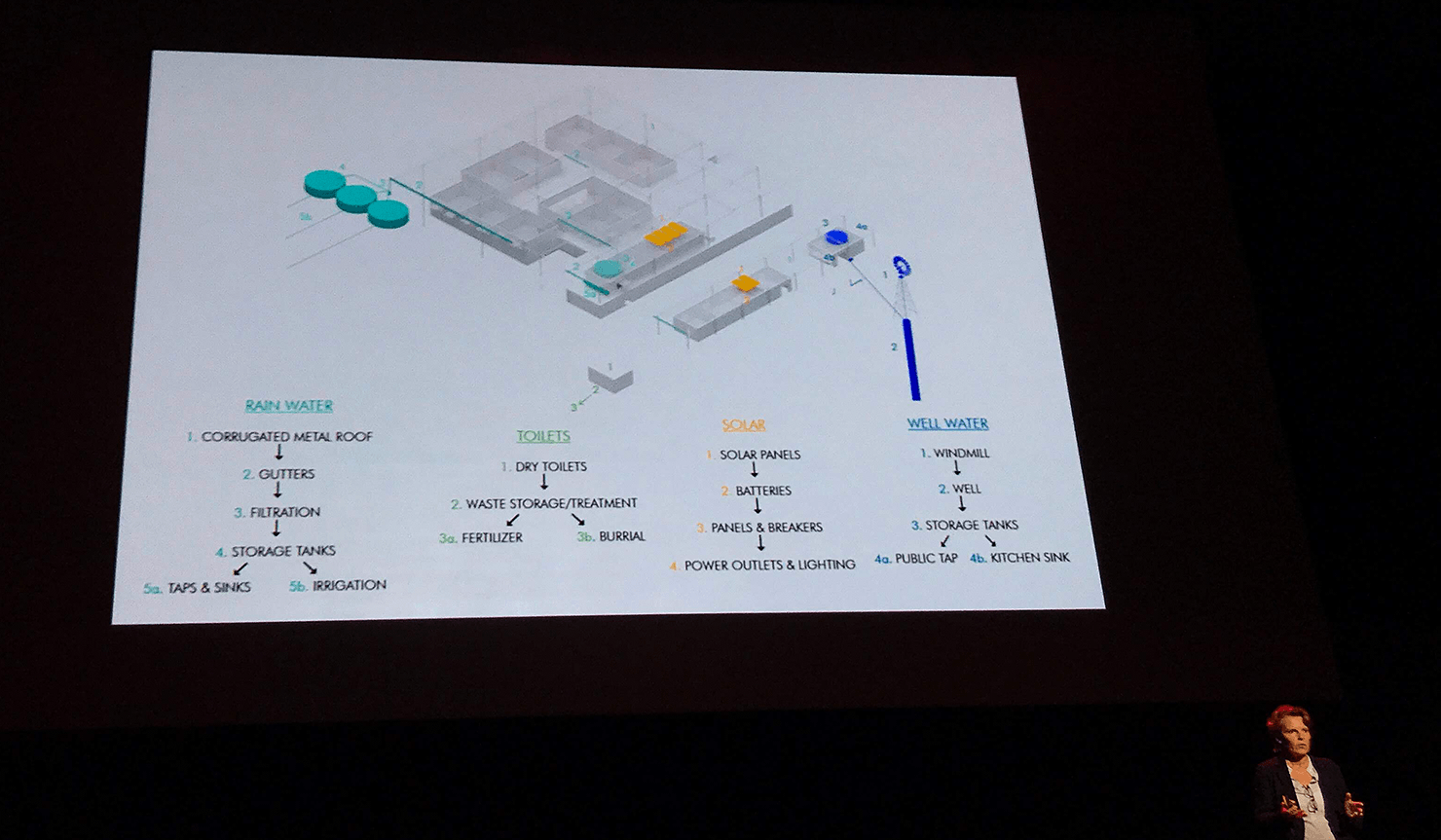

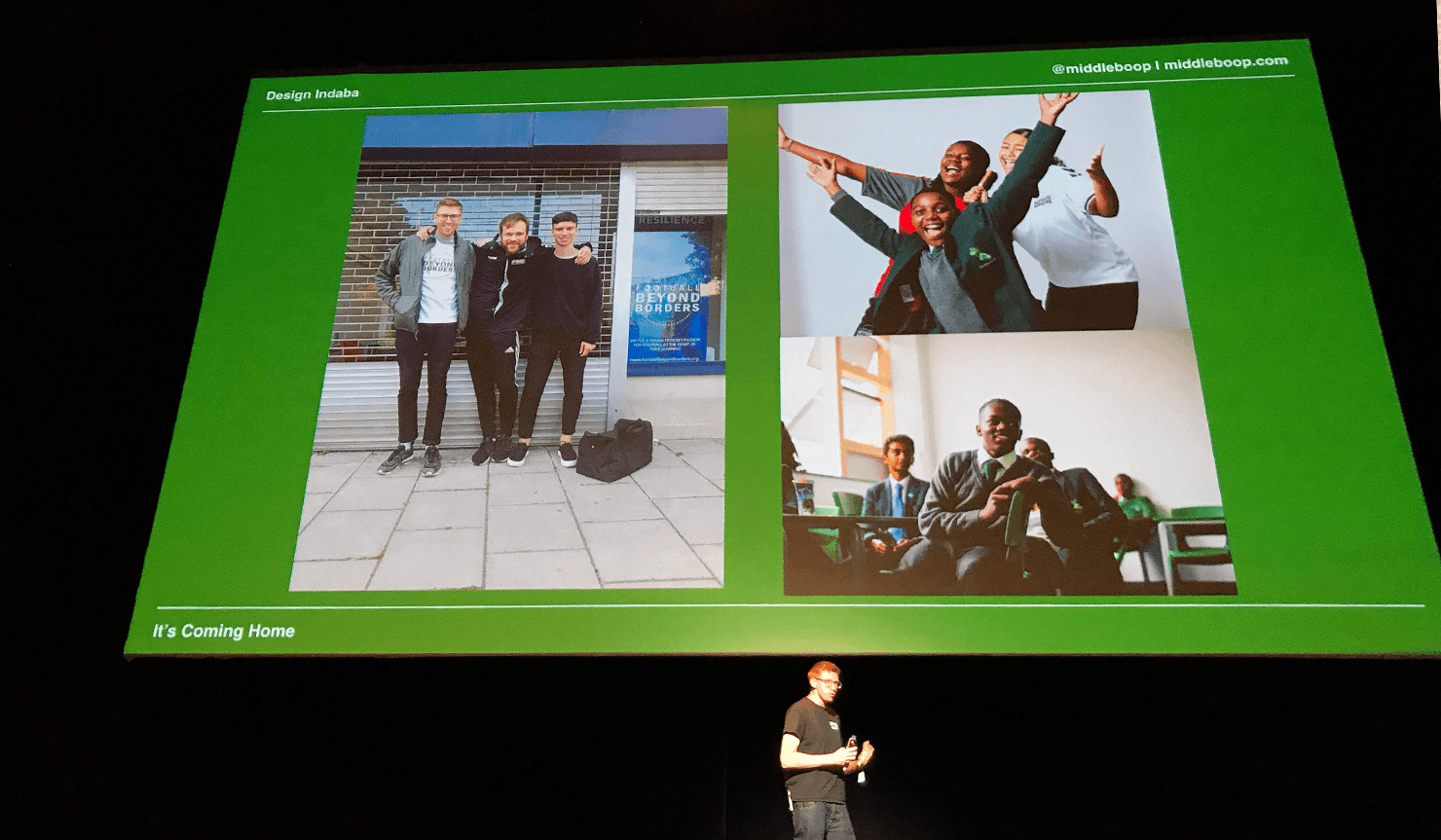

例えば、商業・公共空間の建築設計を主に手がけながら、最近ザンビアにて学校をつくるプロジェクトに携わったAnnabelle Selldorfや、デザイナーとしてのキャリアの始まりがロンドンの子どもたちのためのサッカースクールの資金調達だったGordon Reid。

Selldorf ArchitectsのAnnabelle Selldorf

Middle BoopのGordon Reidが「ワールドカップコースター」の収入を寄付したfootball beyond bordersというチャリティ

「Design Indana」は、必ずしも「社会起業家」や「社会的課題」のみに焦点を当てたカンファレンスではありません。しかし、社会の課題やそこに立ち向かうデザイナーの姿を参加者に強く印象付けるカンファレンスでした。

「Global Graduates」:若きデザイナーが見つめる未来

「Design Indaba」の大きな特徴の一つに「Global Graduates」があります。世界中の学生や卒業生のプレゼンテーションも、「Global Graduates」としてプログラムの中に組み込まれています。彼らは基本的には卒業制作を中心に、10分程度で発表をします。

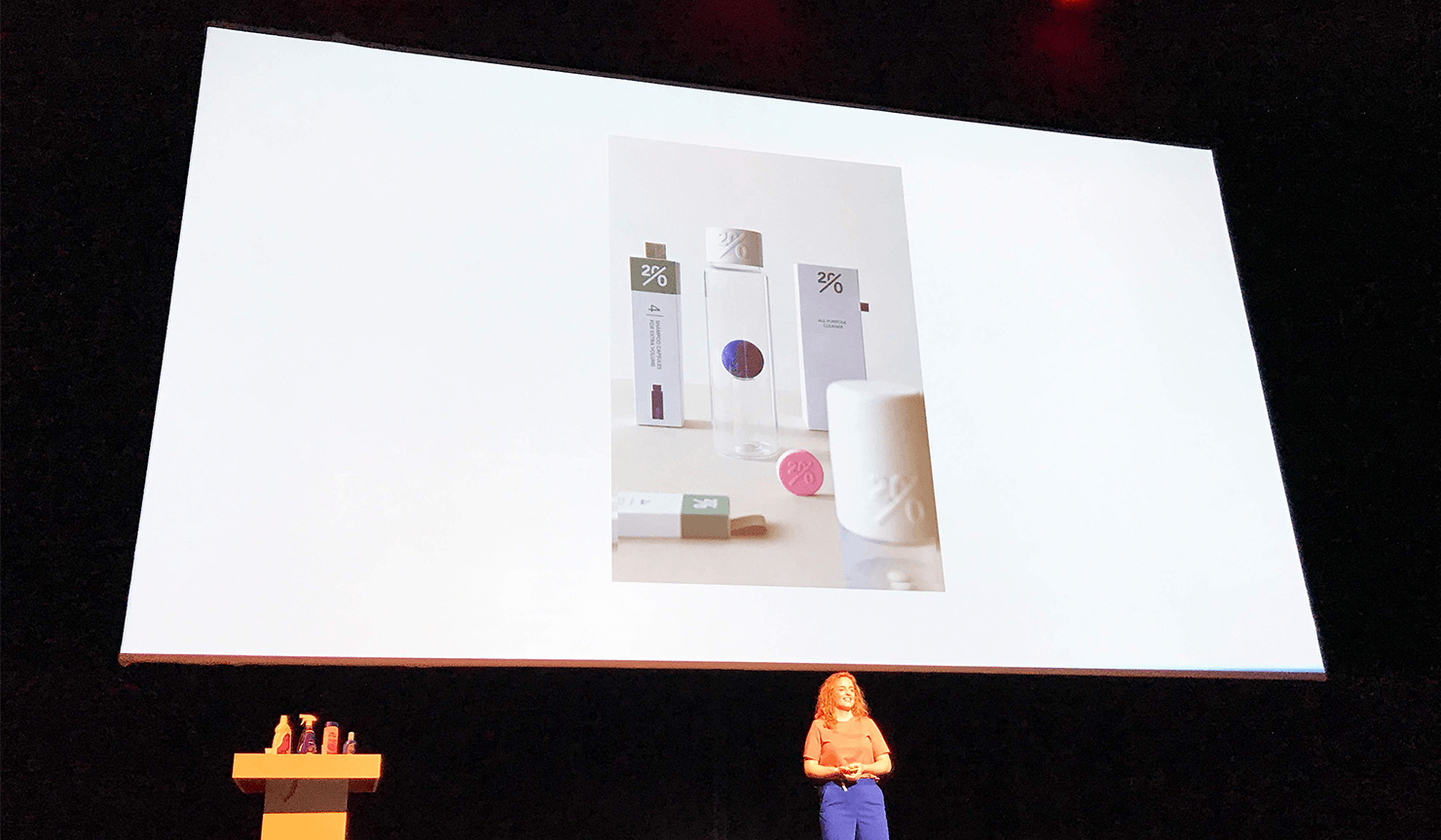

Mirjam De Bruijnによる「輸送コスト削減を実現するシャンプー」。Kye Shimizuの「アルゴリズムでつくるクチュール・ドレス」。Shaina Garfieldの「環境に優しい棺桶」…。

最近オランダのDesign Academy Eindhovenを卒業したMirjam De Bruijn

まだまだプロトタイプレベルであったり、理想論が目立ったり。学生たちのレベルはさまざまです。ただ、「著名な成功したデザイナーたちのみ」の閉じられた発表の場ではなくキャリアのさまざまな過程にいる人たちに開かれた場であることは、「Design Indaba」にとって重要な要素だと私は感じました。

荒削りながらも、世界が直面している課題に真摯に取り組んでいる若きデザイナーたちの意見を取り入れることで、「Design Indaba」はよりオープンで、未来志向な場になっていました。学生のみの発表なのではなく、最前線で活躍するプロフェッショナルの間に彼らのプレゼンテーションが織り交ぜられているからこそ、その対比の中での発見がありました。

日本でも、プロフェッショナルの発表の中に、学生に発表機会を与える取り組みをつくれるとおもしろいと思います。

アフリカの大きな課題:貧困と教育

「Design Indaba」で、アフリカ人デザイナーの発表を多く聞けたことは、貴重な体験となりました。今年度のカンファレンスでは、南アフリカからはもちろん、ニジェール、ケニア、ナイジェリアなどアフリカ諸国からのスピーカーによるプレゼンテーションがありました。彼らや、その他多くのアフリカでプロジェクトをするデザイナーの発表を通し、日本では肌感覚がわからない「アフリカンデザインの現在」を垣間見ることができました。

貧困や教育の問題にデザインで果敢に取り組んでいるデザイナーが多かったのは、やはり貧困や教育がアフリカの大きな課題であるからでしょうか。

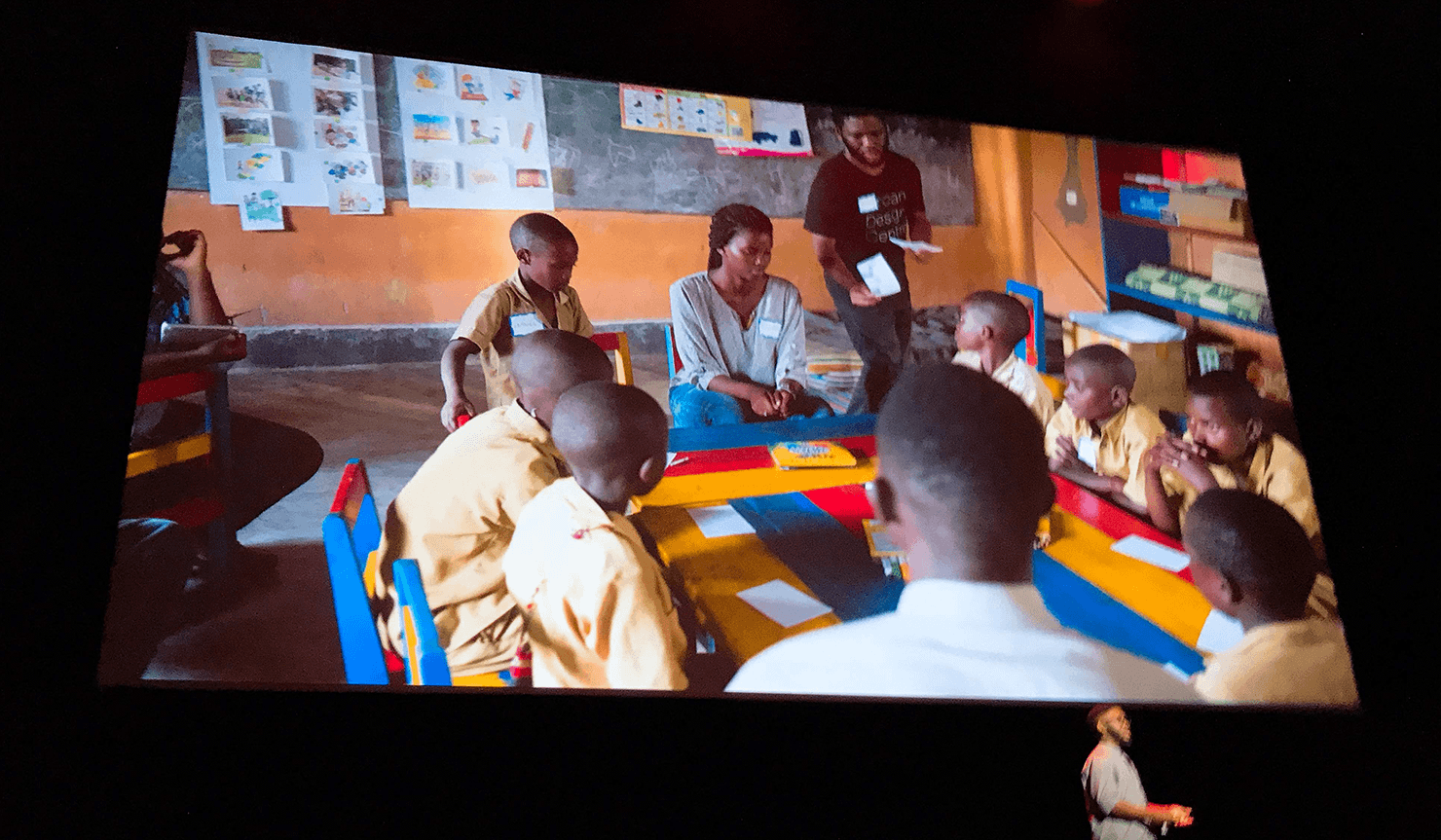

例えば、南アフリカ出身のTshepo Mokholoはルワンダで学校を建設するプロジェクトに携わっています。彼は学校のデザインにあたり、実際にそこを使うことになる生徒たちをデザインプロセスに招き入れ、ともにデザインを行っていました。場所は違えど、私たちが日本で行っている共創デザインのプロセスと近しいのだろうと感じました。

子どもたちとのワークショップの様子を紹介するTshepo Mokholo

アフリカの政治的制約

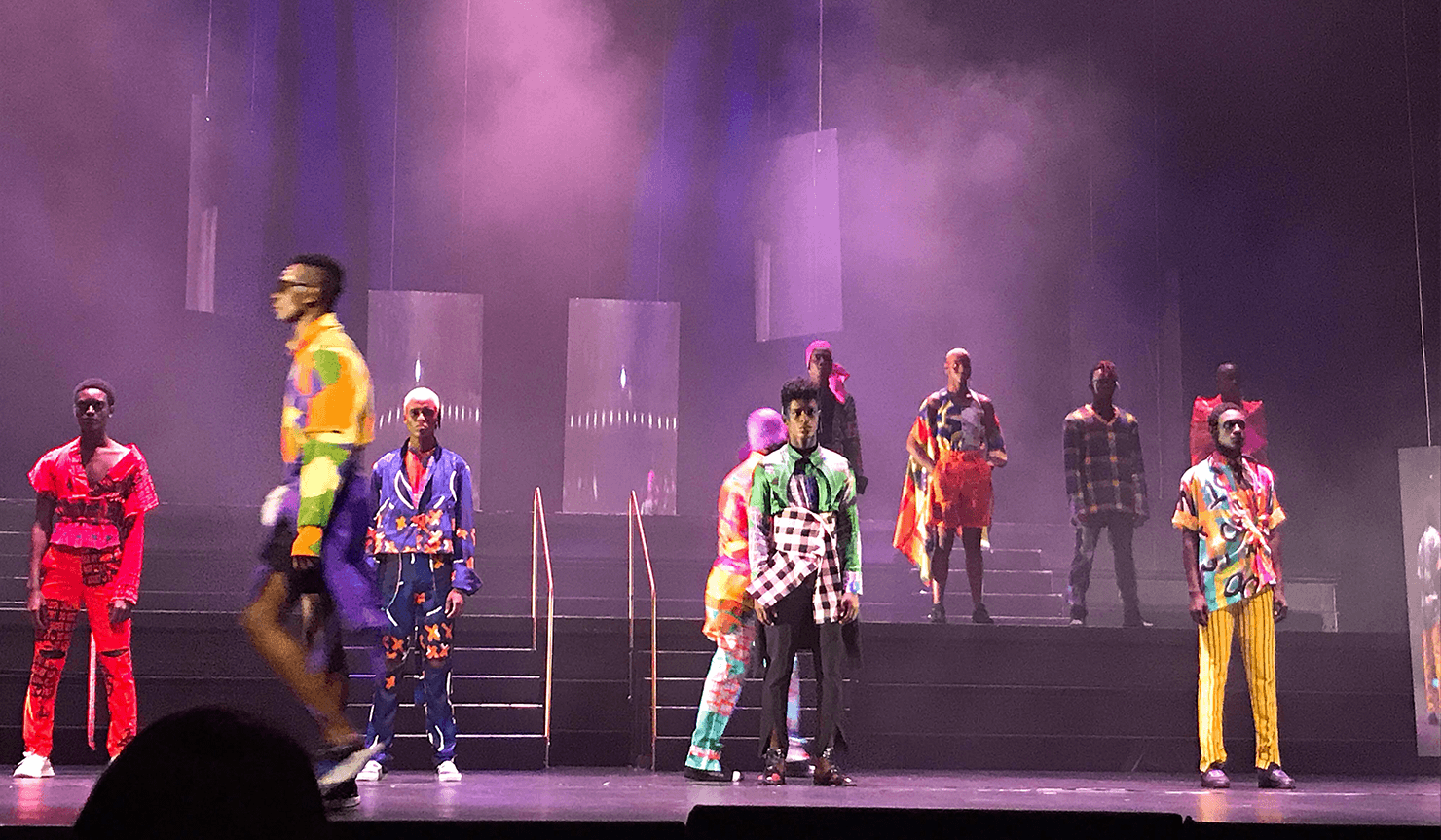

ファッションブランド “Orange Culture” のデザイナーAdebayo Oke-Lawalのプレゼンの前には、このカンファレンスのために彼がナイジェリアでは現在、入国出国といった移動の自由が制限されていることを、司会の方が述べられていました。

Orange CultureのAdebayo Oke-Lawalによるファッションショー

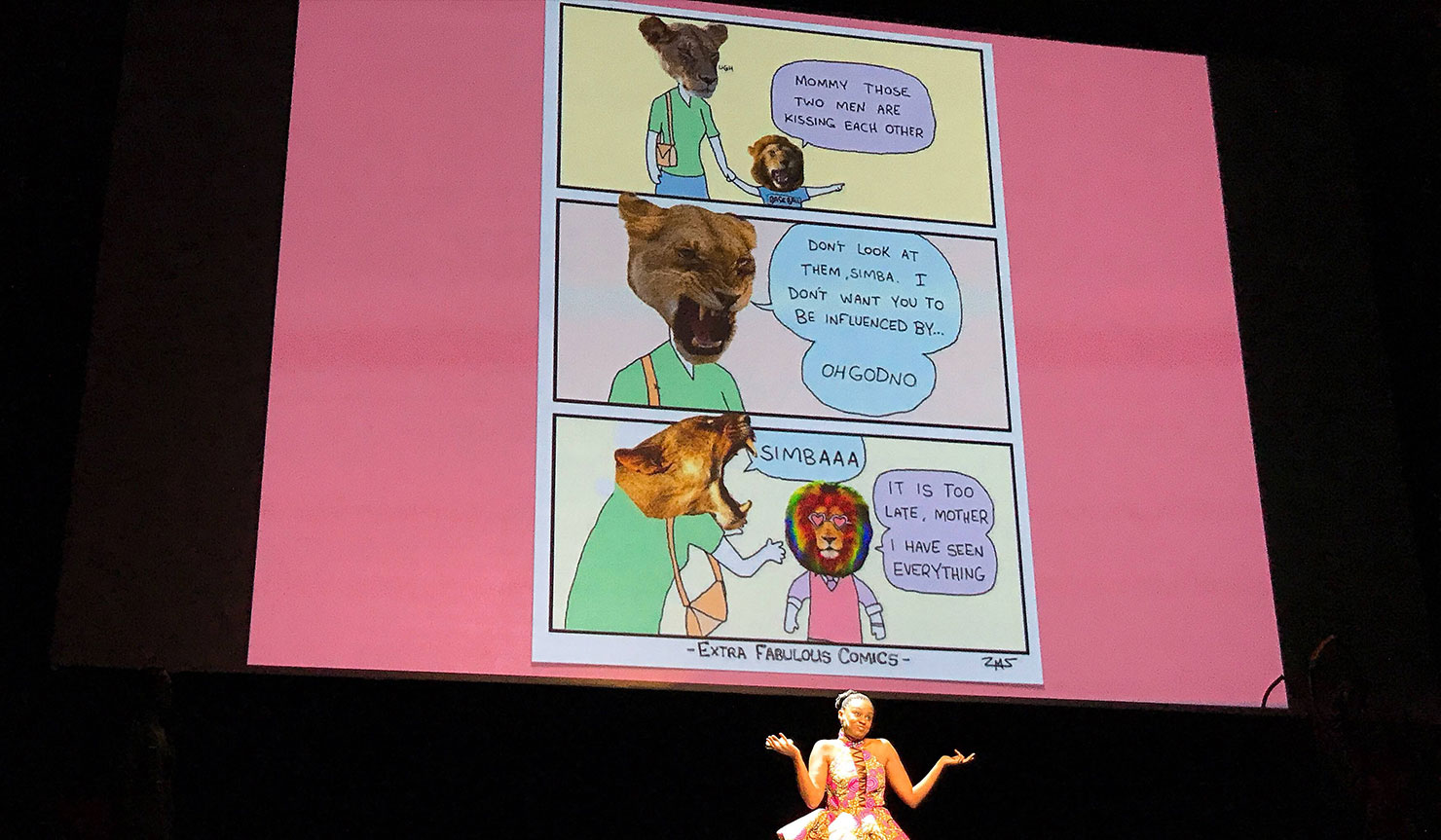

ケニアの女性映画監督Wanuri Kahiuは、2人の女の子たちが恋に落ちる映画『Rafiki』を撮影。しかし、映画が扱う同性愛的テーマによって、この映画はケニア政府から放映を禁止されています。

映画監督のWanuri Kahiu

アフリカでも国によっては政治的制約がかなり厳しいのだということが、こういった登壇者の発表から読み取ることができました。カンファレンス中は国籍を超えた「アフリカのアイデンティティ」みたいなものがアフリカ人の中では何かしらあるのかもしれない、と思わせる場面が多々ありました。しかし同時に、政治的状況や経済的状況は、アフリカの国ごとにもかなり違うのだなということにも改めて気づかされました。

しかし、そういった制約に立ち向かう力強いデザイナーたちの姿に、希望を強く感じたのは私だけではなかったのは明らかです。Adebayo Oke-LawalやWanuri Kahiuなどのプレゼンテーションは、観客一同スタンディングオベーションで締めくくられました。

「Design Indaba」からの学び

私にとって「Design Indaba」の大きな特徴は以下の3点だと感じます。

- 1.捉えるデザイン領域が、建築からファッション、広告までかなり多様である

- 2.全ての大陸からの登壇者が集まる、国際色の豊かさ

- 3.社会が直面する大きな課題に取り組む、力強いリーダーたちの話を数多く聞くことができる

多角的にデザインを通して世界を考えることができる3日間でした。未来を向いて明日からの仕事に取りかかれる、「Design Indaba」は私にとってそんなカンファレンスでした。

- テーマ :