不確実性を取り込める組織を目指して 『Design a Better Business』刊行記念オンラインイベント

- デザイン経営

- サービスデザイン

コンセントのサービスデザイナーの石井です。

書籍『Design a Better Business:ビジネスイノベーション実践のためのツール、スキル、マインドセット』の日本語版刊行を記念したオンラインイベントを、コンセント、日本電気株式会社(以下、NEC)、株式会社ビー・エヌ・エヌ(以下、BNN)の3社共同で2021年3月に開催しました。

イベント登壇者と、Diane Shen氏の通訳を有志で引き受けていただいた、 PwCコンサルティング合同会社エクスペリエンスセンターのエクスペリエンスストラテジスト岡本拓氏(左下)。

「ビジネスの成長・発展に向けてデザインをどう活かすか」と題した本イベントでは、本書の編集協力を務めたコンセントのシニアサービスデザイナーで Service Design Network(以下、SDN)日本支部共同代表 兼 アジア地域統括メンバーでもある赤羽太郎のモデレーターのもと、監修を担当したNECの安浩子氏と赤堀桃音氏、長村健史氏が登壇。さらに原書『Design a Better Business』を出版したBusiness Models Inc.(以下、BMI)のCreative director & Partner でSDN台湾支部の共同創設者でもあるDiane Shen氏をゲストスピーカーに迎え、VUCAの時代におけるビジネスとデザインの接続や、デザイン手法をいかに活用していけばよいのかについて語っていただきました。

本記事ではイベントで語られた内容に、サービスデザイナーとして事業・組織開発のプロセス自体からデザインするプロジェクトに取り組んでいる私、石井の視点を交えながら、

ということをお伝えできればと思います。特に事業会社でデザインアプローチを実践、導入しようとしている方や、事業開発やサービス改善にこれから取り組むデザイナーの方にとって参考となれば幸いです。

ビジネスとデザインの接続

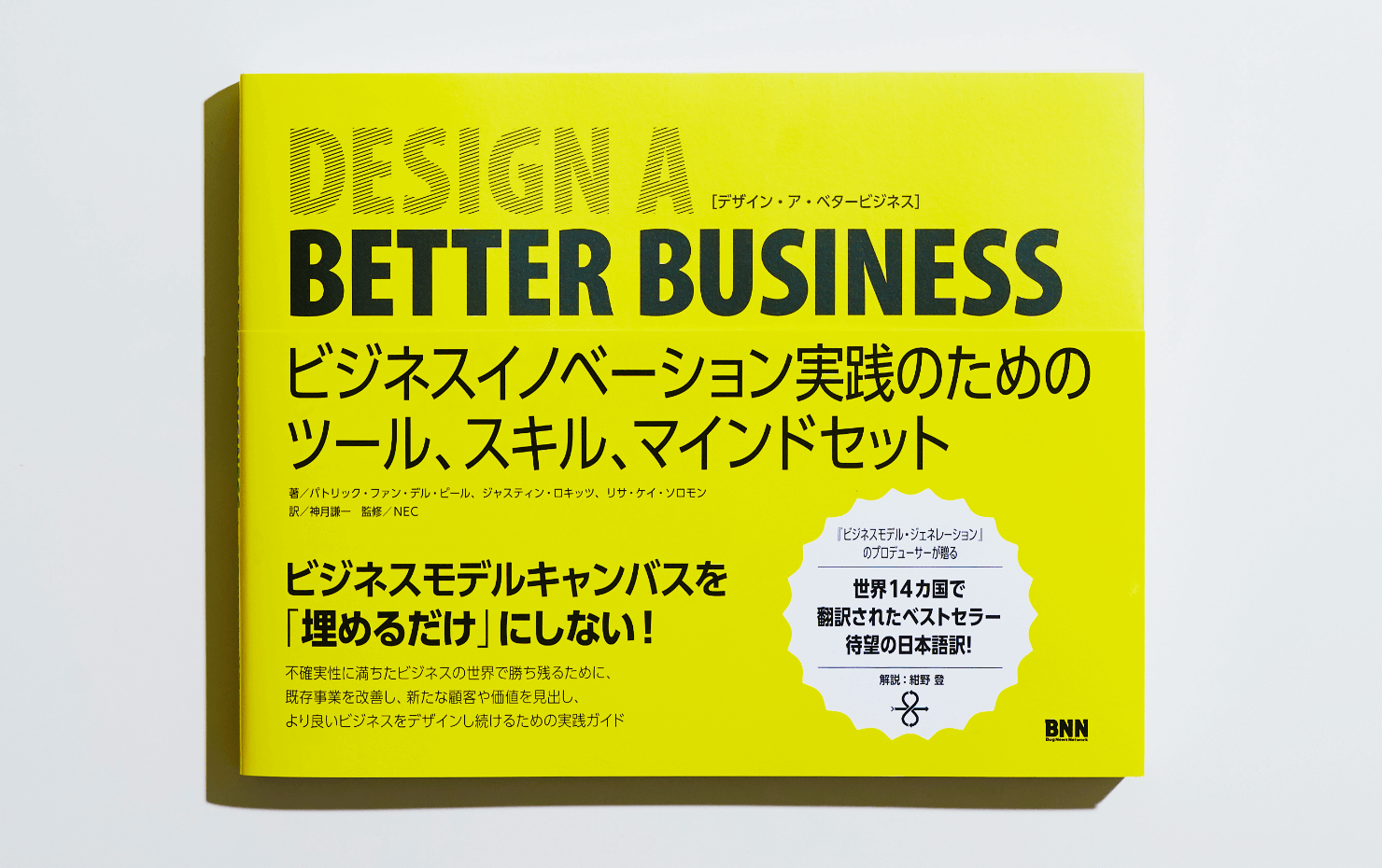

パトリック・ファン・デル・ピール、ジャスティン・ロキッツ、リサ・ケイ・ソロモン『Design a Better Business:ビジネスイノベーション実践のためのツール、スキル、マインドセット』(株式会社ビー・エヌ・エヌ、2020年11月17日)

私は本書を初めて手に取ったとき、ビジュアルがふんだんに使われた300ページ弱のコンテンツに圧倒され、正直パラパラとページをめくっただけでした。表紙に書かれている「ビジネスイノベーション実践のためのツール、スキル、マインドセット」という副題に、「フレームワークでイノベーションを起こせたら苦労しないよ」と感じたことを覚えています。

「イノベーション」といってもレベルはさまざまですが、0→1の事業開発を行うには、当たり前を疑う視点をもった個人の強い意思や持久力が求められます。しかし、実際には納期や成果、組織構造という枠組みに縛られ、組織が掲げるビジョンと個々人のモチベーションの間に大きなギャップが生まれているという、プロジェクト以前の課題を感じることが多いからです。

しかし、イベントを通じて、本書はただツールが説明されているのではなく、背景にある意図や考え方がセットで紹介されており、事業開発プロセス全体を通じたマネジメントの考え方から、組織としてデザインアプローチを活用するための文化や環境づくりまで言及されていることがわかりました。NECの安氏も「デザイン思考がビジネスのプロセスの中で説明されている、日本では稀有な1冊」だと言います。

フレーム化されたツールやメソッドを表面的に埋めるのではなく、意図や考え方を理解し、チームや組織でアレンジしながら、まずは断片的にでもデザインアプローチに取り組んでもらうことが本書の狙うところなのです。

イベントの事前アンケートには、「課題解決のアプローチとして、ビジネスにデザインを活用する必要性はわかっているが、具体的にどのように実践していけばいいのか?」という声もありました。確かに、プロセスやマインドセットを理解しても、実際にプロジェクトや組織に浸透させ、実践していく道のりは困難です。

ただ、この困難な道のりにチームや組織で向き合う方法こそが、本書やイベントで語られているビジネスにデザインを接続させる理由であり、答えのない時代において、より良いビジネスをデザインし続けるためのポイントであると感じています。

イノベーションははるか先にゴールのあるマラソン。セッション「出版までの背景ストーリー」のDiane Shen氏のスライドより。

イベントの中でBMIのDiane氏は、「イノベーションは、はるか先にゴールのあるマラソンである。答えのない世界に向けて走り出すためには、曖昧さを受け入れ、探究し続けることが求められる。そのためにはチームで視点を合わせ、早くうまく失敗する必要があり、デザインアプローチは共通言語として、その役割を果たす」と述べました。

この

- 「チームで視点を合わせること」

- 「早くうまく失敗すること」

- は、デザインを実践していく上での非常に重要なプロセス、かつマインドセットです。

この2つのトピックについて、イベントでどのような議論が行われたのか振り返ります。

チームで視点を合わせること

まず「チームで視点を合わせること」について、イベントでは2つの側面が紹介されました。1つは、専門性が異なる「さまざまなメンバーと議論をする上での“視点”」。もう1つは、「プロジェクト全体のブレない軸としての“視点”」です。

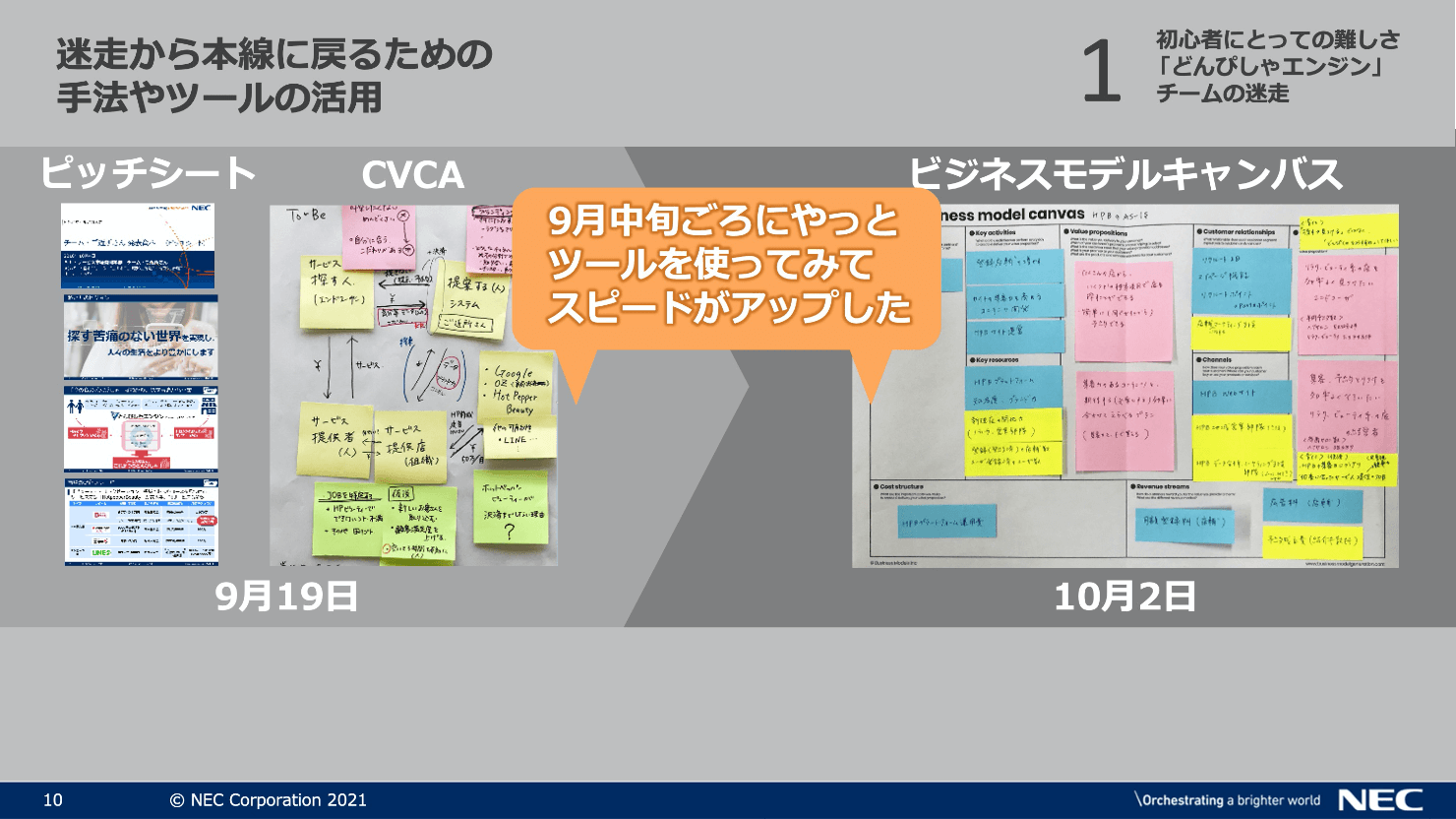

1つ目の専門性が異なる「さまざまなメンバーと議論をする上での“視点”」について、NECの赤堀氏と長村氏は社内で行った事業開発を例に挙げ、デザインツールが多様なバックグラウンドをつなぐ共通言語として、議論の質を高めることを伝えました。

このNEC社内プロジェクトでは、経験やスキルが異なるメンバーがチームとなって、検討を進める必要があり、チーム内で視点を合わせる難しさがありました。初めのうちは、それぞれが知っているフレームワークやメソッドで議論を行ったため、議論が進んでいるのかわからず、意見をまとめることが困難だったそうです。そこで、「ピッチシート」という投資判断に必要な要素が示されている発表用シートを活用し、プロジェクトの途中段階で一度自分たちの検討内容を可視化しました。現状把握をすることで、進め方自体の議論が減り、何を明らかにするべきか議論のスピードが上がったといいます。

「ピッチシート」などを使い検討内容を可視化し現状把握することで、議論のスピードがアップした。セッション「NEC事例紹介(本書の読みどころ・使いどころ)」の赤堀桃音氏、長村健史氏のスライドより。

プロジェクトの状況に合わせて、意図をもってツールやメソッドをうまく活用することで、多様なバックグラウンドをつなぐ媒体となることがわかります。

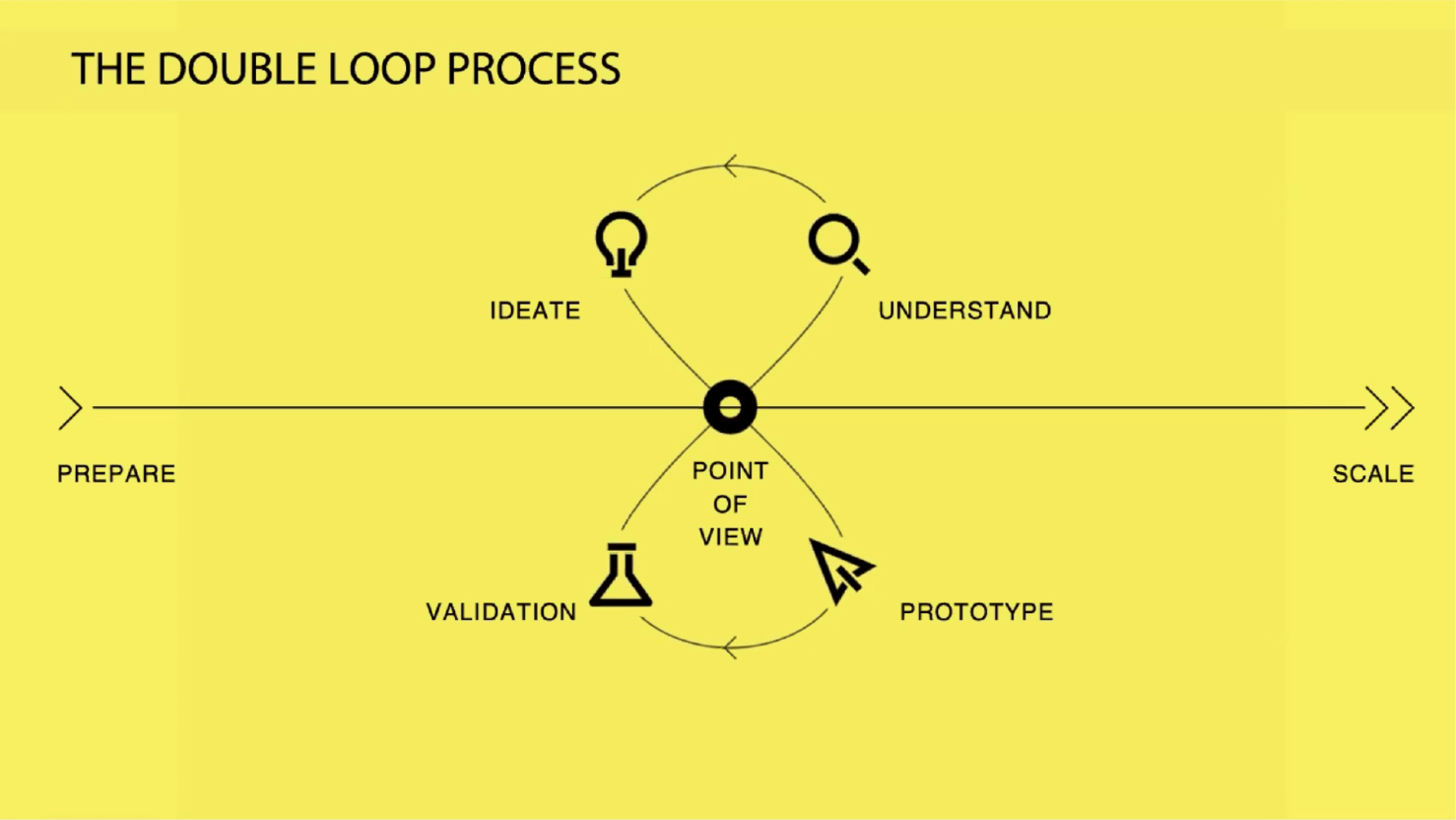

2つ目の「プロジェクト全体のブレない軸としての“視点”」を合わせることについて、コンセントの赤羽は、書籍に登場する「ダブルループ・プロセス」において、「視点 (point of view)」とその視点を定めるための「準備 (prepare)」が重要視されていることがポイントだといいます。

書籍『Design a Better Business』で紹介されているダブルループ・プロセス。セッション「サービスデザイン実践者から見る期待」の赤羽太郎のスライドより。

例えば、米スタンフォード大学d.schoolが提唱するデザイン思考プロセスは「共感」からフレームワークが始まりますが、「なぜ自分たちは、これをしたいのか」という「視点」がチームで定まっていないと、調査分析やアイディエーションの方向性がぶれてしまい、プロジェクトがうまくいかない可能性が高いと赤羽は指摘します。

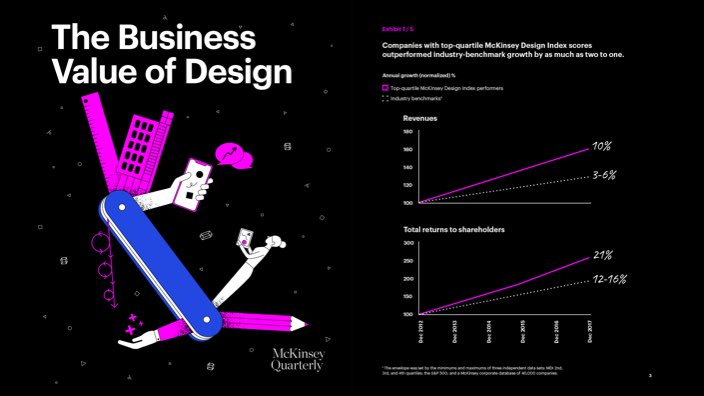

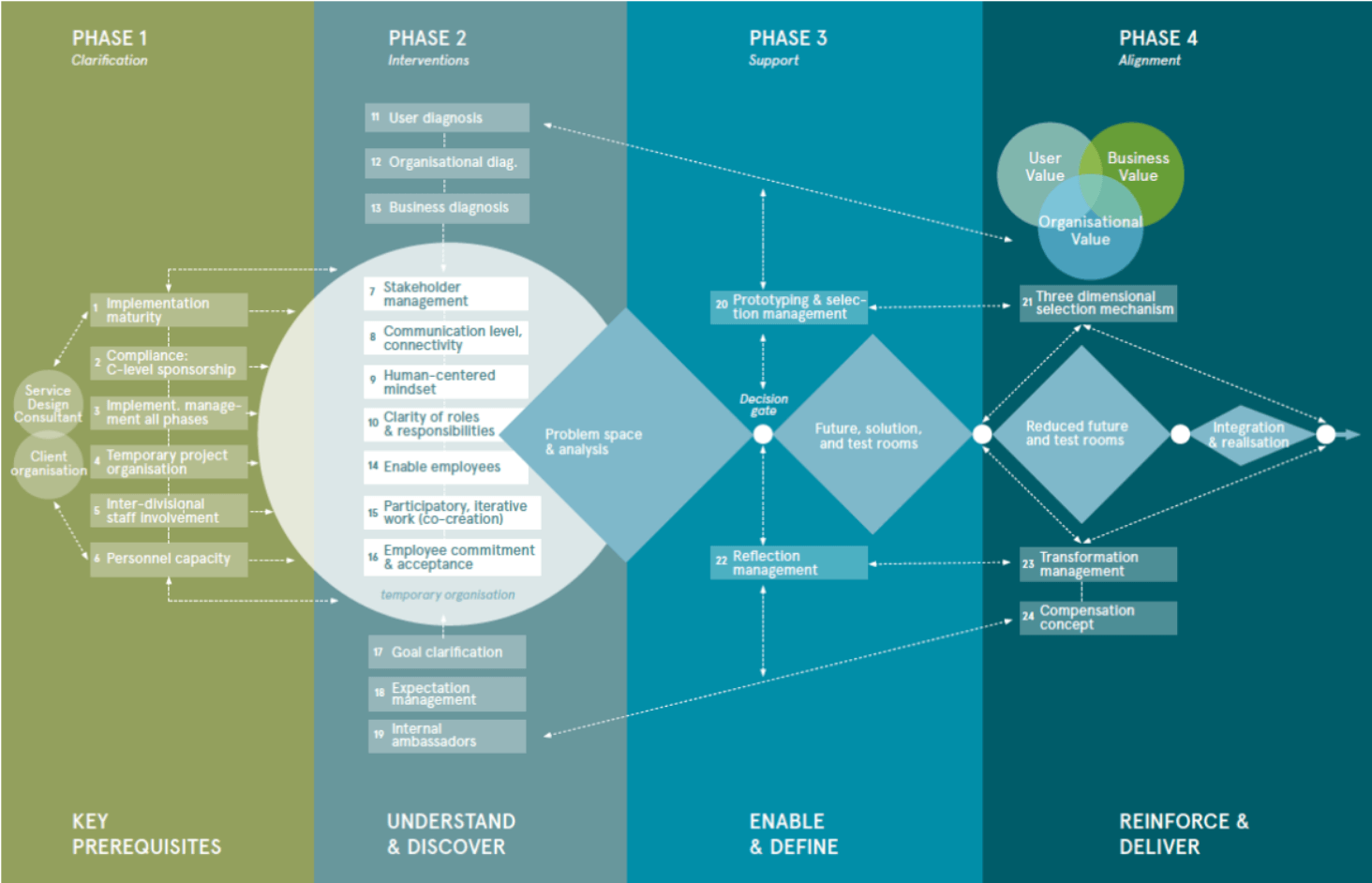

SDN発行『Touchpoint』(Vol.12 No.1)に掲載のTina Weisser氏の寄稿の中で紹介された調査結果(出典:)。

その重要性について、サービスの実装まで至ったプロジェクトの成功要因を分析したリサーチが紹介され、プロジェクト以前の組織の環境やプロジェクトの立ち上げ時点で、すでに半数以上の要因があることを示しました。

この「視点を定めるまでの準備」の設計は、デザイナーも見落としがちなポイントではないかと感じます。

早くうまく失敗すること

セッション「世界での本書の使われ方、SDN台湾支部の取り組み」のDiane Shen氏のスライドより。

次に、「早くうまく失敗すること」について、Diane氏は上記で紹介したダブルループ・プロセスがループする意味について、「イノベーションは探索するものであって、遂行するものではない」というシリアルアントレプレナーのSteve Blank氏(※1)の発言を引用し、回り道や失敗をプロセスに組み込み、探索と実験を繰り返すことがイノベーションにつながると強調します。

試行錯誤をプロセスに組み込むということは、全ての可能性を洗い出すことを恐れないことだと私は思います。そのためには、定めた視点からアイデアを発散するフェーズと、定めた視点に向けて議論を収束させるフェーズとの思考の切り替えを意識して、個人とチーム全体で共通認識をもつことが大事です。

しかしプロセスは、あくまでも課題を解決する方法を見つけるためのプランであり、プロセスをなぞれば成功するものではありません。全登壇者が共通して話していたことは、共通言語となるデザインアプローチをそのまま使うのではなく、組織の言葉に置き換え、プロセスを組織の文化にアジャストさせる必要があるということでした。

※1 Steve Blank氏はシリコンバレーの起業家で、顧客との仮説検証を重視した「顧客開発モデル」を提唱した人物。現在はこれまでの経験を生かし、起業家育成に携わっている。

チームや組織のネガティブ・ケイパビリティーを高める

「ネガティブ・ケイパビリティー」とは、詩人John Keatsが提唱した概念で「事実や理由をせっかちに求めず、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいられる能力」あるいは「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」(※2)を指します。

「ネガティブ・ケイパビリティー」はデザイン思考を実践する上での重要なマインドセットといわれていますが、デザインの実践を通じて培われていくものでもあると、今回のイベントを通じて感じました。

本書も、最短距離で答えにたどり着くための攻略本などではなく、組織として物事を多面的に捉え続け、試行錯誤するためのガイドとして位置付けられるものだと考えます。そして、ガイドを正しく理解することが目的とならないように、とにかく歩み続けることが大切です。

そこでまずはデザイン手法に興味をもって断片的に取り入れるところから始め、ツールの背後にある意図や考え方を抽出して、チームの共通言語を増やしていくことで、明らかではないことに飛び込むことを苦としない「探究を楽しむ組織」へと変革していくことにつながるのではないでしょうか。

※2 より引用。