変化する未来を、デザインする勇気 Service Design Global Conference 2022 参加レポート

- サービスデザイン

- コミュニケーションデザイン

Hej København!(デンマーク語で「こんにちは、コペンハーゲン!」)

年に1度のサービスデザインの祭典である Service Design Global Conference が 「Courage to Design for Good」というテーマで開催されました。2022年10月13日と14日の2日間、コペンハーゲンとオンラインのハイブリッド開催となり、コンセントからは現地渡航組4名とオンライン組2名で参加しました。本記事では、カンファレンスの話題や雰囲気を渡航メンバーの成瀬と川岸がお伝えします。

語るだけではなく、行動しよう

Service Design Global Conference 2022(以下、SDGC2022)のテーマは「Courage to Design for Good(「良い」デザインをする勇気)」でした。なかなか解釈の幅の広がるテーマです。製品・サービス、ビジネス、組織、経済、社会、文化、未来……など、さまざまなものが「良さ」をデザインする対象として挙げられます。

2022年のセッションでは「良い」デザインとは何か、そして、そのためにわれわれデザイナーがどのような勇気をもち、行動していくべきかについて、さまざまなバックグラウンドをもつ登壇者の視点から語られました。

サービスデザインが果たす役割については、すでに世間からは一定の認知がされています。その先の議論として、デザイナーとして未来をつくる責任を果たすために、われわれはどのようなマインドセットをもち、どのように行動していくべきかについて考える2日間となりました。

Danish Design CenterのChristina Melander氏によるオープニングトーク:“do less talk, and act more”「語るだけではなく、行動しよう」

カンファレンスへ「行く」ということ

新型コロナウィルス感染症が流行して以来、次に海外へ行く日はいつになるのかと思っていた渡航メンバーにとって、約24時間かけて着いたコペンハーゲンはまさしく「別世界」でした。街の造りや建築様式の違いに新鮮さを感じたことはもちろん、誰もマスクをしていない光景はまるで「コロナ禍が終わった後の世界」を見ているようでした。

コペンハーゲン、Kongens Nytorv(コンゲンス・ニュートー広場:王様の新広場)

コペンハーゲンに到着した日の夕方には、Danish Design Centerで開催されたカンファレンス前日のMeet up へ向かい、世界各地からの参加者とコミュニケーションを取ることができました。偶然の出会いをはじめ、多くの人と交流し、それぞれのデザイン業務や取り組んでいることを話しました。

コペンハーゲン到着の翌日から、いよいよカンファレンスです。Copenhagen Contemporary という古い工場を改築したアートセンターの会場に向かって、日が昇りきっていない中、船に乗る道中はまさに「北欧に来た」という体験でした。

今回のカンファレンスは約400人が現地参加し、約500人のオンライン参加があったそうです。大勢の人が一堂に会すという光景に驚きと懐かしさを感じつつ、カンファレンスがスタートしました。

カンファレンス会場の入り口で渡航メンバーの記念撮影。左から赤羽、川岸、成瀬、中安。

デザイナーと未来

今回の開催母体であるDanish Design CenterのCEO、Christian Bason氏は基調講演の中で、「未来は自分たちで選んでつくるものである」と述べました。2022年は、近年のセッションでも取り扱われてきた「自然環境」や「倫理観」「インクルーシブデザイン」といったトピックに加え、我々デザイナーがつくる「未来」について言及するセッションが多かったです。

喫緊の社会課題に対するアクションが求められる現在から未来に向けて、「われわれデザイナーは、どのようなマインドセットをもっておくべきか」「これからのデザインはどうあるべきか」という2つの観点から、SDGC2022で話されたトピックを紹介します。

トピック1:「主体性」を駆動させることで、サーキュラーエコノミーへの転換を図る

Leyla Acaroglu氏による1日目のオープニング基調講演では、従来の経済モデルである「リニアエコノミー」から、地球上の限りある資源の中で循環を行う「サーキュラーエコノミー」に転換していくために必要な考え方として、人々の「主体性」を刺激する必要性が語られました。

私たちが生きる現代では、大量生産・大量消費型の消費モデルで経済を発展させてきたことによって、資源の枯渇が生じています。これは「廃棄物が出ても問題ない」というマインドセットの上に成り立つ、生産から消費、そして資源の廃棄までが直線的な「リニアエコノミー」が社会的なシステムとして根付いてしまったことに起因します。経済においては、価値があると考えられているもののみを計測・評価するシステム(経済学の用語で「外部性」)が根付いており、その中に環境汚染や社会的不平等、搾取、自然環境に対する事柄が含まれていないとLeyla氏は指摘します。

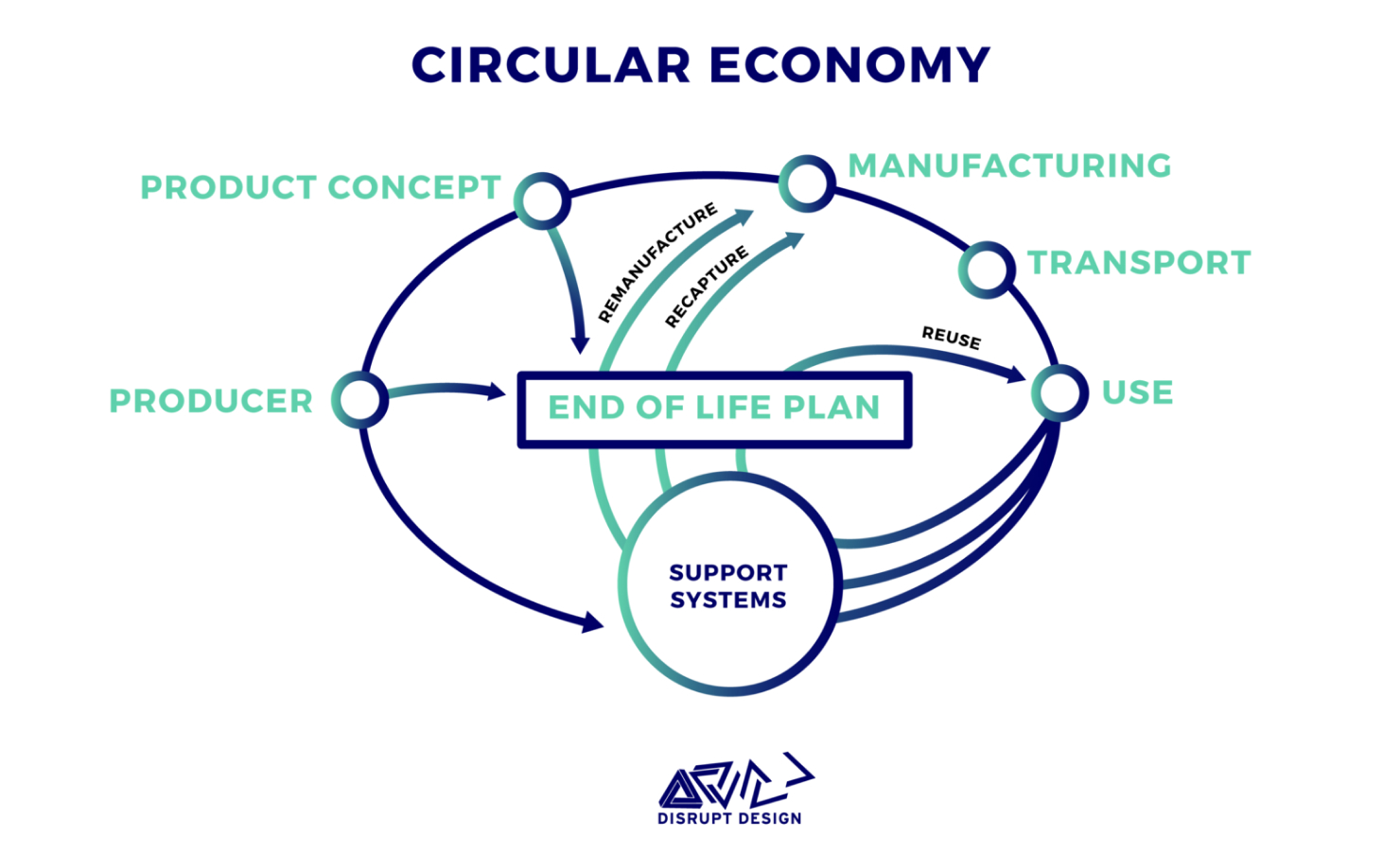

こういった現状に対する対応策として、数年前から提示されているのが「サーキュラーエコノミー」です。これはリニアエコノミーの直線的な仕組みから、資源が循環していく形へと転換し、環境資源を有効活用することで廃棄物を減らし、価値提供の方法をも変えていくための新しい経済モデルとして提唱されています。

紹介されたサーキュラーエコノミーの概念図。直線的ではなく、消費が終わった後も資源が循環していく仕組みを示す。

出典:(閲覧日:2022年12月9日)

しかし、経済モデルをサーキュラーエコノミーに転換させていく上で、人々がもつ認知的な障壁がその促進を阻んでいるとLeyla氏は語ります。気候変動などの環境課題は、恐怖し絶望するものではなく、本来的にはまだ未来は定義されておらず、私たちが生きるべき未来をつくっていくことができるはずなのに、課題を解決できないと考え、それが実際に行動に移していくことを阻んでいるのではないかと指摘します。

このような認知的な障壁を乗り越えていくために、人々の「主体性」を駆動させていくべきであると提案します。主体性とは、哲学や社会学の概念で、自分の周りの世界に影響を及ぼすことができる能力、そして世界と自分がどのように関連しているかを理解することです。全てのビジネス、個人の行動は必ず何かしらに影響を与えているはずです。デザイナーとしても、自分が関わる製品やサービスとそれを取り巻く環境そのものに対し、どのような役割を果たすことができるのか認識することが「主体性」を発揮するための第一歩となります。

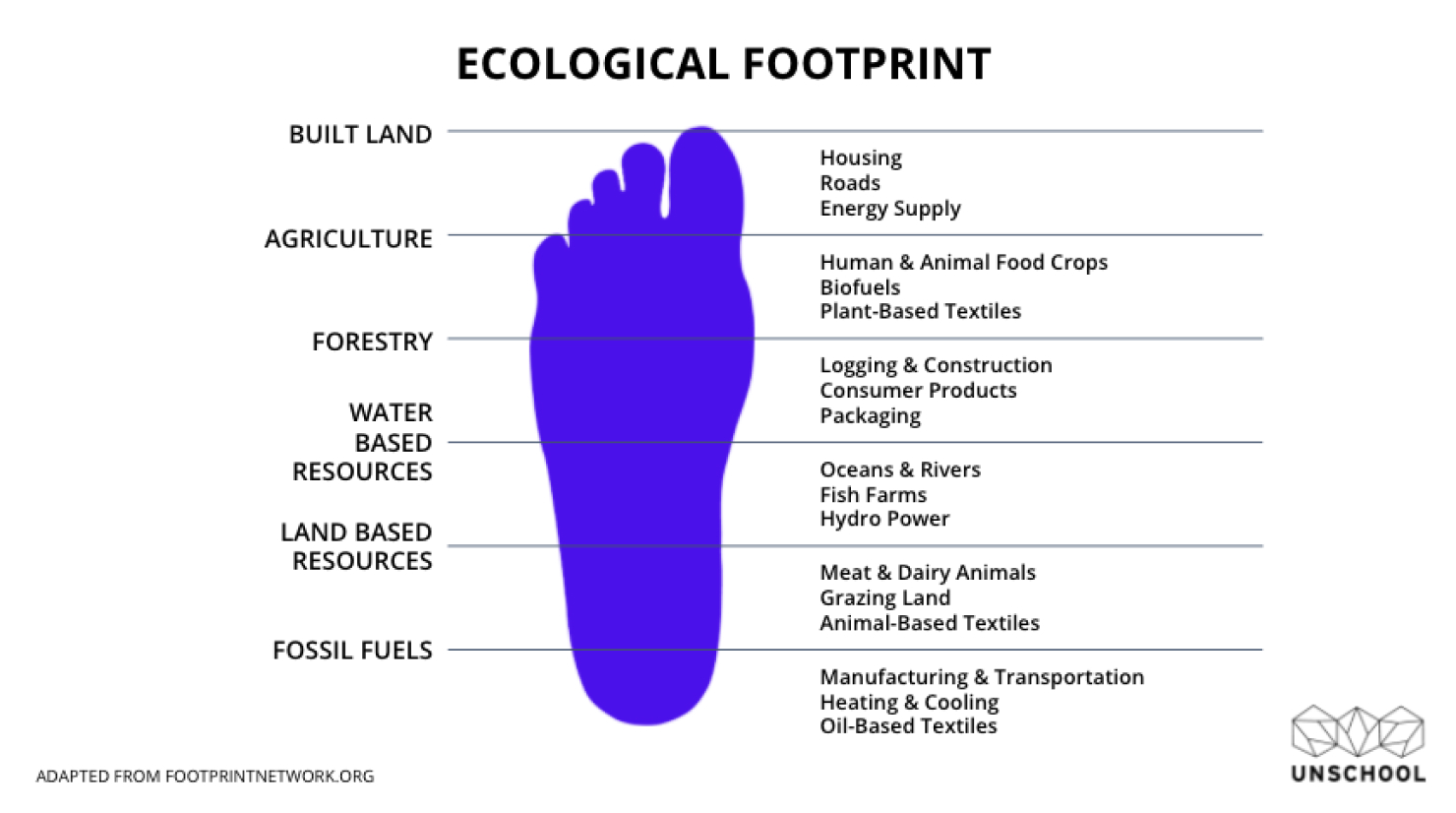

Leyla氏はセッションの中で、自身の消費行動の及ぼす影響範囲を知るために「エコロジカルフットプリント」というツールを使用して、自身の日々の消費活動が環境にどのような影響を及ぼしているのかを計測するのも1つの手だと述べました。

エコロジカルフットプリント:自身の消費行動が地球資源に与える影響を表すバロメーター。人が1年暮らすのに必要な土地・食料・燃料など、消費の規模や地球への負荷が「地球に残る足あと」として視覚化されている。

出典:(閲覧日:2022年12月9日)

このセッションからは、「主体性」をもつことが難しい現状に目を向け、人々の認知的・感情的な側面から経済の仕組みを考えることの重要性を感じました。現状維持バイアスから抜け出して変革を生み出すために、人々が自分自身の影響力について知り、解決すべき問題に対する主体性をもつように促す機会や仕組みをデザインプロジェクトの中で意識的につくるなど、具体的な行動につなげたいです。

トピック2:ナルシシズムに自覚的になり、自分がデザインしたものと謙虚に向き合う

続いては、インクルーシブデザイナーとして活躍の幅を広げる、Sandra Camacho氏のセッション「ナルシシズムがデザインにおける不平等と偏見を助長する理由」をご紹介します。

Sandra氏は、自身が従事したソーシャルセクターのデザインプロジェクトでの経験を通じて、人間中心設計だけでは社会的排除や権力の非対称性、構造的な人種差別などの問題を取り扱いきれないという気付きを得ました。特に、長い時間をかけて個人や社会に深く刻み込まれてきた社会的規範を変革するためには、何かしらのツールをつくり、プロセスを徐々に変えるだけだと表面的な変化にしかつながらないと説明します。そして、この変化を阻害し複雑化させている要因として、デザイナーのもつ「ナルシシズム」の存在を指摘します。

Sandra氏の登壇の様子。「ナルシシズムは重大な害悪、排除や不平等を生み出す」

デザイナーが自身のつくり出すものに過剰な自信を抱き、ユーザーに対する謙虚な姿勢がなくなり、どこか上から目線をもってしまうような傲慢さを振りかざした瞬間、気付かないうちに排他的なデザインを生み出してしまっている可能性があります。そのような事態を引き起こさないために、デザインの過程における重要な3つのマインドセットが提示されました。

デザインしたものに対して、どれだけ頭を悩ませてつくったとしても決して固執せず、常にフラットで謙虚な姿勢であることが、われわれデザイナーが明日からできることの1つだと感じました。

トピック3:デザイン思考のその先へ

最後に、Danish Design CenterのCEOであるChristian Bason氏の基調講演「拡張:デザインにより未来を拡張する(Expand: Stretching the Future by Design)」の紹介です。イノベーションを促進する企業にとって「デザイン思考」というフレームは、デザイナーの思考体系を型化し、誰にでも活用できる思考法として大きな役割を果たしてきました。しかし一方で、より良い社会・未来をつくっていくためにはデザイン思考だけでは不十分であり、われわれはより遠くを目指していくべきだ、と指摘します。

Bason氏はとあるインタビューで、拡張していくデザインが取り組む領域について、「どこまでがデザインといえるのか?」という問いに対し、「どこまでが問題といえるのか?」と応えたといいます。これはデザインという行為のそもそもの目的が、問題発見・問題解決であるという側面を多分に含んでいることを示しているように思います。

Bason氏は、デザインの「拡張」を6つの観点(時間・近接性・生命・価値・次元・分野)で定義します。そのうち、具体例と併せて説明された2つの観点について紹介します。

顧客だけでなく、生態系も含め、誰のためにデザインをするのかと範囲を広げること、そして社会課題に対して共感・行動につなげる物事を視覚化すること。まだまだデザインにできることがあると勇気づけられるセッションでした。

カンファレンスで学んだこと

2022年のテーマ、 “Courage to Design for Good”。カンファレンスへ参加したメンバーはこのテーマをどのように捉え、何が自分なりの “Courage(勇気)” だと考えたのでしょうか。

限りがあることを自覚し、知らないことを楽しむ(成瀬)

今回のカンファレンスを通して、より良いデザインをする前提として、さまざまな「限度」が起点にあるのだということに気付きました。例えば、「自分が認識できるものの限度」や「われわれのもつデザイン技術で対応できる問題解決の範囲の限度」です。

ただ、これは現状を正しく認識するという意味で必要なだけで、今後その範囲を拡張する可能性としても捉えることができると思います。「限度を認めること」で問題の輪郭を捉え、またデザインする対象についての見識を深める契機とすることが、良いデザインをするための勇気ではないか? と、現時点での私は考えています。

限度について知ると、自分が見えていなかった範囲があることへの不甲斐なさや、踏み込むべき未知の領域についてのわからなさからくる恐れやためらいが生まれますが、こうした曖昧さに対しても常に楽しむ姿勢をもつことが、デザイナーとしてより良い未来をつくっていくためには必要不可欠になるのではないかと考えました。

怖いからこそ勇気がいる(川岸)

今回のテーマは、Courage “to” Design for Good であり、Design という単語が動詞として用いられています。「勇気あるデザインとは何か」ではなく、デザインを行為として捉え、「デザインという行為をするときの勇気は何か」ということを考えることと解釈しています。

デザイナーは常に「人」と向き合う仕事だと考えています。カンファレンスの休憩時間に参加者と交わした会話の中で印象的だったのは「これからは、Human-centered Design からもう一歩踏み込んで Life-centered Designを考えるべきだと思う」という言葉でした。「人」について考えることはその人の「生き方」までを考えることであるとすると、デザインという行為は「社会の中にどのような生き方を提案できるのか」ということかもしれません。

もちろん、社会に対する生き方の提案には大きな責任が伴います。今回のカンファレンスの中でも、「デザイナーが現時点で解決策だと思っていることは、将来の問題を生み出しているかもしれない」と語られました。つまり、デザイナーとして「少しでも人々の生活が豊かになるはずだ」という思いをもって何かをつくり出したとしても、むしろ人々の豊かな生活から遠ざかる一因になる怖さがあるということです。

Design の語源をたどれば、De + Signare であり、日本語訳の1つの例が「再定義」だとすると、デザインをするという行為にはもともと「何かを決めることで何かが変わる」という怖さがあるのかもしれません。しかし、だからこそ逆説的に、その怖さと向き合い、「今、自分がもっている知識と経験で精いっぱい考えたこのアイデアは、きっと人々を今より少し幸せにするはずだ」と自身の発想やつくり出す行為に責任をもつこと、自身の意志をもって決断をすることが大切だと考えます。それが良いものを目指して勇気をもってデザインをするということ、すなわち Courage to Design for Goodなのではないかと思います。

日本と北欧、真似したいところとあえて冷静でいたいところ

SDGC2022 は現地とオンラインのハイブリッド開催でした。オンライン開催があるということは、現地へ行かずともカンファレンスの内容を知ることができるということです。しかし、現地へ赴いて自身の体験と内容とを重ねることで、話されていることの背景や理解が深まりました。

デザインと、人や社会との関係性は密接なものだと考えています。言語も文化も違う社会があれば、その社会の中で語られるデザインもまた変化するはずです。つまり、今回のカンファレンスの登壇者が思い描いているデザイン観もまた、それぞれが生活している社会の中で生み出されたものだと考えられます。コペンハーゲンでの滞在や現地の人との関わりを通して、今回のカンファレンスでデザインが語られる文脈がより深く理解できたと考えています。

例えば、コペンハーゲンはデザインが人々の日常の生活の中に「当たり前」にある社会の1つの姿だったように感じました。カンファレンス終了後の夜には、深夜遅くまで美術館や博物館が開いているカルチャーナイトがありました。コンセントメンバーが訪れたデザインミュージアムデンマークでも、深夜にもかかわらず老若男女を問わず多くの人で溢れていた様子が印象に残っています。

デザインミュージアムデンマークの様子

このような体験が、カンファレンスの最後のスピーカー、Danish Design Center のBason氏の話と結び付きました。彼はデンマークやコペンハーゲンの事例を出しながら「皆、デンマークに続け」というメッセージを伝えていました。彼の言葉の意味をより深く理解するためには、デンマークという国で、コペンハーゲンという街で、人々がどのような生活を送っていて、どのようにデザインを捉えているのかを自分の目で見て、聞いて、感じることが必要だったと思います。

Christian Bason氏のセッションの様子。 “Everyone can ‘get to Denmark’”

日本以外の土地でデザインに触れることは、新たなデザインの捉え方を知ると同時に、デザインに対する自分の考え方をいつもより客観的に捉えることができる機会でした。ヨーロッパはまさしくデザインの語源を生んだともいえる場所です。特に、デンマークを含む北欧は、市民参加型のデザイン(Participatory Design)に世界に先駆けて取り組んだ地域です。つまり、デザイナーによるデザインではなく、デザイナーと市民が一緒にデザインを捉えていくという価値観が社会の中で涵養されてきた場所でもあります。今回のカンファレンスのテーマである “Courage to Design for Good”における “Design” を動詞で捉えていることも、デザインは皆で「取り組む」という意識が根底にあるからだと考えます。

一方、日本には日本の「デザイン」という言葉に対する捉え方や、デザインが歴史の中で果たしてきた役割があるはずです。だからこそ、ヨーロッパや北欧の成功事例に傾倒するのではなく、今回の滞在を通して得た知識や経験を自分なりに解釈し、日本の社会になじむデザインの試みをすることが必要だと感じています。

世界幸福度ランキング2位の国デンマークでカンファレンスに参加し、「デザイナーは人々の幸せのためにデザインをしているのだ。社会を少しでも良くするために、皆でデザインに取り組むという意識をもって、日々デザインと向き合いなさい」と言われたような気がしました。

デザイナーも1人の人間である以上、真に完璧なデザインをすることはできません。いったんデザインし終えたとしても、自らのデザインを改善し続ける姿勢、社会の中に「笑顔」を増やすために責任をもち続ける姿勢を大事にしたいです。

Tak Danmark! Auf Wiedersehen in Deutschland!(デンマークありがとう??、次の開催地・ドイツで会いましょう!??)

- テーマ :