映像制作プロジェクトをスムーズに進めるためのコツ

- サービスデザイン

- コミュニケーションデザイン

- コンテンツデザイン

- 映像/VR

映像を活用した情報発信やマーケティング施策に取り組む際、プロジェクトを立ち上げてはみたものの、要件の整理や関係者間の合意形成に時間がかかり、思い描いていた映像が実現できなかった。あるいは、予算やスケジュールの都合で途中で止まってしまった。そんな経験をされた方も、少なくないかもしれません。

この記事では、そうしたつまずきを「目的」からひもとき、依頼主と制作パートナーが共創しながらプロジェクトを進めていくためのコツをご紹介します。

映像制作に取り組む中で、次のようなもどかしさを感じたことはありませんか?

- 何から手を付ければいいかわからない

- 準備や合意形成に、思いのほか時間がかかる

- スケジュールや予算感が、想像とズレる

- 完成した映像がイメージと違う

- 当初期待していた効果が得られない

こうした課題の多くは、「映像をつくること」自体が目的になり、本来の「映像の役割」が曖昧なままプロジェクトが進んでしまうことに起因しています。では、どうすれば映像の力を最大限に引き出し、成果につながるプロジェクトにできるのでしょうか?

大きく3つのポイントにまとめて共有します。

1. 制作の「目的」から考える

映像プロジェクトを成功に導くには、まず「なぜこの映像をつくるのか?」という目的から整理することが重要です。最初に以下の3つの問いを言語化することで、映像をどう活用すべきかの指針が見えてきます。

- なぜこの映像をつくるのか?

- 誰に届けたいのか?

- どんな変化を生みたいのか?

例えば、次のような目的が考えられます。

社内浸透:

新しい方針や文化を、社員の当事者意識として定着させたい

採用強化:

入社候補者に「ここで働きたい」と思ってもらえる印象を残したい

外部理解の促進:

顧客に企業やサービスの価値を直感的に伝え、問い合わせにつなげたい

「なぜ」を明らかにするには、まず想定ユーザーが抱える課題やニーズを洗い出し、仮説を立てることから始めます。その上で、視聴後に期待する行動や心理の変化を具体的に定義していきましょう。こうしたプロセスを経ることで、映像にどのような役割をもたせ、何を訴求すべきかが明確になります。

下図はその一例です。言語化された目的は、映像制作の方針となるだけでなく、関係者全体の共通認識としても機能します。

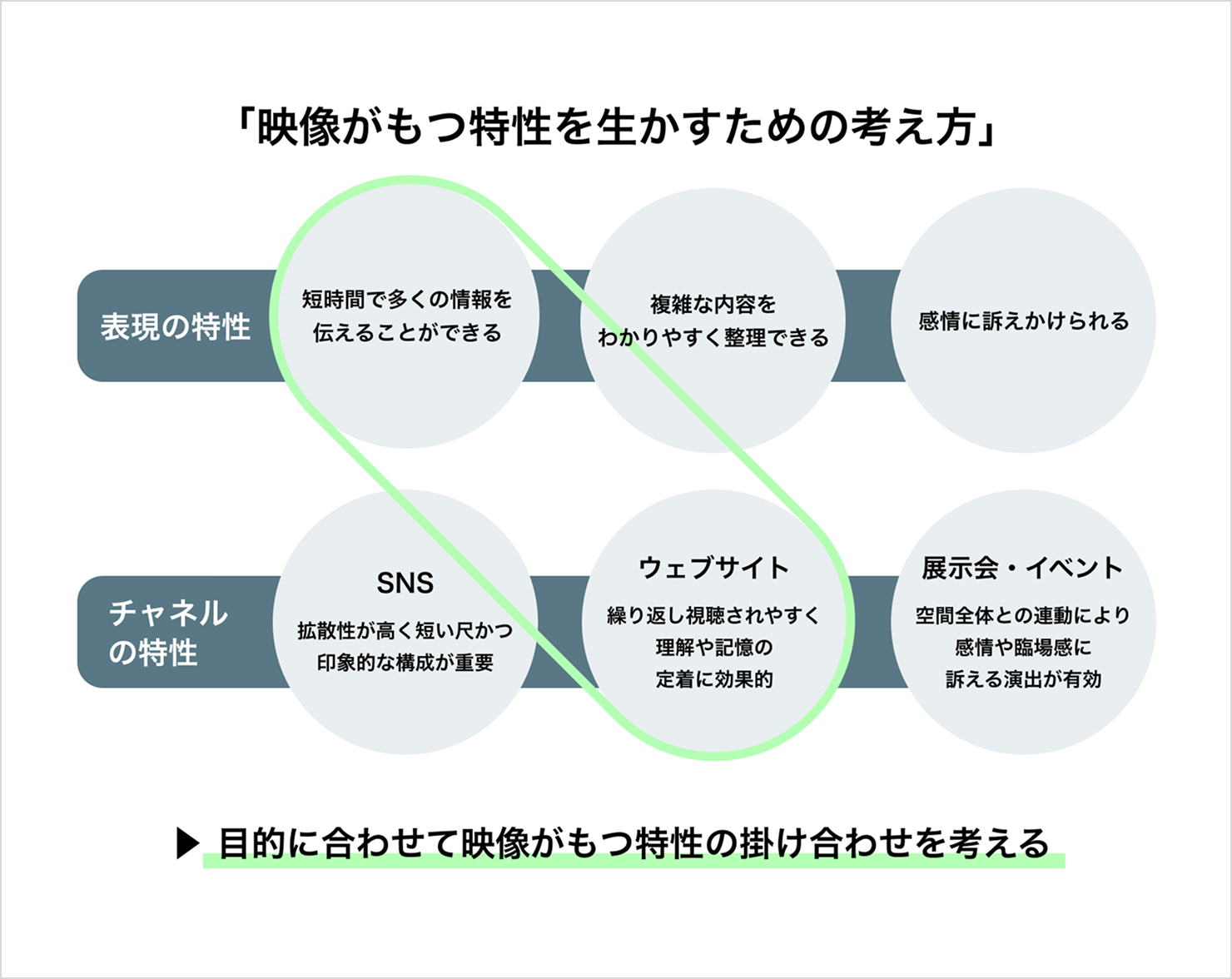

2. 映像の「特性」を押さえる

「なぜこの映像をつくるのか」という目的が明確になったら、次に押さえておきたいのが、映像という手法ならではの強みです。ここでは、「表現の特性」と「チャネル別の活用ポイント」という2つの観点から、映像の特性を整理してみましょう。

- 短時間で多くの情報を伝えることができる

- 複雑な内容を図解やアニメーションでわかりやすく整理できる

- ナレーションや世界観を通じて、感情に訴えかけられる

これらは、テキストや静止画では実現しにくい、映像ならではの強みです。ただし、表現の設計を誤ると、こうした特性が弱みに転じてしまうこともあります。例えば、短尺の映像は視聴のハードルが低く拡散されやすい半面、情報を詰め込み過ぎると「何を伝えたかったのか」が曖昧になるリスクがあります。

また、情緒的な表現は印象に残りやすい一方で、抽象度が高過ぎたり、既視感のある演出では、ブランドらしさや独自性が伝わりにくくなる可能性もあります。

チャネル別の活用ポイント

映像は、SNS、ウェブサイト、展示会・イベントなど、さまざまなチャネルで活用できます。以下に、代表的なチャネルの特性を整理します。

代表的なチャネルの特性

SNS:

拡散性が高く、短い尺かつ印象的な構成が重要

ウェブサイト:

繰り返し視聴されやすく、理解や記憶の定着に効果的

展示会・イベント:

空間全体との連動により、感情や臨場感に訴える演出が有効

どのチャネルでどう届けるかによって、適した映像表現や構成は変わります。トレンドやターゲットの視聴環境も踏まえながら、「この映像で何を達成したいのか」という目的に立ち返り、最適な掛け合わせを考えることが成功の鍵となります。

3. 「コミュニケーション」を工夫する

映像制作の現場では、制作パートナーとの連携に悩む声がよく聞かれます。例えば、次のようなケースです。

- 企画段階の意図と、完成した映像のクオリティやニュアンスにズレがある

- フィードバックを伝えたのに、期待と異なる修正案が返ってくる

- スケジュールや予算が逼迫し、これ以上の対応は難しいと言われる

こうしたすれ違いを防ぐには、依頼する側としてのコミュニケーションに、ちょっとした工夫が欠かせません。ここでは、よりよい制作体験につなげるための4つのポイントをご紹介します。

【1】予算の考え方を擦り合わせる

映像の仕上がりや伝わり方には、予算の配分が少なからず関係してきます。特に次のような要素は、費用に影響しやすいポイントです。

- 撮影の有無や規模感

- アニメーションの種類やトーン、制作期間

- 出演者のキャスティング(知名度や人数)

- プロジェクト期間と関与メンバーの数

- 広告出稿などの配信費用

だからこそ、「何にお金をかけるか、どこを抑えるか」という優先順位をあらかじめ整理し、制作パートナーと共有しておくことが大切です。判断に迷うときは、プロジェクトの「目的」に立ち返ることで、より納得感のある選択がしやすくなります。

【2】社内確認ルートと期間を決める

上層部や他部署の承認が必要なプロジェクトでは、確認の流れが制作の進行に大きく影響します。あらかじめ次のような点を整理しておくと、スムーズに進めやすくなります。

- 誰に、どの範囲まで確認を取る必要があるのか

- 承認までに、どれくらいの期間を見込むべきか

- 意思決定まで任せるのか、意見共有にとどめるのか

確認体制と責任の所在をあらかじめ明確にしておくことで、判断の停滞や想定外の差し戻しを防ぎ、制作スケジュールの遅延リスクを抑えることができます。

【3】情報を可視化し集約する

企画書や絵コンテ、参考資料などがさまざまな場所に散らばっていると、情報の抜け漏れや認識のズレが生じやすくなります。そのため、制作に関わる全ての情報を一つのオンラインツールに集約できると、進捗やラフアイデア、フィードバックなどをその場で確認・共有でき、やりとりもスムーズになります。

誰がどの情報を見ているのかが明確になれば、確認漏れを防げるだけでなく、意思決定のスピード向上にもつながります。

オンラインツールで共有した検討情報

【4】フィードバックは理由と具体案をセットで伝える

絵コンテや映像を見て「ここが違う」とだけ伝えると、修正の意図が曖昧になり、手戻りが増えてしまいがちです。フィードバックをする際は、次の2点をセットで伝えることが効果的です。

- なぜそう感じたのか(理由)

- どう変えればよいのか(具体案)

この2点を伝えることで、制作パートナーが狙いを正しく理解でき、ズレのない修正を進められます。また、少しでも疑問や予想外の気づきがあれば、できるだけ早めに相談することが大切です。

まとめ

この記事で私が最も伝えたいのは、発注する企業と制作パートナーが一つのチームとして同じゴールを共有し、互いの認識を擦り合わせながら自由に意見を出し合える関係を築くことの重要性です。

それぞれの知見や専門性を最大限に生かし合うことで、双方にとって価値があり、相乗効果のある映像制作が実現できることを願っています。

- テーマ :