組織と顧客を動かす「ビジョンデザイン」 3つのアプローチ

- サービスデザイン

- ブランディング

- コミュニケーションデザイン

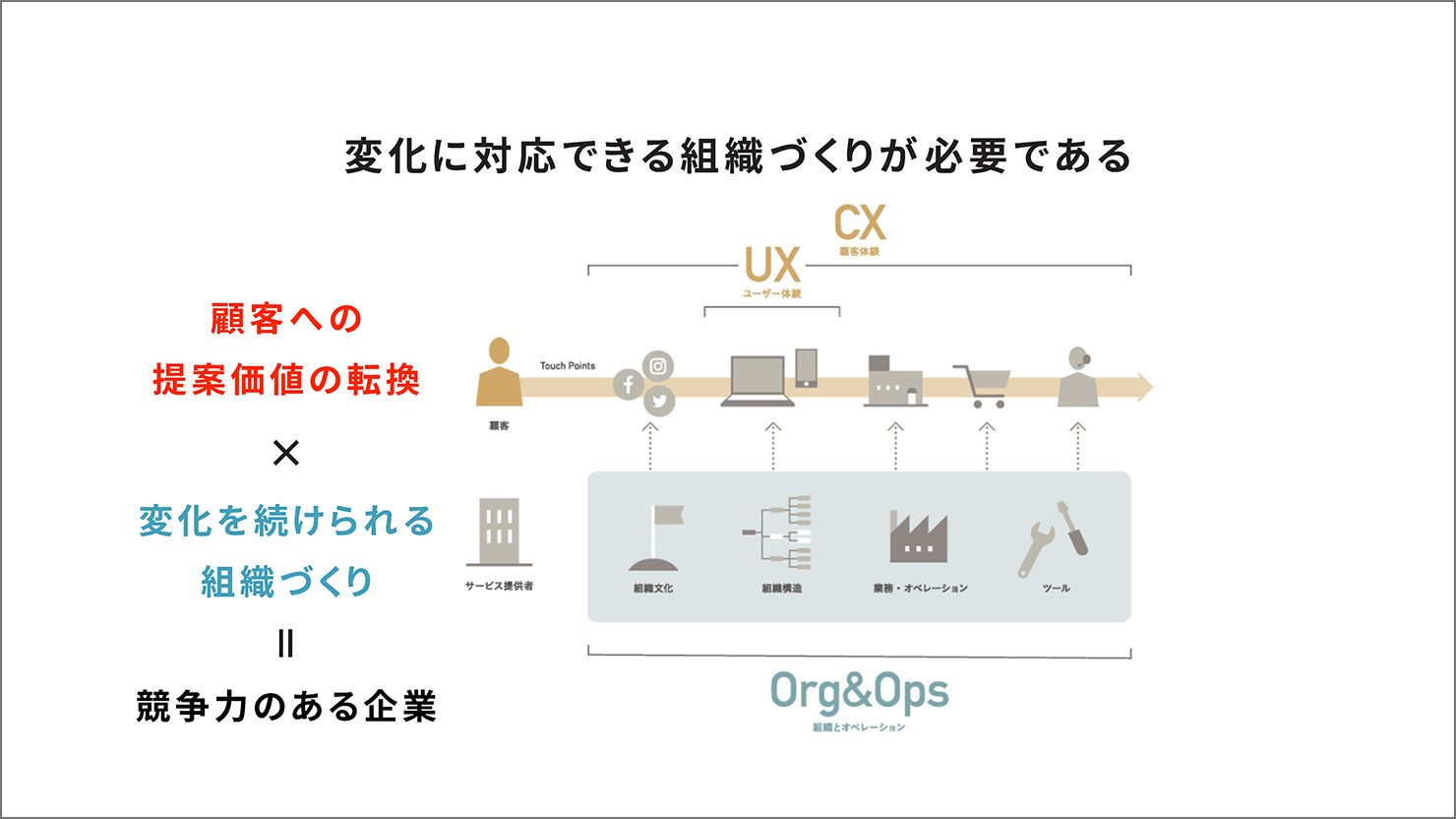

競争力のある組織であり続けるためには、顧客への提案価値のイノベーションと、実行するための組織改革が不可欠です。これにはまず、企業ブランドとしての方向性を内外に示すビジョン(=将来ありたい姿)を策定し、組織文化として浸透させることが必要になります。

2020年8月にコンセントでは、オンライン・セミナー「実例と実践ワークで学ぶ 組織と顧客を動かす ビジョンのデザイン」を開催しました。本セミナーでは、顧客と組織を動かすビジョンのつくり方に関する3つのヒントとケーススタディを紹介し、実践ワークを交えながらビジョンづくりを体感していただきました。本記事ではその一部をご紹介します。

ビジョンとは何か?

現在はVUCAの時代、社会課題の複雑化や技術の進展による環境変化スピードは、予測できないほど速いものになっています。他社との商品差別化の難しさや安価で高品質な海外商品の登場、ソフトウェア企業によるIT以外の業界進出など、ビジネスシーンの変化にもVUCAが感じられます。

このような状況で企業の競争力を向上するためには、事業の提案価値の刷新、すなわちイノベーションが求められます。イノベーションを生むためには、既存の慣習や枠組みにとらわれず、社会変化に適応した新しい価値提供が実行できる組織のデザイン、ブランド構築が必要だと、わたしたちは考えています。では、それらを達成し、発展し続けるチーム・組織・企業になるためには何が必要でしょうか。それには指針となるビジョンの策定が重要な役割を果たします。ビジョンなき企業活動は、その場しのぎになりがちで、企業ブランドとしての方向性を見失う危険があるからです。ビジョンは「組織を動かすための羅針盤」です。

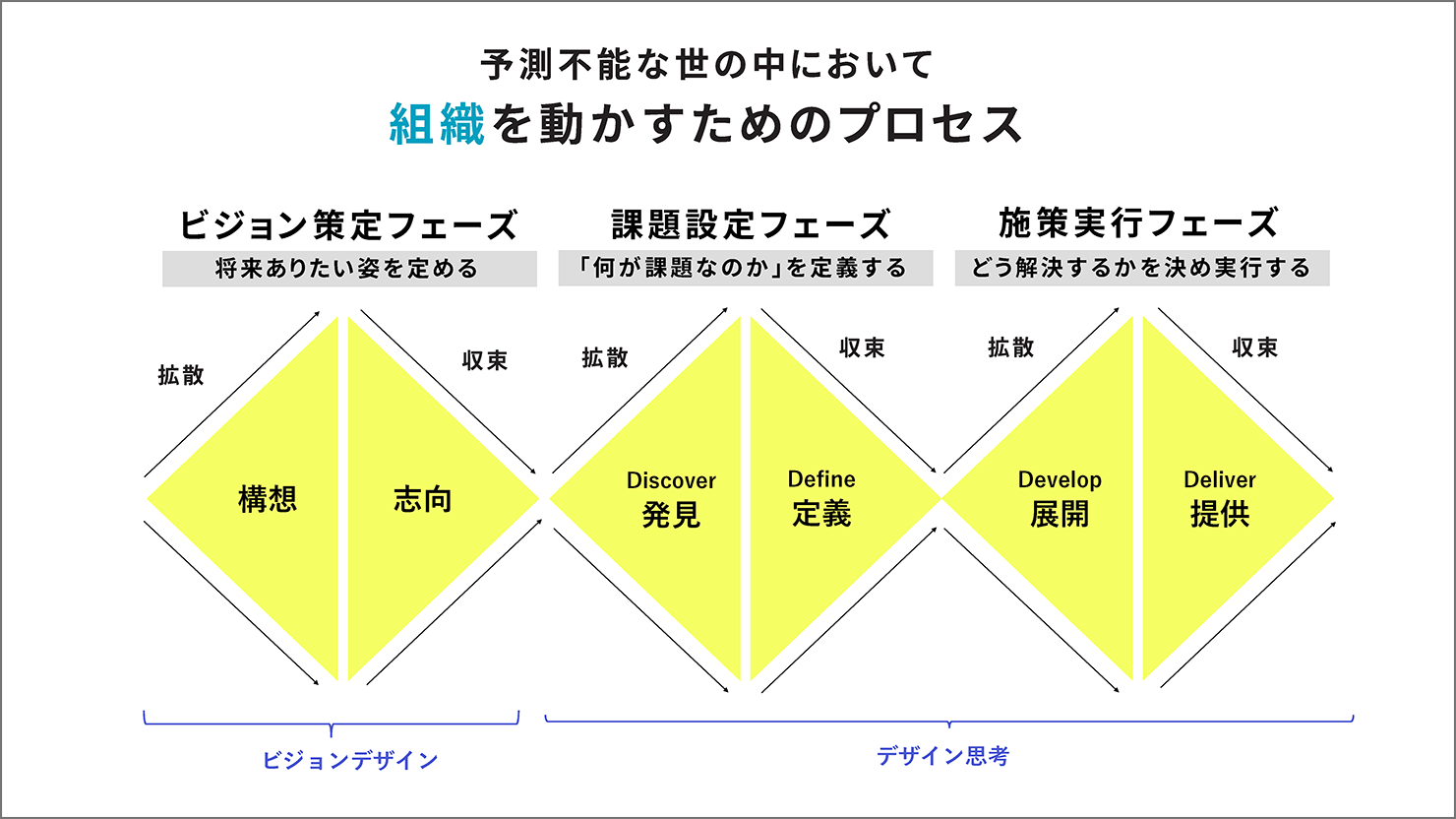

予測不能な世の中において組織を動かすためのプロセス

組織を動かそうとすると、さまざまな課題にぶつかることでしょう。デザイン思考では、課題解決の方法や優先順位を考える前に、「何が課題なのか」を定義するダブルダイヤモンドのプロセスが用いられてきました。しかし「何が課題なのか」起点で検討を始めると、現状のビジネスモデルに囚われたり、課題の重要度の判断が難しいケースもあります。課題を特定するため、何を理想とするのかを定める「ビジョン策定フェーズ」が求められるようになってきました。

厚生労働省 NEXT ENGINEERING – IoT×デザイン思考ワークショップより引用

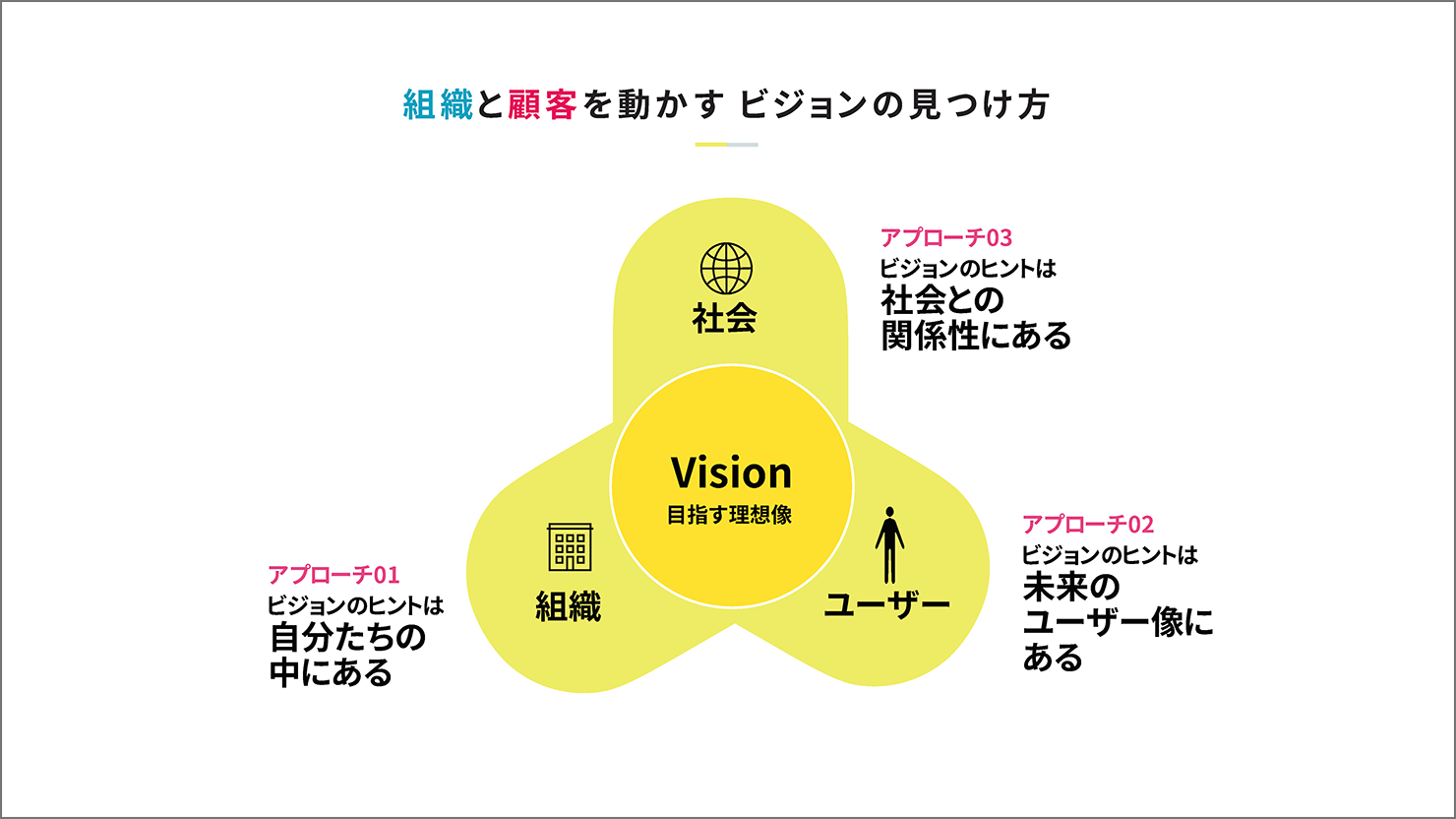

ビジョンを見つけるための3つのアプローチ

ビジョンを見出すためには、次の3要素を包括的に検討する必要があります。

- 1.組織:組織と従業員はどうありたいか

- 2.社会:社会と企業の関係性はどうあるべきか

- 3.ユーザー:将来の顧客への提供価値はどうあるべきか

本セミナーでは、「組織」「ユーザー」「社会」それぞれを起点にした次のプロセスを実例とともに紹介しました。

アプローチ1:「組織」を起点に考える

ビジョンのヒントは自分たちの中にある

1つ目のアプローチとして、従業員と経営者の対話から新たな企業理念を共創するプロセスを紹介します。理念を作成する際、経営者だけで作成し通達すると、企業によっては、従業員の自分ごと化が難しく、なかなか浸透しないという問題が起こりがちです。理念が従業員に浸透しないと、理想とする顧客への提案価値が実現されず、ビジョン自体が形骸化します。ビジョンは「われわれは世の中をどう良くしたいのか?」を目指すもので、理念は「自分たちはこうするのだ」という「志」を掲げるもの。「ビジョン」と「理念」はペアになるべきものです。理想像の策定を経営者と従業員で共創するプロセスを踏み、納得感と自分ごと化を図りながら、自分たちのアイデンティティと理想像を発見するプロセスが効果的です。

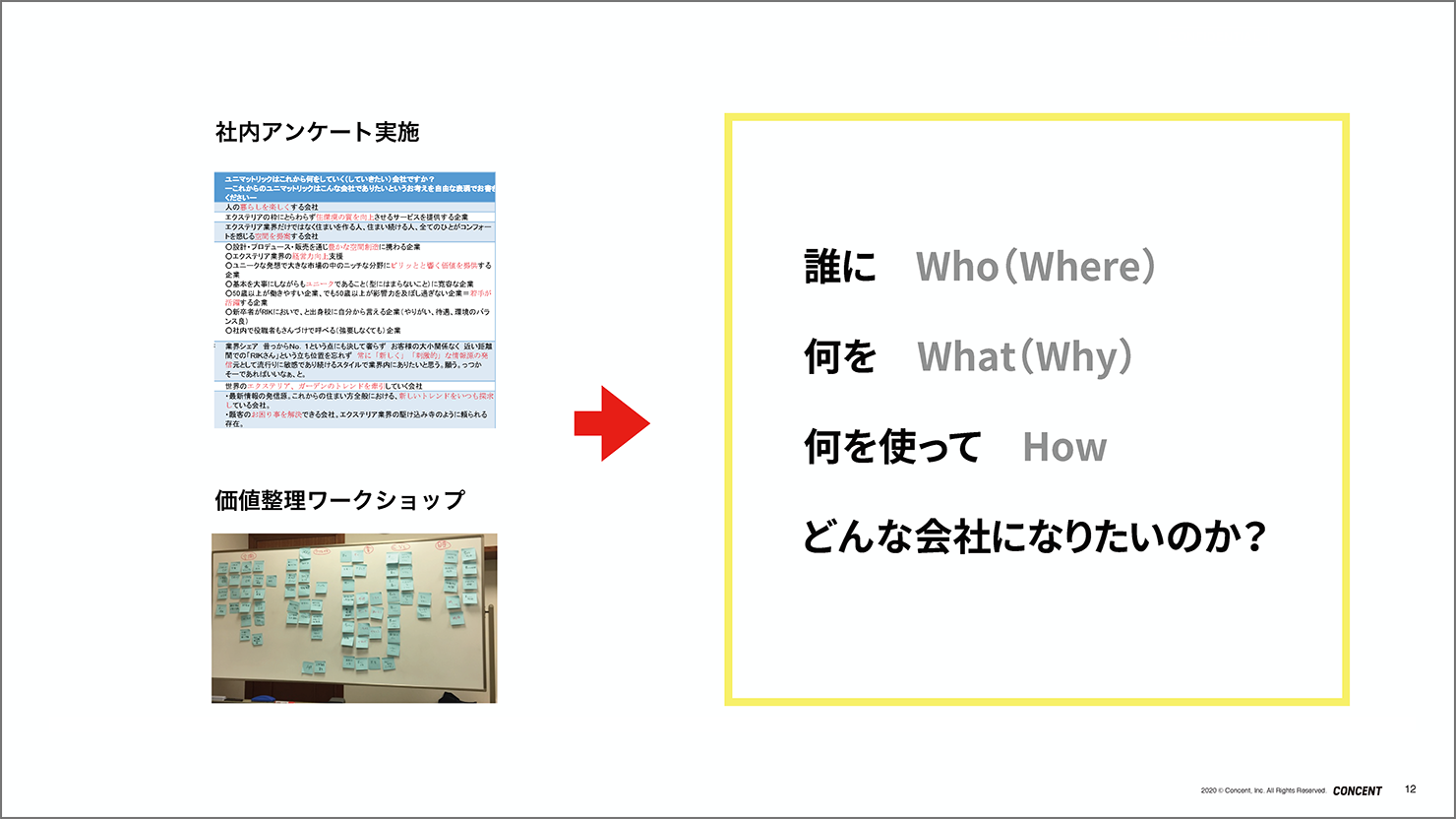

このアプローチの事例として、株式会社ユニマットリック様(以下、ユニマットリック)の新理念策定を紹介します。ユニマットリックはもともと企業理念をお持ちでしたが、創業30周年を迎え、社会の変化に対応してさらなる事業展開を推進するにあたり、新たな理念を策定することの重要性が増していました。その方法として、トップダウンで理念を決め浸透させるのではなく、経営者と従業員で、自分たちの価値観と理想像を明らかにし、自分ごと化していくアプローチをとりました。

社内アンケートと企業価値整理ワークショップを通し、Who(Where)、What(Why)で社会環境や未来の問題を考えながら、自分たちがそれらにどう貢献できるのかの可能性を「How」で追求していく姿勢を養います。

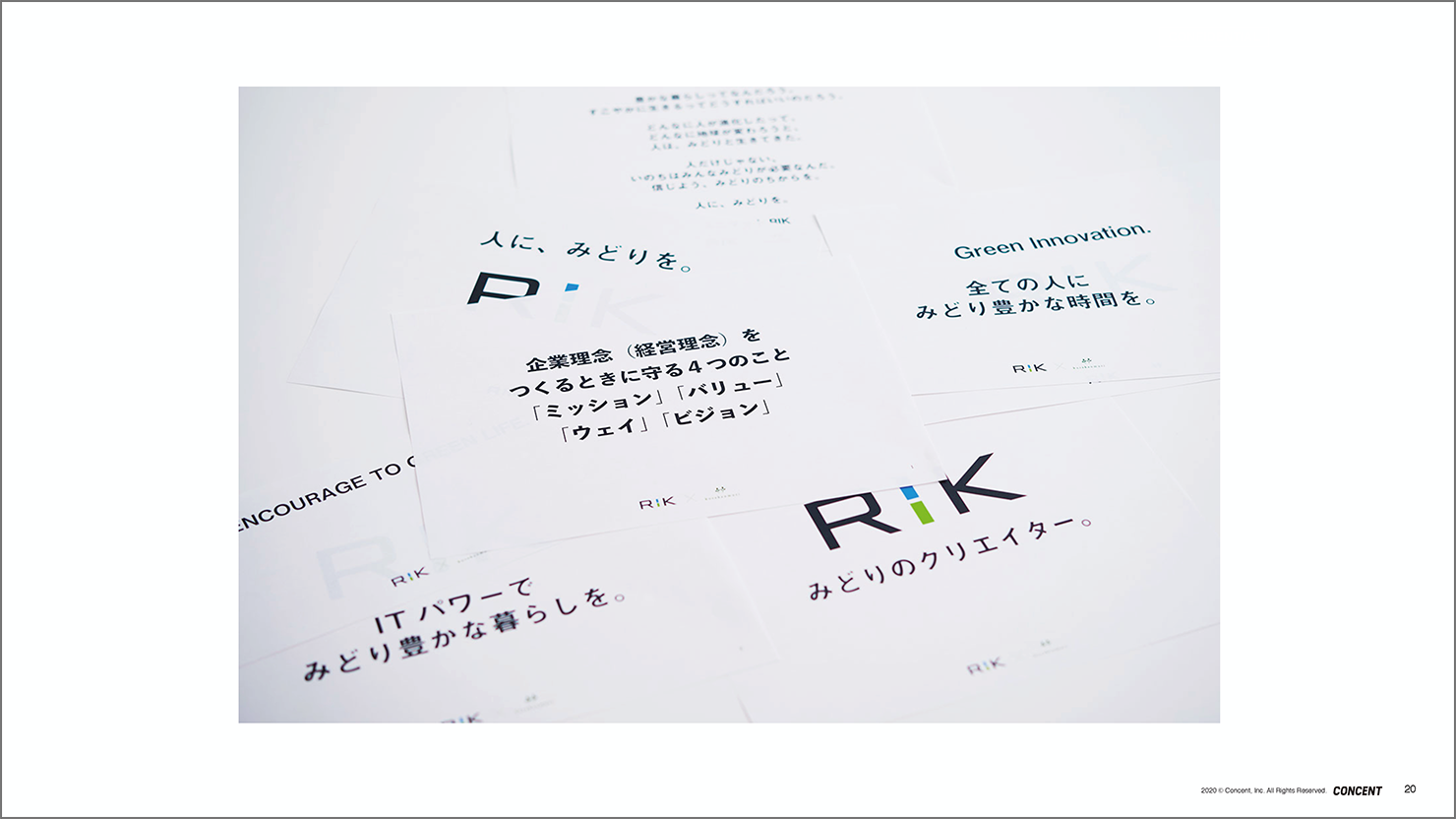

理念の語り口を考える。コンセントのクリエイティブディレクターがワークショップファシリテーターとなり、議論の結果を複数のプロトタイプにまとめ、方向性を具体化していきます。

新企業理念を浸透させるための社内ポスターや名刺、クリアファイルなどもデザインし直しました。

従業員に問い、対話し、語るアプローチを踏むことで、形骸化された理念ではなく社内の活性化に寄与、「自分ごと」として活用できる理念が生まれました。複数の従業員からも「新しい事業アイデアのヒントに役立った」などの意見をいただきました。

アプローチ2:「ユーザー」を起点に考える

ビジョンのヒントは未来のユーザー像にある

2つ目のアプローチは、未来のユーザー像の中にビジョンのヒントを見出す方法です。将来の顧客への提案価値はどうありたいか? を起点にビジョンを策定します。

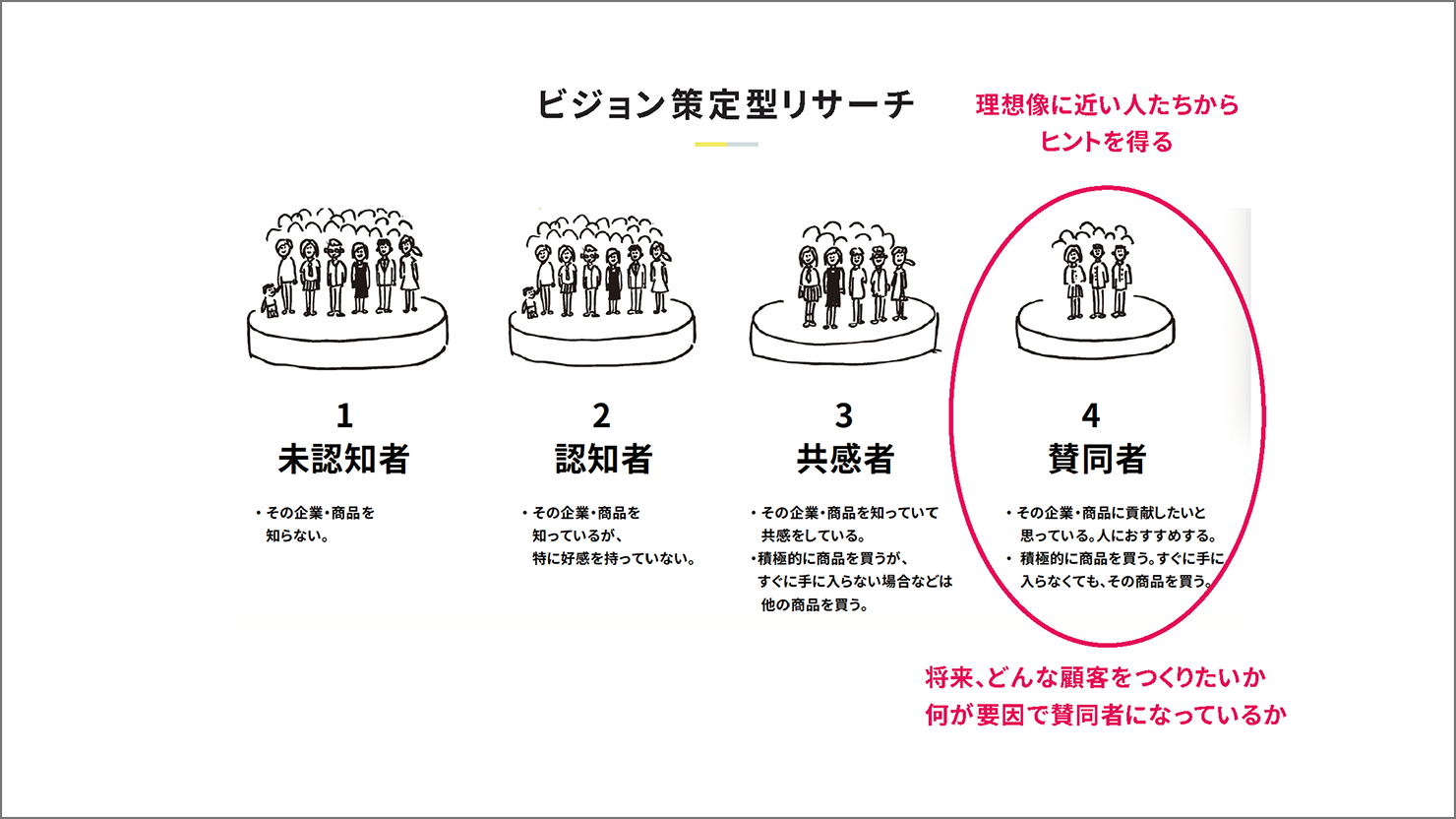

ポイントとなるのは、現在のユーザーが抱える課題に着目するのではなく、理想のユーザーを発見し、そこからヒントを得ることです。理想の顧客に近い、今はまだ少数派かもしれないユーザーを観察することにより、ビジョンのエッセンスを発見していきます。

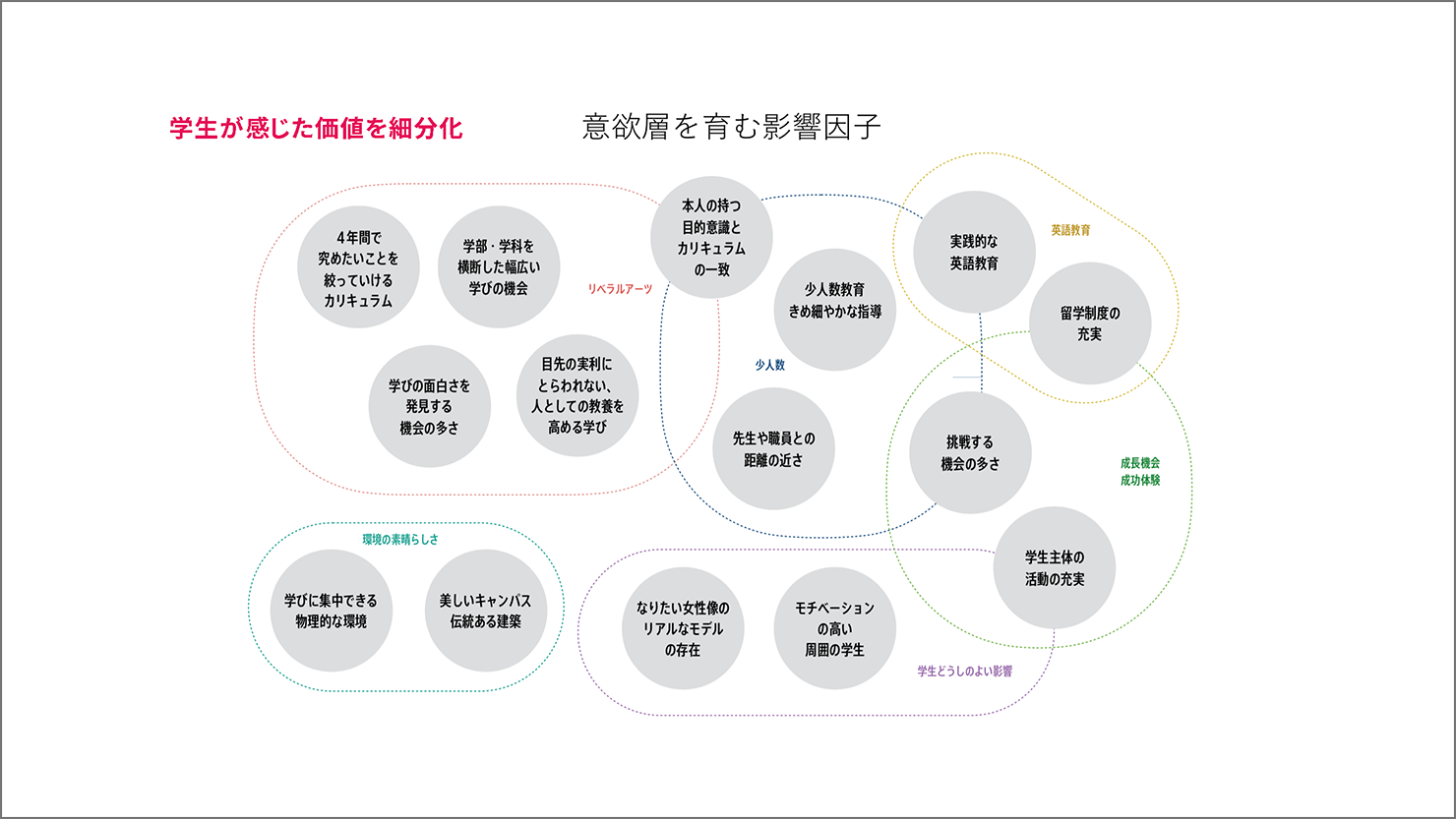

このアプローチを行った事例として、神戸女学院大学様(以下、神戸女学院大学)のブランディング支援を紹介します。2025年に創立150年を迎える神戸女学院大学は、今後の学びの提案価値をどう刷新し、関心を持ってもらうかを課題に感じていらっしゃいました。そこで、将来増やしていきたい学生像を具体的にするために、大学の価値を理解し賛同している、理想的な関係性を築いている学生へのインタビューを行いました。

「未認知者」の課題を探る課題発見型のリサーチではなく、理想的な関係性を築いている「賛同者」へのリサーチを行い、その要因をさぐります。

インタビューで抽出した価値を細分化し、理想の関係性をつくりだすことに貢献している要因を特定します。その要因からヒントを得て、将来提案したい価値を構想します。

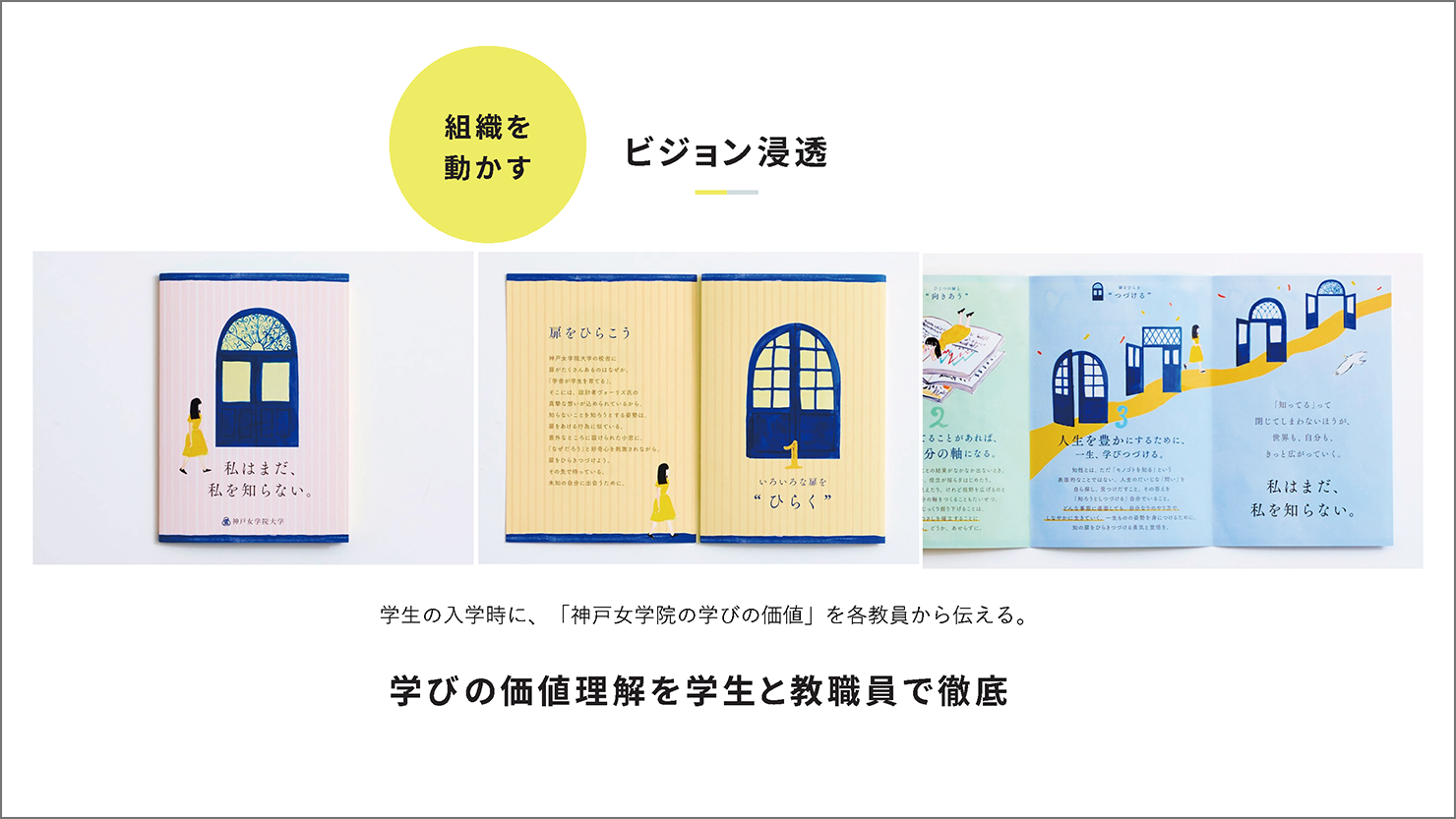

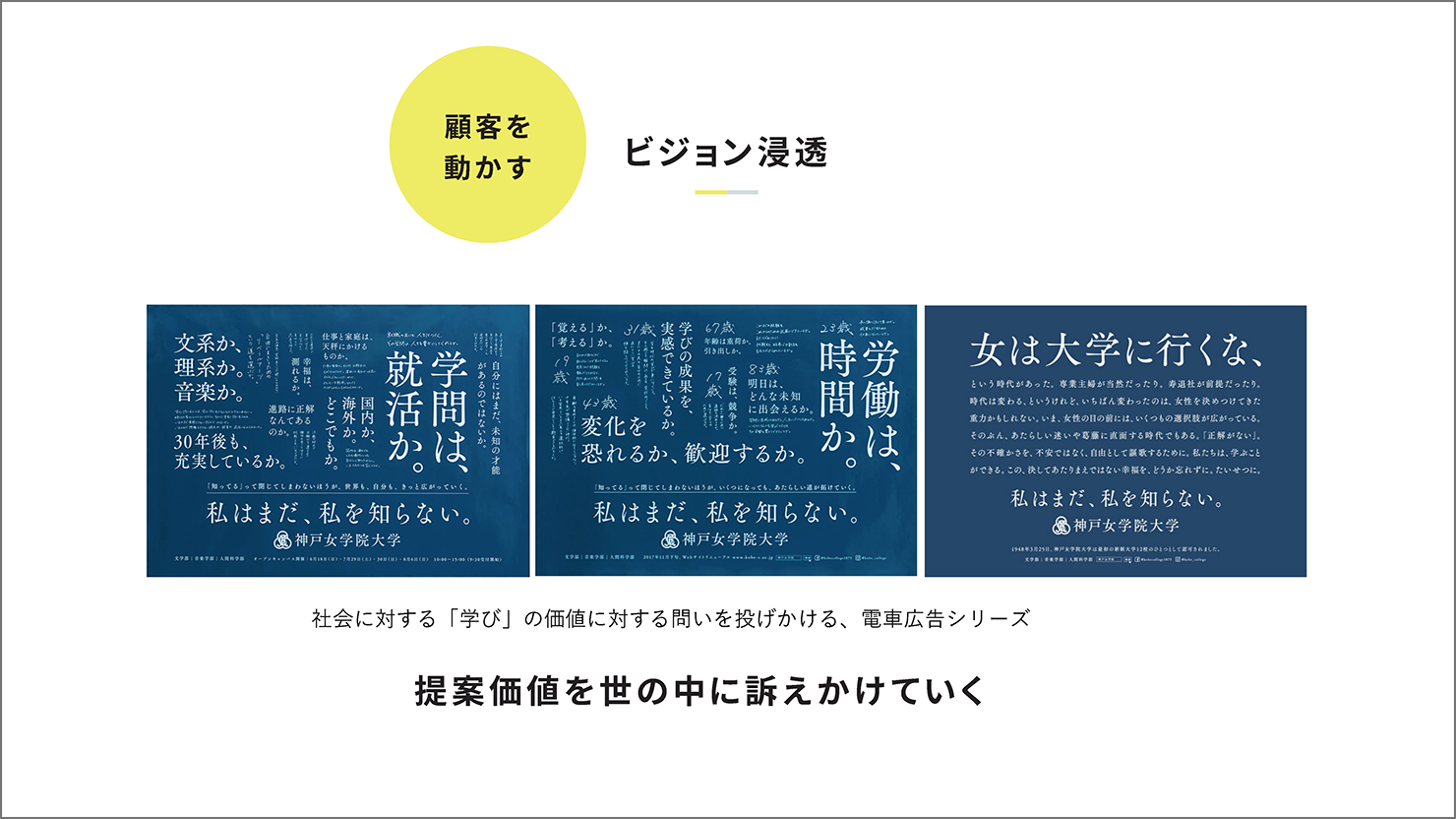

将来に向けた提案価値をタグラインにまとめ、組織向けと顧客向けそれぞれに対してビジョン浸透を図ります。

理想の顧客を見つめることで、今はまだ少数派の顧客の中に将来つくり出したい顧客の兆しを発見し、その価値を戦略的に浸透させることにより、将来つくり出したい理想のユーザーを多数派にすることができるのです。

アプローチ3:「社会」を起点に考える

ビジョンのヒントは社会との関係性にある

3つ目に「社会」を起点にしたアプローチを紹介します。不確実性の高い社会において、組織内の人材が社会変化を捉えながら、自ら主体的に新しい価値を生み出すことはなかなかに困難です。そこで、イノベーションが生まれやすい組織体質にしていくためには、新しい価値を生み出す人材を組織内で教育することが重要になってきます。ここでは社会の変化の兆しに着目し、事象の因果関係を整理しながらディスカッションを行い、それをシナリオ化することでビジョンのヒントを得る方法を紹介します。

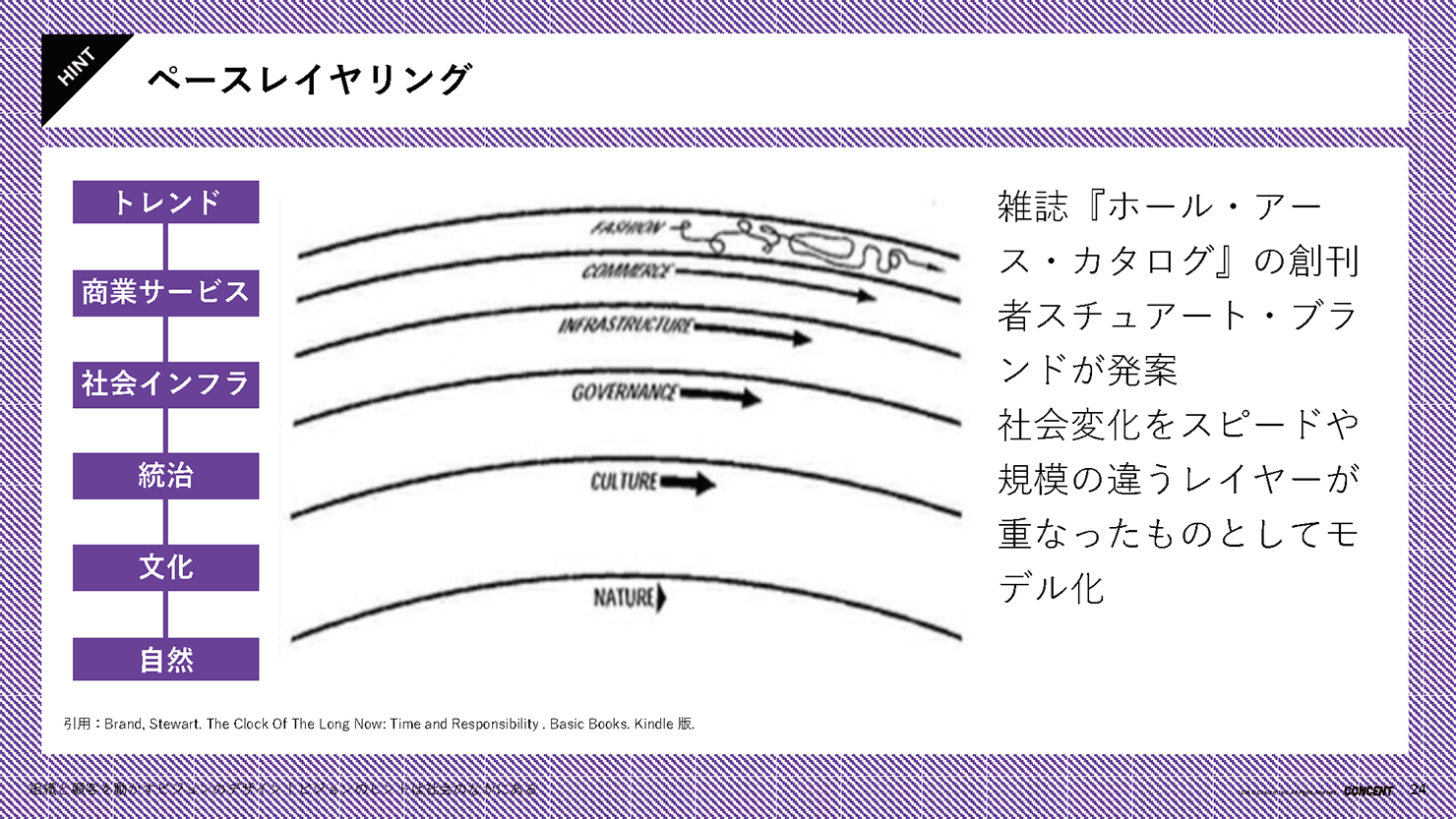

本アプローチでは、社会全体を見渡す包括的な視点を得るためのメソッドとして、社会の構成要素を以下の6つに分けて整理する「ペースレイヤリング」という考え方をヒントにしています。これはスティーブ・ジョブズが強い影響を受けた雑誌『ホール・アース・カタログ』の創刊者スチュアート・ブランドが発案したものです。さまざまな変化へとつながる兆しをこのようなフレームに配置しながら多様なチームメンバーとディスカッションしていくことで、これまで立体的に捉えられていなかった社会課題の因果関係を紐解き理想の未来を構築するための可能性を発見していきます。

ペースレイヤリングとは、社会を構成する要素を変化のスピード別に6層に分ける考え方。

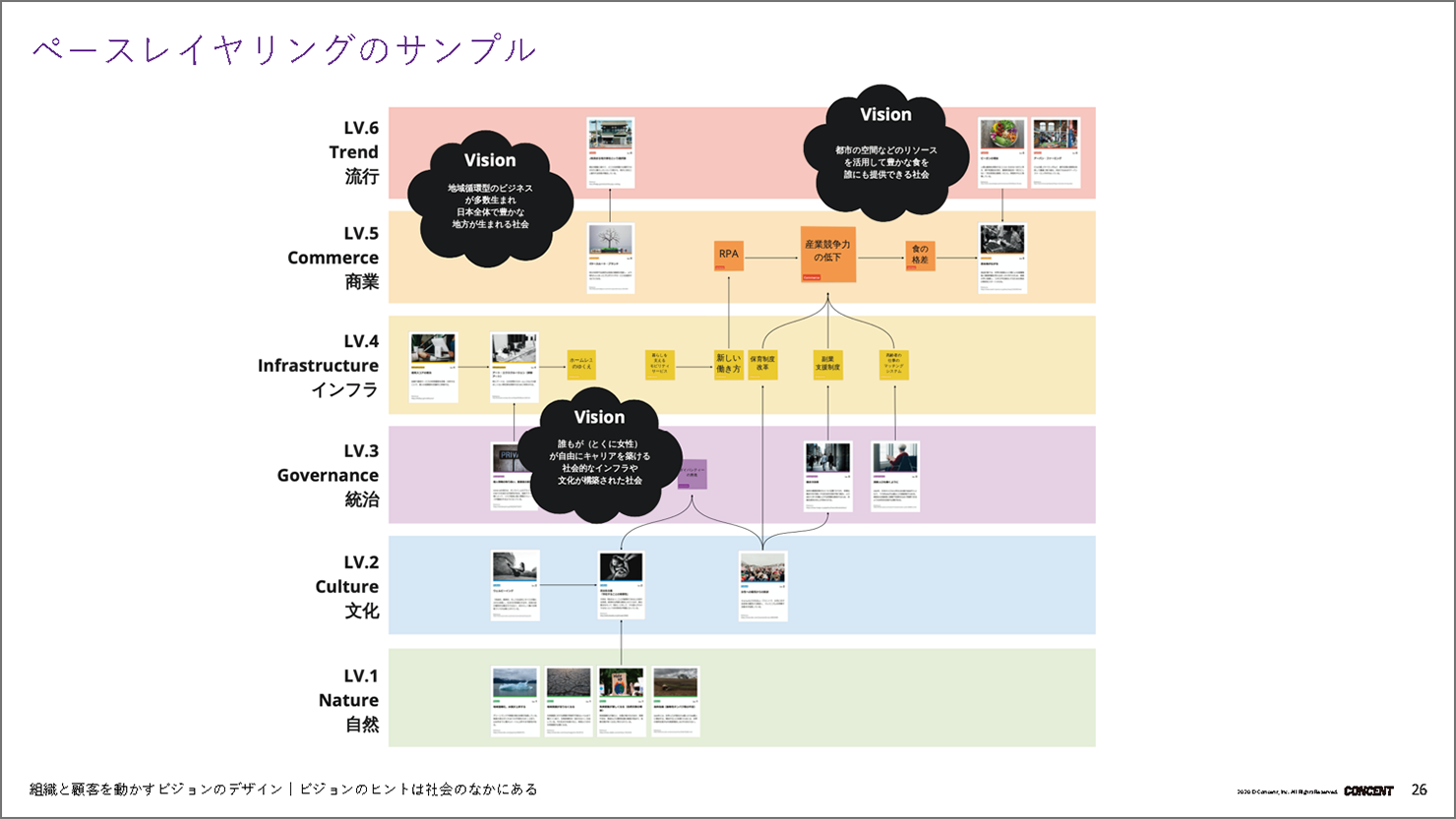

世の中における新しい価値観や環境変化など、未来の変化の兆しの情報をコンセントが作成したシグナルカードを使いながら学習します。

それぞれのシグナルの因果関係をつなぎながら、未来の社会はどう変化するかを構想します。未来の社会像が見えた段階で、そこから着想を得て、こうあってほしいという理想の社会をビジョンとして書き出します。

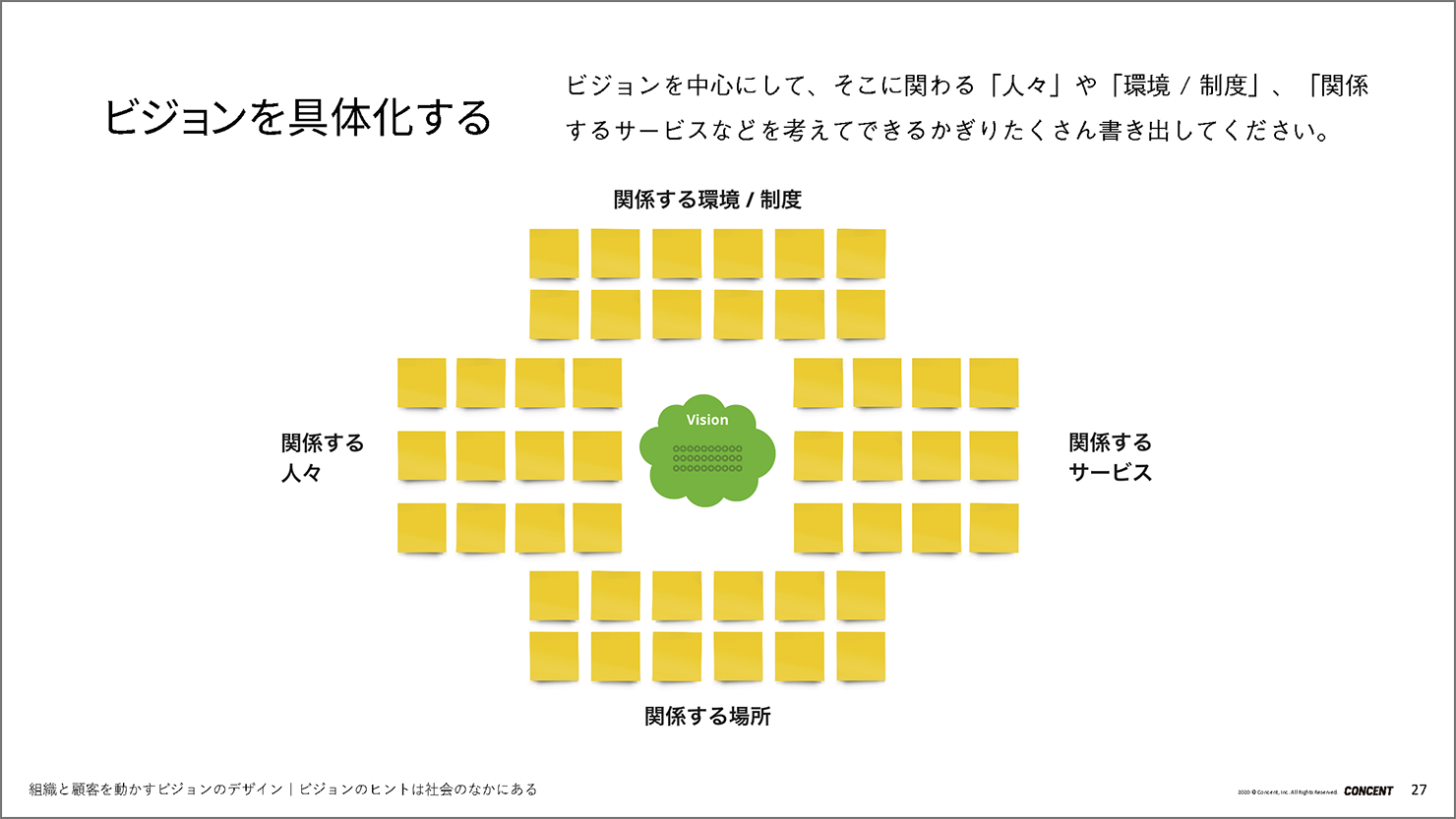

ビジョンに関係する環境、制度、サービス、場所、人々を具体的に想像し、キーワードを挙げていきます。最後にそれらのキーワードを使用しながら、未来の理想像をシナリオ化し具体化します。

このアプローチを行うことで、参加者は、要件定義されたものをつくりだすだけでなく、社会の大きな変化からどのようなサービスや事業が必要か、新しい価値を生み出す能力を養うことができます。

実際にセミナーでは1時間程度を使って、ビジョンデザインの体験ワークショップをオンラインホワイトボードサービスの「miro」を使って実施しました。 ある参加者がそこで見出したビジョンは「環境負荷を考えながら食にまつわるサービス提供が可能になる未来」というものでした。 そのビジョンをもとに、食材廃棄などの環境負荷を軽減するために、需要予測や食材シェアなどの機能を盛り込んだデジタル経営支援プラットフォームが実現された食堂経営者のシナリオを描いてくださいました。

このようなビジョンは、いわゆる「ビジョナリー」が幻視したビジョンとは違い、非常に短時間でワークを通してグループで作成し多数の関係者によって不断にアップデートすることを想定しています。不確実性の高い環境下で新しい価値を探していくためには、グループによる創造的な発想を導く「組織を動かすための道具」、作業仮説としてのビジョンが有効です。

予測不能な世の中において

ビジョンの重要性が増していく

本セミナーの参加者からは、次のような感想をいただきました。

- 自社のビジョンの見直しに直面している中、いままで考えたことのなかった未来のユーザー像の思考からアプローチしてみる手法を知ることができました。

- 内容はもちろんオンラインワークショップの進め方含めて、大変勉強になりました。

- ビジョン策定ができているプロジェクトが少ないと感じていました。ビジョン策定が先立って大事であることを、社内で広く理解してもらえるように取り組みたいと思っております。

本セミナーを開催して、あらためて多くの皆様がビジョン策定・浸透の重要性を理解しつつも、その実行プロセスについて悩まれていることがわかりました。プロセスの具体化については万能のフォーマットはなく、会社ごとの力点を考えて丁寧にカスタマイズしていかなければ、やはり持続的な成果は期待できません。

コンセントではお客様の課題に合わせて、さまざまなアプローチを組み合わせ、ビジョンの策定から組織や顧客へのビジョン浸透まで、永続的な組織作りの実現に伴走します。

- テーマ :