対話と共創でつむぐ

個人が持続的に成長できる組織への変革

「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレートビジョンに掲げ、求人領域、不動産領域などで多様なサービスを展開する株式会社リブセンス様(以下、リブセンス)。コンセントは、サービスデザインや組織開発、人材開発の知見・技術を活用し、リブセンスのプロダクトに関わる企画職のありたい姿の策定と、持続的に成長できる組織への変革を支援しました。

- デザイン経営支援

- トレーニング・研修

- ブランディング支援

[ プロジェクトのポイント ]

- ハード(組織・構造)とソフト(人材)の両面から組織変革に取り組む

- 組織に所属するメンバー間の対話を重視した、ボトムアップによる「ありたい姿」探索

- 組織の持続的な成長と変革を促す基盤の形成

プロジェクトの背景

リブセンスには、各事業部にプロダクトマネージャーとマーケターの役割を兼ね備えた「P&M(Product&Marketing)」という職種があります(*)。プロダクトづくりの要となる職種ですが、P&M同士の社内連携が十分でなく、P&Mが果たすべき役割の言語化やナレッジ共有、キャリアパス形成に課題がありました。

そこで、リブセンスの中核を担うミドル層を起点に、P&Mメンバーの成長と連携を強化し、持続的な価値創出を実現することを目的としたP&M組織変革プロジェクトが始動しました。

(*)プロジェクトを実施していた2024年時点

問題解決までのアプローチ

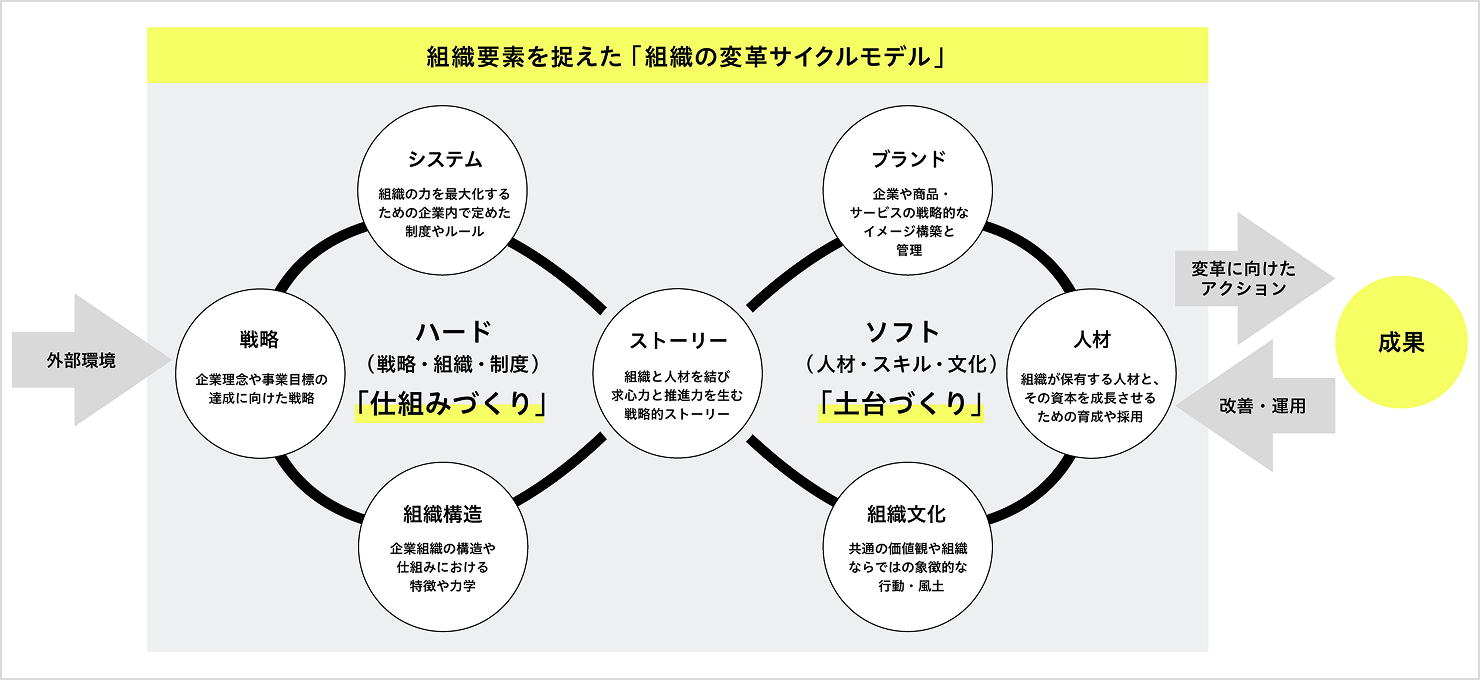

組織変革の取り組みでは、組織を構成するハード(組織・構造)とソフト(人材)の両面を俯瞰的に把握し、現状を正確に認識することが重要です。そして、ハードを変革する「仕組みづくり」と、ソフトを変革する「土台づくり」という2つのアプローチを並行して進めることで、持続的な変革サイクルを生み出すことができます。

組織変革は1つのアプローチだけでは十分な成果を得ることは難しく、全体の整合性を見ながら進めることが効果的です。また、トップダウンだけでなく、社員一人ひとりに当事者意識をもってもらい、ボトムアップで主体的に取り組むことが変革を組織全体に定着させる鍵となります。

「仕組みづくり」と「土台づくり」による組織の変革サイクルモデル

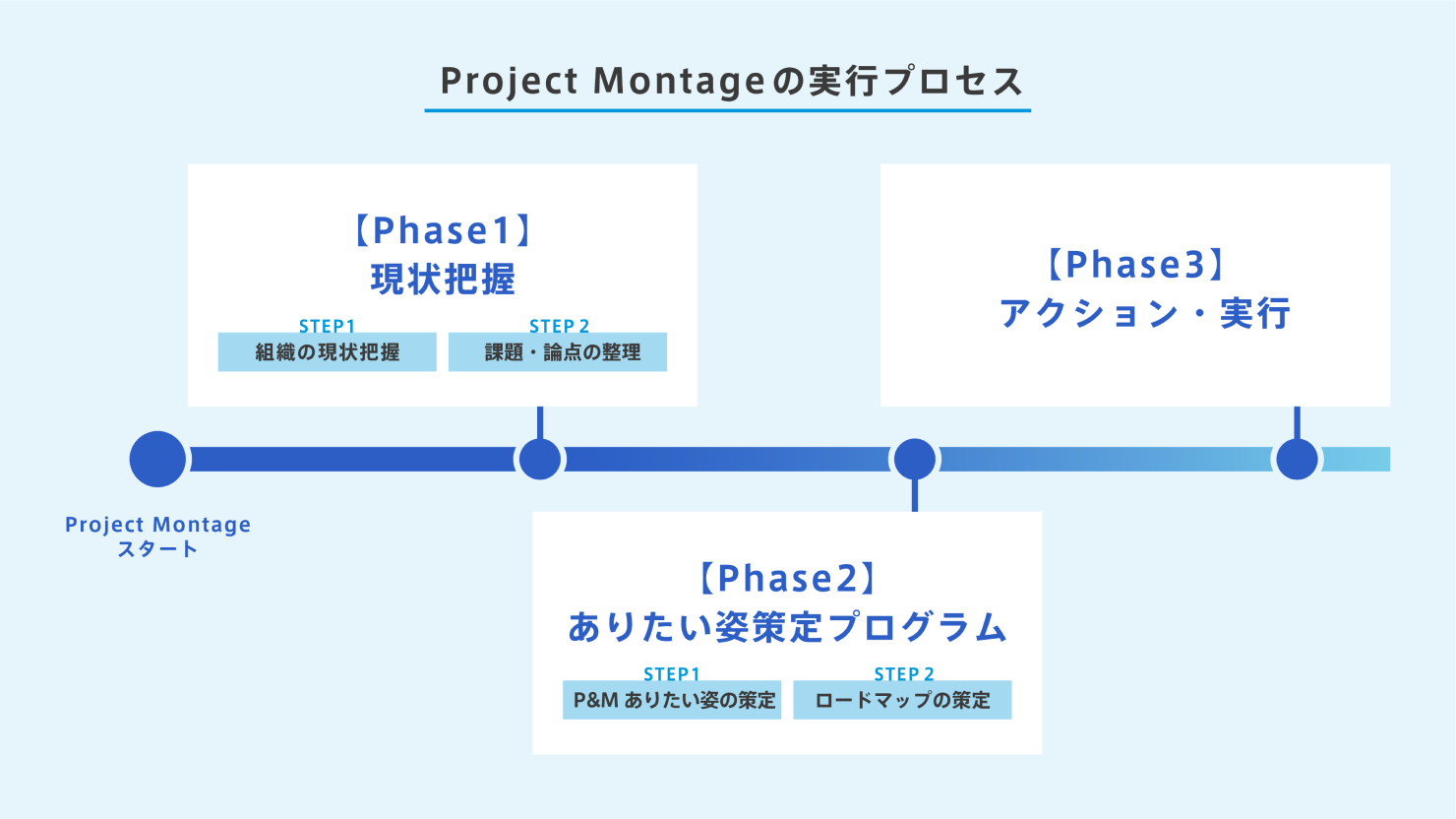

P&M組織変革プロジェクトは3つのフェーズで実行しました。組織の現状把握から着手し、メンバー同士での対話プログラムを通じてありたい姿を策定。そして最後に、策定した指針に基づいた組織的なアクションの計画と実行へと展開します。

P&M組織変革プロジェクトの実行プロセス

Phase1. 現状把握

現状把握フェーズでは、組織全体へのアンケート調査を実施し、メンバーそれぞれの連携状況や個人スキルの棚卸しを行いました。続いてメンバーへの個別ヒアリングを行い、組織の全体像と課題を詳細に把握します。これらの調査で明らかになった問題点を整理・分析し、本プロジェクトで注力すべき重要な論点とアクションプランを策定しました。

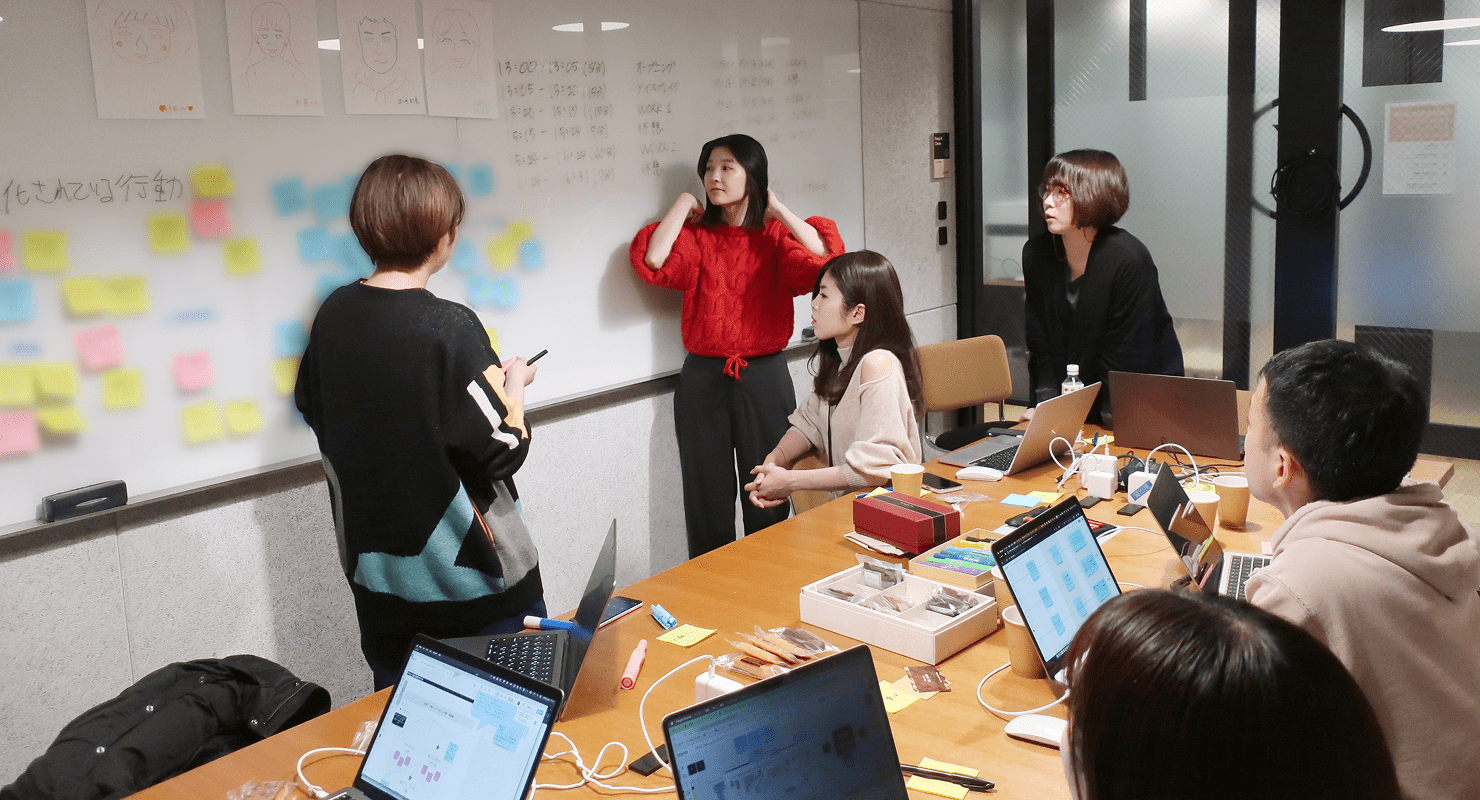

調査結果をもとにプロジェクト運営メンバーで議論する様子。

Phase2. ありたい姿策定 対話プログラム

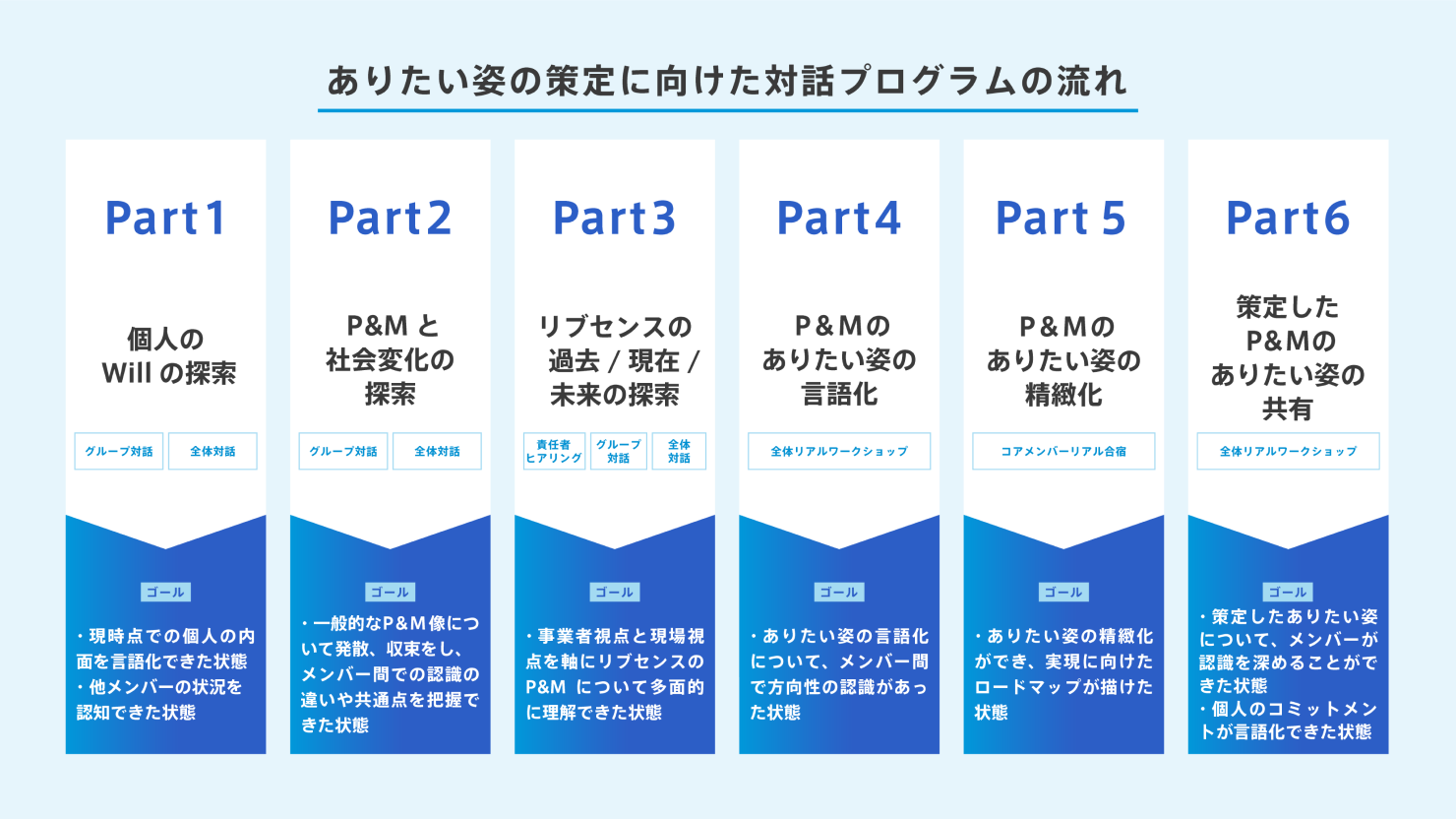

全メンバーが参加する対話プログラムでは、メンバーそれぞれが自身の考えや思いを語り合い、互いの意見を聞く機会を設けて、リブセンスの事業でP&Mが達成すべき成果と実現に向けた「ありたい姿」(目指すゴール・役割の分類・価値観や強み)の策定に取り組みました。

メンバー全員が対話に参加するプロセスを通じて、メンバー同士の相互理解を深め、組織全体で共有できる「ありたい姿」を策定していった。

- Part 1:個人のWillの探索

メンバー個人のWill(自分がやりたいこと)/Can(自分にできること)/Must(自分の役割)の言語化と相互理解を深める - Part 2:P&Mと社会変化の探索

社会変化の中でのP&Mの位置付けを多角的に検討する - Part 3:リブセンスの過去/現在/未来の探索

事業責任者へのヒアリングを通じて、P&M像の特徴を明確化する - Part 4:P&Mのありたい姿の言語化

「ありたい姿の言語化シート」を用いて、メンバ一それぞれで意見や考えを発散し、自分ごととして捉えながら言語化する - Part 5:P&Mのありたい姿の精緻化

重要な論点を集約し、合宿形式のワークショップを通じてありたい姿の言語化を完了させ、実現に向けたロードマップを作成する - Part 6:策定したP&Mのありたい姿の共有

P&Mのありたい姿を全体で共有し、メンバー間での認識統一を図る

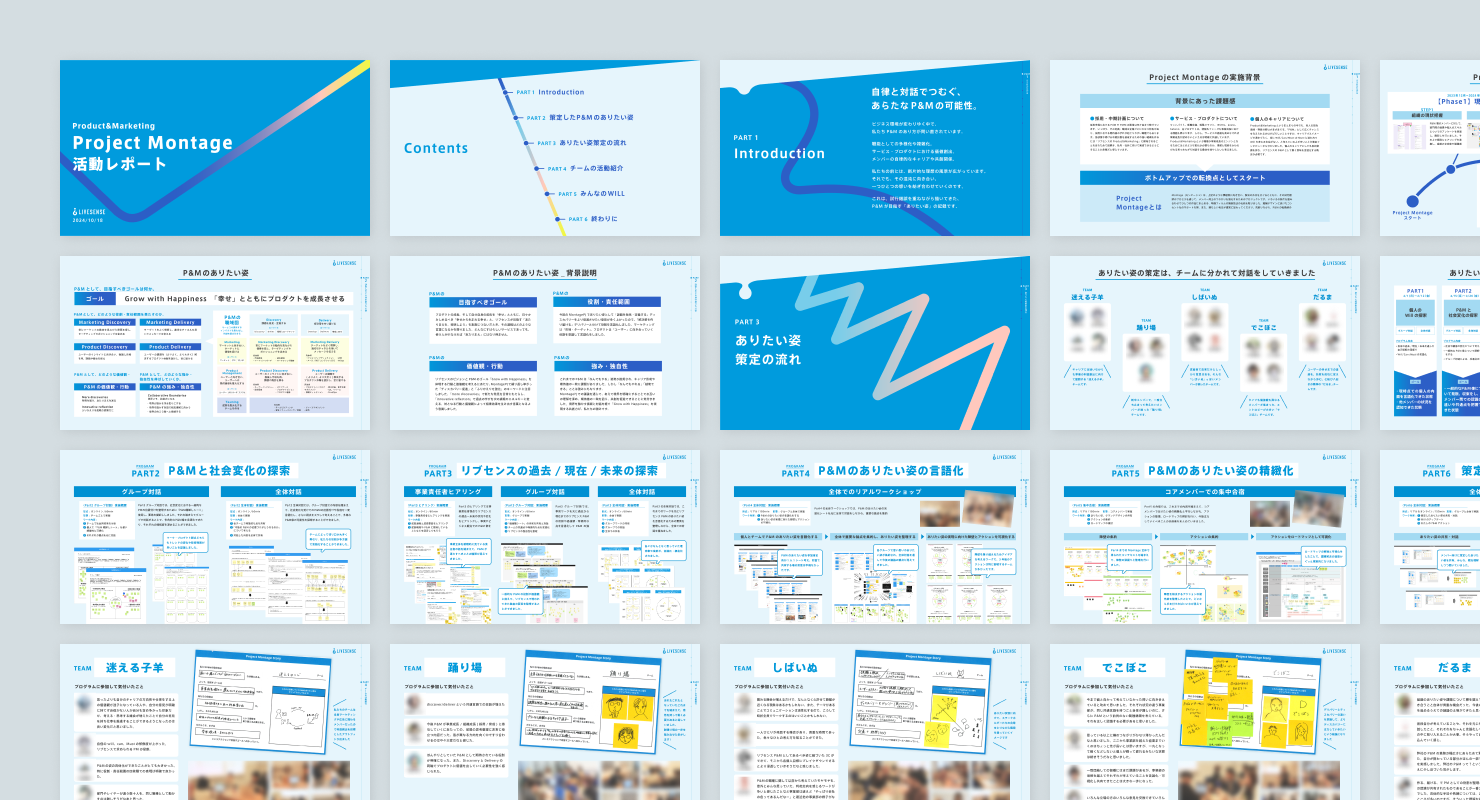

対話プログラム終了後、活動内容をまとめたレポートを作成しました。これにより、ありたい姿に込められた背景や思い、P&M組織変革プロジェクトの全体像が理解しやすくなり、メンバー間での認識統一と知見の共有が効果的に進みました。

対話プログラムの成果物として作成した活動レポートの一部

また、対話プログラムによる参加者の変化を把握するため、プログラムの実施前後でアンケート調査を実施。参加者の意識・行動変容の状況を可視化し、今後の活動に向けた示唆をまとめました。

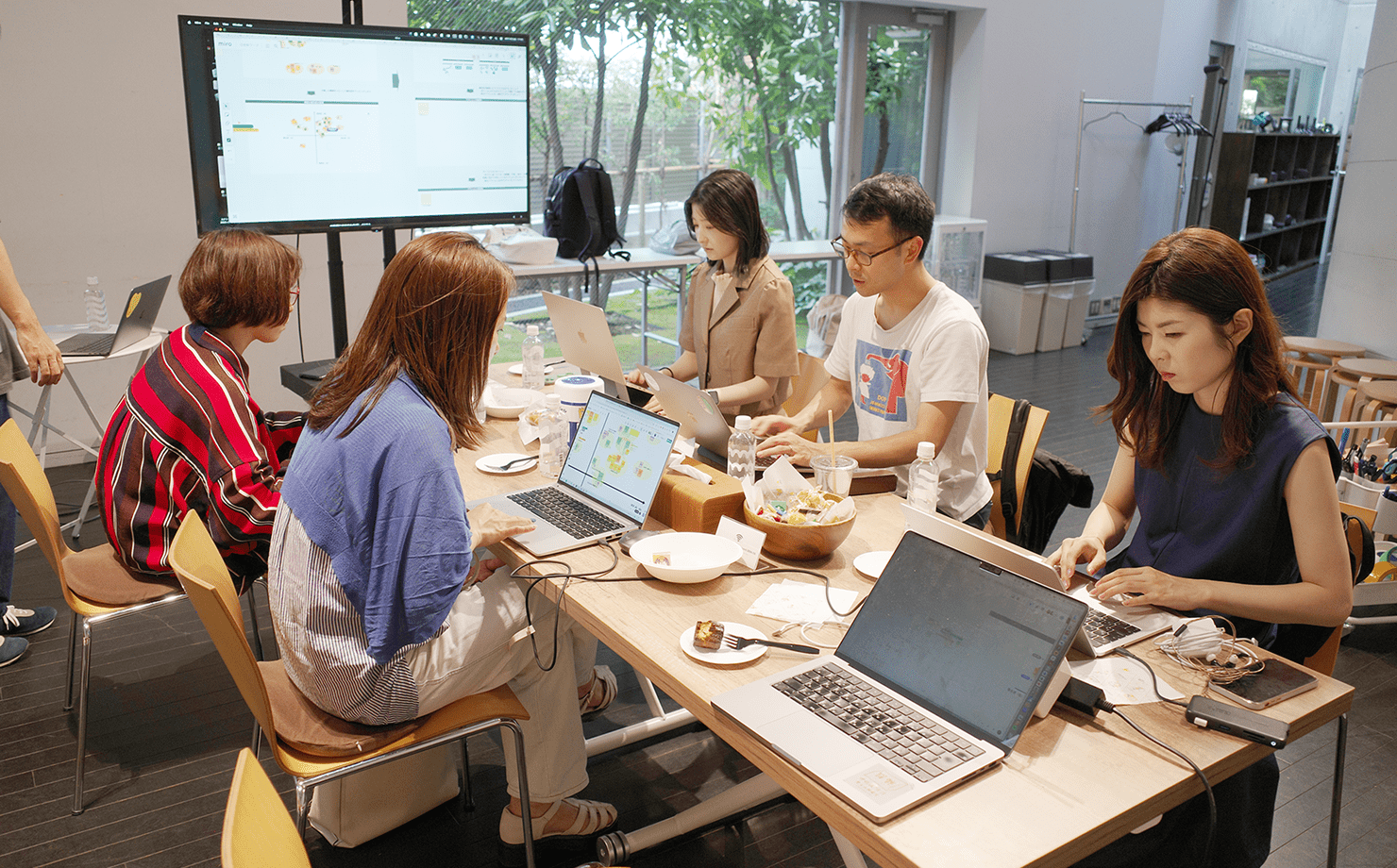

対話プログラムはP&Mの全メンバーが参加し、オンラインとオフラインの両形式で2カ月間にわたり実施した。

Phase3. アクション・実行

アクション・実行フェーズでは、プロジェクト運営メンバーを中心に、ありたい姿の実現に向けたコミュニケーション施策とナレッジ共有の取り組みを展開しました。これらの取り組みはP&M組織で継続的に実施されており、コンセントは定期的な壁打ちとアドバイスによる支援を行っています。

本プロジェクトの成果と意義

本プロジェクトを通じて、以下3つの成果が得られました。

共通のありたい姿の定義

メンバー間でP&Mの目的・役割に関する共通認識を形成し、P&Mとして目指すべき方向性を明確化できた

Willの解像度の向上

メンバー一人ひとりが自身のWillを見つめ直し、組織のビジョンと個人の志向の接点を見いだすことができた

P&Mメンバー間の関係性の構築

開かれたコミュニケーションを実現したことでメンバー同士の相互理解が深まり、今後の連携に向けた基盤を構築できた

これら3つの成果が結び付き合うことで、組織の成長と変革を支える基盤が形成されたことが本プロジェクトの大きな成果です。

また、人材開発・組織開発支援において重要な点として、支援する側が一方的にプロジェクトを進めるのではなく、企業の変革推進者と共に歩み、企業側が自律的に課題解決できるよう取り組むことが挙げられます。

そのため、本プロジェクトの実行プロセス検討はコンセントがリードしましたが、対話のファシリテーションなど各工程の主要タスクはリブセンスのプロジェクト運営メンバーが担当しました。プロジェクトを通じて、コンセントからリブセンスに組織変革に関する知見と技術を引き継ぐことで、組織変革を持続的に実行できる基盤ができた点も大きな成果といえます。

ミドル層を起点に、メンバー同士のつながりを強化しながら個人と組織の持続的な共創を促進するアプローチは、人材開発・組織開発の実践的なモデルとして、多くの組織の参考になるとコンセントは考えています。

お客様の声

Q.本プロジェクトの進め方はいかがでしたか。

社内運営チームの限られたリソースを最大限に活用できるよう、課題仮説の精緻化・関係者を巻き込むための情報整理・ワークショップの設計・浸透のためのビジュアル作りなど、万端のプロジェクトマネジメントから手触り感のある成果物作成まで、トータルでサポートいただきました。課題整理・解決の過程では、社内メンバーの内発的な気づきを辛抱強く待ちつつ、次のステップへの手すりを的確に差し出していただき、心地よく、ありがたい伴走体制でした。

Q.本プロジェクトの成果をどのように捉えられていますか。

リモートワークの浸透の中で薄れかけていたつながりが結び直されるとともに、個々のメンバーの自己認知と当事者意識が育まれました。また、複雑な組織課題に取り組む上での方法知をインストールいただいたことで、本プロジェクトに閉じることなく、新たな成果が生まれ続けるための土台を整えていただいたと感じております。

Q.今後の展望についてお聞かせください。

2025年からは「Product Management」「Marketing」の重なり合いを大切にしつつ、それぞれに専門性を高める方向へと舵を切っております。「Project Montage」と名付けたこの年の取り組みが「良い転機だった」と後に振り返ることができるよう、ありたい姿に向けて進んでまいりたいと思います。

[ プロジェクト概要 ]

| クライアント名 | 株式会社リブセンス 様 |

|---|

[ 関連リンク ]

お仕事のご相談やお見積もり、ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ