ビジョン駆動型デザインの時代 イノベーションのためのサービスデザイン(7)

- デザイン経営

- サービスデザイン

※本記事は、一般社団法人 行政情報システム研究所発行の機関誌『』2020年8月号に掲載の、長谷川敦士による連載企画「イノベーションのためのサービスデザイン」No.7「ビジョン駆動型デザインの時代」からの転載です(発行元の一般社団法人 行政情報システム研究所より承諾を得て掲載しています)。

1. 「厄介な問題」の時代

COVID-19によって、社会は今までみたことのない世界に突入した。グローバルな「移動の制限」という、想像できなかった状況はさまざまな産業に影響を与えている。その一方で、「通勤とは」「旅行とは」という、これまで「あたりまえ」であった行為を見直すきっかけとなったことも事実であろう。「あたりまえ」、変わらないもの、という固定概念を超えて、その本質的価値を見出すことはサービスデザインの観点からも意義が深い。

特に働き方や教育などのやり方は、20世紀、あるいは19世紀の制約のもとで慣習となったことを踏襲していただけであったことが露呈したと言えるだろう。対面でのやりとりを優先する、一斉に講義を行う、「会社」「学校」に集うことを前提とするといったことは、「仕事」や「学習」の本質とはまったく関係ない。もちろん、対面でできること、場所を共有することでできること、は多くあるが、本来は、行うべき仕事、提供する学びというものを捉え直し、そのために現状使える手段をすべてフラットに並べて、実施手段を選ぶべきである。しかしながら、業務にしても教育にしても、1人だけでできることではなく、システム、つまり生態系で成り立っているものである。このため、この生態系を変える、という行為には、変えようとする人が「出る杭」になるという宿命が伴う。

また、皮肉なことに、たとえば中国では今年2月のCO2の排出量が25%減少したという推定が報告されているように(文献1)、観光や移動、消費の制約は自然環境に対しては必ずしも悪影響ばかりではない側面もある。

このようにCOVID-19を受けて、我々はどのように「次の一手」を考えていけばよいのだろうか。働き方、生き方、学び方、家族のあり方、等々、そこには正解はない。こういったそもそも解くべき課題も不明であり、なにが正解なのかを判断することもできない問題は、「厄介な問題」と呼ばれている。

「厄介な問題:Wicked Problems」はもともと、デザイン理論家のホルスト・リッテルと都市計画家のメルヴィン・ウェバーによって1973年に提唱された。これをデザイン理論家のリチャード・ブキャナンが1992年に論文「Wicked Problems in Design Thinking(デザイン思考における厄介な問題)」という論文で取り上げたことで広く知られることになった(文献2)。

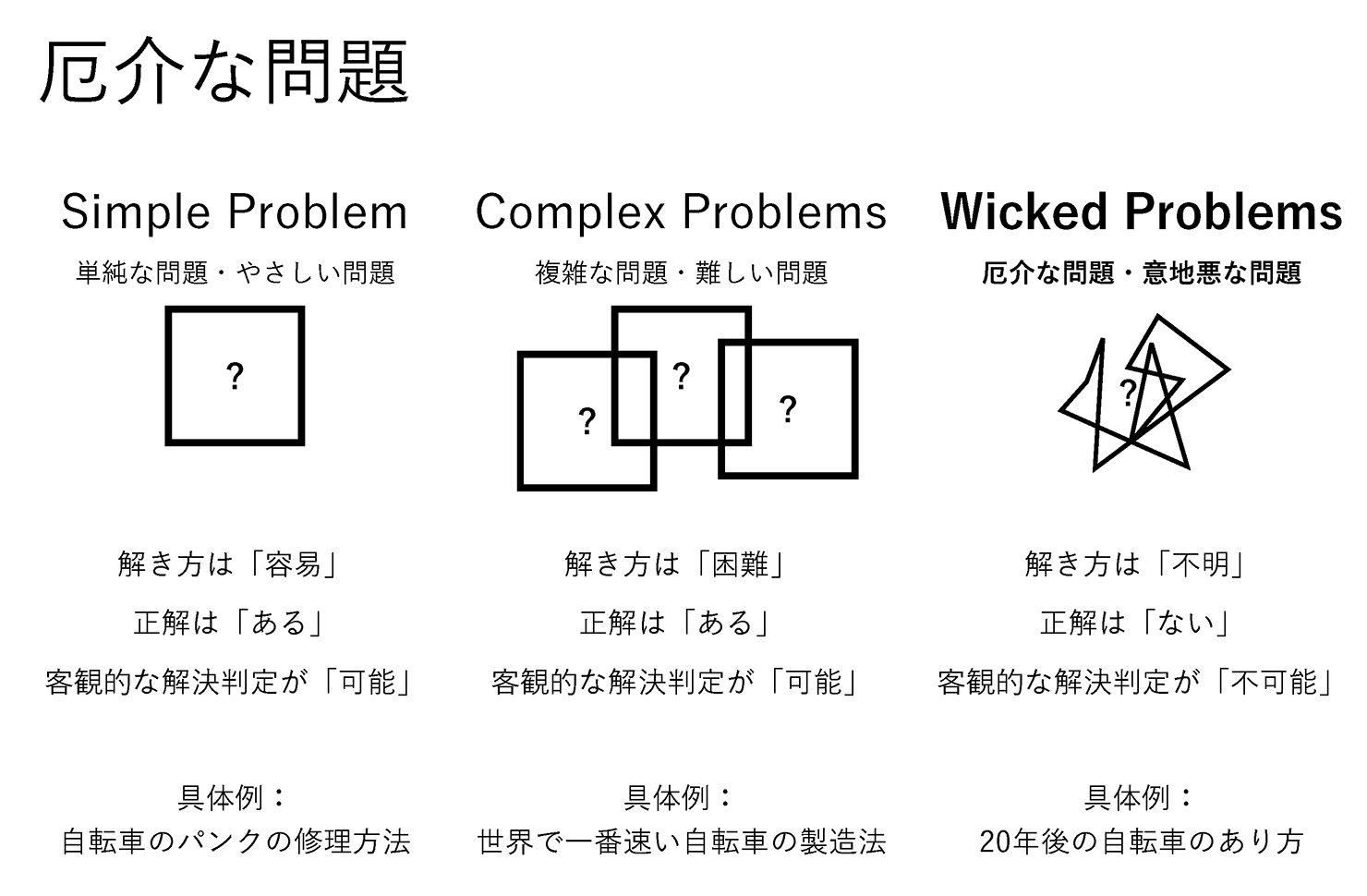

図1では「厄介な問題」を既存の問題と対比させている。厄介な問題は、単純な問題、複雑な問題、という「答えがある問題」に対して、答えもなく、問題も曖昧で、なにが正解なのかを判断することも難しい、という、まさに厄介な問題として定義される。現代は、VUCAの時代とも言われるが、行政、企業ともにこの厄介な問題に直面していると言えるだろう。

図1:厄介な問題

出典:を元に著者にて作成

2. ビジョン駆動型デザイン

「厄介な問題」の時代においては、解くべき問い自体不明瞭であることからさまざまな混乱が生じる。まずは、なにを問題と捉えるか、の部分で議論となるだろう。先の見通しがつかなく、また個々人が身の回りの情報に左右されることで、価値観の衝突が発生する(これはすでにTwitter等でよく見られている)。この問題は「フィルターバブル」と呼ばれる個々人の情報接点の分断によって生まれるということが指摘されている(文献3)。

また、そういった衝突だけでなく、自社や自組織の課題や、なすべきことについて、個々人の認識が異なっていることで、そもそも判断する際の論点が異なってしまうことが生じる。これは特にイノベーティブな、すなわち既存の価値観を変えて新しいことをやろうとするような判断においては、より顕著にその影響は効いてくるだろう。これまでも、プロジェクトにおいてイノベーティブな企画を立案する際、失敗するリスクも大きいため、そのリスクをどう判断するかについて、これまでの判断基準では決められない状況が発生している。そういった場合には、企業理念などに立ち戻ることが多い。しかしながら、現状日本の企業や組織はそういった理念は形骸化していることが多く、企業理念に立ち戻っても判断に用いることは難しいという現状がある。

このとき、最もよくないのは、具体的に判断する材料がないため、内部で自主規制をしてしまい、「うちの組織ならここまではいける」というような暗黙のルールを作ってしまうことである。これは、言語化されていない故に逆にそのルールを変えることが難しくなる。また、組織外部の人を巻き込んでいく際に、複雑な内部文脈をくみ取らないと意見が言えない、という状況を招き、これはその参加者に対して無力感を感じさせ、結局コミットを得られなくなってしまうという結果を導く。

また、「厄介な問題」はそもそも問題の定義からして、それが正しいのかは本質的にだれにもわからないものである。それ故に一般的に用いられるようなエビデンスに基づく意思決定や、先行事例に基づく意思決定は使うことができない。とすればいったいどういったアプローチで進めればよいのか、この点についても「正しい進め方」は自明ではない。このことがさらに問題を複雑化させている。

このように、「厄介な問題」に対しては、「得られた内容の判断基準がない」、「正しい進め方がわからない」という2つの課題がある。ここから、この課題に対して、ビジョン駆動型のデザイン思考が有効である点を示していこう。

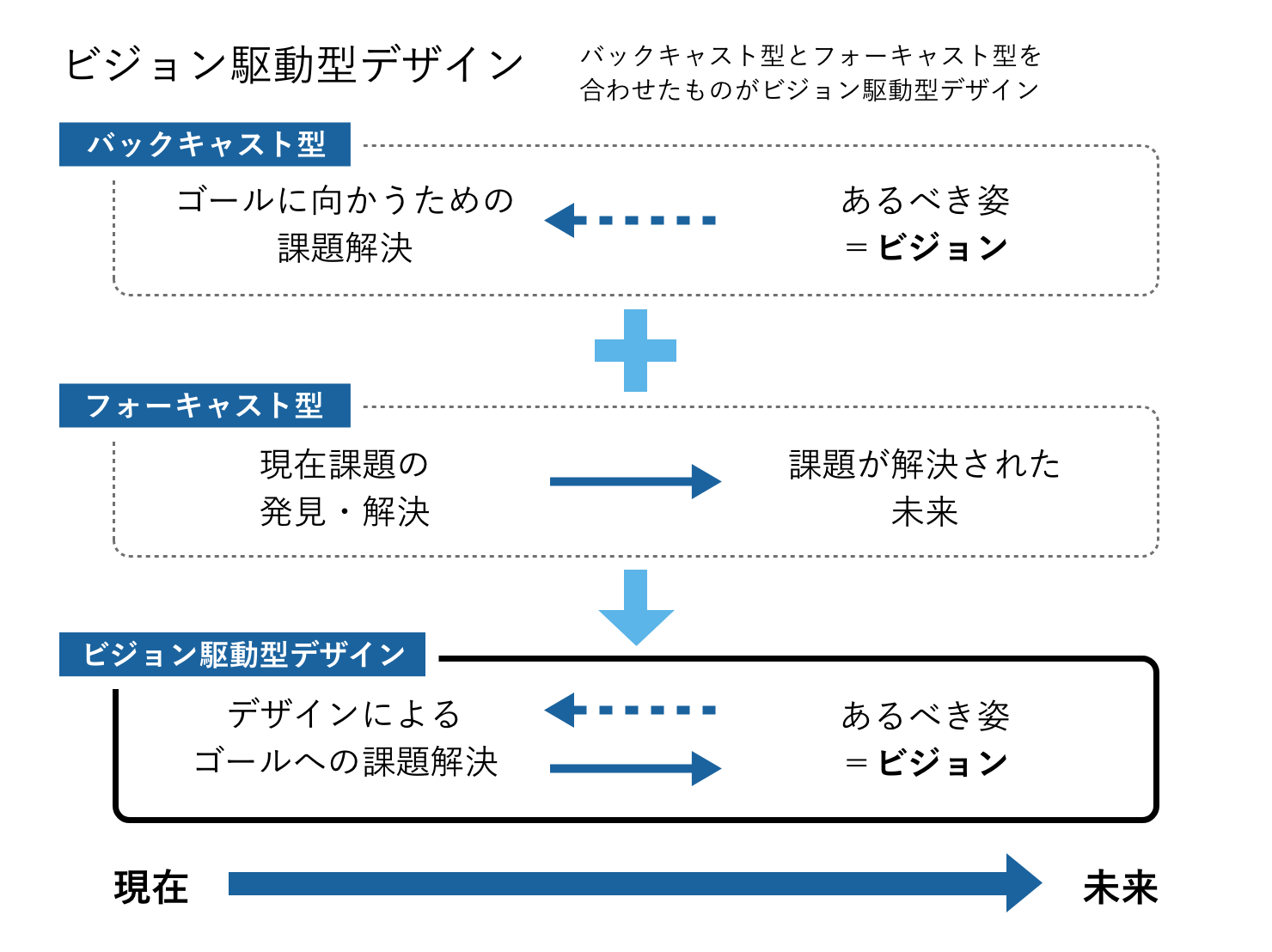

ここでまず、ビジョン駆動型の課題解決と、デザイン思考などの課題解決方法の違いを整理する(図2)。

図2:ビジョン駆動型デザイン

出典:筆者作成の図をもとにコンセントにてリデザイン

デザイン思考アプローチも含めた、一般的な課題解決方法は、基本的に、

- 1.観察などの方法で洞察を得る

- 2.そこから解決すべき課題を定義する

- 3.解決策を企画し、評価をしながら解決に向かう

という手続きをとる。デザイン思考がユニークである点は、このなかで「実際の生活者の観察」を重視する点、「プロトタイプしながらアイデアを発想する」点、「かならず利用者の評価を加えることで気づきを得る」点、などが挙げられる。特にデザイン思考では、2番目の「プロトタイプしながらアイデアを発想する」点が重要となる。通常プロトタイプ(試作)は、仮説があり、それを形にして検証してみる、という目的で作られる。しかし、デザイン思考でのプロトタイプはそれにとどまらない。デザイン思考、もしくはデザイン行為全般においては、仮説ができる前に、「とりあえず」プロトタイプを作ってみて、それを試したり、あるいは観察したりする、当初想定していなかった仮説や洞察を得る、ということが起こる。記号学者のパースは、まさにこの試行にもとづいて仮説を見出す方法を、演繹、帰納に続く第3の思考方法として「アブダクション」と呼んだ。アブダクションとは、プロトタイピングによって「考える」手法である。この点がデザイン思考が厄介な問題に有効であるとされるゆえんでもある。

デザイン思考を含めた、こういった課題解決方法は、未来志向で進めていくため、「フォーキャスト型」と呼ばれる(図2中段)。フォーキャスト型一般の課題解決は、使い勝手の向上や明らかな課題がある場合にはその課題を取り除くという意味で有用である。しかしながら、課題を市場から見出すアプローチであるので、民間企業が横並びでこのアプローチを採用した場合、同じような解決策に到達するという結果となる。iPhone登場前夜の日本のフィーチャーフォンの状況などがこれに相当する(正確には、フォーキャスト型のアプローチでもイノベーティブな解決策の導出は可能であるが、多くの場合安易な市場への迎合に陥ってしまうケースを想定している)。

これに対してビジョン駆動型のアプローチとは、あらかじめ「ビジョン」が設定されており、「いかにそのビジョンを実現するか」を考えて現状からの課題解決を行う。一度設定された未来=ビジョンを現在に戻すことから、こちらは「バックキャスト」型と呼ばれる(図2上段)。

ここでいうビジョンは、いわゆる「共通善」と言い換えてもよい、向かうべきゴールであり、実現すべき価値観となる。どういった形態のビジョンが最適かは、組織の種類や規模、ビジョンを必要とするシチュエーションによるが、おおよそすべての状況で「ビジョン」の設定は可能である。

このビジョンが共有されていることで、具体的に向かうべきゴールが明確となり、意思決定の際の価値判断は「このビジョンに近づけるか」で共通化される。昨今、特に自律的な組織運営を考える際には、このビジョンだけを共有し、具体的な進行は各自で分担して行うというような組織運営も増えてきている。この際には、いちいちの作業の承認やチェックといった、いわゆる管理的なタスクは必要なくなり、基本的にはプロジェクトメンバーに権限を分散させる形態でのプロジェクト運営となる。逆に言えば、自律的な組織運営や、主体性をもった活動には、このビジョン駆動型の組織運営は欠かせないものであると考えられている。

ちなみに、このビジョン型のアプローチは、組織や事業の推進といったプロジェクトにだけでなく、さまざまなコミュニケーション一般で有効となる。たとえば、組織が内部でセキュリティポリシーやガイドラインを定めるようなケースを例に考えてみる。こういった場合、通常施策レベルの「やってはならないこと」がガイドラインとして記される。この場合も「そもそもそのポリシーはなにを目指しているのか」という「ビジョン」を先に提示することで、それぞれの施策の読み解きがより容易になる。逆に、ビジョンが提示されずに施策レベルの事象が並ぶ状況は、読み手は、(すべてのルールを暗記するのは苦でもあるので)暗黙にそこから「どういうことを目指しているか」を想定して、それに基づいて判断を行うことになる。この「暗黙に想定するルール」は先ほど述べた暗黙に想定する価値判断基準と同様に、言語化されていないことで既存のルールに近づけた形で「解釈」されてしまい、せっかく作ったルールも効果を出せないことになってしまう。

このように、ビジョンはあったらいい夢のようなものではなく、きわめて機能的なツールであると言える。そして、さらにちょっと話が複層的になるが、ビジョンに基づき、現状の課題に対してデザイン思考を用いて解決を図る、という二段構えのアプローチが「ビジョン駆動型デザイン」となる(図2下段)。

3. ビジョンとはなにか

さて、ここまでビジョンについて語ってきたが、そもそもビジョンとはなんだろうか。よく、ビジョン、バリュー、ミッションと語られることも多いが、ミッション=使命、バリュー=価値、に比べるとビジョンはわかりにくいところがある。

ビジョンは、そもそも「見ること」、「見えるもの」である。これは、比喩的な意味ではなく、本当に「見えるもの」と考えてよい。つまり、ビジョンは、特定の分野において精通した上で、将来の状況を考慮に入れたとき見える未来であり、生まれる信念である。なので、実は「ビジョンをつくる」という表現よりも、「ビジョンを見る」のほうが正しい。強いて言えば、「ビジョンを得る」ということになる。

もちろん設定された「ビジョン」はその後共有され、目標として用いられるので、コミュニケーションが成立するようにビジョンステートメント(文言としてのビジョン)をわかりやすくしたり、映像やスケッチなどをつくって視覚的にビジョンを見せるということはあるが、本質的なビジョン自体はこねくり回してつくるものではなく、これしかない、という形で到達するものとなる。

この意味で、ビジョンは「危機感」と似ているところがある。よくわからずもつ危機感(不安感)はともかく、正しい危機感、適切な危機感は、その分野についての現状理解と展望、将来への見通しをもった結果生まれるものであろう。これは構造としてビジョンと同じである。

では、次項ではいかに「ビジョンを得る」のかについて考えてみよう。

4. どうやってビジョンを「見る」か

では、どうやってビジョンが見えるようになるのだろうか。結論からいうとビジョンを「見る」ための決まったやり方があるわけではない。しかしながら、不確定な未来に対しての見通しという意味では、デザイン思考のところでも述べたようなアブダクションを用いるプロトタイピング思考が有効となる。

前提として、まず課題の分野について、十分に知識をもち、精通しておく必要がある。そこでさらに大前提としては、その分野についての興味・関心があることが重要となる。興味をもてないことに対して義務的な態度で接していてもなかなか深く理解することはできない。鶏と卵ではあるが、関心のある分野でこそビジョンを見ることができると言える。この関心は、主体性とも言い換えることができる。

この上でさらに未来についての「兆し」を取り込む。この部分は、さまざまなやりかたが提唱されている。PEST: Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)についての要因分析、ハイプサイクルと呼ばれる技術の成熟度や普及度を示した分析、などの利用が一般的だろう。他にも、さまざまな総研などが出しているレポートなどもよく用いられる。しかしながらここでも、当事者が自分の感心で必要と感じた情報を収集するということが最も重要となる。

将来に関する情報はどれも不確定であり、情報だけを集めても情報過多になってしまうだろう。ここでも、自身がどこに関心があるか、どこにピンとくるかという主体性が重要となる。ここで重要なのは単なる技術要素や社会情勢ではなく、その状況で人々がどんな体験をしているのか、さらには、そこでどういったことを感じているのか、に想いをはせることである。体験の視点をもつことで、より具体性をもった想像を行うことができるようになる。この「どういった情報を取り入れるか」には、正解もなく、むしろここでいかにさまざまなことに興味をもって首をつっこむかがユニークな視点を生み出す源泉となる。趣味や個人的な関心こそここで生きてくる。

自身の経験と将来の展望が組み合わさったときに思いつく想像や妄想、基本的にはこれがビジョンとなる。しかしながら、これだけでは、単に将来の状況にどう適応するか、という直線的な想像にしかならないことが多い。ここで生きてくるのがプロトタイピングとなる。この状況で得られた当初仮説や洞察に基づいて、具体的なソリューションや気づきを形にしてみる。この時は完成度よりも「具体化すること自体」が重要となる。こうやって試行錯誤していると、そこで「気づき=新しい仮説」が得られる。この気づきを得るアプローチがアブダクションである。この試行は製品やUIプロトタイプとして形にするだけでなく、考えたアプローチを「やってみる」だけでも有効である。特に将来の体験などでは、ディティールはともかく、「そうなったつもり」の体験をやってみるだけでも絶大な効果がある。専門的には「低忠実度プロトタイプ」と呼ばれるこのアプローチは、コストはほとんどかからないが、体験を感じる視点からは技術的な試作をつくるよりも優先されるべきものである。いずれにせよ、課題意識から生まれた試行は、当初仮説を超えた気づきが得られることが多い。

もちろん、この手順をたどれば必ずビジョンが得られるというものではないが、筆者自身さまざまな分野でビジョンを獲得してきていた経験からは上記のような状況から、「こうなるべき」「こうなったらいいのに」「どうしてこうなっていないのだろう」といった素朴な疑問、想いが生まれ、それを組織やプロジェクトのビジョンとして提示してきた。経験的な観点でいうと、やはりビジョンの獲得において一番重要なのは当事者意識と試行であろうと考えている。

日本では、さまざまな組織でビジョンが設定されているが、具体性に欠けたものが多い。冒頭に述べたように、このCOVID-19によって多くの人の生活は大きく変わり、その結果としてこれまでの慣習に対しての議論や素朴な疑問が生まれてきた。この素朴な疑問は実は自身のこれまでの経験や価値観から生まれる一種のビジョンであり、大事にすべきものである。こういった視点をもち続け、それを可視化して、共有し、議論の俎上にあげていくことが一般化することで、ビジョンの役割や機能の認識が高まり、よりビジョン駆動型のアプローチが普及していくことが求められている。

参考文献

- 1

- 2

- 3