オンライン開催でさらに高まるアクセシビリティ 36th Annual CSUN Assistive Technology Conference 参加レポート

- インクルーシブデザイン

2021年3月10日から13日まで、オンラインで開催された36th Annual CSUN Assistive Technology Conference(通称CSUN)に参加しました。

これまでは毎年この時期にアメリカのカリフォルニア州で世界各地から多くの参加者が集うイベントとして開催されていましたが、今年はコロナ禍の影響を受けて初の完全オンラインでの開催となりました。私は東京の自宅から参加しました。

今回は、初のオンライン開催となったCSUNを振り返りながら、私のような視覚障害者をはじめとした「全ての人にとって暮らしやすい未来」について考えてみたいと思います。

CSUNとは

CSUNは世界最大級のアクセシビリティに関する国際会議で、今年36回目を迎えます。

近年は「Assistive Technology Conference(支援技術会議)」と呼ばれており、障害の有無にかかわらず、日常生活や就労などを支援するための技術やサービスなどが広く取り上げられています。

さまざまな企業や団体の担当者が新しい技術やサービスなどを紹介する“発表”と、自社製品やサービスを紹介する“展示ホール”から構成されており、今年はその両方がオンラインで実現されていました。

注目した発表

の一覧の中で今年特に注目したのは、キオスク端末のアクセシビリティ向上に関する発表でした。

近年、コンビニエンスストアでチケット購入や料金の支払いができたり、飲食店の食券購入ができたりと、画面に触れて操作して注文を完了するような機器が増えていて、このような端末を私自身が操作できたら便利だろうなと感じていたからです。

特に、「Creating an Inclusive Experience for Kiosk Users」という発表では、スクリーン・リーダーを搭載したマクドナルドのキオスク端末を使用して、視覚障害者自身が独力で注文を完了するまでの様子がデモで紹介され、国内でも同じような技術を使用してインクルーシブな社会が実現できるのではないかという期待が持てました。

タッチパネルとは別に、ボタンで操作できるパネルが付いているキオスク端末。イヤホンジャックにイヤホンを挿して音声案内を聴くことができる

引用元: Jaws Kiosk()

ウェブアクセシビリティの分野では、「Carousels - Just Don't, But Sometimes You Have To」という発表で、アクセシビリティの観点で課題が多いといわれるカルーセルをどうしても使用しなければならない場合の注意点として、

- 利用者がキーボードでスライドを制御できること

- 動いているカルーセルを利用者の意思で停止できるようにすること

- 利用者のカルーセルに関する意見を注意深く聞くこと

「Accessibility Testing of User Journeys Using JAWS」という発表では、スクリーン・リーダーを使ってウェブサイトをチェックする際、ユーザーがどんなキー操作を行ったのか、そのキー操作によってどのような内容がスクリーン・リーダーで読み上げられたのかをレポートとしてスプレッドシートに書き出すの機能が紹介されました。

私も普段の仕事の中で、スクリーン・リーダーを使ってウェブサイトやアプリケーションのユーザーテストを行ってレポートを書くことがあるのですが、紹介された機能を利用すれば、タスクを実行するまでにどのような操作を行ったのか、そのタスクが完了するまでにどれくらいの時間がかかったのかを含めてより詳細なレポートが書けるのではないかと感じました。

また、企業の中でどのようにアクセシビリティの啓発に努めていくかというセッションでは、アクセシビリティを一部の担当者だけが取り組む特別なこととして捉えないように、例えば社員が気軽にスクリーン・リーダーなどの支援技術を試せるような機会をつくったりすることが重要だという話が印象的でした。

私も常日頃社内外に向けたアクセシビリティの啓発活動を行っているので、「アクセシビリティをいかに身近なものにしていくか」についての施策は、今後の参考にしたいと感じました。

展示ブースについて

今年最も注目していたのは、これまで広い展示ホールで実施されていたブースの出展をオンラインでどのように実現するかという点です。

には出展者の一覧が用意されており、リンクで出展者個別のページに遷移できます。個別ページでは、出展内容をビデオやドキュメントで紹介するだけでなく、担当者とZoomやGoogle Meetを使って直接会話できるようなコミュニケーション手段を用意している企業もありました。

のブースでは、日本ではまだ提供されていないスマートフォンやめがね型デバイスのカメラを通して遠隔地から視覚障害者の生活をサポートするサービスの事例が紹介されており、全盲のミュージシャンがステージに上がる際、このサービスを利用することでステージの配置などを詳細に説明してもらって演奏に臨んでいるという具体的なエピソードを聞けたことが印象的でした。

めがね型のデバイスを介した身の回りのものの画像認識をデモで紹介していたEnvisionのブースでは、Zoomのブレイクアウトルームを使って1対1で丁寧に製品説明のフォローを行っていました。

手元の活字を読み上げる様子、こちらが指定したものが部屋のどこにあるかを探す様子、遠隔地にいるパートナーにカメラが捉えた身の回りの事象をビデオ通話を使って説明する様子など、具体的な内容をデモで詳細に説明してもらったことで、製品の長所が非常にわかりやすく伝わりました。

展示ブースでは、このように各企業がそれぞれ工夫を凝らしてバーチャルな展示空間を活用していました。

CSUNの感想

CSUNはアクセシビリティをテーマとしたカンファレンスであるため、全てのセッションや展示が一定以上のレベルでアクセシブルな状態で提供されていました。それは、あらゆる事情をもち、あらゆる状況にある全ての人が安心して参加できるという点でとても素晴らしいものでした。

普段私は、オンライン会議で画面に資料が共有された場合に、画面に表示された内容を中心に会話が進められ、内容が十分に理解できないことをストレスに感じることがあるのですが、今回のカンファレンスではそのストレスを感じることがありませんでした。

また、今年のCSUNはオンラインで開催されたため、会場間の移動や時差の影響など、過去に比べて少ない負担でカンファレンスを満喫することができました。展示ブースでも、混雑した会場でいちいち目的のブースを探し回る必要がなく、興味をもった展示内容について担当者に比較的簡単に質問したりデモを依頼することができた点も素晴らしい体験でした。

一方で、私が実物を知らない技術や製品などは、実際に現地で触れて確認できなかったことが残念でした。

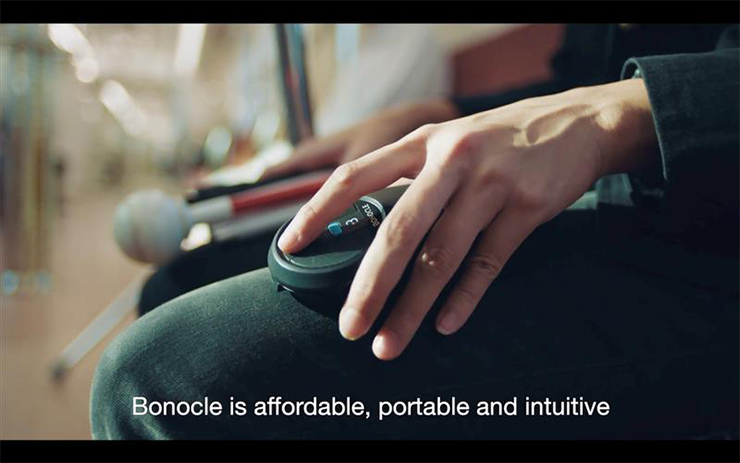

例えば、Bonocleという開発中の点字を表示する端末は、発表を聞くことで機器の概要や利用シーンは理解できたものの、実物がどんな形状なのか、実際に使用するときにはどんな情報が点字として表示されるのかといった細かいことまではわかりませんでした。

Bonocleは片手に収まるくらいのサイズ感。PCのマウスのように握った時に、人差し指の当たる部分に点字が表示される仕組み

引用元: Bonocle - The first ever braille entertainment platform [2020] With Subtitles ()

そして、私がCSUNに参加する大きな目的の一つである、世界各地から集まった人たちとのネットワークづくりが十分にできなかったこと、リアルタイムで質疑応答ができる発表が多くなかったことなど、現地の会場で参加しなければ実現できないことも多々ありました。

次回はぜひ、現地に赴いてカンファレンスに参加したいと思いました。

アクセシビリティの取り組みの今後に向けて

業務にすぐに役立てられそうなTIPSから、今後の日本でのアクセシビリティ啓発の参考にしたい事例まで、日々アクセシビリティに関わる技術がアップデートされていく中、各国各企業のアクセシビティ最先端の取り組みや情報を手に入れられたことは今回の大きな収穫でした。

初のオンライン開催となった今年のCSUNでは、全ての発表の動画に字幕が付いており、音声で聞くことができない参加者が発表内容を文字情報で把握できるようにする取り組みがありました。字幕を提供することで、英語に不慣れな参加者が、その字幕テキストを翻訳して発表内容を確認することもできますので、これからのオンライン会議では是非積極的に取り組んでほしいと思いました。

また、私が参加した発表は、発表者の多くが画面を見ることのできない人たちにも情報を積極的に伝えようとしており、画面上に画像を映して説明するときには、その画像を見なくても理解できるようにしっかり説明を補足していました。

先にも少し触れましたが、画面を見なければ発表内容が理解できないようなプレゼンテーションにならないように、自身が今何を参加者に伝えたいのかということを言葉にすることはアクセシビリティ向上を考えるときの基本です。

コロナ禍でオンラインでのセミナーや打ち合わせが増えている現代において、とても重要なことだと思いますので、私も今後の発表などで特に気をつけていきたいところです。

このカンファレンスへの参加経験を生かし、ますます社内外へのアクセシビリティに関する情報共有、日本におけるアクセシビリティ活動の活性化に努めていきたいと思いました。

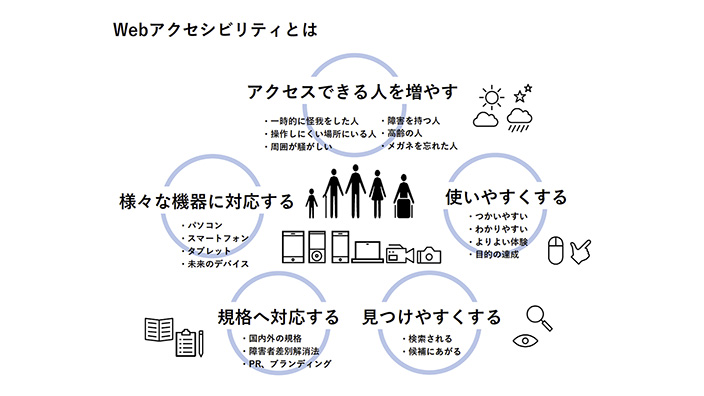

[コンセントのウェブアクセシビリティ取り組み支援について]

コンセントでは、ウェブアクセシビリティ研修、ウェブサービス等のレビュー、ウェブサイトのアクセシビリティ対応を通し、企業や行政等のウェブアクセシビリティの取り組みを支援しています。こうした支援を通し、多様なすべての人が等しく情報を受け取れる社会の実現を目指していきたいと考えています。

- コンセントのウェブアクセシビリティサービス

- テーマ :