アカウントマネージャーがPMBOKを読んで学んだ、全ての職種に通ずるプロジェクトマネジメントスキル

- 教育・人材育成

- コンセントカルチャー

私は普段、Customer Success groupでアカウントマネージャーとして働いています。クライアントとコンセントメンバーの間に立ち、コミュニケーションを重ねながら双方の良好な関係の構築・維持を目的として活動しています。

日々の業務でプロジェクトマネージャー(以下、PM)と関わる機会が多い中、アカウントマネージャーの業務にもPMのノウハウは活用できるのではと感じることがありました。そこで自分の仕事の質を高めるために、プロジェクトマネジメントについて学び始めました。

コンセントには社員の学びを重視し、社員一人ひとりが互いの学びを助け合う文化があります。私はまず基礎を身に付けるため、「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド 第7版」(以下、PMBOK)を読み、その後具体的な業務内容の解像度を上げるため、コンセントでプロジェクトマネジメント業務に取り組んでいるメンバーにインタビューを実施しました。この記事ではそこで得た学びと、私がコンセントで働くなかで感じたプロジェクトマネジメントにおいて重要なことを紹介します。

書籍紹介

「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)第7版+プロジェクトマネジメント標準」|2021年10月26日発売|一般社団法人 PMI日本支部

(閲覧日:2024年10月8日)

1.PMBOKで紹介されている「12の原理・原則」と「8つのパフォーマンス領域」について

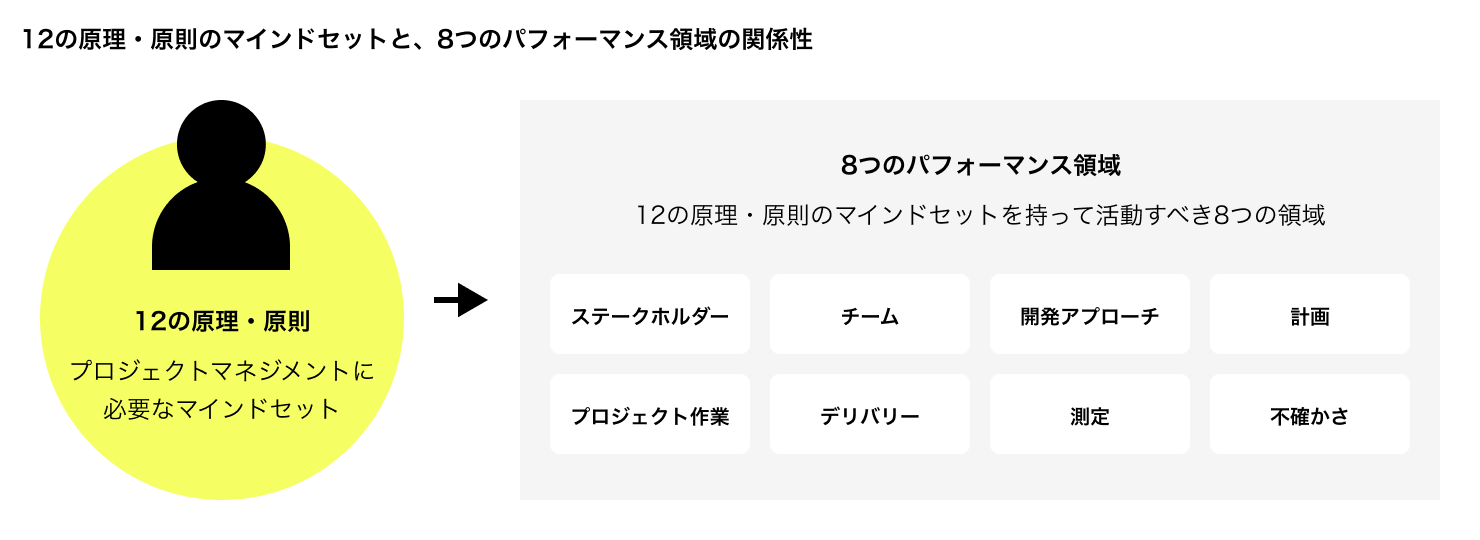

PMBOKでは大きく分けて、「プロジェクトマネジメントの12の原理・原則」と「8つのパフォーマンス領域」について紹介されています。

「12の原理・原則」ではプロジェクトマネジメント業務をする上でのマインドセットについて、「8つのパフォーマンス領域」では、業務を遂行する上で求められるパフォーマンスについて紹介されています。

元々英語で書かれた内容を日本語訳した本なので、読み解きにパワーを要するときもありましたが、各項目で紹介されている内容を、私なりの言葉で噛み砕いてみました。

12の原理・原則

- 1.勤勉に取り組み、メンバーをリスペクトし、面倒見よく(スチュワードシップ)

- 2.協力的なチーム環境をつくる

- 3.ステークホルダーと効果的に関わる

- 4.価値に焦点を当てる

- 5.システム思考をもつ

- 6.リーダーシップをもつ

- 7.臨機応変に対応する(テーラリング)

- 8.品質を担保する

- 9.複雑さに対応する

- 10.リスクに対応する

- 11.適応力と回復力をもつ

- 12.変革し続ける

8つのパフォーマンス領域

- 1.ステークホルダー(クライアント側の関係者を巻き込む活動)

- 2.チーム(こちら側の関係者を巻き込む活動)

- 3.開発アプローチ(ウォーターフォールやアジャイルなど、進め方を定義する活動)

- 4.計画(スケジュール、予算、調達などを計画する活動)

- 5.プロジェクト作業(価値の実現とチームの生産能力を守ること)

- 6.デリバリー(要求事項、スコープ、品質を定義する活動)

- 7.測定(計画・要件通りの状態かをウォッチする活動)

- 8.不確かさ(不測の事態への対応)

基本的には、「12の原理・原則」で示されているマインドセットをもちながら、8つの領域でパフォーマンスをしていく、と捉えると解釈しやすいのではと思います。

2.コンセントのプロジェクトマネジメントをPMBOKと照らす

PMBOKでプロジェクトマネジメントの基礎をインプットした後、より具体的なPMのアクションを知るためにコンセントメンバーにインタビューしました。サービスデザイナーでありながらプロジェクトマネジメントにも取り組んでいる齊藤美咲と、ウェブサイト構築・運用などの案件でPMを担当している佐藤いづみから聞いた話をPMBOKの内容と照らし合わせて、プロジェクトを成功させるためのポイントを探りました。

2名へのインタビューと自身のコンセントでの経験から見えてきたことをもとに、本記事では12の原理・原則の中から「リーダーシップ」について、8つのパフォーマンス領域の中から「デリバリー」「チーム」についてお話しします。

コンセントのプロジェクトマネジメント業務

コンセントのPMは、主に以下のようなプロジェクトマネジメント業務を実施しています。

- クライアントの課題の本質を捉え、解決するためのプロジェクトプラン設計

- 調査分析、戦略立案、要件定義、制作、検証・改善などプロジェクトの各工程で実施するタスクの推進と進行管理

- 成果物の制作ディレクション、およびプロジェクト全体の品質マネジメント

上記を踏まえ、まずは齊藤美咲へのインタビューから見えてきたポイントを紹介します。

ポイント①「出だしが肝心!緻密なプランニングでトラブルを防ぐ」

齊藤のプロジェクトマネジメント

インタビューから、齊藤はプロジェクトプランニングを非常に重要視していることがわかりました。

1. 全体像から詳細まで、見通しを立てるためのプロジェクトプランニング

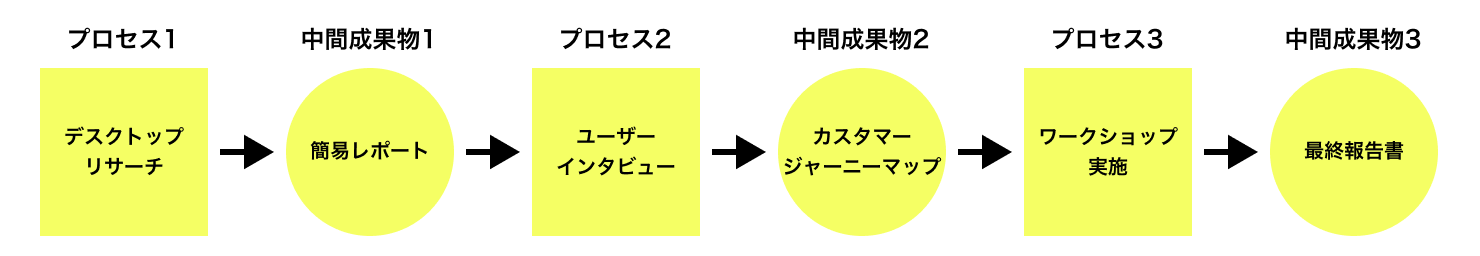

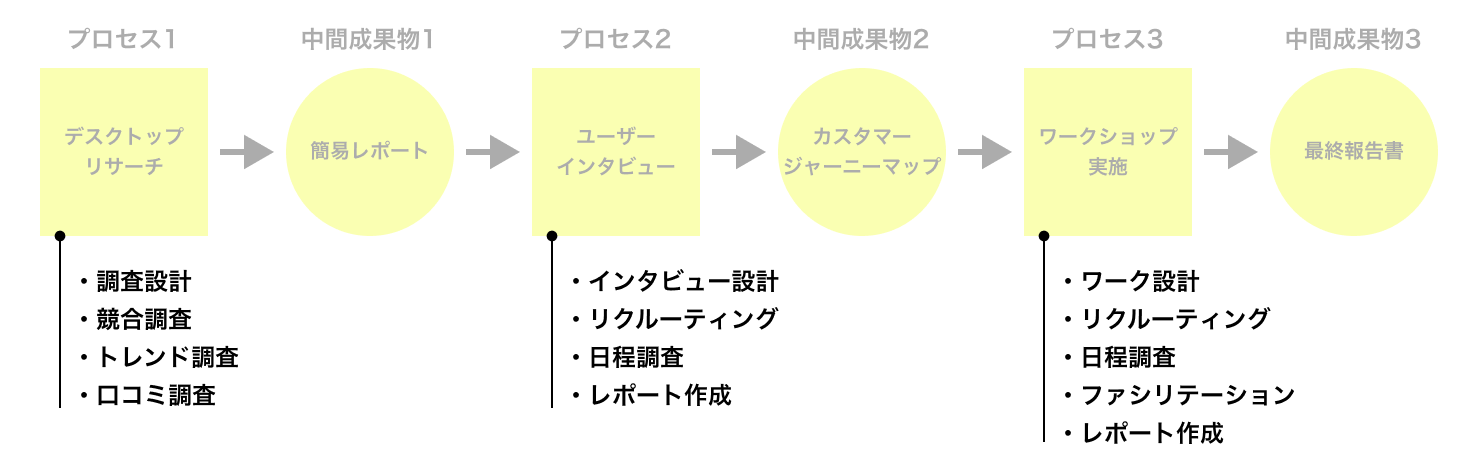

プロジェクトプランニングはクライアントへの提案段階から始まります。齊藤はまず、プロセスフローダイアグラムなどのツールを活用して必要な実施内容を洗い出し、プロジェクトの全体像を可視化するようにしています。

プロセスフローダイアグラムとは、プロジェクトのゴールに向かう「プロセス(実施内容や作業)」と、各工程の「中間成果物」を一連の流れとして視覚化したもの。ここでいう「中間成果物」には、プロセスを実行する前に必要な「インプット」とプロセスを実行した後に生成される「アウトプット」の両方が含まれる。

プロジェクトの全体像を設計した後、各プロセスで発生するタスクを書き出します。この段階でできるだけタスクの内容を具体化することで、プロジェクトメンバーの役割も明確になり、プロジェクト開始後のタスクの抜け漏れやスケジュール遅延などを防ぐことができます。

2. ステークホルダーとの認識合わせ

ここでのステークホルダーとは、コンセントのプロジェクトチームメンバーとクライアントとを指します。

チームメンバーに役割分担やタスクを共有する際、齊藤は連絡ツールはなるべく1つに絞る・できるだけミーティングでメンバーの視座をそろえるといった工夫をしています。内容や伝え方が曖昧だと認識がずれてしまうため、明確でわかりやすいコミュニケーションを心がけています。

クライアントに対しても、認識齟齬を防ぐためのコミュニケーションは重要です。サービスデザインプロジェクトではユーザーの調査・分析や価値定義など、手を動かしながら成果を導き出していくことが多く、プロジェクト開始の段階では最終成果物がどのような内容になるかが固まっていないこともあります。

齊藤は、プロジェクト進行中に調査・分析をする中で見えてきた仮説を、できるだけ早い段階でクライアントへ開示した上で、アウトプットのイメージを擦り合わせるように心がけています。

3. PMBOKでも語られる綿密なプランニングの重要性

プロジェクトプランニングの重要性は、PMBOKでも繰り返し取り上げられています。特に8つのパフォーマンス領域のデリバリー(要求事項、スコープ、品質を定義する活動)領域では、クライアントが期待する成果物の要求事項を満たすために、事前にステークホルダー同士で話し合い、要求事項について明文化することの重要性が解説されています。

プロジェクトのスコープがしっかり定義され、比較的安定していれば、通常、プロジェクトのステークホルダーと協力して、事前の計画中に要求事項を引き出して文書化する。プロジェクトの開始時に要求事項の概要が理解されていたとしても、それらの要求事項は時間とともに変化するかもしれない。プロジェクトによっては、プロジェクト作業中に要求事項が新たに見つかることもある。

出典:「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)第7版+プロジェクトマネジメント標準」|2021年10月26日発売|一般社団法人 PMI日本支部 P82より

この部分をクリアにしないままプロジェクトをスタートさせてしまうと、プロジェクトプランの手直し、スケジュールの遅延、スコープの膨張、予算超過などが発生する可能性が高まります。齊藤も工夫を凝らしているポイントですが、できるだけ具体的なプランニングと、それをステークホルダー内で明確に共有することが非常に大切です。

続いて、佐藤いづみのプロジェクトマネジメントについて紹介します。

ポイント②「情報整理と透明性の高いコミュニケーションで、チームのモチベーションを上げる」

佐藤のプロジェクトマネジメント

PM業務をしているときの佐藤の印象は、「共通認識をつくりながらプロジェクトを推進する段取り屋」です。インタビューでは、段取りをする上でのヒントを教えてもらいました。

1. 複雑な情報を整理し、わかりやすく届ける「段取り力」

佐藤が考える「段取り力」とは、計画を立て、人を動かすために必要な情報を整理し、コミュニケーションを取りながらプロジェクトを推進する力です。

特に規模の大きなウェブサイトのプロジェクトはステークホルダーが多く、膨大で複雑に絡み合った情報をわかりやすく伝える必要があります。佐藤はそれらの情報が錯綜しないように整理し、なるべく少ない回数で質の高いコミュニケーションを取るようにしています。また、一度依頼した指示の内容を覆したり、アナウンスのタイミングに遅れが発生したりしないよう心がけているそうです。このようなスムーズなコミュニケーションのためにも、入念な情報整理、またプロジェクト全体を俯瞰して見る力が非常に重要になってきます。

2. メンバーが仕事しやすい環境づくり

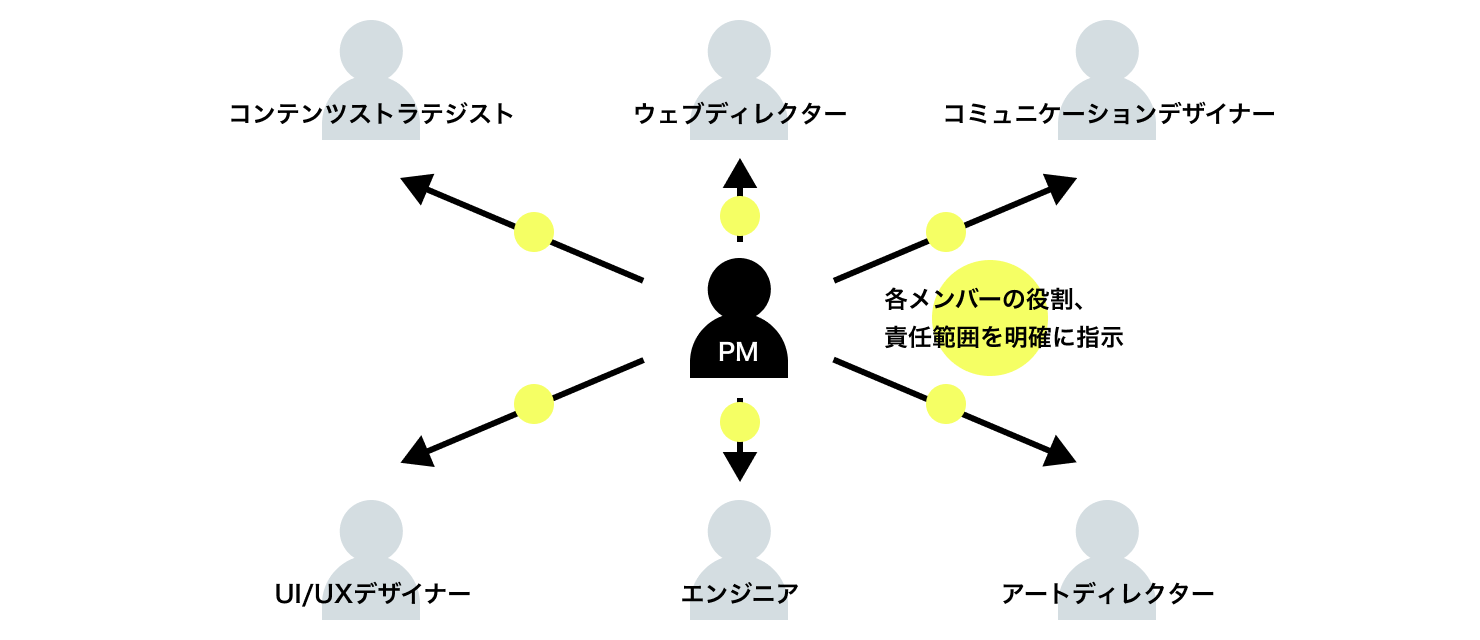

佐藤は、「プロジェクトメンバーが仕事しやすい環境をつくること」もPMの仕事の一つと捉えています。

特に協力的なチーム環境を整える上では、メンバー全員がプロジェクトを自分ごと化できる状態が求められます。そのためには、事前にメンバーの役割や責任範囲をクリアにしておくことが重要です。

齊藤と同様に佐藤もクリアなコミュニケーションを非常に重要視しており、誰が何をいつまでにするべきかの共通認識が取れていて、ステークホルダーが皆同じ方向を向けている状態の構築・維持を心がけています。

また、「メンバーが互いに『この人のために仕事したい』と思い合い、良い気分で仕事ができるような環境づくりをしていきたい」と語っていたのも印象的でした。

3. PMBOKでも語られる、透明性の高いコミュニケーションの重要性

「メンバーが良い気分で仕事ができる環境をつくること」については、PMBOKでも8つのパフォーマンス領域のチーム(こちら側の関係者を巻き込む活動)で解説されています。

オープンで安心できるコミュニケーションを醸成する環境により、生産性の高い会議、問題解決、ブレーンストーミングなどが可能になる。また、理解の共有、信頼、協働など、他の要素の基盤でもある。

出典:「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)第7版+プロジェクトマネジメント標準」|2021年10月26日発売|一般社団法人 PMI日本支部 P22より

人が集まる以上、チームには文化が醸成されていきます。チーム内の雰囲気は非常に重要で、メンバー同士の信頼関係が築けていないとプロジェクトをうまく推進することはできません。互いが尊重され、公平な関係が確立・維持された心理的な安全性が高い状態が理想的です。

そのために、まずはPMが自身の考えや性質を開示したり、メンバーをモチベートするコミュニケーションを取ることが重要ではないでしょうか。PMからそうした雰囲気づくりをしていくことで、メンバーも意見を言ったり質問をしたりしやすくなります。そして互いを褒め合ったり、必要に応じて指導し合ったりする関係が構築されていくことで、メンバー同士の信頼関係も築いていけるでしょう。

3.自身が参画したプロジェクトで見えてきた、本当の意味でのリーダーシップ

私自身アカウントマネージャーとして、提案までの計画を立てたり、プロジェクトメンバーとクライアントの間に立ってコミュニケーションを取ったり、時にはプロジェクトプランニングをする場面があります。

プロジェクトマネジメントを学ぶことで、具体的なプランニングやクリアなコミュニケーション、良好な関係構築の重要性について学ぶことができ、これらを意識しながら日々の業務に従事できるようになりました。

最後に、私自身が参画したプロジェクトの中での気付きをPMBOKの内容と照らしてみたいと思います。

リーダーシップのかたちは一つではない

「リーダーシップ」と聞くとチームのメンバーを牽引するようなスキルをイメージする方も多いかもしれません。私自身、以前まではそのようなスキルをもつ人が「リーダー」であり、どちらかというと縁の下の力持ち的なタイプの自分にはリーダーシップはあまりないと思っていました。

ところがPMBOKでは、リーダシップについて以下のように解説されています。

プロジェクトに携わる誰もが、効果的なリーダーシップ特性、スタイル、スキルを発揮することで、プロジェクト・チームは高いパフォーマンスを示し、求められる結果を実現できる。

出典:「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)第7版+プロジェクトマネジメント標準」|2021年10月26日発売|一般社団法人 PMI日本支部 P41より

「誰しもが自分ならではのリーダーシップを発揮する」ということが素晴らしいチームをつくる鍵であると、私は自身が参画したプロジェクトで実感することができました。

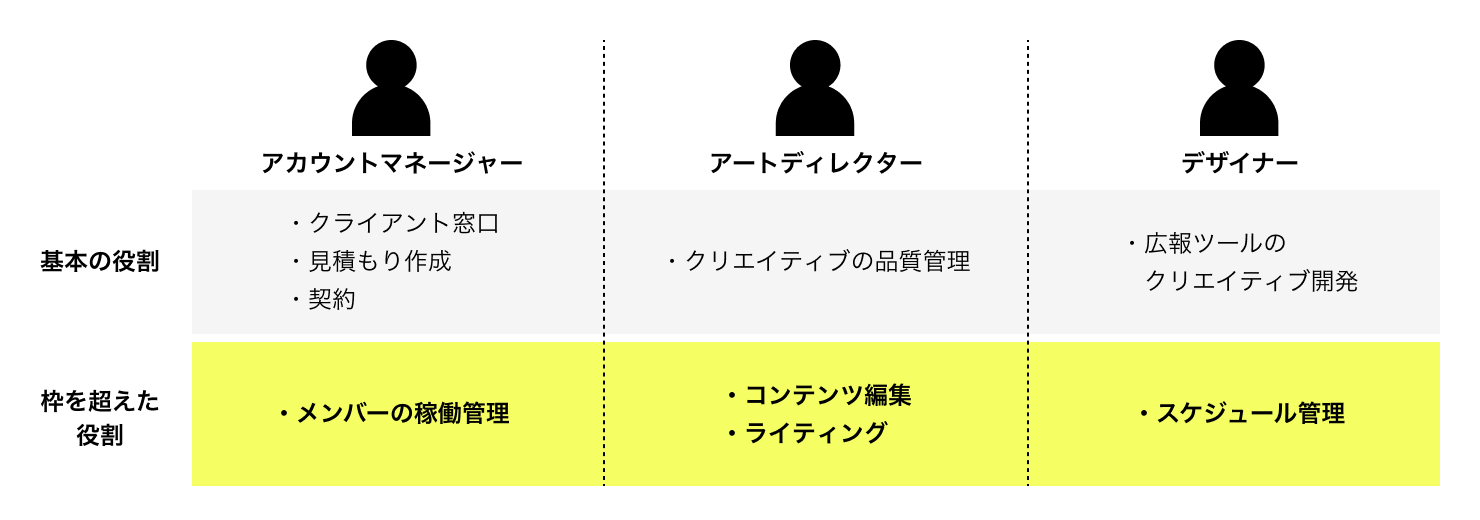

そのプロジェクトは複数の制作物を抱えながらも、主要メンバーはアートディレクターとコミュニケーションデザイナーと私という3名のみのコンパクトな体制でした。少ない人数でプロジェクトを推進するため、それぞれ肩書こそあったものの、その役割を越境して取り組みました。例えばアートディレクターが編集やライティングをしたり、デザイナーがスケジュール管理をしたり、アカウントマネージャーである私が全体の稼働管理をするなど、それぞれが既存の枠を超えた動きをしていました。

各メンバーの強みを生かせたことはもちろんですが、それ以上に互いの「弱さを分かち合う」ことができたのが、プロジェクト推進と質の高い成果物を生み出すことができた鍵だったと考えています。

これは、妥協や諦めがあったという意味ではありません。得意な部分と苦手な部分を互いに開示し、ボールを拾い合い、苦手なことはそれが得意なメンバーに任せ、自分にできることには全力で取り組むことで、強い信頼で結ばれたチームワークができたということです。

月並みな表現にはなりますが、完璧な人間などいません。自分自身、そしてメンバーそれぞれが不完全な存在であるという前提を共通認識としてもてていたからこそ、互いがリーダーシップを発揮し、支え合いながらプロジェクトを推進していくことができたのです。

4.今回の学び

プロジェクトマネジメントについて学ぶことは、仕事の推進の仕方を学ぶこととほぼ同意義であると考えます。プロジェクトマネージャー以外の職種の人にとっても、仕事で生かせるヒントが詰まっています。

私はアカウントマネージャーとして自分の職務と照らしながら学びを深めていきましたが、デザイナーやエンジニアなど、それぞれの領域でも活かせるポイントがきっとあるはずです。

また、上述したリーダーシップ領域のように、PMBOKで学んだことが今後仕事をしていく中で新たな気付きにつながることもあると思います。

今回の学びをきっかけに自分の仕事の仕方について一度立ち止まって考えてみることで、仕事の質のアップグレードにつなげていけたらと思っています。

- テーマ :