デザイナーの成長をサポートする 効果的な目標設定とマネジメントのコツ

- デザイン経営

- 教育・人材育成

- コンセントカルチャー

はじめに:専門職のマネージャーのあなたへ

こんにちは、Product Design groupのチームマネージャーを務めている石井と申します。

この記事を開いてくださったあなたは、部下の目標マネジメントに頭を悩ませている方でしょうか。社員一人ひとりの成長は、組織全体の発展に直結します。しかし、具体的な目標を設定し、達成に導くことは難しいものですよね。

この記事では、コンセントで活用している目標マネジメントに効果的なツールとテクニックを紹介します。

コンセントの人材評価ツールとは?

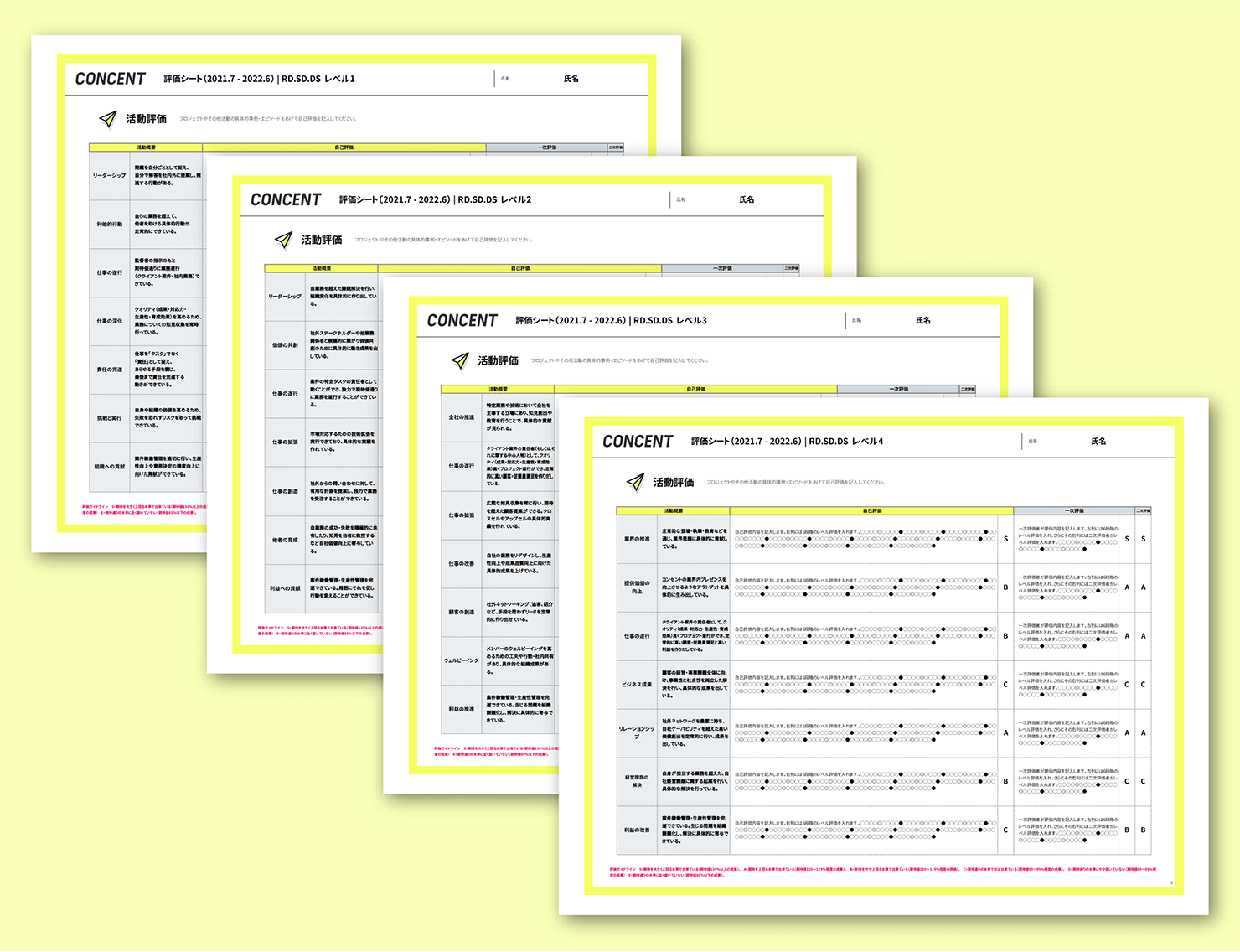

コンセントでは、社員の成長を後押しするために「評価シート」と「技術マトリクス」の2つのツールを駆使しています。

評価シートの活用

「評価シート」は、社員の成長と組織の目標を両立するための大切なツールです。社員それぞれの達成すべき具体的な目標を定めるものであり、さまざまな観点から社員の活躍を評価します。

評価シートの主要項目は以下の通りです。

- 目標評価:個人の目標と組織の目標を統合し、設定された具体的な成果に基づいて評価。これにより、個人の成長や活動が、組織の成長に直接貢献します。

- 活動評価:コンセントに求められる人材像をもとに評価基準を定義。日々の業務の遂行が組織の目指す姿やミッションにどれだけ沿っているかを評価し、仕事の質を判断します。

- 粗利貢献評価:設定された利益数値(粗利)目標の達成状況を評価し、個人の組織に対する利益貢献度を明確化します。

- 働き方コンプライアンス評価:勤務時間、有給休暇の取得など、法令順守に基づく働き方の評価を行い、健全な労働環境を促進します。

- その他組織貢献評価:目標設定時点では含まれていなかったものの、社員が追加で行った組織貢献に関する活動を評価します。これにより、社員の自発的な組織貢献を認識し、適切に評価することが可能になります。

このシートは、マネージャーと部下が一緒になって期初に設定し、目標に対する達成度を定期的に振り返るための基礎ツールになります。

技術マトリクス

「技術マトリクス」は、デザイン人材に求められる34の技術項目に対して、それぞれの技術レベルを5段階で定義したスキルマップです。これによって、社員一人ひとりが現在どの技術レベルにいるのか、そして将来的にどの技術を伸ばすべきかが明確になります。

このツールを使用することで、社員の現状と向上目標が一目でわかり、一人ひとりに合ったキャリアパスを具体的に計画する助けになります。

技術マトリクスをもとに、以下について部下と擦り合わせを行います。

- 個人として、また所属組織として伸ばすべきスキルは何か

- 現在のスキルレベル(現在地点)

- 1年後に到達したいスキルレベル(目標地点)

このプロセスを通じて、社員ごとに成長目標が設定され、個々の進歩が適切な形で支援されます。技術マトリクスの活用と定期的な振り返りにより、社員一人ひとりが自身のキャリアパスにおいて明確な目標をもつことが可能になります。

着実な目標達成のために意識したい3つのポイント

これまでツールの紹介をしましたが、実際の目標マネジメントで最も重要なのは「ツールを使うこと」自体ではありません。ツールをマネージャーと部下の「共通言語」として活用し、目標や進捗に関して同じ理解を共有することこそが重要です。

そのために押さえておくべき3つのポイントは次の通りです。

- 1.具体的な目標設定:部下と一緒に、1年後の成長・成果のイメージを具体化し、評価シートに記載する。技術向上に関する目標は、技術マトリクスを参照しながら、レベルを設定する。

- 2.定点観測&フィードバック:定期的な1on1のセッションで、部下から評価シートを使った目標進捗を共有してもらい、目標達成のための計画や戦略を一緒に練る。

- 3.日々の意識と支援:部下が日常的に目標を意識できる環境を整える。それにより、マネージャーは目標達成を効果的にサポートし、適切な評価のための情報も効率的に収集できる。

これらのポイントを踏まえて、日々のマネジメントを行うことで、目標達成の可能性が大きく向上します。具体的な方法を解説します。

ポイント1. 具体的な目標設定:目標マネジメントは最初の滑り出しが肝心

期初の目標設定は、目標達成のための重要な第一歩となります。

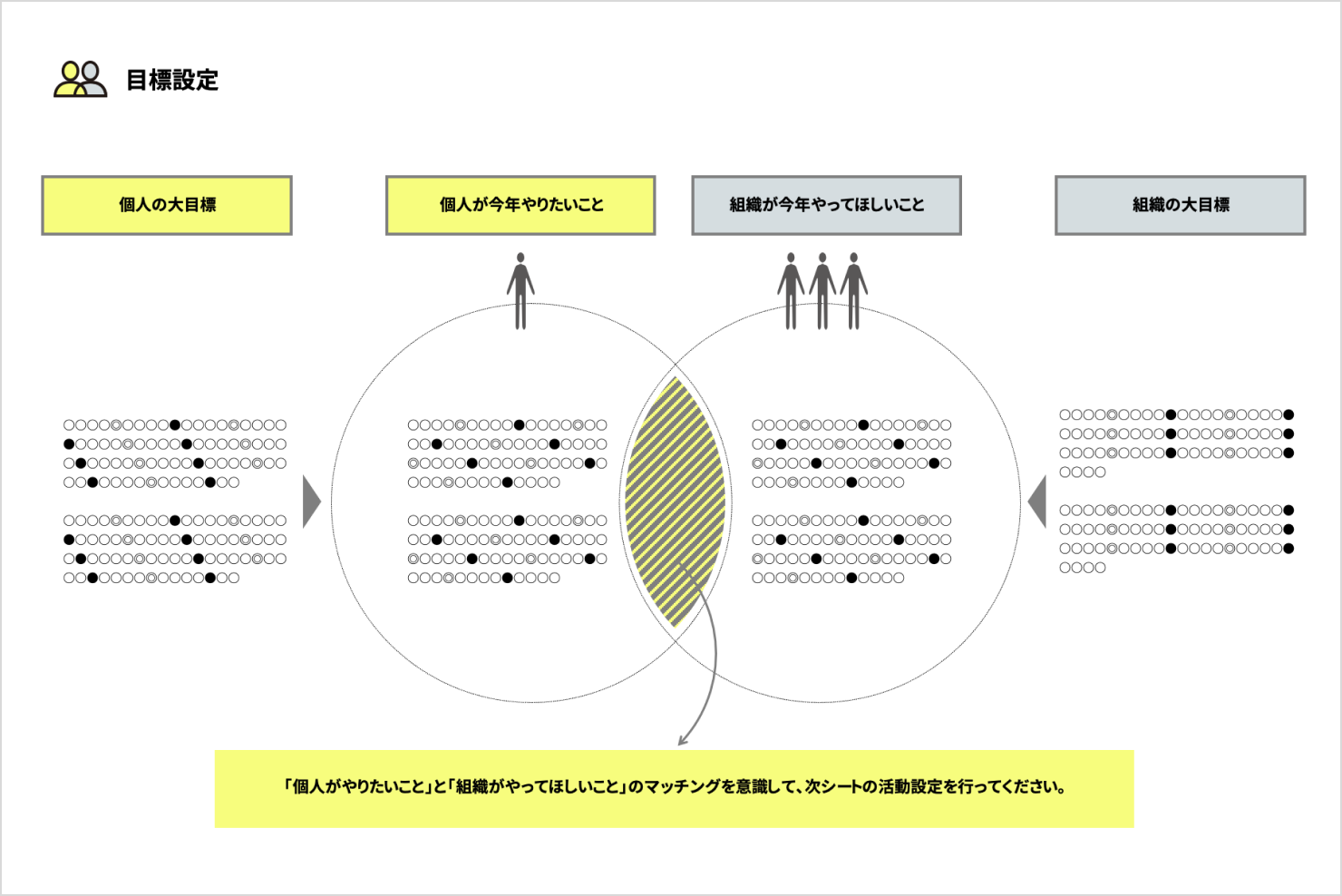

目標決定までのステップ

- 1.マネージャーは、部下に対して「組織が今年やってほしいこと」を共有する

- 2.部下は「自分が今年やりたいこと」を考え、それを目標と成果のシートにまとめる

- 3.1on1で、部下が作成したたたき台をもとに、一緒に目標をつくり上げる

- 4.部下自身が実行できる・実行したいと思える目標ができるまで、1on1による対話を繰り返す

目標設定のポイント

目標は、部下が1人で考えるものではなく、マネージャーと一緒に考えるもの

人から設定された目標に対してはなかなか腰が上がりません。逆に、納得できる目標設定ができれば、部下は自走するものです。

マネージャーとして納得のいく目標設定と、それに伴う部下の当事者意識の芽生えがないと、後々の目標マネジメントのハードルが上がります。そのためには対話の繰り返しが必要ですが、初期投資と考えてしっかり時間をかけることが、未来の自分と部下、ひいては組織を助けます。

目標は、部下が具体的に実行するためのイメージがつく解像度で設定する

目標は評価しやすく具体的なものでなければなりません。技術目標に関しては、技術マトリクスを使うことで、どのスキルセットをどれだけ向上させるかという具体的な目標を立てることができ、達成への明確な基準も設けることができます。

Before:抽象度の高い目標

UIデザイナーとしてデザインの幅と情報設計力を高め、スキルアップできた状態

→何をどこまで実行できたら達成したと評価できるのか、具体的ではない。

After:技術マトリクスを使った目標

UIデザイナーとしてのスキルアップ

指標:技術レベル2→3の到達

参考:技術マトリクス2024におけるUIデザインレベル2・3の指標

→具体的に身につけるべきスキルや求められる姿勢・態度・成果が明確に。評価者としても、実際に記載されている相応の技術が身についているかを評価しやすくなる。

しかし、技術マトリクスだけでは不十分な場合もあります。そんなときは、実際の例を挙げることで目標のイメージを明確にすることができます。

例えば、「あなたの先輩のAさんは、現在『UIデザイン』がレベル3です。Aさんは実務においてこのようなアクション・成果が出せていますよね。あなたの来年の目標は、Aさんと同じレベル3に達することです」と具体的に説明することで、部下が明確な目標をもつことができます。

最初からモチベーションが上がらない目標やプロセスは立てない

楽しめない目標やプロセスは、大体達成できません。部下がやりたいことだけやる目標を立てるという話ではなく、「部下のモチベーションが上がる目標」や「プロセスの設計」をすべきだということです。

例えば、技術を高める目標に対し、読書が好きではない・着実に遂行するのが苦手なタイプの部下が「毎月3冊、技術に関する本を読む」というプロセスを設定したとしても、確実に読みません。

対話の中で「本当にそれは実行したい目標か?」「どうやったら楽しんで目標が達成できそうか?」という問いを投げかけ、実行意欲が湧く目標・プロセスを設計しましょう。

ポイント2. 定点観測&フィードバック:現在地を知り、次の打ち手を考える

目標を期初に設定し、期末の評価時期になってから振り返る。このようなアプローチもかつてコンセントに存在しました。

しかし、この方法では目標達成が難しく、期待する成果を得ることができませんでした。定期的に振り返る仕組みがないと、日々の業務に追われて自分の目標のことを忘れてしまうからです。

この状況を改善するためには、部下が目標の達成状況に対して常に自覚的である必要性があります。

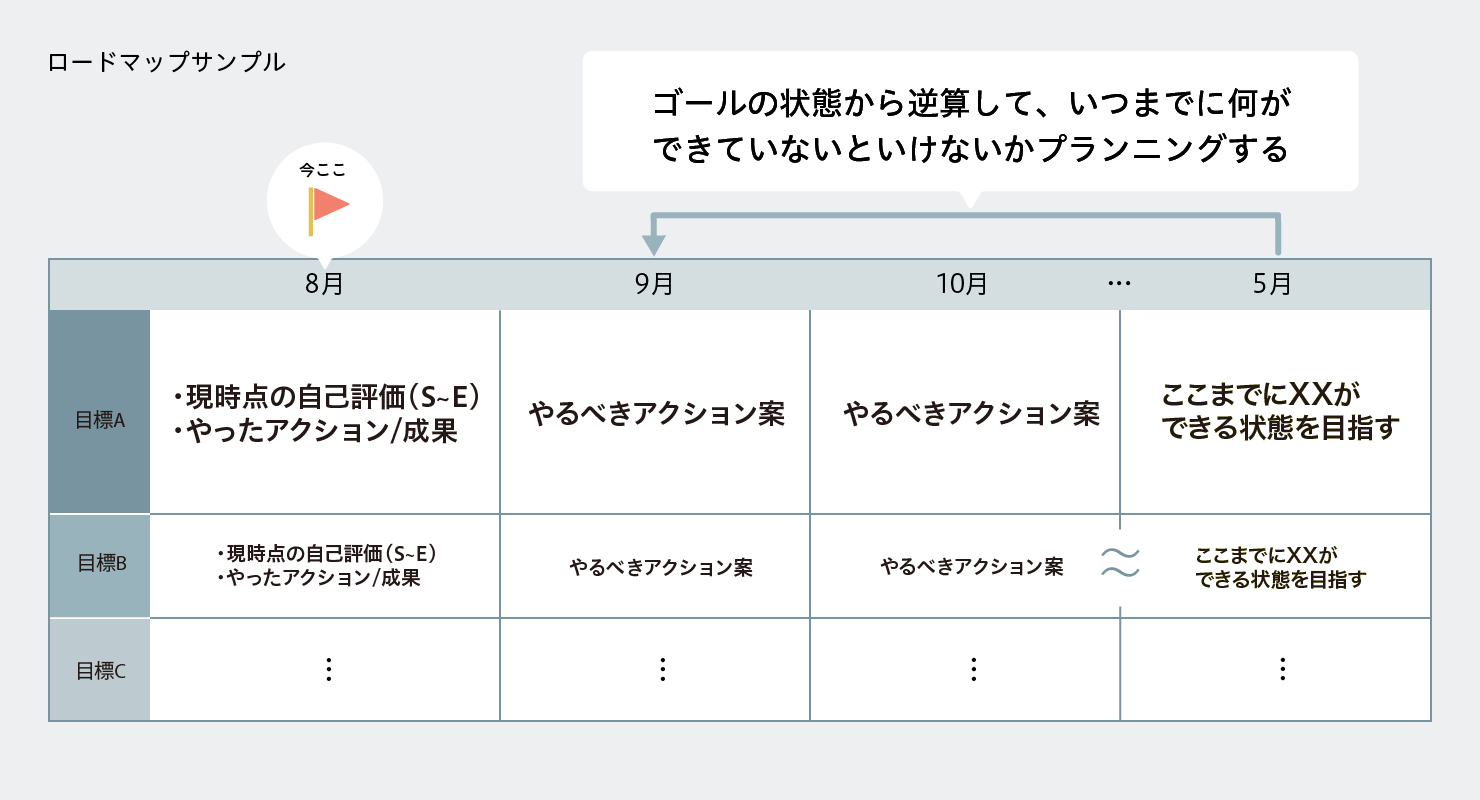

目標が決まったら、まず、計画を立てる

期末の評価面談から逆算して、各目標がいつまでにどの到達点を目指すのか、計画を立てましょう。

コンセントでは毎年7月に目標設定を行い、5月に評価面談をし、6月に評価結果が出ます。1年の目標達成に使える時間が、実は12カ月ではなく、8月〜4月までの9カ月程度しかない。そう気付くだけでも、部下の背筋が伸びます。

月ごとにどんな達成状況になっていたいか、そのために何が必要か。まずは部下に考えてもらいましょう。まとめ方はなんでも構いませんが、マネージャーも一緒になって検討できるよう、共同編集できるコラボレーションツールが望ましいです。

そのロードマップをもとに、実行可能な計画になっているか、もっと高い到達点は目指せないか、他に目標達成のためにできそうなことはないかなど対話を行います。実行計画ができたら、あとは定点観測です。

1on1による定点観測・自己評価

コンセントでは毎月最低1回、部下との1on1を実施します。この頻度は部下の状況に応じて調整しています。1on1で行うことは、以下の3つです。

- A.現状の到達点を見極める

↓ - B.目標達成のための方針・実行案を検討する

↓ - C.目標達成のロードマップを更新する

具体的にどのように1on1を進めていくかを紹介します。

A. 現状の到達点を見極める

A-1. 部下の自己評価を知る

1on1では、部下にアクション(やること・やったこと)、成果、自己評価を共有してもらいます。マネージャーは「なぜその評価だと思うのか」と問いかけ、その自己評価の理由を確認しましょう。

1on1中には、部下が持ち寄った自己評価をもとに会話する。

A-2. マネージャーの評価を伝達する

その上で、マネージャーから見た評価を伝達しましょう。部下とマネージャーの「評価」の軸・観点を擦り合わせることが重要です。

対話を通して、部下が組織に評価されるとはどういうことかを理解できると、自らを「組織の視点」で客観視できるようになります。

「組織の視点」を獲得すると、目標に向けた活動の視座が上がり、自信をもって活動を推進できるようになります。自分の行動の先に、評価される自分をイメージすることができるようになるからです。

そのためにも、マネージャーは「なぜあなたを現状この評価だと判断しているのか。どんな行動を行えば組織として評価を上げようと思うか」を、部下が納得できるまで伝えましょう。

B. 目標達成のための方針・実行案を検討する

目標達成に向けたアクションを一緒に検討しましょう。目標設定と同様に、部下が当事者意識をもって実行できるアクションである必要があります。

注意すべきは、マネージャーがアクションを決めてはいけません。マネージャーはアクションの引き出しを広げることに徹し、広げた中から、部下が自分がやりたいと思うことをつかみ取れるようにしましょう。

C. 目標達成のロードマップを更新する

アクションを盛り込む形でロードマップを更新しましょう。いつ、1人で or 誰と、どうやってそのアクションを実行するのか、いつまでに成果を出すのかを明らかにします(計画の変更が不要であれば、この工程はスキップしても構いません)。

ここで決まった計画を、次の1on1でまた振り返り、目標達成に向けて進捗しているかを測り続けます。

ポイント3. 日々の意識と支援:「チーム」でそれぞれの目標を意識する工夫

1on1があるとはいえ、やはり人間、目の前の業務に集中しているとついつい目標を忘れてしまうものです。この改善のためには、目標を日常的に意識し、かつ自分の状況を客観的に振り返ることができる仕組みが必要です。

ポイントは「組織・チームに所属するメンバーの行動がひらかれていること」だと考えています。

朝夜設計で日々の活動や学びを共有する

コンセントはチャットツールとしてMicrosoft Teamsを利用しています。各部署のチームは全社公開されており、チーム内のチャネルも誰でも見ることができるようになっています。

このチームのチャネルにて、「朝夜設計」という1日の計画と振り返りを共有しています。

どのプロジェクトでどんな役割で活動しているのか、どんな学びを得ているのかを知ることで、個人目標や活動目標に対しての活動を把握することができます。また、サポートした方がよさそうな状況であれば、声かけをして詳細を把握したり、1on1で対策を練ることもあります。

この取り組みが、組織内でひらかれていることによって、他の人の活動を横目で見て刺激になる効果も期待できます。似たような活動をしているメンバーがいたら、声かけをして一緒に目的達成を目指すチームをつくることもできます。

これらのきっかけは、情報がひらかれているからこそ起こるコラボレーションです。個人の活動情報をひらいておくことはメリットばかりです。

チーム会でプロジェクトの活動を共有する

週1回のチーム会のアジェンダに、チームメンバーの活動状況共有の時間を設けています。マネージャーも含めたチームメンバー全員が、普段プロジェクトや個人の活動で何をやっているかを共有することで、以下のメリットが生まれます。

- 仕事に関する共有&質問を行うことで、双方の学びになる

- 他のメンバーの活躍に刺激を受け、自分の仕事ぶりを振り返る機会になる

- マネージャーが部下のプロジェクト状況、成果をキャッチアップできる。この情報から、1on1のフィードバックの質も上げることができる

私のチームのアジェンダは以下で設定しています。

- 事務連絡(5分)

- 稼働のアラート共有(5分)

- メンバーの活動共有(最初に1分間で各自準備し、その後1人@7分 × 人数で共有)

活動共有の事前準備は不要とし、チーム会の中で準備する時間を取っています。そうすることで、共有の負荷が下がり、メンバーが気軽に共有することができるようになります。もちろん、マネージャー自身も共有を行うので、自身の負荷を下げることにもなります。

共有&質問の時間は、チーム会の時間や参加メンバーの数によって調整しましょう。ただ、浅く広く知るよりは、やや深めに情報を知ることができる方が望ましいので、「学びになったこと」「難しいと思ったこと」など、個人の思いまで共有できる程度の時間は取るようにするのがおすすめです。

このように、自らの進捗の共有・発信を行う仕組みを取り入れることで、普段の自分の仕事に対して意識的になり、目標を忘れずにいることができます。

もちろん、マネージャーがそれとなく目標を思い出させる日々の問いかけも重要です。朝夜設計で気になった点をフィードバックする、チーム会での活動共有で本人の活動を深掘りする質問を投げかけるなど、マネージャーも仕組みの一つとして機能するようにしましょう。

まとめ

部下の成長は組織の成長に直結します。評価シートと技術マトリクスを上手に使いながら、マネージャーとしての工夫も取り入れてみてください。

具体的な目標設定、定期的なフィードバック、そして日々のサポートを忘れずに。部下と一緒に成長を目指すことで、チーム、ひいては組織全体のパフォーマンスが向上します。

マネジメントを「プロトタイピング」と考え、トライ&エラーを楽しむことが、楽しく部下の目標マネジメントを行う秘訣です。ぜひ、楽しみながらマネジメントの工夫を凝らしてみてください。

- テーマ :