行政の「よいサービス」とは イノベーションのためのサービスデザイン(9)

- サービスデザイン

- UX/UIデザイン

※本記事は、一般社団法人 行政情報システム研究所発行の機関誌『』2021年4月号に掲載の、長谷川敦士による連載企画「イノベーションのためのサービスデザイン」No.9「行政の『よいサービス』とは」からの転載です(発行元の一般社団法人 行政情報システム研究所より承諾を得て掲載しています)。

1. デジタル庁とサービスデザイン

いよいよ日本でもデジタル庁が2021年9月に設置されることになった。

本原稿の執筆段階(2021年2月)では、第一次のメンバーが公募されているが、この職務要件のなかでもサービスデザインはだいぶ意識されている。 DXの推進のための手段としてのサービスデザインの社会認知が向上したことは歓迎したい。

これから具体的に行政サービスの開発が着手されていくことになるが、ここに参考にすべきよい視点がある。それは、本連載第3回でも「サービスデザイン継続のための提言」を紹介した、元GDSデザインディレクターのルー・ダウン氏が著書『Good Service』でまとめている「15のよいサービスの原則」である。今回はこの「よいサービスの原則」を紹介しながら、サービスデザインを提供する側の態度について考えてみたい。

『Good Service - DX時代における “本当に使いやすい”サービス作りの原則15』

ルー・ダウン著/ビー・エヌ・エヌ(2020)

2. 「よいサービス」とはなにか―『Good Service』より

(1)よいサービスは見つけやすい

サービスは見つけられなければ全く価値がない。「よいサービス」を開発しただけではまだ道半ばであり、それが「必要とされる人」に「必要とされるタイミングで」届かなければ無駄になってしまう。

逆に言えば、これは現在の情報過多の社会でいかに適切なサービスと出会うことが難しいかを表している。多くのサービスが、そもそも発見されなかったり、あるいは誤解されたりしているのが現実としてある。過去に本誌でも紹介したニューヨーク市のプロジェクト(2017年4月号「海外における公共サービスへのサービスデザイン活用」)もまさに「サービスと出会うためのネーミング」が大きな課題だった。

本書ではこのことを「よいサービスは動詞、悪いサービスは名詞」と表現している。適切と思える名称をつけても、それが名詞形であれば提供者側の認識の範疇での名称にとどまってしまっている可能性が高い。組織名や固有名詞を知らない人にも認識される名前をつける必要がある。独自に考えた固有名詞はもってのほかである(「愛称」は相手がつけるものであり、自ら名乗るものではない)。

(2)よいサービスは目的が明確に示されている

サービスの提供者は、自分たちのサービスがすでによく知られていて、なんのためにそのサービスがあるのかは正しく認識されていると考えがちである。しかしながら、サービスがなにを目的にしているのかが正しく伝わらないまま、サービスが利用されるということはよく起こっている。

サービスの目的がわからないとユーザーはただ機械的に指示に従うだけで、自身で考えることができずに、無用の誤解が増えることになる。

(3)よいサービスは「ユーザーがサービスに期待すること」を定めている

これは、「サービスがなにを提示するか」ではなく、「提示されたサービスをユーザーがどう受け取るか」のことである。多くの場合、ユーザーは提示している側の意図通りにサービス内容を受け取っていない。この「期待値」を自分たちに都合よく解釈していると、予想外のトラブルや問い合わせが起こることになる。

本書では、このユーザーへの期待値を普遍的なもの、順当に想定されるもの、想定外の「外れ値」の3種類にわけて、それらをどのように考えていけばよいかを示している。

ここで特に重要なのは、「外れ値」の考え方であろう。この「外れ値」は想定外ではあるが、改善のアプローチによってうまく取り込んでいくことにより新しいユーザーニーズを抽出することができる、まさに共創に基づくイノベーションのアプローチとなる。

本書では、UKの運転免許センターでの健康状態の告知登録サービスの事例が紹介されている。本来そこでは、運転に支障を来すような報告を登録してもらうという意図があった。しかしながらその意図が正しく伝わらなかったため、ユーザーはリスクを冒したくないという感覚で、本来登録する必要のないちょっとしたけがや病気(巻き爪など)などを持った人も登録をするという状況となった。このために、本来必要な情報に対して圧倒的に不必要な情報が登録されることとなり、本来必要な人の審査が大幅に遅れてしまう事態となったという。

これは、そのサービスがなんのために行われるかが伝われば起きなかったことと言えよう。

(4)よいサービスではユーザーが自分の目的を果たすことができる

繰り返しになるが、サービスは機能を提供するためにあるのではなく、ユーザーの目的を達成するためにある。中途半端にユーザーの目的達成の機能の一部だけを提供しても、目的全体が達成できないとそれらの提供は無駄になってしまう。このことはサービスの提供者は強く認識すべきである。本書では、ユーザーの目的達成のための5つの視点を提示している。要約すると以下のようなものとなる。

- 1.ユーザーが達成したいことはなにか

- 2.そのサービスの他の部分を誰が提供するか

- 3.自分たちがすべてを提供可能か

- 4.自分たちがどの部分を提供するのが妥当か

- 5.サービス全体でデータを共有できるのか

ポイントとしては、ユーザーの目的達成のための全工程(ジャーニー)を把握し、自分たちはどこを担っているのか、他の部分との接続はどうなっているのか、そもそも他の工程はなんらかの実現がなされているのか、というところまで視野を広げることが前提となる。

(5)よいサービスは誰もが馴染みのある仕組みで機能する

当然のことながら、新しいサービスを使うとき、人々は自身の持っているこれまでの「あたりまえ」にしたがってしくみを理解する。自分たちの事情や仕様をおしつけてもそれを理解することは難しいだろう。それは「きちんと説明する」ことで解決する問題ではなく、そもそも前提が間違っている。

本書では、UKのBritish Railのトイレを例に取り上げている。そこでは、入ってボタンを一度押すとドアが閉まり、もう一度押すとロックがかかる仕様であったという。これはなかなか直感的に理解できないであろう。そして実際トラブルが多発したという。

(6)よいサービスは予備知識がなくても利用できる

サービスを利用するために専門知識が必要だったり、なにかを学ばなければならないとしたら、そこには課題があるといえる。一般にそういったユーザーとサービスの「ギャップ」を埋めるために世の中には代行サービスなどが乱立している。先にも紹介したニューヨーク市の事例でも民間の中間業者が代行サービスを行っていた。本書ではそういったサービスを「寄生虫サービス」と呼んで解決すべき課題としている。

(7)よいサービスは組織構造にとらわれない

組織の壁によってユーザーの利用体験が分断してしまうことはよく起こる。日本の行政サービスにおいても初期のe-Taxと住民基本台帳カード(住基カード)との分断はまさにこの例といえよう。本書では、UKスライバ社による健康管理サービスがUKの複数の医療機関ネットワーク組織を横断して実現したことを事例として取り上げている。データの互換性、異なるプロセス、利用基準の違いなど連動を妨げる理由はいくらでも見つかるだろうが、それらを越えてコラボレーションを促進しないことにはサービスの価値は下がってしまう。

サービス提供者は、自組織のサービスのことだけではなく、サービス間のコラボレーションを促進するため、自分たちだけでユーザーの目的達成ができない場合、自サービスのAPI公開などの許可を与え、企画・ゴール・インセンティブを共有するようなことを考えていかなければならない。これは短期的には自組織の優位性を揺るがすように感じるかもしれないが、長期的にはユーザーの信頼を勝ち取ることができるだろう。

(8)よいサービスは完了するまでに必要な手順が最小限で済む

個々のサービスの完了に要する時間が最短であることはもとより、ここでは、サービスとサービスの間を意識することを指摘している。本書では「リズム(サービスのなかでのステップ数)」と「テンポ(一連のステップをどのくらいのスピードで展開するのか)」という概念を用いてこのことを説明している。特に「テンポ」については、途中でなにかを調べたり(住所は暗記しているがクレジットカードの番号はおそらく確認が必要だろう)、ユーザーの都合で時間が必要であったり(なにかを選択するとした場合、家族との相談が必要かもしれない)することまでを考慮する必要がある。

(9)よいサービスは首尾一貫している

サービスのどこかに弱点があるとそこがボトルネックになる。多くの場合、サービスの中でも目立った機能(本書では「スーパースター」と呼んでいる)にリソースを投資しがちであるが、ユーザーの信頼を獲得するためには弱点となる箇所を補うことを優先すべきであると指摘している。

(10)よいサービスに袋小路なし

サービスを開発するとき、典型的なストーリーのみにしたがって進めていくと、特殊な状況や事情の人にとってはそれ以上進めなくなってしまうことが起こる。本書では、Uberのライドシェアサービスの利用時に、乗車した車の中にスマートフォンを忘れてきてしまった例を挙げている。スマートフォンで連絡をとることが前提になっているUberでは、スマートフォンを忘れてきてしまうとそこで連絡を取る手段が途絶えてしまう。

こういった突発的な状況だけでなく、そもそもサービスの利用資格に該当しない人のことまでも考える必要もあるだろう。

(11)よいサービスは誰もが平等に利用できる

前項目とも関わるが、前提として「普通」のユーザーなど存在しないことをまず意識する必要がある。特に日本においてサービスを開発していると、単に日本語対応ということだけでなく、他の文化や価値観についての配慮が不足しがちになる。「包摂的であること」はすでにスタイルではなく、必須事項となっている。単に「少数派ユーザーに配慮をする」のではなく、「歓迎されていると感じる」ためにどうすべきかを考えるべきである。

本書では、「組織内での包摂性の欠如がサービス内での包摂性の欠如に結びつく」と指摘している。これは、前回のデザインの脱植民地化の議論とも共通するが、単に意識をする、心がけるということではなく、組織構造のレベルから考慮が必要であることを示している。

(12)よいサービスはユーザーとスタッフに正しい行動を促す

これはサービスを実現する組織についてのことであるが、サービスを実現するにあたって、目標設定が間違っていると、サービスの進化は当初の意図とは異なった方向へ進んでしまう。

本書でも指摘されているように、組織においては「測定できるものだけが達成される」。このため、目先の指標ではなく、本質的にサービスがよくなる視点で指標を設定する必要がある。その結果として、サービスを運営する組織やメンバーの振る舞いは、ユーザーのためになる「正しい」行動へと向かっていくことになる。

(13)よいサービスは変更に対して素早く対応する

サービスを受けるユーザーの環境は常に変化している。リアルタイムのステータス、登録してある住所などの連絡先など、サービスが必要とするユーザーの状況は、適宜ユーザーに更新を促す必要がある。ユーザーはただ情報を変更するためにサービスを訪れることはないだろう。ユーザーに必要なサービスを受けるタイミングで、更新を受け付けるような道筋を作ることで効率的に対応を行うことができるようになる。

(14)よいサービスは決定事項を明確に説明している

ユーザーに対してサービスがなにを提供しているのか、なにを判断させようとしているのか、が不明瞭であると、ユーザーは不安に思うだけでなく、サービスの意図をはき違えた勘違いを誘発する。特になにかを問う際には、質問の意図・理由を明確にすることで、なにを意思決定しているのかを示さなければならない。

(15)よいサービスは対人サポートを受けやすい

本書では、「サービスを差別化するのは失敗するかしないかではなく、失敗したときの対処である」と指摘している。最終的なユーザーへの対応として対人サービスが有効であることは明白だろう。

以上、書籍『Good Service』から15の原則を紹介した。これらの視点はこれらの行政サービスに関わる人には前提にしてもらう必要があるような内容だろう。この原則の実現のための視点は書籍を参照してもらうとして、次章ではこういった「よいサービス」を考えるための態度とアプローチについて考えてみよう。

3.よいサービスのためには

前章では、書籍『Good Service』の15の原則をみてきた。

「ユーザー視点であること」を前提とした上で、 さらに「よいサービスを提供するということはどう いうことなのか」を考えさせられる内容であるといえる。前章でも述べたが、同書ではサービスは機能や制度の提供ではなく、それらを相手に届け、機能させてはじめて成立するということが徹頭徹尾貫かれている。

こういったサービスを生み出すためには、UXデザインのプロセスやサービスデザインのツールなどの活用よりも、むしろサービスに対して「主体的に考える関与姿勢」のほうが求められるといえるだろう。

ユーザー視点を越えて

さて、では「ユーザー視点であることを越える」、とはどういうことであろうか。それは、ユーザーが感じている課題やニーズはインタビューや観察、現状調査などで把握することができるが、そこにとどまらず、「なにが問題なのか」を見いだす必要があるところであろう。

これには、観察やインタビューといった「事実」を超えて、さまざまな可能性を検討する想像力が求められる。また、自組織の提供できる能力にこだわらず、「そもそもユーザーがなにをしたいと考えているのか」の視点に立ち戻り、そこから考えていく徹底した「アウトサイドーイン(組織側ではなく、ユーザー側から考える思考法)」の視点が求められる。自分たちの提供できることの外側から考える、あるいは自分たちの提供するサービスがユーザーから見てどのような位置づけなのか、他の環境とどのようにつながっているのかから考えるという視点は、なかなかできることではないが、自分たちに対して批判的な議論になるとしてもそういった視点に立つということが真にユーザー視点であるということとなる。

総じて、自身の提供するサービスを超えた、ユーザーの体験全体に責任を負うという心構えが必要となるだろう。これは、手法や技術の問題ではなく、そういう視点に立つという態度の問題と言えるだろう。

「サービスをデザインする」とは

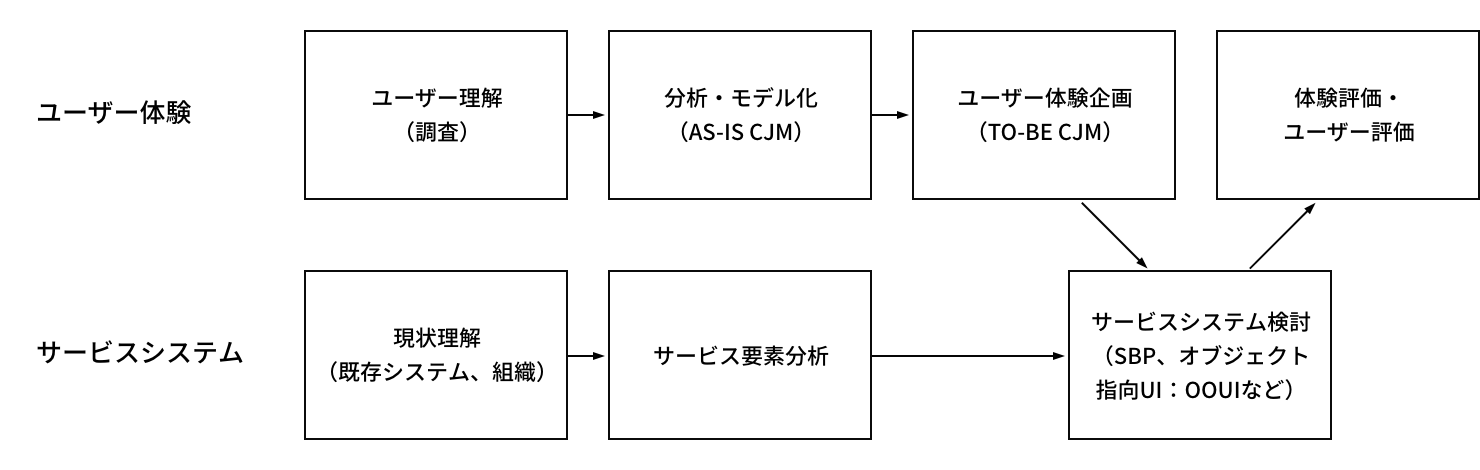

加えて、あらためてサービスをデザインするということはどういうことなのかも考えてみよう。一般にサービスデザインというと、カスタマージャーニーマップ(Customer Journey Map: CJM)を描いてユーザーのふるまいを記述し(AS-IS CJM)、企画したサービスをサービスブループリント(Service Blue Print: SBP)ややはりカスタマージャーニーマップ(TO-BE CJM)の形で記述するということがよく知られている。このTO-BE CJMのユーザーとの接点がサービスで実現すべきインターフェイス(UI)となる(図1)。ISO9241-210、JIS. Z 8530:2019などで策定されている人間中心デザインアプローチの考え方である。

図1:人間中心デザインモデルに基づくデザインプロセス

(出典)ISO9241-210を元に筆者作成

しかし、こういった考えの場合、つい接点ごとにどのようなUIを設計すればよいか、という観点でデザインを行ってしまいがちになる。しかし、それではユーザーの「典型的な状況」にのみしか対応できない。これは、システム開発の現場で言われるような「正常系(タスク完遂のフロー)」、「異常系(エラーが出る操作)」という区分ではない。本来「正常系」と呼ばれる想定される操作や作業フロー自体をさらにバリエーションをもって考えるということとなる。

詳しいプロセスの解説は本稿の範疇を超えるが、『Good Service』で提示されているようなサービスを考えるためには、TO-BE CJMを考えた後、それを満たすためのサービスシステムを一度検討する、というアプローチをとる必要がある(図2)。このアプローチはサービスデザインに関わる人が広く認識をする必要がある。

(出典)筆者作成

このためには、事前に既存の機能や組織ケイパビリティの洗い出しが必要となる。それをふまえた上でサービスシステムとして成立する強度があるサービスを計画し、最終的にそのサービスがユーザーニーズに沿っているのかを検証するというアプローチをとる。

表面的に見えるUI、多くの人が関わるバックヤード(裏舞台)、それに加えてサービス自体が成立するためのしくみ(システム)、これらすべてが成立してはじめて強度のあるサービスが成立する。よいサービスの実現には、こういったアプローチへの視点と理解も必要だろう。

本稿では、「よいサービス」に向けて、どういった態度で臨むべきか、「ユーザー視点」であることの重要性の認知が進んだ先に、なにを具体的に考えればよいのかを、提示した。こういった議論は、従来デザインの業界のなかだけに閉じたものであったが、これからは社会イノベーションのために多くの人が認知するべきであろう。デジタル庁におけるサービスデザインにおいて、これからの活動に期待したい。