「リカレント教育としてのデザインとアート」イベントレポート

- デザイン経営

- サービスデザイン

- 教育・人材育成

自分を信頼して突き進んでいけるか。何が良いかを自分なりに判断できるか。

こんなシンプルな問いを掘り下げ、考えを巡らせる時間が静かに過ぎていく。デザインやアートに触れる中で最も大事にすべき何かは、こんな単純な問いに集約できるものかもしれない。「リカレント教育としてのデザインとアート 〜 JDMA DMI PROGRAMの取り組みと展望〜」というイベントにて、私が思い浮かべたことです。

このイベントは、JDMA(一般社団法人日本デザインマネジメント協会)が主催し、コンセントが運営を担当したもの。JIDA(公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会)理事長の村田智明さん、JDMA代表理事の玉田俊郎さん、そして、私、コンセントの大﨑優がそれぞれの課題や展望を語りました。デザインやアートの実務者であり教育者でもある立場から、危機感の裏返しとも取れる提言が示される場となりました。

イベントは2025年7月16日に、オフラインとオンラインのハイブリットで開催。場所はコンセントのコミュニケーションスペース「amu」

リカレント教育に必要な感性ポテンシャル思考法

「機能や価格だけを考えていては勝負できない。買い手の共感を促す感性価値への着目が重要です」

村田智明さんはこう話し始めました。感性価値をいかに高めるかは日本の産業全体の課題であり、その感性価値を高めるには「感性ポテンシャル思考」が有効であると続けます。

村田智明(デザイナー・デザインプロデューサー)

JIDA理事長/株式会社ハーズ実験デザイン研究所 代表取締役/METAPHYS 代表取締役/JDMA特別会員/大阪公立大学イノベーション教育研究所 客員教授。大阪市立大学工学部応用物理学科卒。三洋電機デザインセンター退社後、ハーズ実験デザイン研究所を設立。現在はデザイン思考から企画デザイン開発をサポートするデザインシンクタンクとして活動。著書に『ソーシャルデザインの教科書』『問題解決に効く「行為のデザイン」思考法』『バグトリデザイン』『感性ポテンシャル思考法』他がある。

感性ポテンシャル思考とは、サービス創出や商品開発を感性の観点から探る思考法のこと。企業や商品・人物・地域が持つ背景や歴史、技術に込められた思いなどの感性的な情報に対し、誰にどの情報をどうやって発信すれば最も効果的につながり、共感を得られるのかを考える思考方法ともいえます。「ポテンシャル」とは潜在性。受け手によって0にも100にもなり得る潜在的な共感力を示した言葉であり、その共感を推測し、最大限に引き出すものが感性ポテンシャル思考だと、村田さんは強調します。

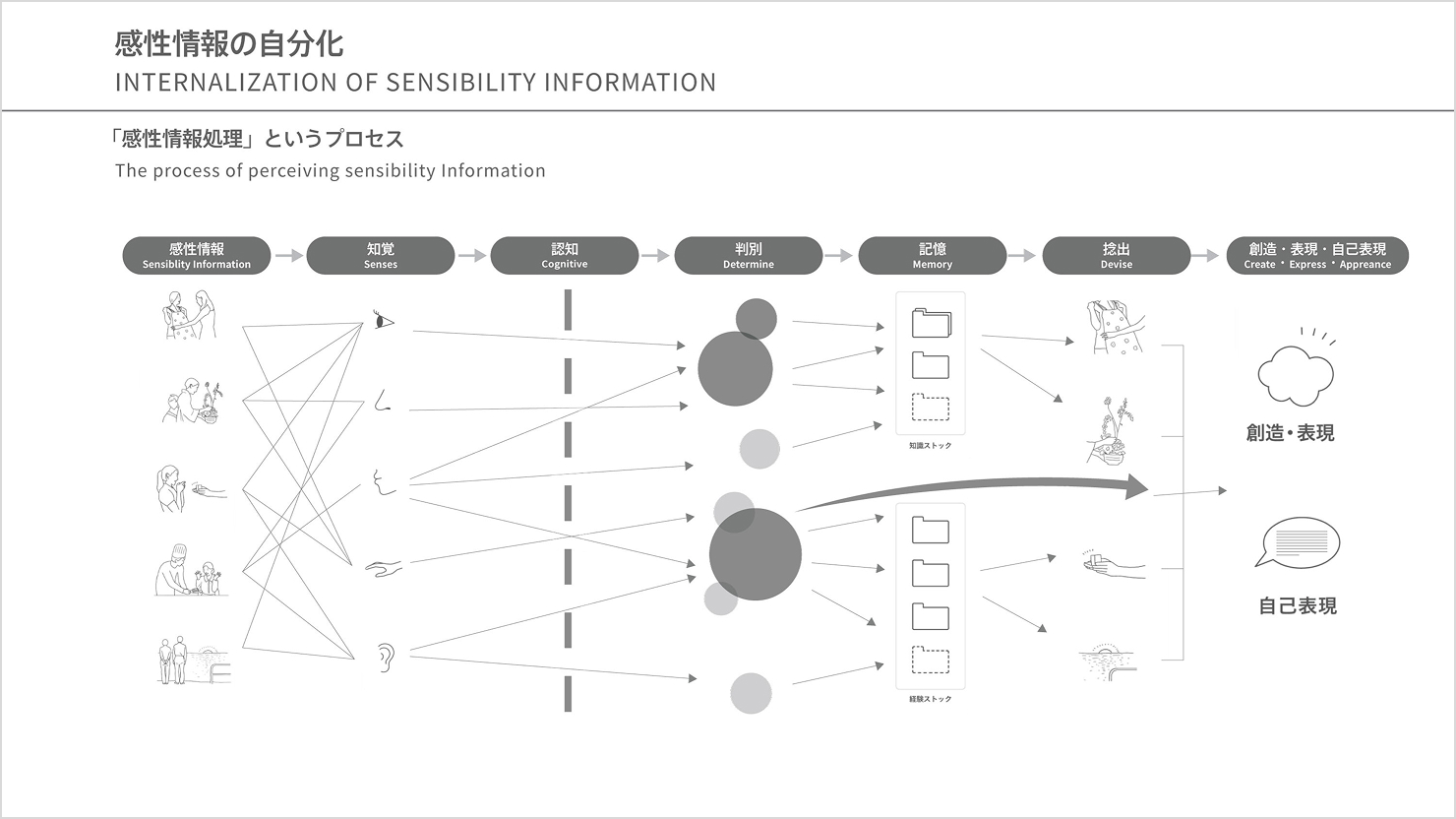

感性情報を自分化するプロセス

さらに、この感性ポテンシャル思考を獲得するには、「感性情報を処理し、自分化するプロセス」が欠かせないと村田さんは付け加えます。感性情報とは私たちの周りで起こる何げない日常のことです。

そのプロセスは、感性情報を五感で「知覚」し、それを無意識にフィルタリングするように「認知」し、その事象が何であるかを解析しながら「判別」し、それをタグ付け分類するように「記憶」する行為。そして、いざ表現する場ではその情報を、記憶の再現として「捻出」し、その記憶にインスパイアされて自分化されたアイデアをカタチに変貌させ、創造や表現を起こす一連の流れであると言います。このプロセスを村田さんは「感性情報処理」とも表現しました。

「感性情報処理」プロセスの全体像

この情報処理の流れ自体は、私自身の感覚に合ったものですし、読者も違和感を覚えるものではないでしょう。誰でも無意識に行っているプロセスだと村田さんも言います。しかしながら、物事を知覚しアウトプットする過程に対して、これほどの細かい粒度で意識を保つことや、プロセスごとの留意点を認識しながら生活できているか、は再認識が必要なものでしょう。

とりわけ、村田さんは次の問いに自覚的であるべきだと指摘しました。

- 日常生活で感情が動いた瞬間を逃さずに「知覚」する姿勢はあるか。

- 「認知」とは、見ているようで見ていない、聞いているようで聞いていないもの。意識をもって必要な情報をフィルタリングし認知できているか。

- 認知した情報をそのままにせずに、それが何であるかを意識的に「判別」できているか。

- 判別した情報を、頭の中の「記憶」のフォルダに分類するときにタグ付けできているか。タグ化して整理すると感性情報が記憶として残りやすく、アイデアを「捻出」する際の質にも差が出てくる。

知識創造は知覚され自分化された感性情報の組み合わせにすぎない。リカレント教育の視点から見ても、このプロセスを「自分化」し、多くの分類の引き出しに多くのストックをすること、それによって独自に知識創造できるようになることが重要であると言います。

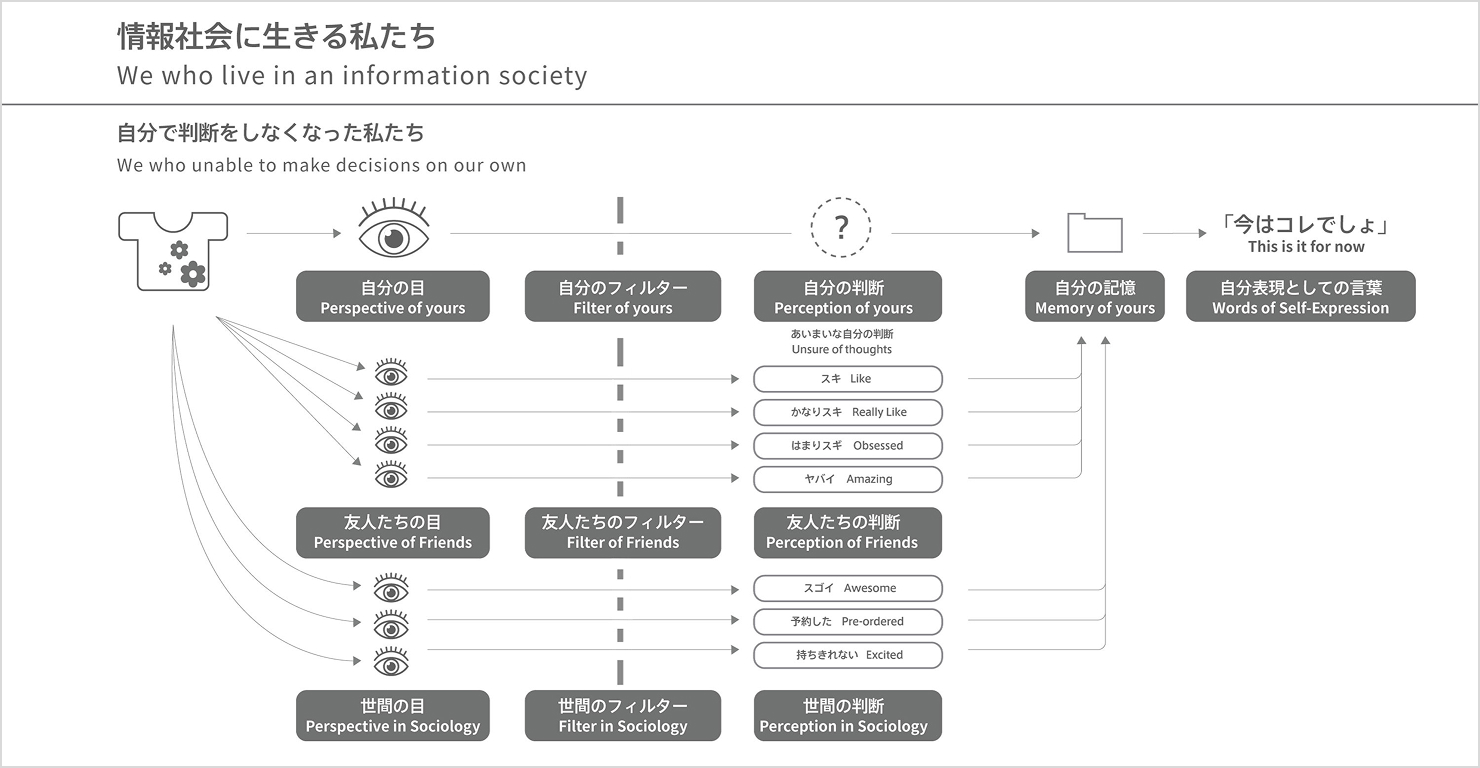

情報社会から攻撃を受ける創造性

そして、現代の情報社会が、感性情報の自分化を阻害しているとも指摘します。他者の情報が自分に入り込んでいる事実を意識できずに、「自分で判断できない」「自分の価値観を信じられない」状態になっていると述べます。

情報社会に生きる中で、他者の知覚・認知・判断が影響し、自分で判断をしなくなった様子

他者の感性情報が起点になっていたり、他者が知覚したりした情報に無自覚であること。自分独自のフィルターを働かせずに他者の判断に依存的になっていること。目や耳から入ってくる情報がいつしか「自分の記憶」となってしまっていること。そして、自分の感性ではないのに「今はコレでしょ」と思い込んでしまうなど、私たちが情報社会にコントロールされてしまっていること。

SNSが人間社会の一部となり、そこに生成AIが入り込む現代では、もはやその情報は固有の「他者」由来のものではないこともある。他者の集合が吐き出したように見えて、実は誰の知覚も経由していない「もっともらしい事実」として漂っているだけかもしれない。村田さんは創造性の観点から問題提起をしましたが、私自身は情報を扱う者全てが自己防衛的、もしくは情報の暴走を防ぐ手立てとしても必要な身体作法であると感じました。そして、それもデザイン教育の枠組みから訴えることが可能であるとも確信しました。

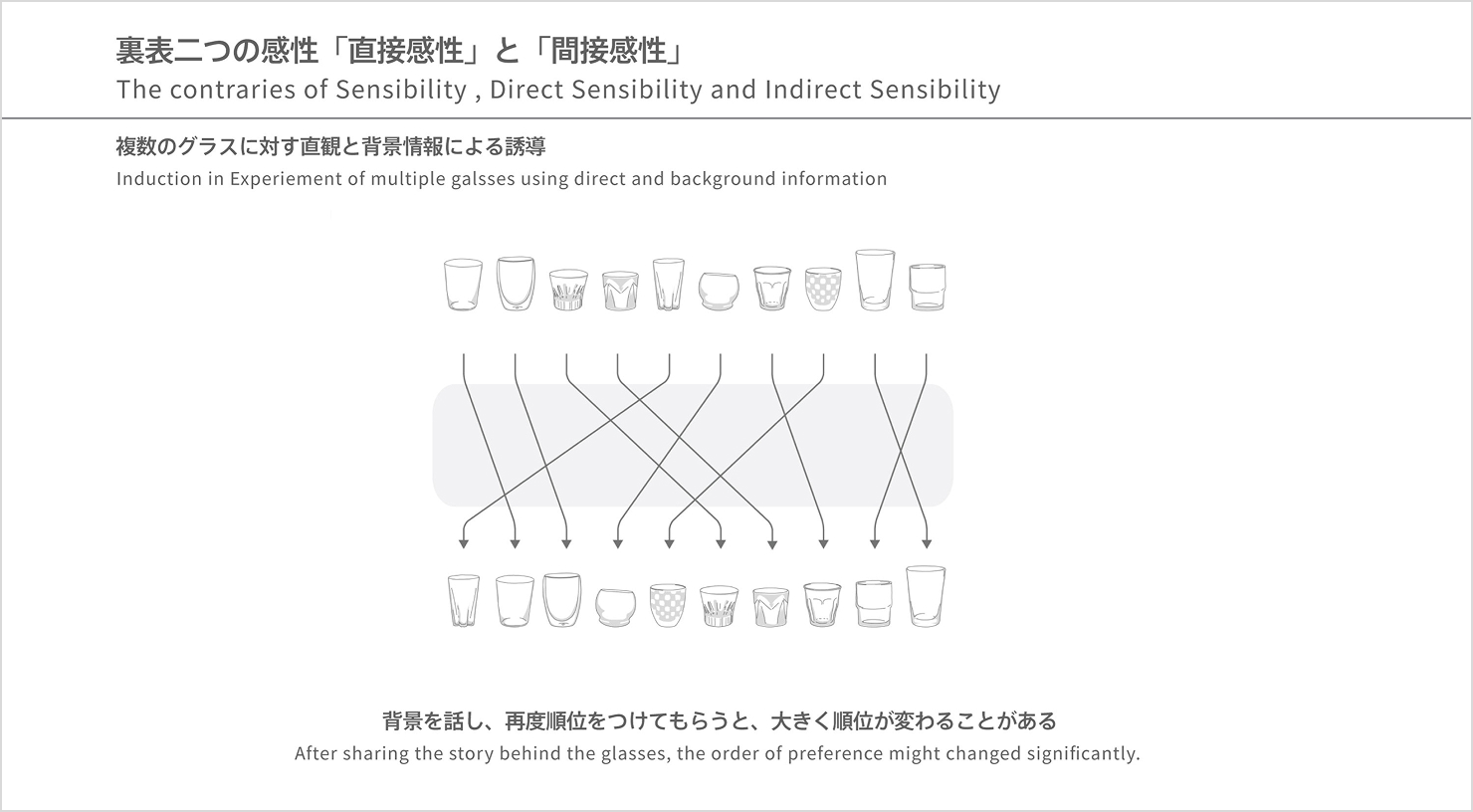

直接感性と間接感性

村田さんは、情報社会の影響を受けて他者化した感性を「間接感性」と表現し、自らの経験に基づいた「見立て」のできる感性、すなわち「直接感性」と対比させ、その2つを分けて捉える必要性を訴えました。加えて、直接感性は間接感性によって操作されやすいものだとも強調します。

その事実を示すために、複数のグラスによる実験を例に挙げました。

何名かの対象者の前に、上の写真のような複数のグラスを並べ、手に取って見てもらい、対象者それぞれに好きなものから順番に番号をつけてもらう。そして、全ての対象者が順番をつけた後に、村田さん自身がそれぞれのグラスの背景や特徴、エピソードを話していきます。すると、その話を聞いた対象者の何割かは、自分が好きな順番を大きく変えてしまうのだそうです。

間接感性に影響を受けて直接感性の判断が変わっていく。

これは、間接情報に属する背景情報によって直接感性が操作されてしまった現象であり、逆に言えば、背景情報の強化をすることで、対象そのものに魅力を付加できるという事実でもあります。

私にはふと浮かんだ光景があります。イタリアのデザインの巨匠、アキッレ・カスティリオーニのアトリエです。彼の有名なアトリエには、世界中から集めてきた道具類やおもちゃなどがガラスケースに大量に並んでいます。自分の審美眼で収集したそのオブジェたちを日常に使い、観察し、分析する。自分の感性を刺激するものを環境に置き、そこから創作のインスピレーションを得る。感性情報を自分化するプロセスを、自分の内部だけでなく、外側にも記憶をつくり、自分の知覚を反芻させている。直接感性を育てて、それを自分の中心に据えている。

思えば、創造性が高いといわれる人は、執念深い収集癖や分析癖、整理癖があることも多い。直接感性を鍛えることは、頭や体の話だけでなく、モノや概念の世界とどう付き合っていくかの日頃のインタラクションにも現れるものだと感じました。

村田さんも、感性が高いといえる条件として、「センサーのようにモノゴトをとらえ」「自分自身のフィルターで味わい」「自分なりのフィードバックを行う」ことを挙げました。リカレント教育におけるデザインやアートの基礎的な要素として外せないものだとも、そう提言しました。

人的資本経営へのデザインアプローチ「HALO」の提言

さて、イベントではここでスピーカーをバトンタッチ。私、大﨑の番です。私からは、コンセントがクライアントのデザイン教育を支援する実例と、その活動を通じて見えてきた課題、さらにはその課題に対応した「HALO」の取り組みについて紹介しました。

株式会社コンセント 大﨑 優

企業向けデザイン教育の背景と課題

大企業を中心にデザイン教育が活発に行われています。

典型的にはDXの流れによるもの。デジタルを活用した新規事業創出のために、デザイン思考を習得したり、デザインリサーチやプロトタイピングのスキルを身に付けたりといった活動です。経済産業省・IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が公開している「デジタルスキル標準」においても、企業がデジタル化を進めるに当たって備えるべきスキルやリテラシーとしてデザインが定義されています。その体系をベースに育成制度を整備する動きも進んでいます。

DXを背景としたデザイン教育にはもう一つの流れも。事業をデジタルシフトする過程で、デザイナーを採用する企業が増えていますが、そのデザイナーの周辺で活動する一般社員がデザインを学び、企業のデザイン能力をさらに高めようとする動きも生まれています。社内の人事異動で新たにデザインに携わるメンバー、とりわけ、自ら希望してデザイン職に就きたいという社員も増えています。事業創出といった「新しい価値を生む」ためのデザインに加えて、通常の事業運営のためにもデザインは必要不可欠なスキルとなっているのです。

コンセントが提供する「CONCENT DESIGN DOJO」。演習中心、試行錯誤、組織実装をコンセプトに、思考としてのデザインを超えた、デザインの身体化を目指すプログラムだ。

これらは、いわゆるリスキリングと呼ばれる潮流。少子化を背景とした「人的資本経営」に着目する企業も増え、リスキリングへの投資も増加している実感があります。私たちコンセントでも、DXや人的資本経営の流れに呼応する形で、デザイン教育ないしは、デザインを活用した人材開発の支援事業を拡大しているところです。

一方で、課題を感じる側面もあります。

デザインスキルが体系化され、習熟への道筋がクリアに整備されればされるほど、デザインの本質部分が見えづらくなるという課題です。デザインはテクノロジーと社会と人間の隙間をつなぎ、その関係の心地よさを追求するものです。テクノロジーが変われば、社会が変われば、おのずと必要なデザインスキルは変わっていくもの。その可塑性を自らに備え、テクノロジーと社会と人間の関係の最適解を自分なりに志向し、実行を繰り返す中で展望を示すことが本質的なデザインスキルだと考えています。

今整理されているデザインスキル体系は、今の時代に必要なスキル一覧のスナップショット。加えて「ビジネス成果」に帰着する方向に整えられたものでもあります。デザインスキル体系を習得する活動そのものは、企業にとっても個人にとっても重要です。しかし、その先には、スキル体系を相対視し、自分や社会にとってどのようなスキルが必要かの道筋を自分なりにつくっていく探索こそが、デザイン教育として欠かせない要素なのです。

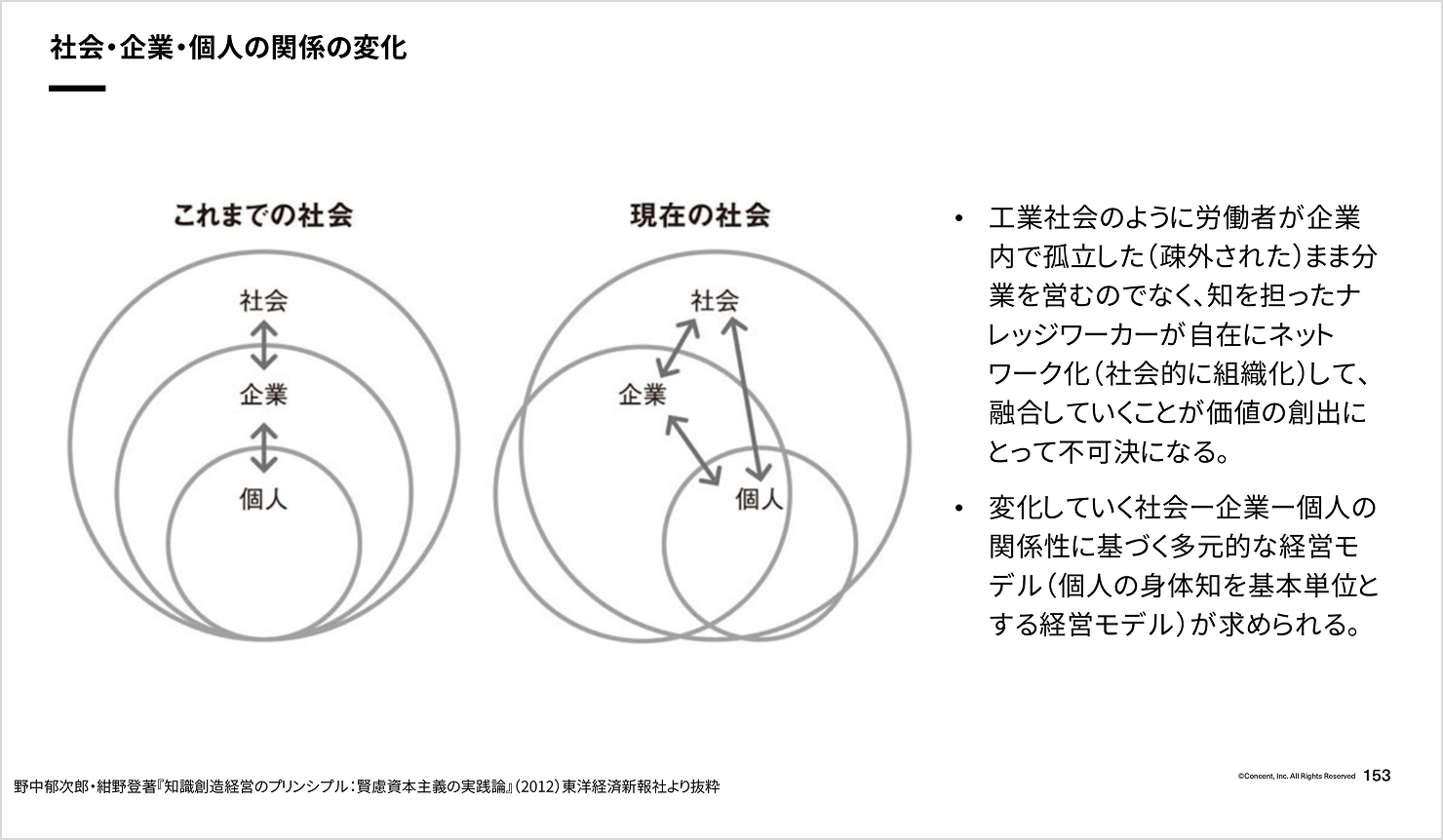

社会・企業・個人の関係のゆらぎ

その課題を埋めるために注目したいのが「ゆらぎ」です。

デジタル化は企業や事業の側だけでなく、従業員の生活の場でも進んでいます。リモートワークが普及し、社員それぞれが企業の場所性に依存しなくなる。個々人がもつ「社会=人間が営む集団」への意識が多種多様になり、その企業に属する感覚が相対化されていきます。コンセントでも、山形、大阪、京都、沖縄、奄美大島など、それぞれの地域社会からコンセントの事業へコミットする状況にあります。「副業」も同様に、企業への相対化を深めていく存在でしょう。

企業はゆらいでいます。経営成果を目的として、構造的に集団を組織し、戦略的に活動を整え、人と資本のエネルギーを効率的に事業成果に変えていく──。このような仕組みを、強固で持続可能なものに整えていく過程が企業活動の基本にあるものです。しかし、その仕組みが堅固で頑丈で頑固なものであればあるほど、従業員が抱える多様な「社会」の感覚や、副業も含めた個々の「事業」感覚とのギャップが顕在化し、場合によっては相いれないものとなるかもしれない。企業活動への当事者性が希薄になっていくかもしれません。そのため、企業は従業員個人の「社会」や「事業」の感覚をボトムアップのベクトルで取り入れ、企業の存在を自覚的にも無自覚的にも、「ゆらぎ」の状態に置こうとしているのです。

「ゆらぎ」の状態は、企業にとっての障害ではなく、もはや所与の条件です。その「ゆらぎ」を、ノイズとして「企業活動とは関係ないもの」として扱うことに無理が生じる時代にもなっています。「ゆらぎ」はむしろ機会として捉えるべきです。新たな事業機会を発見する端緒、地域社会と企業を結びつける邂逅、通常では出合えない商流の発掘、社員の教育や能力開発のレバレッジ。こんなチャンスを生かすべきなのです。

「ゆらぎ」はデザイン教育の奇貨ともなります。整理されたデザインスキル体系を習得した「デザイナー」がさらなる成長の糧となるよう、自らの「社会」の問題解決に挑む。自分の内発性から新しい意味を創造する。手持ちのデザインスキルを補完する野生のスキルを磨く。整備された企業課題を超えた、生々しい問題に一人の人間として向き合う──。「ゆらぎ」はデザイン教育の絶好の機会にもなり得るのです。

デジタルに浸かったデザイナーは、「手触り」や人間的な「手応え」が不足しているかもしれません。デジタル化が進む中で、デザインの対象は体験やビジネスモデルへと拡張していきました。その傾向は必然であり是非もない話です。ただ、その分野のデザイナーにとって、生々しい現実社会のにおいに触れ、生身の問題当事者と関係しデザインする経験が不足することになる。この不足は、今後のデザインを考える上で、看過できない潜在課題なのではないかと考えています。

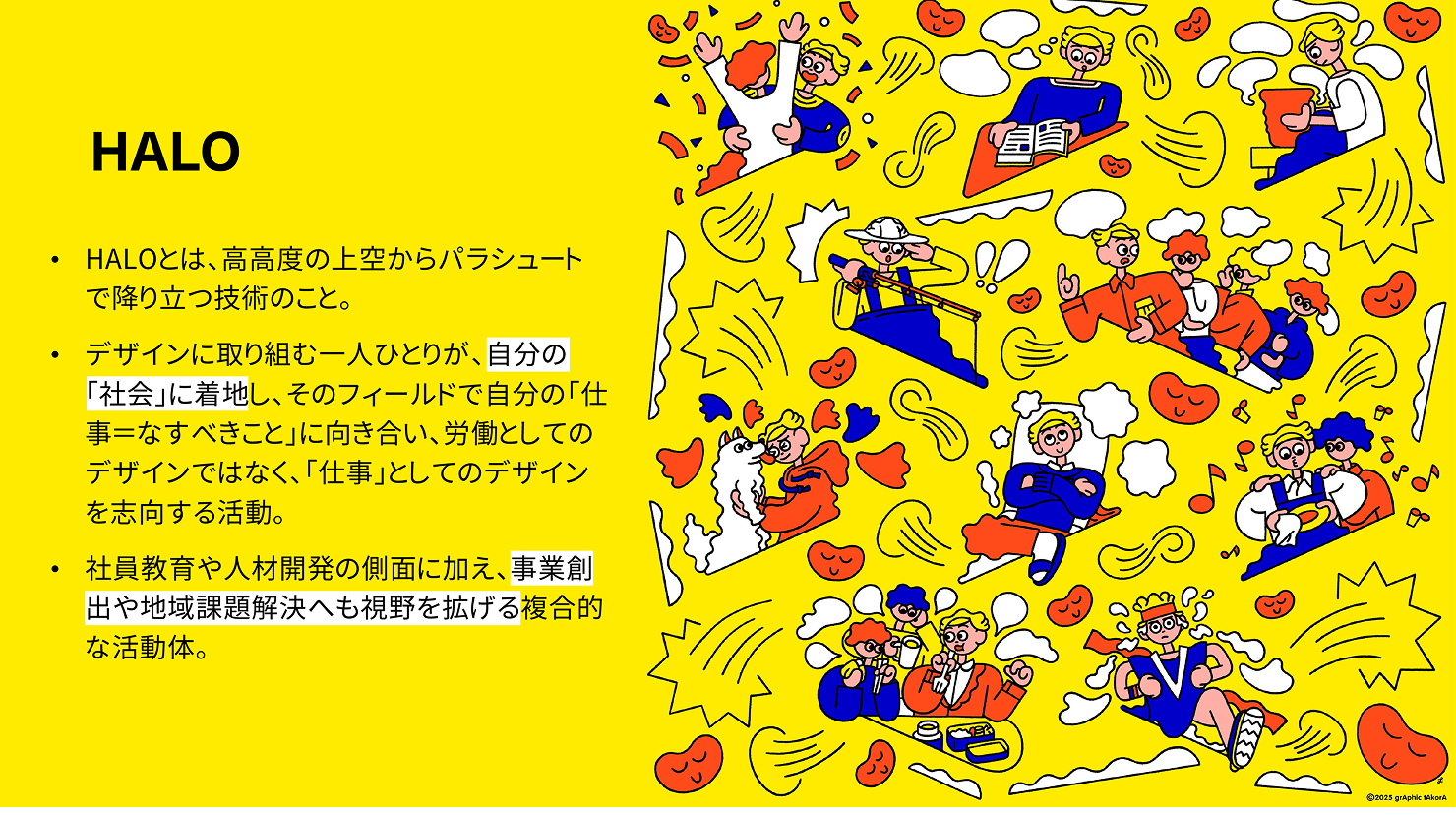

「HALO」の取り組みと手応え

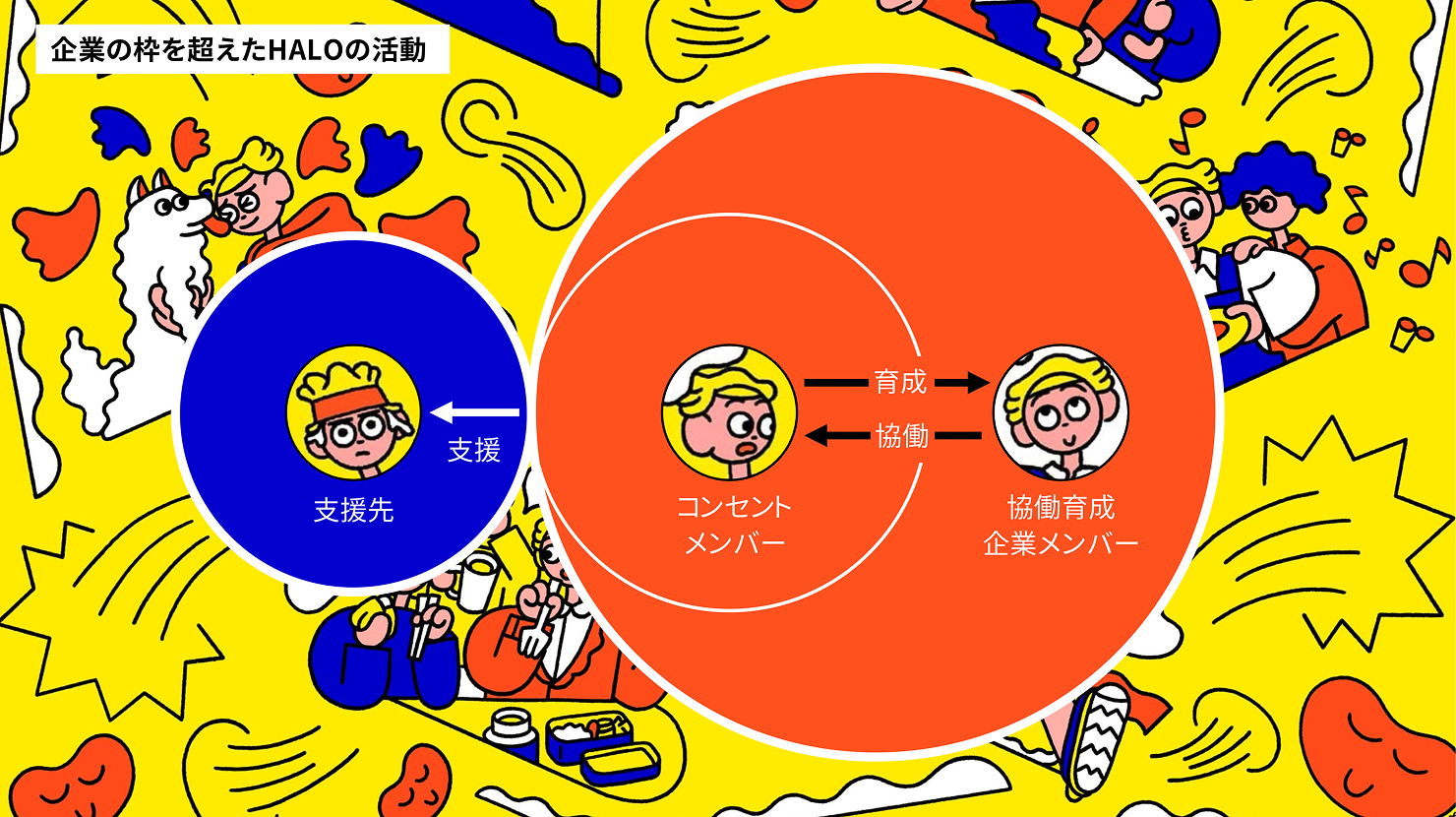

コンセントでは、「ゆらぎ」を機会と捉え、デザインの力を押し上げる施策として「HALO」を始めています。

HALOとは、高高度の上空からパラシュートで降り立つ技術のことです。デザインに取り組む一人ひとりが、自分の「社会」に着地し、そのフィールドで自分の「仕事=なすべきこと」に向き合い、労働としてのデザインではなく、「仕事」としてのデザインを志向する活動です。社員教育や人材開発の側面に加え、事業創出や地域課題解決へも視野を広げる複合的な活動体です。

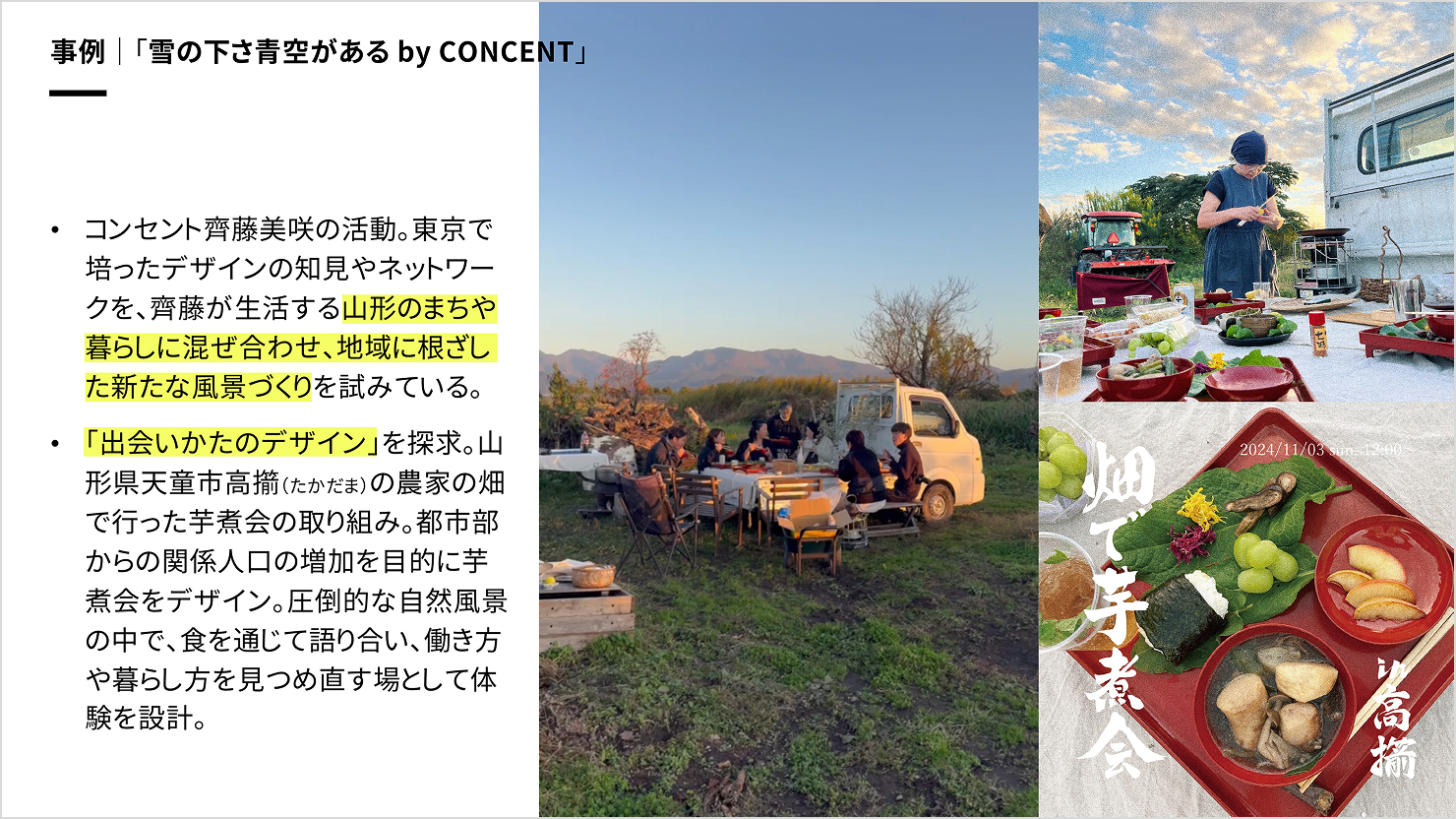

コンセントの齊藤美咲は、「雪の下さ青空があるby CONCENT」という活動を立ち上げました。東京で培ったデザインの知見やネットワークを、齊藤が生活する山形のまちや暮らしに混ぜ合わせながら、地域に根ざした新たな風景づくりを試みています。

齊藤は「出会いかたのデザイン」を探求しています。例えば、山形県天童市高擶(たかだま)の薄荷(ハッカ)畑で行った芋煮会の取り組み。山形で親しまれてきた芋煮会を観光資源の文脈で価値付けるのではなく、美しい風景の中でつくって味わう芋煮会を介して、自分たちの生活について顧みて対話する装置としてデザインしたと齊藤は言います。同じ香りに呼吸して、同じ地面に足を着け、同じ食べ物を手に語らう。東京と山形、それぞれに住む人々が風土を共に感じる中で、「自分にとっての豊かさとは何か」を考え、いつの間にか暮らしや働き方について語り合う。消費者でも観光客でもなく、「生活者」としての当事者性が自然と立ち上がる。そんな関係性の構築を目指した「出会いかたのデザイン」の一つのかたちです。

齊藤は日常のデザインの仕事においても、「スキルの交換」ではない協働の在り方や、出会い方に可能性を見いだすようになりました。メンバーやクライアントの健全な当事者性をいかに引き出すか、それをデザインプロセスの隙間にどう挟み込むか、出会い方に向けて、進行や意識の余白をどうつくり出すか。既存のデザインスキル体系には表れない、齊藤独自のナラティブ(固有の経験の堆積)からデザインが磨かれています。

HALOの活動はコンセント社内に共有され、対話が繰り返されます。アドバイスがあり、指摘があります。自分一人では考えられなかった活動に飛躍していきます。HALOを推進する企業としてのコンセントは、活動の足場をつくることに徹しています。業務時間や経費の調整をしつつも、成果ベースでのKGIやKPIを求めないようにしています。個人の「ゆらぎ」を尊重しながら進める方が、HALOの本分に見合うと考えているからです。

HALOは、現時点においてコンセント社内で試験運用をしていますが、ゆくゆくはクライアント企業を巻き込んだ活動となるよう目指しています。社外のデザイナーやデザインの習熟を目指す人とHALOの活動を行い、人材開発に結びつけるような施策です。既存のデザインスキル体系のその先にある、テクノロジーと社会と人間の隙間をつないでいくような本質的なデザインの習熟は、社会全体の課題です。その突破口となるデザイン教育の在り方を模索しています。

欧米企業のデザインリカレント教育の動向、およびJDMA DMI PROGRAMの概要

最後のスピーカーはJDMA代表理事の玉田俊郎さん。玉田さんからはデザインリカレント教育の欧米での状況と、日本が抱える課題への言及がありました。加えて、JDMAが提供する「JDMA DMI PROGRAM」について紹介しました。

玉田俊郎

JDMA代表理事/東京造形大学名誉教授。東京造形大学卒業。筑波大学大学院芸術研究科生産デザイン専攻修了。東京都立産業技術研究センター、東北芸術工科大学助教授、ヘルシンキ芸術デザイン大学客員教授、東京造形大学教授、副学長を歴任。専門領域はインダストリアルデザイン、デザインマネジメント、デザイン開発研究。ドイツ、ポーランドの大学より招聘を受ける。著書に『デザインマネジメント7つの指標』『古代視覚文化を巡る旅-原初的風景と信仰のアイコン』他がある。

欧米企業におけるデザインリカレント教育の傾向

まずは、ヨーロッパ企業の動向から。玉田さんが示す論点は5つです。デザイン思考の導入、デジタルスキルの育成、コーポレートラーニングプログラムの強化、オンライン・オフラインの学習機会の多様化、そして、サステナビリティ推進のためのデザイン教育です。おおむね、日本の状況と変わりませんが、企業のCSRの一環として、サステナブルデザインやエシカルデザインの研修が盛んに行われている点に特徴があると、玉田さんは述べました。

続いて、アメリカ企業の動向です。デザイン思考の浸透、UX/UIデザインの需要増加、データビジュアライゼーションやAI・機械学習など先端技術を活用したデザインスキルの育成、インクルーシブデザインやサステナブルデザインの強化、といった論点を挙げます。こちらも概観すると日本の状況と類似しますが、玉田さんはその中でもApple社の事例を取り上げ、特徴を強調しました。

Appleは、2008年にApple Universityという社内大学を設立しました。ハーバード大学、スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校、マサチューセッツ工科大学(MIT)などの現役大学教授陣や、CEOティム・クックなどの経営幹部が講師を務めています。カリキュラムとしては、自社製品と他社製品を比較してシンプルさの本質を学ぶ内容や、過去の社内の意思決定のケーススタディから、戦略的思考とデザインの融合を学ぶ内容があるそうです。

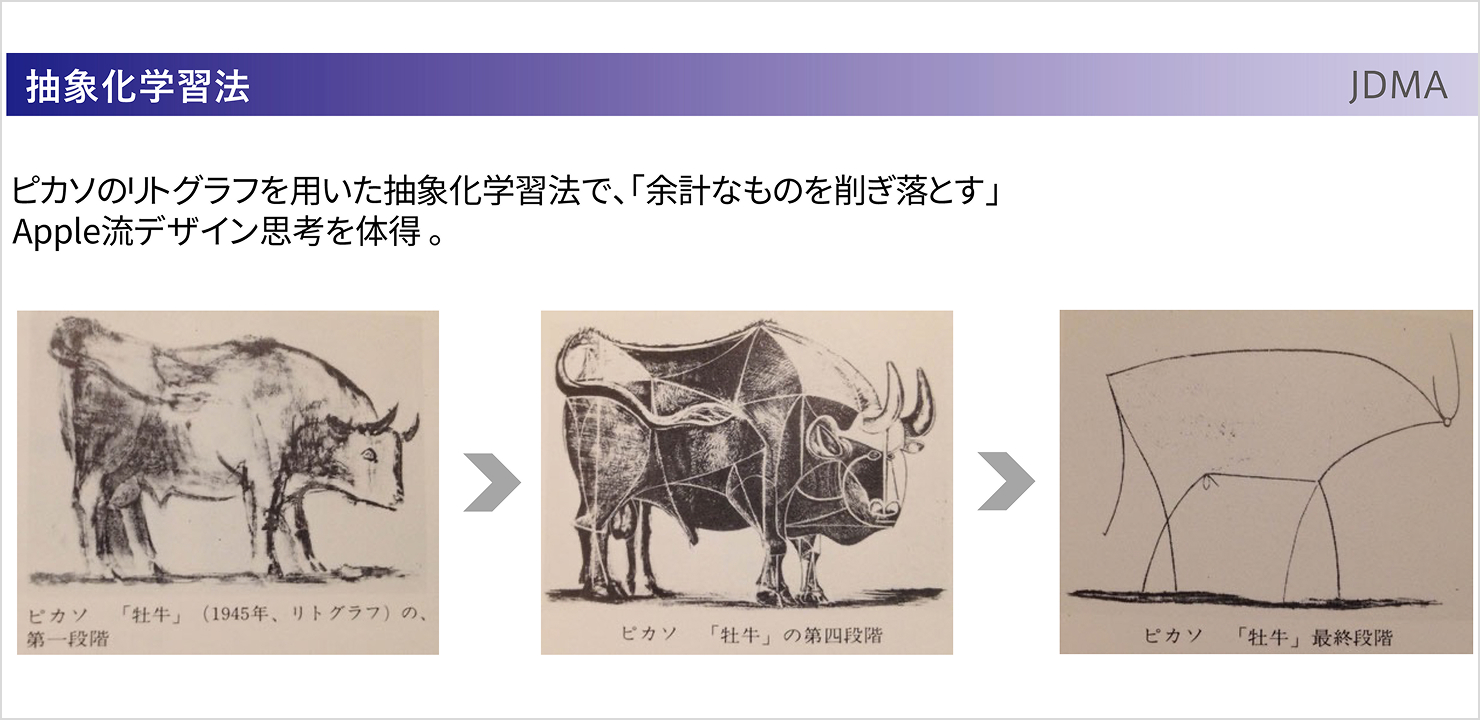

中には、ピカソのリトグラフを用いた抽象化学習法というものも。余計なものを削ぎ落とす、Apple流のデザイン思考を習得するためのプログラムです。

ピカソのリトグラフを用いた抽象化学習法。Appleの公開情報ではなく玉田さんの推測に基づく資料

私個人の経験としても、シンプルにデザインするのは一見簡単なようでいて難しいものだと感じています。ともすれば、貧相、手抜き、安っぽいデザインになってしまう。Appleとしては致命的でしょう。ピカソが行ったように膨大なクロッキー(素早く特徴を捉えるスケッチ)を重ねて、自分の線を見つけ出す。正解はあるようでなく、自分の意志が頼りになる。機械製品であれば、緻密に設計された物理的制約やトレードオフを検討し、合意形成を繰り返しながら、シンプルさ、つまり当初の意志を実現しなければいけません。シンプルさを単なる事象として捉えるのではなく、企業の哲学として対峙する様子を想像しました。

日本のデザインリカレント教育の4つの課題

さて、視点を日本に移します。日本のデザインリカレント教育において、玉田さんは4つの課題を提示しました。

1つ目は教育機関と産業界のギャップ。大学や専門学校のカリキュラムが、実際の業務ニーズと合致しないケースが多いと指摘します。具体的には、企業が求める「デザイン思考」や「サービスデザイン」といったニーズを捉えきれていないと言います。私個人は、ここ十数年の変化が速すぎることが原因にありながらも、表面的なニーズを追いすぎると職業訓練だけの存在になる懸念も感じます。変化やニーズを観測しながらも、表面からは見えづらいデザインの本質がどう揺れ動くのかを、教育と産業の両面で考え続ける必要があると感じています。

2つ目は社会人向けプログラムの不足や柔軟性の欠如を挙げます。社会人が通える夜間・オンライン対応の講座が限定的であったり、短期間で表面的なスキルだけを教えるプログラムが多く、深いリスキリングが難しかったりという課題を提示しました。とりわけ、現場のノウハウを短期的に習得するスタイルが多く、時代が変わっても長期的に応用可能な理論や思考法への教育が不足しがちな問題も大きいと言います。

3つ目は、デザインリカレント教育の認知度や社会的価値の低さ。デザインを学んでも、再就職や社内でのキャリアパスにつながる保証がない現状があります。デザインに関する資格が少ないことと社会全体で学び直しに対する理解や支援が発展途上であると指摘しました。経済産業省や文部科学省が「デザイン経営」や「STEAM教育」推進の一環として、リカレント教育の重要性を訴えているものの、現場レベルでの制度化・実装にはまだ時間がかかっていると言います。

4つ目は、デザイン教育の定義の曖昧さです。「デザイン」の広がりに対応できていないこと。デザインを工学・芸術のどちらで扱うかにより、教育内容や受講対象が狭まってしまう課題を挙げました。

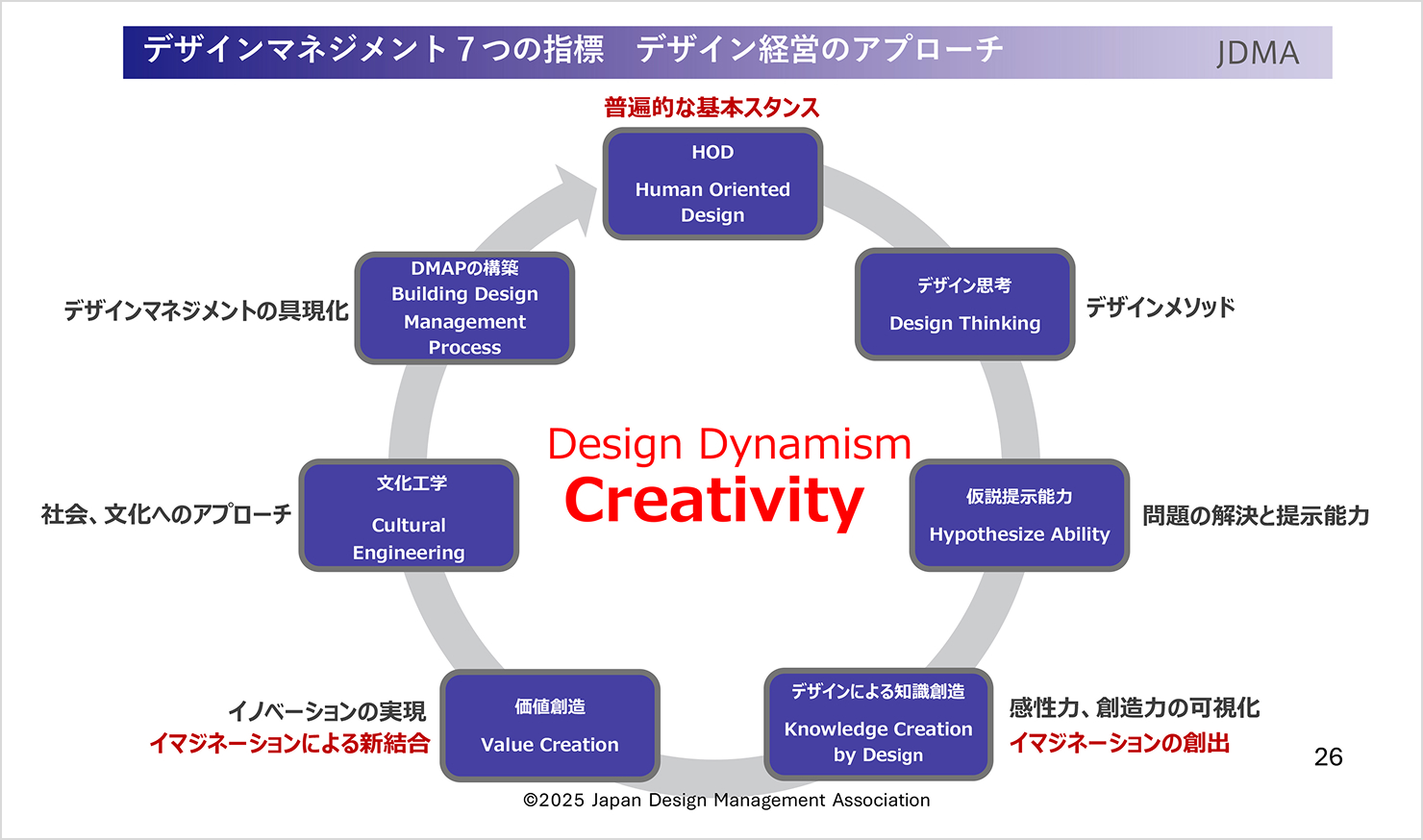

JDMA DMI PROGRAM

このような課題を解決するために、JDMAはデザインリカレント教育の運営スキームである「JDMA DMI PROGRAM」を設立しました。教育プログラムを開発・提供する役割をもち、将来的にはデザインシンクタンク機能を有し、関連企業・組織や個人が集ってR&Dを推進できる体制をつくっていくと玉田さんは言います。

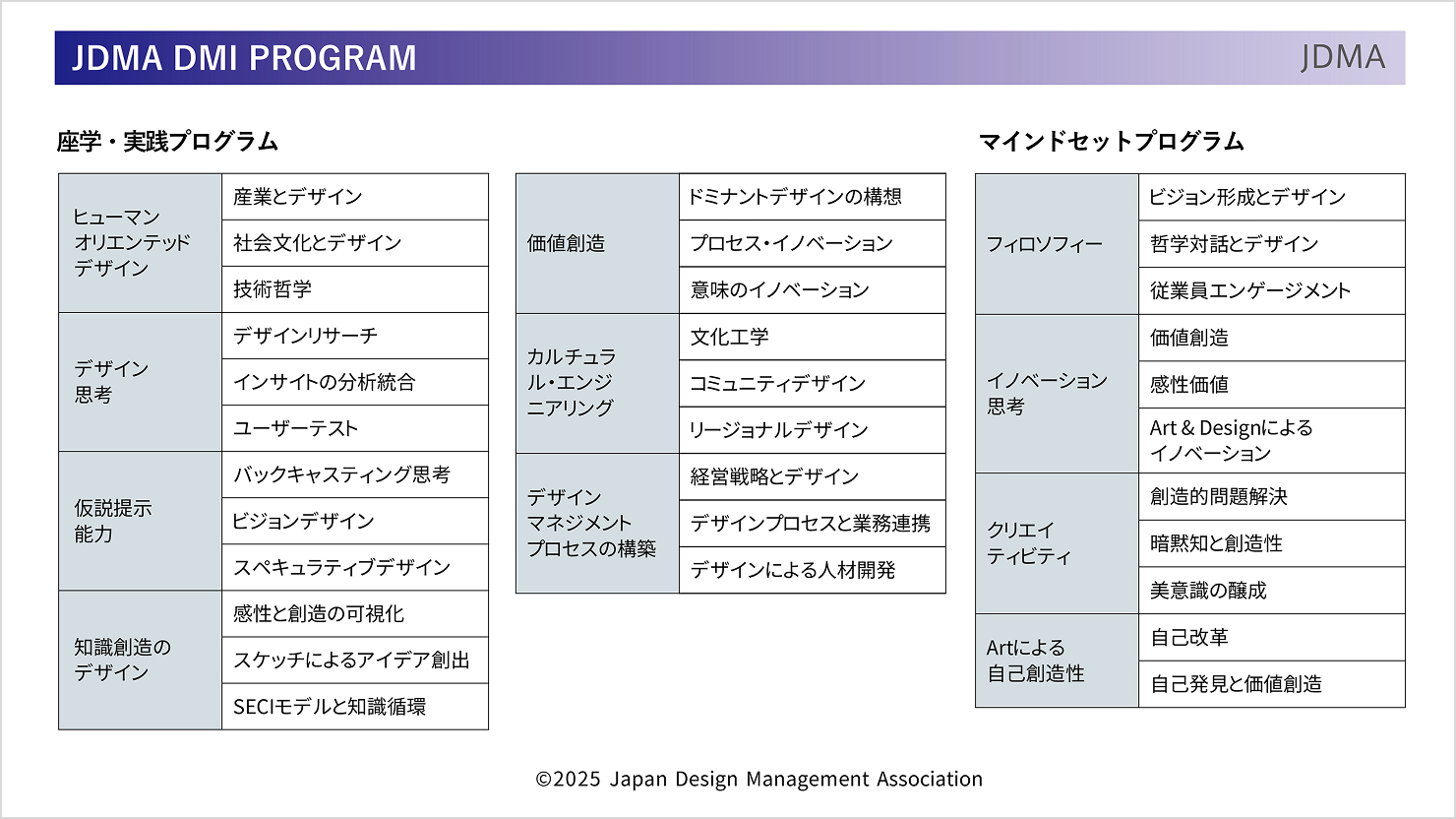

JDMA DMI PROGRAMは、JDMAが提言するデザインマネジメントの7つの指標(下図)に基づいて設計しており、人間中心のアプローチを核に運営していくとのことです。私たちコンセントやJIDAもプログラムへの参画を予定しています。

プログラムは、座学・実践とマインドセット育成の2つに分かれています。とりわけ、マインドセット育成は、既存の研修・育成制度ではリーチしづらい領域であり、ここでしか得られない価値を提供できるものになると、玉田さんは力を入れて強調しました。

イベントを終えて

デザインの重要性が認知されるにつれ、その教育体系も整備が進んでいます。一方で、DXや人的資本経営の背景からビジネス成果に接続する形で、デザインはある意味で単純化され、ある意味で即効性が求められる事態になっています。これは、社会のニーズに呼応するための必要な変化でもありますが、デザイナーとしてはそこからこぼれ落ちる重要なものを補填していく責任も感じます。

村田さんはそれを、直接感性を取り戻す「習慣」として、私はシステムを超える「野生」のデザインとして、玉田さんは自己改革を伴った「マインドセット」として表現しました。いずれも体系化や定量化、コントロールが難しいものであり、ビジネスの時間軸にも合いづらい気の長い取り組みでもあります。公私の間に落ちる、扱いづらいものでもあるでしょう。しかしながら、そんなビジネス感覚とは一見相性の悪い施策であっても、デザイナーの側で試し、効果を共有し続けることで、デザインの論点を進化させることもできるはずです。

イベント後の懇親会では活発な議論が交わされた。