ウェブサイトの保守・運用が始まる前に知っておきたいこと

- コミュニケーションデザイン

- マーケティング

こんにちは。ウェブディレクターの中澤です。

この記事では、新規構築やリニューアル公開した後の「保守・運用」が始まったウェブサイトに対して、どのような心構えで向き合うか、また具体的にどのような業務が発生するのかを詳しくご紹介します。

ウェブサイトの新規構築やリニューアルでは「公開」がひとつのゴールになります。公開することで一区切りつきますが、そこからすぐにウェブサイトの「保守・運用」が始まります。ウェブサイトの価値を継続・拡張していくために、公開前に適切な「保守・運用」を行う仕組みをつくることが大事と考えます。

これから自社サイトの新規構築やリニューアルを控えている方、運営に携わる方はぜひご参考にしてください。

1. はじめに:ウェブサイトの「保守・運用」とは

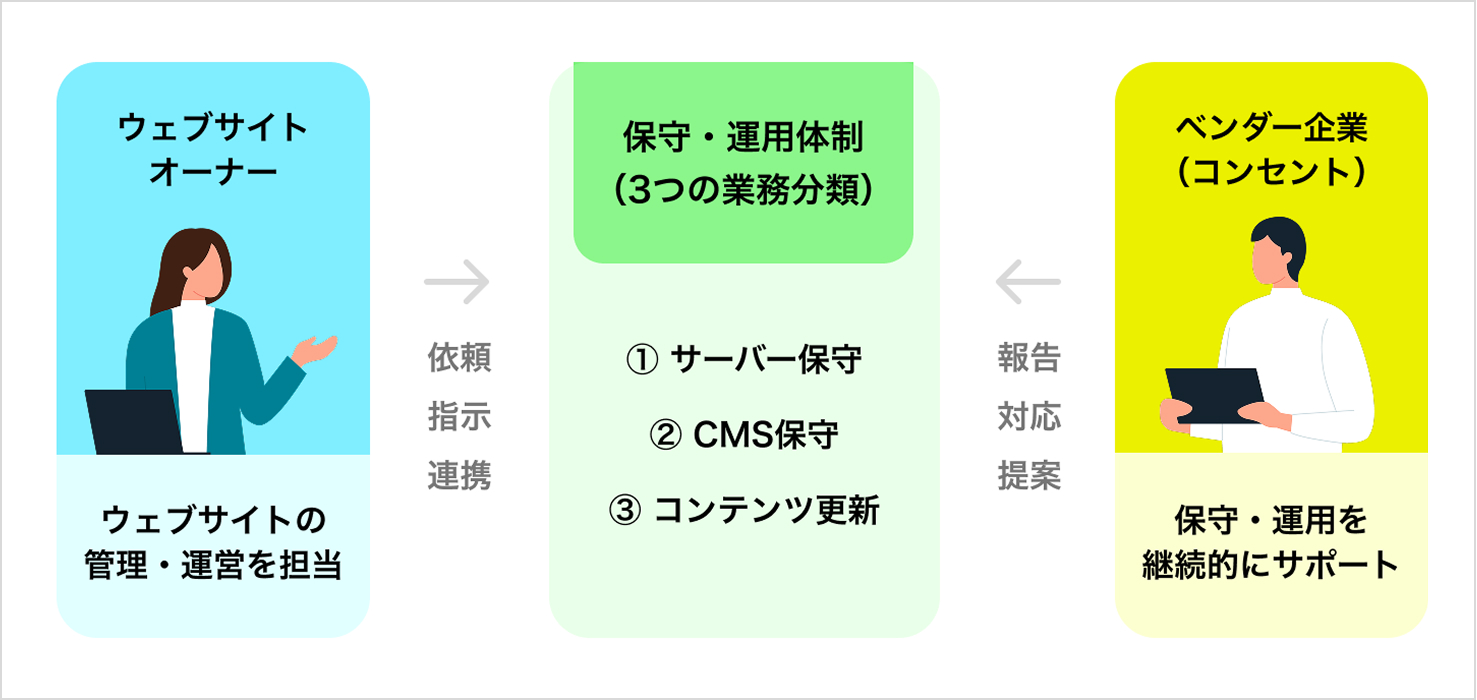

ウェブサイトをリリースした後、どのようなサイトであっても必要になるのが「保守・運用」と呼ばれる業務です。保守・運用の業務は主に以下の3つに分類されます。

- 1.サーバー保守

- 2.CMS保守

- 3.コンテンツ更新(運用)

これらの業務は、そのウェブサイトを管理・運営する企業と、保守・運用業務を担うベンダー企業のそれぞれに継続的な体制が必要です。こうした体制を通じてウェブサイトを安定的に維持し、その価値を継続的に発展させていくのです。

「保守・運用」の具体的な業務内容

1. サーバー保守

安定したウェブサイトを維持するために欠かせない、サーバーそのもののメンテナンス業務です。セキュリティ上の懸念を低減し、障害予防といった観点からも重要な役割を果たします。

業務例

- サーバーの稼働状況のモニタリング(死活監視)

- サーバーソフトウェアやプログラムのアップデート

- アクセス増加によるサーバーダウンの予測と対応 など

2. CMS保守

CMS(コンテンツマネジメントシステム。例えば、WordPressやMovable Typeなど)のメンテナンスに関する業務です。こちらもサーバー保守と同様に、安定したウェブサイトを維持するために必要な業務になります。

業務例

- CMS本体やプラグインのアップデート確認と適用

- 不具合のチェック・原因調査・修正

- データのバックアップ など

3. コンテンツ更新(運用)

ウェブサイトの情報更新・ページ追加などの業務です。更新に関連した軽微なUI改善も含まれます。

業務例

- 新商品の追加や、商品の入れ替えによるページ更新

- プロモーションページの作成やニュースの掲載

- 記事やレシピの追加など、コンテンツの充実

- 組織図やESG活動など、会社情報の更新

- 相談や問い合わせのサポート対応から発生した機能改善 など

コンセントでは、特に、「3. コンテンツ更新(運用)」に関するご相談を受けることが多く、より良いウェブサイトとなるための提案や実施のサポートを行っています。

最近では、サーバーとCMSが一体化したクラウド型のサービス(Movable Type クラウド版、Wix、Studioなど)の普及によって、保守・運用だけでなくサイトの管理もまとめてベンダーへ依頼するケースも増えてきました。こうしたツールの選定や運用体制づくりも、保守・運用の大切な検討ポイントのひとつです。

2. ウェブサイト運営の業務内容

ウェブサイトの保守・運用は、実施するベンダーだけでなく、それを管理・推進する運営組織(ウェブサイトのオーナー)の体制によっても大きく左右されます。では、ウェブサイトの運営組織ではどのような業務が行われているのでしょうか?

私がクライアントとやり取りをする中で見えてきた、実際の業務例を以下に整理してご紹介します。

広報部的な業務

- ウェブサイト全体の運営計画

- コミュニケーション方針に基づいた情報発信の計画・実行

例:- IR情報を中心とした企業価値の発信

- 商品発売と連動したプロモーション展開

- 潜在ファンの創生を狙ったコンテンツの定期発信

- ウェブサイトの保守・運用に関する計画と予算確保のための社内調整

- コンテンツ更新に関わる複数事業部との連携・情報共有

- 外部ベンダーとの交渉 など

情報システム部的な業務

- サーバー、ネットワーク、ドメインなどインフラ全般の管理

- インフラ保守に関わるベンダーとの折衝・契約管理

- コンテンツ更新や不具合解消に関する更新の確認

- リリース判定項目の作成

- ウェブサイトのアクセスログ解析 など

その他の業務

- サイト運営のための社内体制整備(役割・責任の明確化)

- 関連する部署との会議体や情報共有の場の設計・運用 など

このようにウェブサイトの運営業務は多岐にわたりますが、誰がどのように担うかは組織ごとに異なります。少人数のチームや1つの事業部で集中的に運営する場合、複数の部署で業務を分担しながら連携して進める場合など、体制にはさまざまなパターンがあります。

複数部門で分担する場合には、プロジェクトオーナーやマネジャーなど、全体を統括・判断する役割の担当者が必要不可欠です。さらに、サイトの規模によっては、専任の運営チームや横断的な運営組織が新たに設置されることもあります。

重要なのは、どの体制であっても「継続的に機能する仕組み」をつくること。そうした体制が、サイトの品質や成果を安定的に維持・向上させる鍵となります。

※現在の運営体制で通常業務はうまく進んでいるものの、イレギュラーな問題が発生したり、漠然とした課題感があるのにどう取り組めばよいかわからない、そのようなお悩みがある方は、こちらの記事をご参照ください。

ウェブサイト運営の「よくあるお悩み」を戦略的に解決する方法

3. 「保守・運用」開始前に確認すべきポイント

ウェブサイトの新規構築やリニューアルを終えると、リリース直後から保守・運用が始まります。しかし、制作プロジェクトの流れでそのまま運用に突入してしまうと、「計画の抜け漏れ」や「体制のあいまいさ」から、想定外のトラブルが発生することも少なくありません。

リリース前の段階で、保守・運用に関するポイントを整理しておくと安心です。以下では、保守・運用をスタートする前に確認しておきたい項目を整理しました。

保守に関する確認事項

- システム構成の把握

現在のウェブサイトがどのようなシステム構成で動いているかを構成図などで明文化 - 保守対象の洗い出し

各システムにおけるセキュリティリスクを回避するための必要項目を整理 - 保守予算の計画

保守内容に優先順位をつけ、年間でどれだけの予算が必要かを見積もる - 体制の継続確認

構築に携わった社内担当者やベンダーが、今後も保守対応できるかどうかを確認

運用に関する確認事項

- 更新目的の明確化

何を目的に、誰に向けて、どんな情報を更新していくか整理 - 更新内容の計画

範囲、頻度、ボリュームなどを短期と長期で計画 - 運用予算の試算

更新計画に応じて、年間でかかる費用を概算 - 運用体制の設計

更新の実施に必要な人員体制・関係部門の役割分担を整理

その他の確認事項

- 対象外業務の明確化

アクセス解析やレポーティングなど、「保守・運用に含まれない業務」の有無の確認。ある場合は、その担当や連携体制を明確に。ない場合も業務担当をどうするか確認。 - 会議体・意思決定フローの設計

スムーズな更新や予算承認を行うための、社内の会議体や稟議プロセスの年間スケジュールを検討

4. さいごに:「保守・運用」は計画的に

ウェブサイトの新規構築やリニューアルのプロジェクトでは、どうしてもリリースに向けた活動が最優先となり、公開後にサイトをどのように活用していくかという視点は後回しになりがちです。

しかし、ウェブサイトはリリース直後から、企業とユーザーをつなぐ重要なコミュニケーションの場として動き始めます。だからこそ、リリース前の段階から運用を見据え、どのような保守・運用業務が発生するのか、どんな体制と予算が必要になるのかを整理しておくことが重要です。

ウェブサイトでできることは幅広く、際限がありません。だからこそ、まずは業務の全体像を把握して体制を整えることが、今あるウェブサイトの価値を最大化できる保守・運用につながります。本記事がそのための手がかりとなれば幸いです。

- テーマ :